21 Aug 2025

- Keywords

- Architecture

- Brazil

- Columns

- Essays

パウロ・メンデス・ダ・ホッシャをはじめとする数多くの建築家を育てたブラジル建築界の巨匠、ジョアン・バチスタ・ヴィラノヴァ・アルティガス。ライトやコルビュジエによる建築思想を経由しつつ、彼はどのように「窓」を捉えたのか。現地を訪れた著者が読み解く。

ジョアン・バチスタ・ヴィラノヴァ・アルティガス(João Batista Vilanova Artigas、1915–1985)は、ブラジル近代建築を代表する建築家であり、《サンパウロ大学建築・都市計画学部棟(FAU/USP、São Paulo)》(1961、以下《FAU/USP》と表記)の設計者として世界的に知られている。アルティガスはサンパウロ大学に学び、後にその教授として教育に携わった。特に1950年代以降のブラジル建築界において、「パウリスタ派」1の中心人物として、多くの建築家に影響を与えている2。

以下では、私たちがサンパウロで訪れたアルティガスの2つの初期住宅作品と集合住宅、そして《FAU/USP》にいたる窓の変遷をたどりながら、アルティガスの建築における「解放性」について考えてみたい。

1. 窓と参照

彼の作品、とりわけ初期の作品の窓には、ブラジル国外の建築の「参照」が極めて明確に現れている。アルティガスの1940年代初頭は、フランク・ロイド・ライトの思想に大きな関心を寄せた時期で、その思想はアルティガスの初期の住宅のひとつである《小さな家(Casinha、São Paulo)》(1942)に顕著に表現されている。《小さな家》では、天井まで届く窓、内部空間を拡張する低く大きな屋根、素材の質感を表したレンガの壁、そして正方形を用いた平面など、環境との関係に配慮した空間にその影響が読み取れ、ここでの窓は風景を切り取る「額縁」として機能している。また、都市の伝統的なグリッドに対して45度振った配置はファサードを消滅させ、暖炉を家の中心に据えて室の序列をなくした空間構成は、ライトのプレーリーハウスを彷彿とさせる。これらの計画は、内部と外部、都市と建築といった境界を揺るがし、空間に環境とのつながりを生み出している。

-

撮影:杉崎広空

《アルティガス邸Ⅱ(Residência Vilanova Artigas II、São Paulo)》(1949)は、アルティガスがインターナショナル・スタイルの潮流を咀嚼しながら、自身の建築的言語を更新していく、重要な転機となる住宅である3。ここでは構造の明快さ、幾何学的な形態、そして機能的配置が前面に出ており、ファサードには大きな水平窓が配置されている。これらの窓は空間に光と風を取り入れ、モダニズムの理念を体現するものとして設計されている。また、白・青・赤の色彩が、むき出しのレンガの壁や柱、床や階段などに塗られており、ル・コルビュジエからの影響がうかがえる。

そして、この時期の注目すべき作品として《ルーヴェイラ集合住宅(Edifício Louveira、São Paulo)》(1950)が挙げられる。この集合住宅では、2つのタワーを道路に直交するように配置し、地上階をピロティで都市とつなげ、中庭の有機曲線のスロープで2棟をつなげることで、私的空間と公共空間の連続性を計画している。この連続性は、同時期の他のプロジェクトでも繰り返し取り上げられるテーマである4。また長大な水平窓と可動式ルーバーを組み合わせた立面には、モダニズムの言語とブラジルの気候への配慮の二重性がうかがえる。

このように、アルティガスの初期から中期にかけての作品にみられる窓は、さまざまな建築思想──ライト、コルビュジエ──の「参照」として機能しながら、単なる形式ではなく、ブラジルという地における固有の条件下で再構築された、独自の言語として展開されている。

2. オブジェクトと空隙

-

撮影:杉崎広空

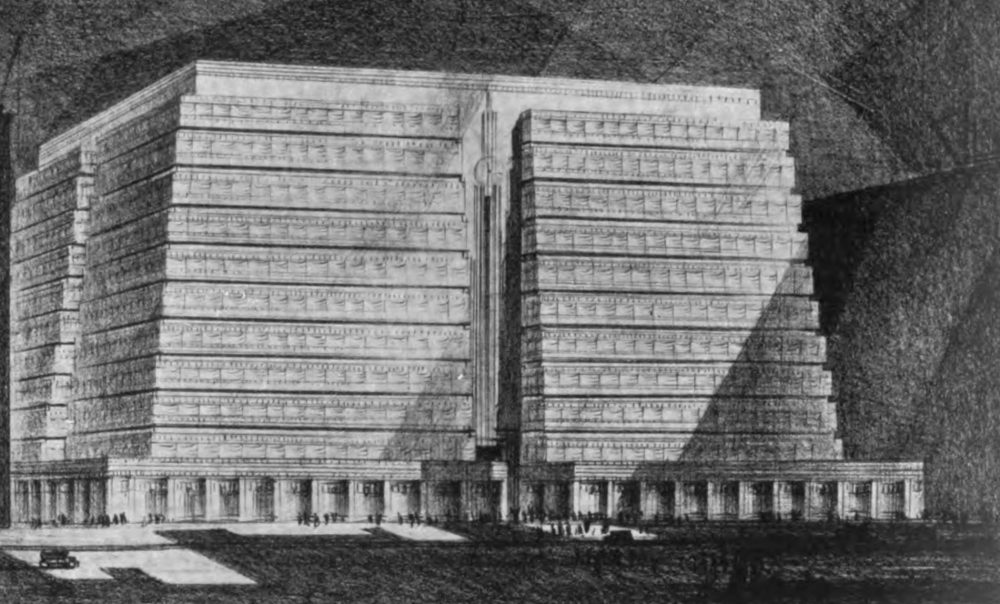

《FAU/USP》は、アルティガスの空間性がもっとも強固に表現された建築であり、コンクリートの塊が浮かぶその外観は都市に浮かぶ巨大なオブジェクトである5。まず注目すべきは、この建築における大胆な開放性である。正面エントランスにはガラスが使用されておらず(慣習的な「窓」が存在しない)、巨大な吹き抜けには常に外気が入り込む。そこにあるのはただの「空隙」であり、内と外がシームレスに接続された空間である。都市から続く舗装が内部にまで貫入し、モダニズムの空間言語がブラジルという熱帯の地で、よりピュアな形となって立ち上がったようである。

さらに、吹き抜け空間──通称「サラ・カラメロ」(Sala Caramelo、黄色い床の空間であることからキャラメル・ルームと呼ばれる)は窓のないエントランスを通して都市と地続きであるが、中に入るとほとんど天窓の光だけで、都市に埋蔵された巨大な「空隙」として感じられる。この「キャラメル・ルーム」は、開放的なエントランスとは対照的に外からは見えず、都市の中に隠されているようにもみえる。また、吹き抜け空間の1階の地下に面した場所には手すりが設けられておらず、重力や安全性を超えて、空間の一体感が強調されている。そして、階の上下運動の多くを階段室として閉じてしまうのでなく、スロープを配すことで水平・垂直移動の階層的序列を解体し、空間に流動性を生み出している6。

-

撮影:辻優史

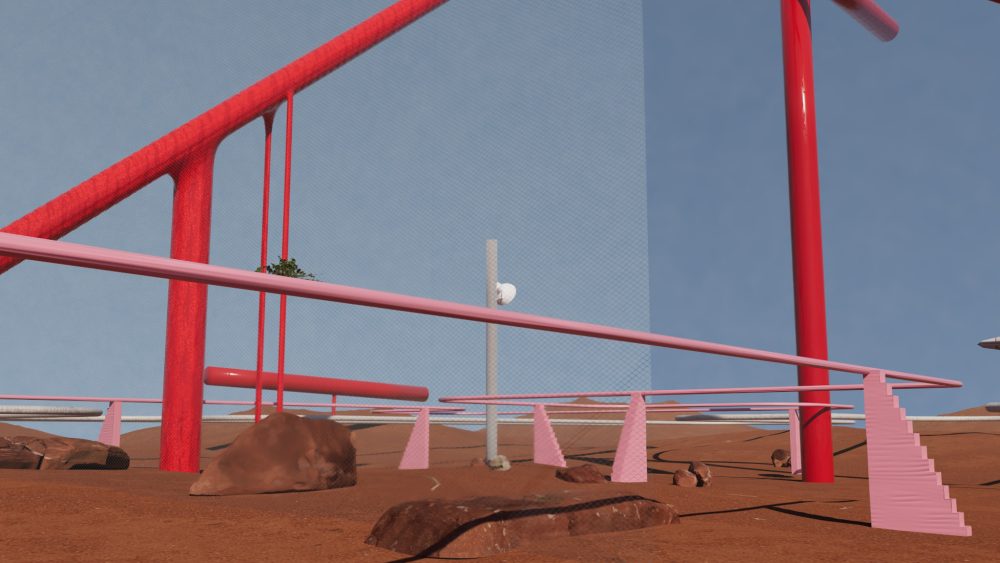

スタジオスペースでは、厚さ50mmほどの非常に薄く、天井より低い壁によって空間が緩やかに仕切られている。そして、スタジオ上部に設けられた天窓からは、柔らかな自然光が降り注ぎ、仕切られた空間全体に均質に行き渡る。また、食堂に置かれたキッチン兼カウンターは、わずか数本の柱で300mmほど浮かぶ。その佇まいは建築の中に建つ小さなモダニズム建築のようでもあり、カウンターの「ピロティ」から漏れ出る光は空間の連続性を強調する。

-

撮影:杉崎広空

アルティガスの建築、特に《FAU/USP》では、室単位でのシーンの積み重ねではなく、場所ごとに現れる「図」としての「オブジェクト」と、オブジェクトの「地」としての「空隙」により空間が特徴づけられていた。それは、エントランスの巨大な開口部、キャラメルのような床と穴、薄い壁の上に広がる大きな気積、キッチンと床の間のピロティ、建築の外周に反復する木のような柱、そして地面に浮かぶ1枚のフラットルーフである。これらは、都市の街路や都市に並ぶ建築や樹木、そして都市を覆う空のようでもあり、その全体が、都市の中のフィクショナルな都市のようでもある。《FAU/USP》の「窓」は、「窓」という慣習的な意味合いを脱し、都市的環境を包摂する「空隙」として再定義されていたように思う。

3. 慣習と解放

アルティガスの初期の作品において「窓」は、外在的な建築思想を批評的に参照しつつ、それを固有の社会的・文化的条件から空間を解放させるための要素であった。ライト、コルビュジエといった国外の思想を取り入れつつ、アルティガスは「窓」を単なる開口部ではなく、都市・建築・人間が混ざり合う境界として設計していた。

アルティガスの初期の作品の「窓」が「外部参照的」であるとすると、《FAU/USP》にみられる「オブジェクト」や「空隙」は、ある種「自己参照的」に、アルティガスの建築に繰り返し現れる形式であった7。それは、日常と地続きでありつつも、当時の慣習的な環境から解放・象徴化された内部という点で、「モニュメンタルなインテリア」ともいえるかもしれない。

翻って考えてみると(誤解を恐れずにいえば)、アルティガスは初期の作品から一貫して、伝統的な空間が溢れる都市の中で空間のあらゆる序列や慣習的な意味を取り払い、シンプルに解放的な空間を設計したかったのではないだろうか。そして、外在的な建築を参照することも、自己参照的に自身の空間モデルを繰り返し展開することも、当時の伝統的で時代遅れな環境からの「解放」として読み取れ、アルティガスの建築に、「トロピカーリアの建築」ともいえる空間をみるのである8。

注釈

1:「パウリスタ派」はサンパウロを拠点とし、ルシオ・コスタやオスカー・ニーマイヤーらが主導した、リオデジャネイロを拠点とする「カリオカ派」と並ぶ存在である。前者は直線的な造形を、後者は曲線的な造形を特徴としており、両者はブラジル近代建築の二大潮流を形成している。

2:特に言及がないかぎり、本論考は主に文献1〜3と、実際に建築を訪れた経験をもとに考察されている。文献の引用は筆者訳。

3:戦後のブラジル建築は、二重の意味での「民主化」をともなって発展した。ひとつはモダニズムの合理主義への接近による民主化であり、もうひとつはブラジル共産党への支持と連動した社会的・政治的な民主化である。このような状況のなかで、アルティガスがその思想を建築として表現した。

4:同時期の作品として、アルティガスは《ロンドリーナ・バス・ターミナル(Stazione dei Pullman di Londrina、Londrina)》(1948)を設計している。ニーマイヤーとアフォンソ・レイディの建築にもみられるヴォールトが連続した屋根が、台形ボリュームの建築と都市をつなぐ。

5:《FAU/USP》に関しては文献1に詳しい。

6:《FAU/USP》にみられるスロープの採用は、アルティガスの住宅作品である《ドムシュケ邸(Casa Domschke、São Paulo)》(1974)にもみられる特徴である(文献2)。

7:文献2には《ドムシュケ邸》の他に、《エルザ・サルヴァトーリ・ベルクオ邸(Residência Elza Salvatori Berquó、São Paulo)》(1967)が掲載されている。この作品においても、開けた空間に4本の丸太柱や植民地時代の家具など、様々な起源をもつオブジェが並び、「外部化された内部」ともいえる空間が挿入されている。《FAU/USP》《ドムシュケ邸》《エルザ・サルヴァトーリ・ベルクオ邸》に共通するこの形式は、1枚のフラットルーフとその下に広がる「オブジェクト」と「空隙」で構成される。

8:文献2において、ダニエーレ・ピサーニは《エルザ・サルヴァトーリ・ベルクオ邸》の「丸太柱とコンクリートのフラットルーフの並置による、伝統と近代の共存」を例に出し、「ブラジルの近代建築におけるオズワルド・ヂ・アンドラーヂの影響」を指摘しているが、そこからトロピカーリア運動とブラジル建築との親和性が示唆される。トロピカーリア運動は1960年代後半にブラジルで誕生した音楽運動であるが、その背景には1928年にアンドラーヂが発表した『食人宣言』の影響がある。そして、その様々なジャンルの音楽を取り入れたハイブリッドな性格は、当時軍事政権とともに復活した、ノスタルジックな価値観を風刺する役割を担っていた。《FAU/USP》が完成したのはトロピカーリア運動以前であり、《エルザ・サルヴァトーリ・ベルクオ邸》はトロピカーリア運動の始まりとほぼ同時期に完成している。トロピカーリア運動に関しては文献3に詳しい。

参考文献

1) Fernando Serapião, Ana Paula Pontes, Flávio L. Motta, Vilanova Artigas, Vilanova Artigas and FAU/USP (Bilingual Edition), Editora Monolito, 2015

2) CASABELLA, n.953, 2024.1

3) クリストファー・ダン著、国安真奈訳『トロピカーリア:ブラジル音楽を変革した文化ムーヴメント』音楽之友社、2005年

Top image 撮影:辻優史

杉崎広空/Hirotaka Sugisaki

建築家。1994年宮城県生まれ。2017年ミラノ工科大学留学。2019年筑波大学芸術専門学群卒業(芸術学)。2021年東京工業大学環境・社会理工学院建築学系建築学コース博士前期課程修了(工学)。2021年-東京科学大学(旧東京工業大学)環境・社会理工学院建築学系建築学コース博士後期課程在籍。2023年w/設立(共同主宰)。主な作品に「角田の住宅」(2022年、住宅特集2024年5月号)、「TH」(2024年、住宅特集2024年6月号)など。論文に「現代住宅作品における色彩の参照関係と配色意図」、「現代住宅作品におけるかたちの参照関係」など。建築における参照をテーマに設計と研究を行っている。

https://hirotakasugisaki.com/

http://www.wlllines.net/

辻優史/Masafumi Tsuji

写真家。1993年神奈川県横浜市生まれ。ドイツ在住。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科を卒業後、映像の習作として始めた写真を主軸に、本や空間を使った実験的なプレゼンテーション、建築家やデザイナーとのコラボレーション、展覧会やポップアップスペースのデザインなど、作家としてさまざまな活動を行う。おもな出版物に『Language: The documentation of WOTA office project / mtka』(mtka、2023)、『Everything is Repeating』(杉崎広空、2023)、『SM (smoke)』(w/、2024)などがある。

https://www.masafumitsuji.jp/

本記事は、窓研究所2022年度研究助成に関連していますが、研究成果とは内容・主旨が異なります。