東山魁夷の「窓」

24 Oct 2025

窓研究所2024年度文化活動助成で採択された『開館20周年記念 秋の特別展 東山魁夷の「窓」』が、香川県立東山魁夷せとうち美術館にて2025年9月6日(土)より開催されている。本展は、国内外の美しい自然や街を描き活躍した日本を代表する風景画家 東山魁夷(ひがしやま・かいい、1908-1999)の作品を、「窓」というキーワードから探る構成となっている。同美術館学芸員の一柳友子氏が、展覧会と同様に4つの視点で「窓」をとらえ、魁夷の多彩な表現とその魅力を読み解く。

東山魁夷は風景画家として、国内外の美しい自然や街の風景を描いた。魁夷が風景をどのように見つめ、表現したのかを、「窓」というキーワードを用いて紹介する。(文中に紹介する作品・書籍は全て東山魁夷作)

1. 暮らしの窓

歴史ある港町の神戸で育った魁夷は、風景を求めて国内外を旅する中で、長く積み重ねた時を感じる街や、人々のささやかで普遍的な暮らしに心惹かれた1。

街を描いた作品には窓もよく登場する。窓辺にはしばしば人の暮らしが示唆され、花や絵が飾られた窓は生活を彩る人々の隣人への思いやりの表れとして描かれる。

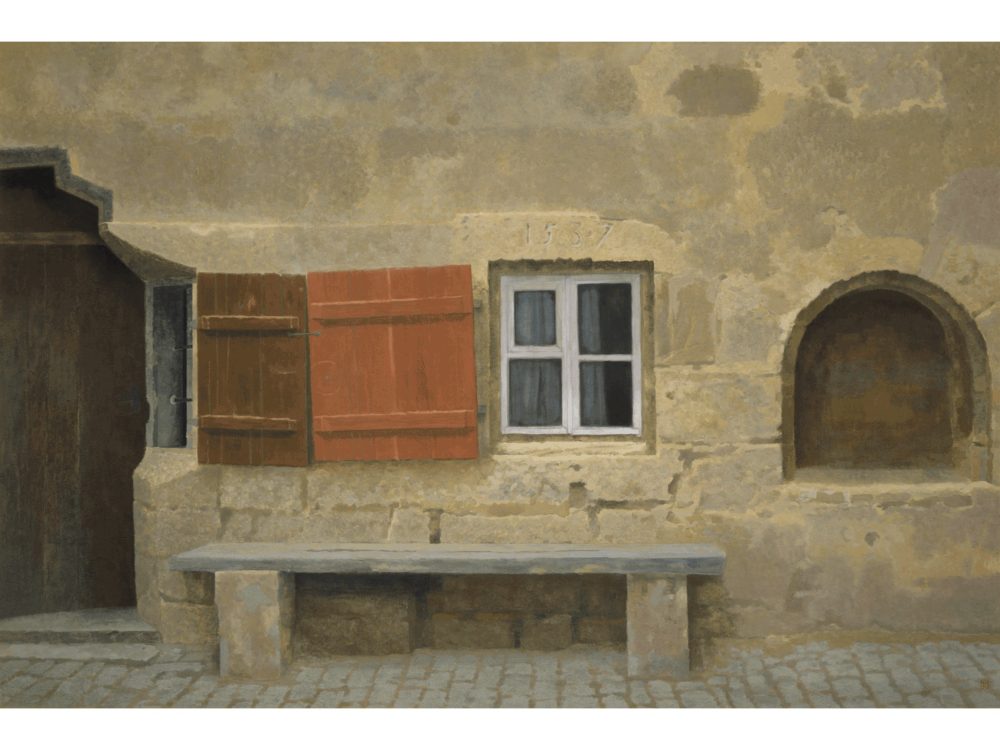

《窓明り》に描かれたドイツのリューベックはトーマス・マンの自伝的小説『トニオ・クレーゲル』の舞台だ。マンの故郷でもある港町を、魁夷は神戸への郷愁を重ねつつ訪れた。青い夕闇に沈む古く重厚な家々の中で窓がひときわ明るい黄色に灯る。《窓》は、壁に刻まれた「1537」という年記に時の流れを、半ば開いたカーテンの奥に人の暮らしを感じる作品であり、素朴な窓辺が人の営みを普遍的に象徴する風景として表現されている。

2. 奏であう窓

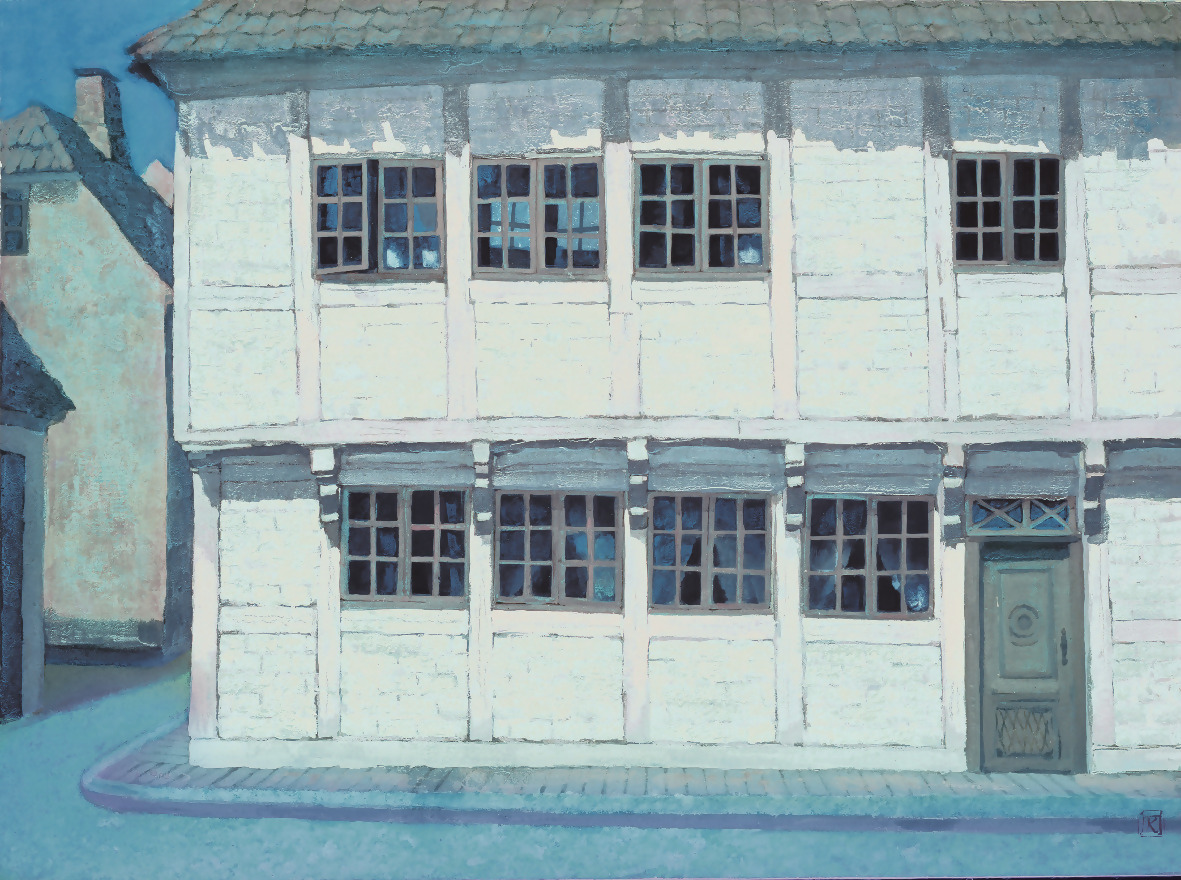

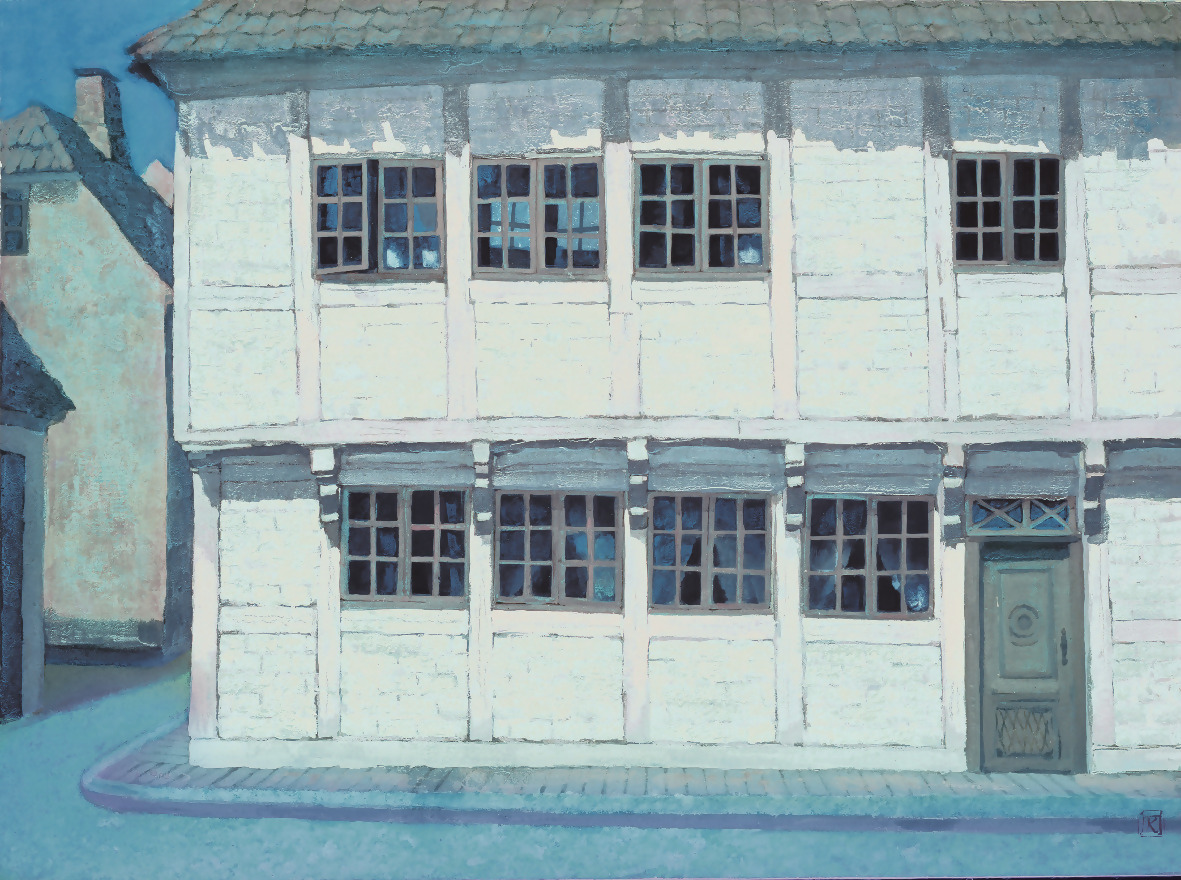

言うまでもなく、窓は建物の一部だ。窓はしばしば建物の壁で同じ形を繰り返し、建物もまた街の中に立ち並ぶ。繰り返す造形の面白さを街に見出した画家は、旅先でスケッチに描きとめ、画面構成に反復するリズムを表現した。

《夕かげ》では、色とりどりの家、窓、影が対角線上に連なってリズミカルな画面を生み、《エルシノアの街》では、同じ形を繰り返す窓枠が画面にリズムを生んでいる一方、ひとつひとつの窓にはカーテンの開き方などに細かな変化がある。

-

《夕かげ》1969年、紙本彩色、長野県立美術館 東山魁夷館 蔵

-

《エルシノアの街》1963年、紙本彩色、香川県立東山魁夷せとうち美術館 蔵

1969年、魁夷はドイツとオーストリアへのスケッチ旅行に出かけ、多くの古都を訪れた。旅の最後にモーツァルトの故郷ザルツブルクを訪れた際、魁夷は街の印象を次のように綴っている。

山と川岸との狭い土地に、幾多の教会の塔と、明るい色の壁を持つ家々が、調和のとれたリズミカルな街景を展開している。/「まるで、音楽のようだ」と、思わず私は妻に囁いた。雄渾と荘重、節度と調和、気品と典雅、明るさと親しさ、清冽と温かさ、変化とリズム、この眺めは、まさしくモーツァルトのシンフォニーそのものだ。2

ザルツブルク音楽祭に合わせて旅程を組むほど音楽を愛した画家の眼には、街の風景が音楽のように響き合っていると映ったようだ。この旅行を題材にした画集『窓』3で、魁夷は絵の取り合わせや文章の配置などに工夫をこらし、造形のリズムが響き合うような本の構成を見せている。

3. 繋ぐ窓

さらに窓の捉え方を拡大してみよう。窓が二つの世界を区切りながら繋ぐものだとすれば、魁夷は実に多彩な「窓」を描いたといえる。

木々の梢に囲まれた画面の向こうに青い空がのぞく風景画を、魁夷は《緑の窓》と題した。この窓は建築物ではなく、木々のこちら側と空が広がるあちら側を区切りながら繋げる、広い意味での「窓」といえる。

-

《緑の窓》原画制作1983年/版画制作1995年、リトグラフ、香川県立東山魁夷せとうち美術館 蔵

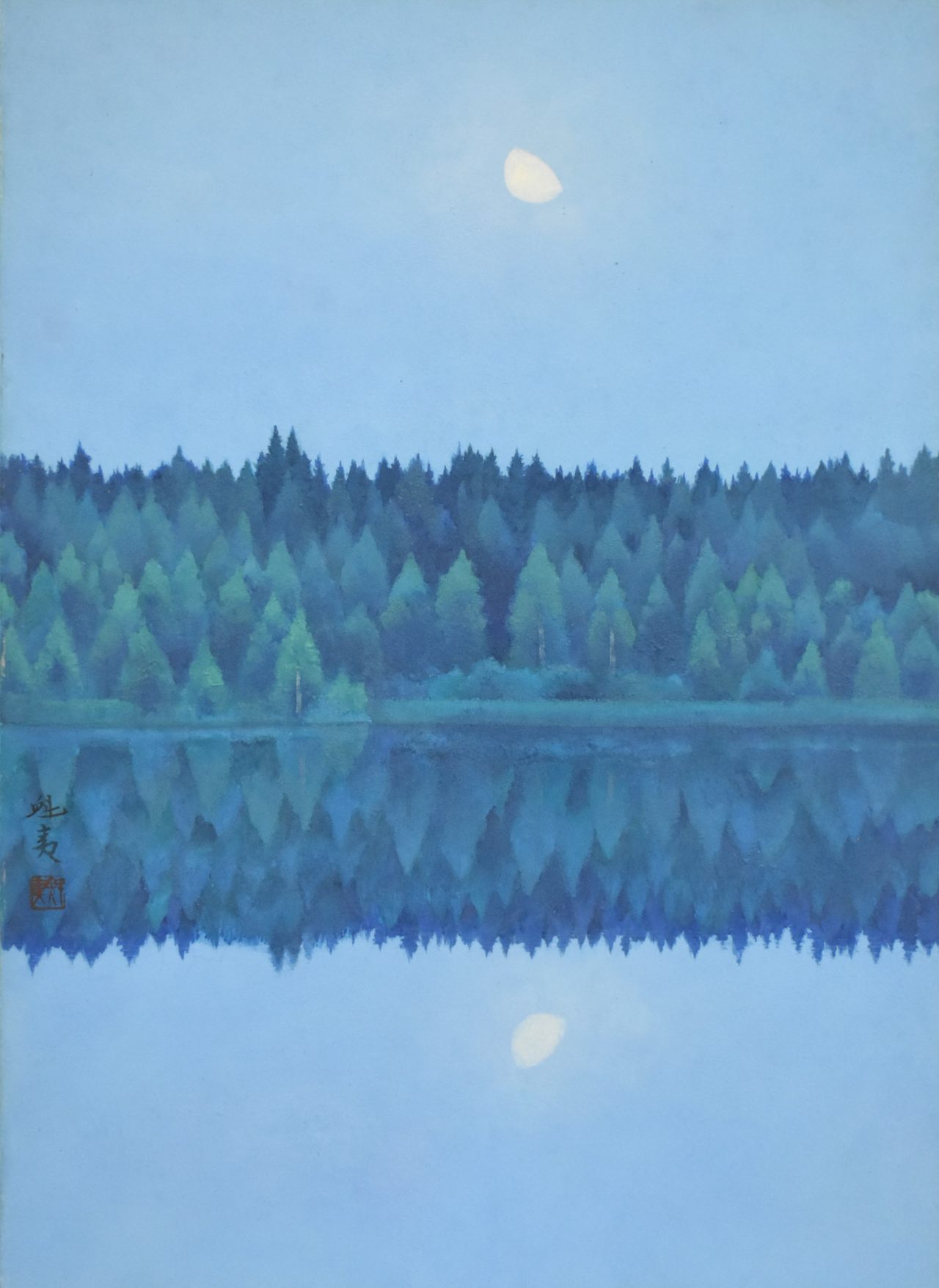

また、魁夷は水面を境に上下対称となる構図をしばしば描いており4、ここでは風景を映す水面が実像と虚像を繋ぐ窓の役割を果たす。《ヴィラットの運河》では湾曲する水面に映った並木が風景の奥行きを強調し、《静夜》では水面にもうひとつの月を浮かばせることで現実の風景に幻想的な世界観を与えている。現実と幻想、遠景と近景など、二つの世界を繋ぐ開口部としての様々な窓が魁夷の風景画の中に見つかる。

-

《ヴィラットの運河》1963年、福田美術館(旧山本憲治コレクション)蔵

-

《静夜》1963年、瀬戸内市立美術館 蔵

4. 私の窓

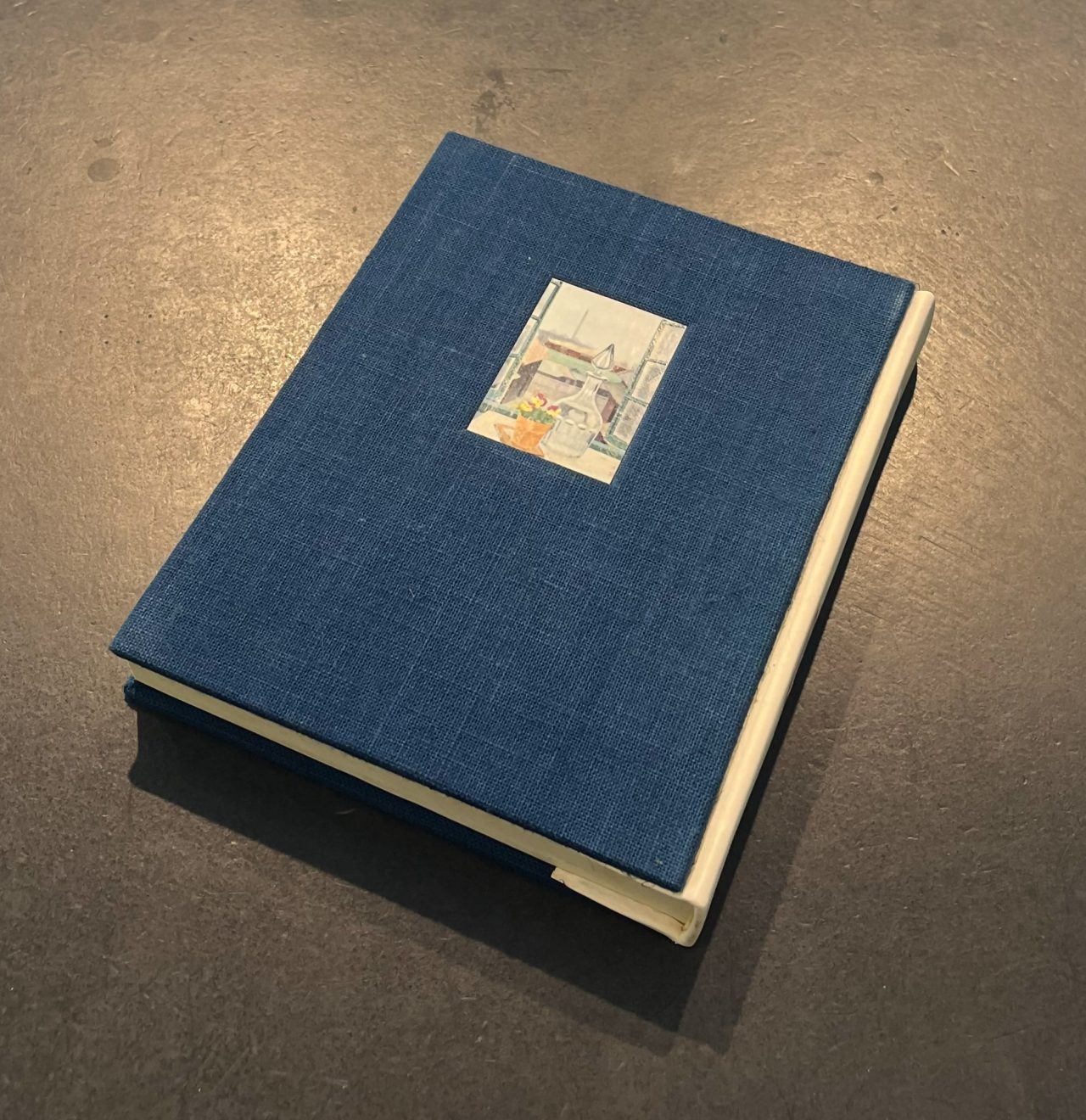

魁夷は随筆集『私の窓』の序文の中で同書の表紙にある同名の絵画《私の窓》5について触れ、魁夷の部屋の窓辺が描かれているこの作品には、偶然そこにあった題材を描いた一方で、郷愁や遠い地への憧憬など画家の心の奥深くが表れているとも示唆している。そしてこの窓が外に向かって開かれていることと、絵や文章で自己表現することを繋げ、孤独を克服し人との交流を求める自身の尽きない思いを、窓を開くと喩えた6。随筆集『私の窓』は雑誌や新聞への寄稿をまとめた本で、多彩な内容の短文が多く収録され、各媒体の読者に合わせた文章であることがわかる。

魁夷にとって、これらの作品は自身を色濃く反映した自画像のようなものであり、だからこそ絵画にも著作にも「窓」ではなく「私の窓」と名づけたのだろう。

-

『私の窓』1961年、新潮社、香川県立東山魁夷せとうち美術館 蔵

魁夷の風景画には人の姿がほとんどないが、魁夷は風景の中に人の暮らしや思いを感じ取り、作品に表している。それぞれの作品には常に少なからず画家自身が反映され、作品の前に立つ人はその絵を通して魁夷と向き合い、関わり合う。作品は画家と鑑賞者の間に開かれた「窓」ともいえるのだ。

展覧会情報

開館20周年記念 秋の特別展 東山魁夷の「窓」

会期:開催中~2025年11月3日(月・祝)

会場:香川県立東山魁夷せとうち美術館(香川県坂出市)

主催:香川県立東山魁夷せとうち美術館

共催:四国新聞社

助成:公益財団法人窓研究所

公式ホームページ

当館の建築の特徴でもある瀬戸内海を眺望する大きな窓は、魁夷ゆかりの地を望む当館の立地と東山魁夷の風景画を印象づけるよう谷口吉生が設計した。当館の開館20周年記念にふさわしく「窓」をキーワードに、魁夷作品の魅力に迫る展覧会。

注釈

1:この傾向は魁夷自身が著作中で述べているほか、北欧4か国への旅行記を文章と版画で綴った装画本『古き町にて 北欧紀行』(1964年、明治書房発行)、「東山魁夷新作展―ドイツ、オーストリアの古都を描く制作・『窓』の主題による連作―」展(1971年、日本橋三越ほか巡回)などのタイトルにも端的に表れている。

2:『オーストリア紀行―馬車よ、ゆっくり走れ― 東山魁夷画文集7』1979年、新潮社、142頁

3:『窓』1971年、新潮社

4:東山魁夷作品のうち水面に映り込む風景を描いた作品群の概要については以下を参考にした。伊藤羊子「水に映す―東山魁夷の倒影をめぐって―」『生誕100年 東山魁夷展』図録、東京国立近代美術館・長野県信濃美術館・日本経済新聞社、2008年、213-219頁

5:《私の窓》1950年、絹本彩色、個人蔵

6:「序」『私の窓』新潮社、1961年、2-3頁

参考文献

・東山魁夷『東山魁夷画文集』1~7、新潮社、1978~79年

・東山魁夷『美と遍歴』芸術新聞社、1997年

・『生誕100年 東山魁夷展』図録、東京国立近代美術館・長野県信濃美術館・日本経済新聞社、2008年

Top image: 《エルシノアの街》1963年、紙本彩色、香川県立東山魁夷せとうち美術館 蔵

一柳友子/Tomoko Ichiyanagi

香川県立東山魁夷せとうち美術館専門学芸員。1987年神奈川県藤沢市生まれ。2013年3月成城大学大学院文学研究室(美学美術史専攻)博士課程前期修了、同4月より香川県立ミュージアム学芸員。2022年4月より現職。主な展示企画に「空間に生きる画家猪熊弦一郎―民主主義の生活空間と造形の試み」(香川県立ミュージアム、2021年)、「魁夷が旅した北欧の風景と、暮らしのデザイン」(香川県立東山魁夷せとうち美術館、2023年)など。