Ch.3 ビューファインダー/透明性と窃視

08 Oct 2020

- Keywords

- Art

- Arts and Culture

- Essays

アルブレヒト・デューラーからアイ・ウェイウェイまで

再現描写によるイメージはどれも外界をフレームにおさめ、作者が望むものだけを見せるビューファインダーである。そこからのぞく景色は有限で、一定の境界線、もしくはフレームの縁よりも内側に形成される。そしてその表裏には何らかの主体・客体関係が伴うこと、再現された景色の一部または全体がフィクションである可能性を示唆する。レオン・バッティスタ・アルベルティは初期の著書『絵画論』(1435年)で絵画と遠近法について論じ、15世紀の芸術家たちが目の前の物体を平面や記号に置き換えるのではなく、三次元に見えるように描くことで、中世技術の先を行こうと試行した様子を伝えている。書中においてアルベルティは「まずはじめに、必要な大きさの枠を描く。これを自分が描きたい対象に対して開く窓であるとみなす(Alberti, 1435=1972, 54-55)」と述べ、透視図法の精度向上のための方法を論じた。これにつづき写実画の新時代を支えるさまざまな装置が発明されるようになり、そのなかで「アルベルティのフレーム(ヴェールとも) 」と称されるものが登場した。

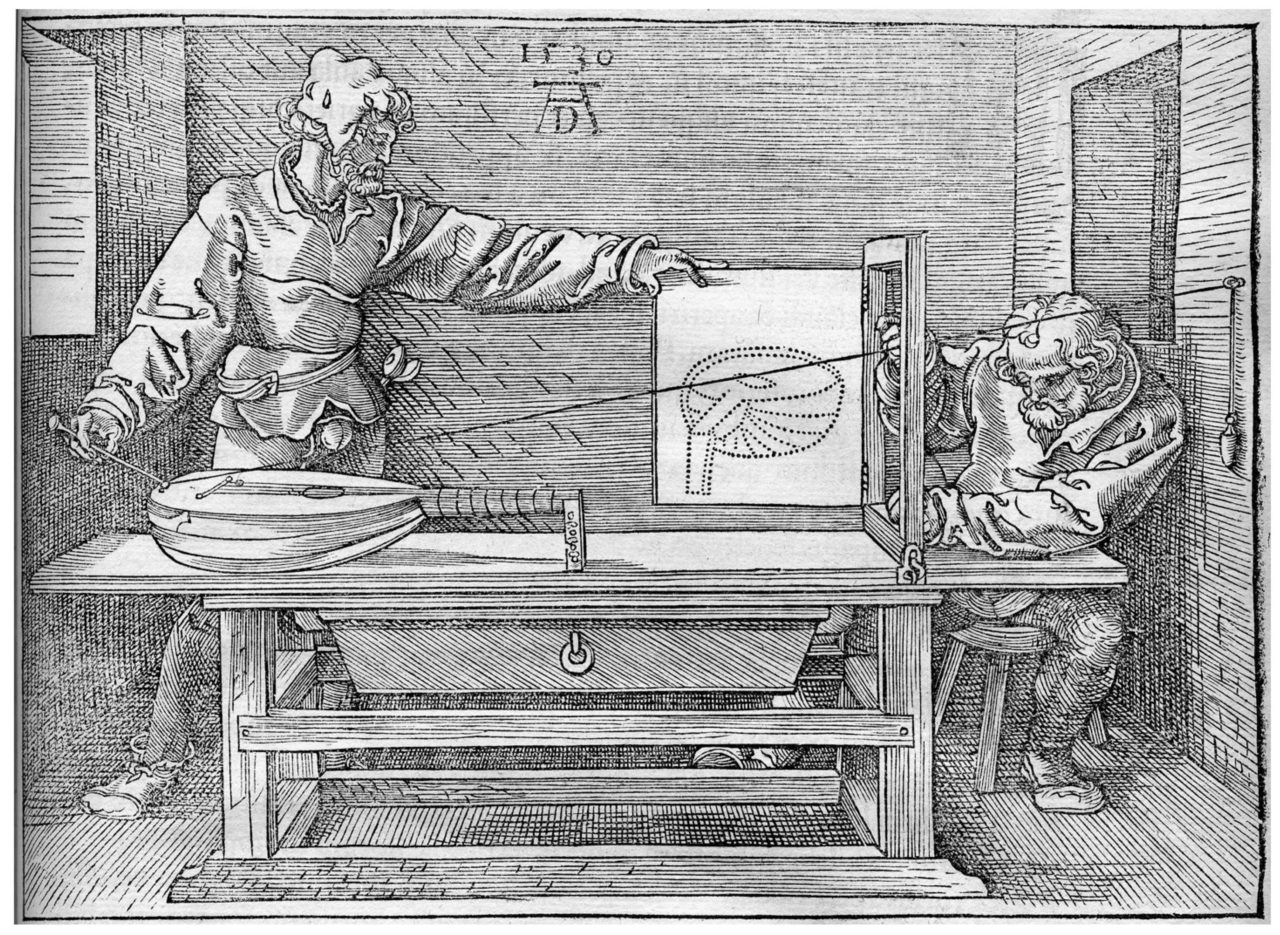

四角形の木枠に弦や糸のネットを張って作られたその装置は、四角いガラス窓や面格子を連想させる形状であった。この遠近法描画装置をガイド線のように用いることで、当時の芸術家たちは客体の位置や大きさを測り、同じくグリッド線が引かれた紙に目の前に広がる景色を画すことができた。これによく似た装置が、アルブレヒト・デューラーによる1525年の木版画《横たわる裸婦を素描する人》と《リュートを素描する人》(デューラー『測定法教則』)に描かれている。このような幾何学的原理に基づく投写装置の登場により、ルネサンス期の視覚芸術家たちは、カメラ・オブスキュラやカメラレンズが発明される前から、科学に裏打ちされた再現力を得ることができた。目に見える世界を切り取り作図化するその能力は、単に正確とされるものや、説得力のある透視図法を確立させただけではない。理想化された現実の伝達手段としても、絵画の認知を広めていったのである。

-

アルブレヒト・デューラー《横たわる裸婦を素描する人》1525年

-

アルブレヒト・デューラー《リュートを素描する人》1525年

デューラーはこうした超現実的な技法を用いた最初の作家のひとりだった。その名作、《自画像》(1500年、アルテ・ピナコーク、ミュンヘン)と《聖職者の肖像》(1516年、ナショナル・ギャラリー・オブ・アート、ワシントン)を見ると、いずれの被写体の瞳にも窓の反射光が細かく描き込まれている。そこからは、デューラーの細部へのこだわりや現実への忠誠心だけではなく、室内の明かりの単なる再現画を超え、「目は心の窓である」という一節を体現しようとしたその姿勢が読み取れる。のちにデューラーは、同じく瞳に映る窓の反射を描いた肖像画のひとつに「デューラーは生ある者の特徴を描くことはできたが、その熟練した腕をもっても、自身の精神を描写することはできなかった」という銘文をラテン語で添えている。こうした日常の神秘と驚異の重なり(ウィリアム・ブレイクが「一粒の砂に世界を見る」と表現したもの)が、理論や経験に基準を置いていた肖像画を哲学的ないし心理学的な追求として昇華させたのだった。

-

アルブレヒト・デューラー《聖職者の肖像画》1516年、ナショナル・ギャラリー・オブ・アート、ワシントン

アルベルティは、水面に映る自らの姿のとりこになり、そのイメージが手に入らないがゆえに命を絶つというナルキッソスの神話こそが絵画の発明の物語だとし、「絵を描くということは、芸術という手段で泉の水面をすくい上げるということではないか(Alberti, 1435=1972, 66-62)」と述べた。カラヴァッジョの鬱々とした《ナルキッソス》(1597年、バルベリーニ宮国立古典美術館、ローマ)を見ると、カラヴァッジョであっても、中央の人物が吸い込まれるように見つめる、水面のなかから眼差しを向ける彫刻的な人物を、泉の奥底にぼんやりと佇むおぼろげな姿のまま再現することはできないと認めているようだ。

-

ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ《ナルキッソス》1597年、バルベリーニ宮国立古典美術館、ローマ

アーティストが自然界を見せる役目を担っても、自然そのものをつくり出すことはないとすれば、これまでの美術史を辿り、鏡が登場する他の例を見ることで、私たちが永久に捉えておくことはできない世界を映し出す翻訳者、または媒介者としての芸術の性質が見えてくるだろう。ヤン・ファン・エイクの《アルノルフィーニ夫妻の肖像》(1434年、ナショナル・ギャラリー、ロンドン)では、左手の開いた窓がまず目につくかもしれないが、この作品で描かれている婚礼の日の真髄と複雑な背景を表しているのは、構図の中心に配された小さな鏡である。非常に小さな凸面鏡だが、見る者をジョヴァンニ・アルノルフィーニとジョヴァンナ・チェナーミの婚礼の招待客とする役割を果たしている。鏡の上には「ヤン・ファン・エイクここにあり。1434年」という署名が描き込まれており、ファン・エイクがこの絵の作者であるだけでなく、婚礼の場にいたこと、婚姻の証人だったことがわかる。さらに戸口には作者の隣にもうひとり人物が描かれており、ふたりの肖像とひとつの固定された視点を効果的に強調している。

-

《アルノルフィーニ夫妻の肖像》1434年、ナショナル・ギャラリー、ロンドン(右図は同作の詳細)

ピーテル・ヤンス・サーンレダムの《ハールレムの聖バフォ教会の内部》(1628年、ゲティ美術館、ロサンゼルス)は、複数の視点から見た景色を組み合わせてひとつのパノラマを描いた初期の例で、ゴシック様式の建物の左側の眺めと正面の習作をつなぎ合わせて描かれた作品である。建物の内観は厳粛に描かれており、現実をみごとに理想化して表しているようだ。というのもオランダでは強い日光が射し込むことは珍しく、建築物の細部を画中で取り上げる場合は、複数のアングルから描いたものを組み合わせざるを得ないのである。サーンレダムの作品に描き出されたアーチや出入り口、窓といった建築的特徴のひとつひとつは、見る者の目を平面的な画面の向こう側の奥深く、縦横へと向け、そのなかにぽつりと登場する人物の姿や、高々とそびえ立つ柱、ヴォールトの天井が、見る者の視線を天へと向ける。そして最終的には、人間の創造という枠を超えた大いなる力への賛辞を示すのである。

-

ピーテル・ヤンス・サーンレダム《ハールレムの聖バフォ教会の内部》1628年、ゲティ美術館、ロサンゼルス

現代アメリカの市民生活を描いた画家といえば、まずエドワード・ホッパーがあげられるだろう。ホッパーは室内から外を眺めるのではなく、ニューヨークの街中から集合住宅やカフェ、オフィスのなかをのぞき込んだ。そして路上からのぞくだけでは飽き足らず、高架式の電車に揺られながらも、ニューヨーカーの日常に目を向けた。こうしてホッパーが盗み見た情景は、《夜の窓》(1928年、ニューヨーク近代美術館)に見ることができる。女性の着替え姿を見つめるこの作品にはエロティシズムが漂うが、暗闇に包まれたアパートの外壁、そして、瞬く間に過ぎ去る車外の景色を必死に切り出したその情景には、作者の孤独が描き出されている。ここでは窓がホッパーの目となり、普段私たちが触れることのない、他者の人知れぬ一面をわずかながらにのぞかせてくれている。

ジョゼフ・コーネルは、ホッパーと同じくニューヨーク州ナイアック生まれのアーティストである。コーネルは芸術の教育を受けておらず、クイーンズ区フラッシングのユートピア・パークウェイに暮らし、生涯(1903〜72年)のほとんどを街の外に出ずに過ごした。自宅の地下室はリサイクルショップでの購入品や、地図、おもちゃ、貝殻、羽根といったあらゆるがらくたのコレクションで溢れかえり、コーネルはそのなかで、「オブジェ・ボックス」を生みだした。窓を慎重に割り当て、そのガラスの奥にコーネルの私的な世界を閉じ込めた、非常に独創的な作品である。1940年代の《メディチ・スロットマシーン》シリーズでは、自身が好んだシンガーやバレリーナを取り上げるだけでなく、カラヴァッジョやブロンズィーノの描いた肖像画を模写することでルネサンス期の画家への敬意も示しし、その周囲をビー玉やぜんまい、書物の切り抜きで囲んだ作品をつくっている。こうした作品をスロットマシーンになぞらえたのは、彼自身がタイムズ・スクエアにあるゲームセンターや射的場、ピンボールの愛好者だったからで、どうやら、仕切られたガラスケースに並ぶサンドイッチやケーキを眺めていた地元の大衆レストランからもインスピレーションを得ていたようだ。また「シャドーボックス」は、もともとヴィクトリア朝時代に流行ったアマチュアのアート性のないお遊びをまねたものだが、コーネルはそのなかにコラージュやアッサンブラージュを取り入れ、そうした娯楽の地位を自身が敬うオールド・マスターたちの精神と思想に匹敵するものまで高めたのだった。

近代に入ると、通常とは別の景色を見せるための媒体・手段としてガラスを作品に取り入れるアーティストも出てきた。こうした作品を見る者は、作品の主人公としてガラスに映る自らの身体と、その先に立つ人々の姿を同時に目撃することになる。窓の建築的な側面、すなわちビューファインダーや反射面としての性質が、美術作品のなかでも効果的に用いられるようになったのである。

ダン・グラハムのパビリオンシリーズは作品を見る者を窃視者とし、同時に舞台役者にも変えてしまう。作品の一部には有孔鋼のシートとハーフミラーが用いられており、それぞれの素材を前に私たちは、自らが誰かの観察の的になったかと思いきや、次の瞬間には自身の素性を隠して、他の誰かを覗き見ることにもなる。「自分のことや他人の姿をのぞき込む人がいて、周囲の視線にさらされる人がいるからこそ、私のパビリオンが成立する」と、グラハムも語っている。1980年代から制作され始めた同シリーズは、グラハムが70年代から映像作品の制作を通して取り組んできた心理学的、空間的な実験を継承したものであった。今ではこうした作品が公共の場にも進出し、私たちが日々暮している都市のありさまや、そのなかにそびえ立つ高層ビル、オフィスビルとあらためて向き合うよう迫っているのである。

-

ダン・グラハム《Play Pen for Play Pals》 2018年、Courtesy Lisson Gallery

-

ダン・グラハム《Play Pen for Play Pals》 2018年、Courtesy Lisson Gallery

-

ダン・グラハム《Two Vʼs Entrance-Way》2016年、 Courtesy Lisson Gallery

アートにおける窓やビューファインダーは、きわめて私的な世界を公共領域に持ち込こむ役目を果たすこともある。その点でコーネルの作品は控えめな例だが、過去20年を通じて政治的な文脈でこうした取り入れ方がされる傾向は増して行った。なかでもアーティストで活動家のアイ・ウェイウェイの例は顕著である。アイは2011年に中国当局による81日間の強制拘禁から解放された後、《S.A.C.R.E.D》(2013年)と題した壮大なジオラマの制作に取り掛かった。錆びた鋼材でできた6つの箱で構成された作品で、それぞれにアイの拘禁中の場面にもとづいて(i)夕食、(ii) 告発者、 (iii) 浄化、(iv) 儀式、 (v) エントロピー、 (vi) 疑いというテーマが与えられている。

-

アイ・ウェイウェイ《S.A.C.R.E.D》2013年、Courtesy Lisson Gallery

平坦な墓石のような構造物に小さな窓が開いており、そのなかをのぞき込むと、ファイバーグラス製の超写実的なドラマが展開されている。そこにはアイが記憶する苦難の詳細が、ミニチュアサイズで忠実に再現されている。この悲痛な描写を通して、アイは内なる悪を少しでも追い払おうと働くと同時に、アーティストの表現の自由のみならず、基本的自由までもを否定する権威主義国家に疑問を投じている。アートとは、私たちがまだ見ぬ現実を探し出すための思考の入り口そのものにもなり得るのだ。たとえその先にあるものが真実、美しいもの、恐怖のいずれであったとしても。

-

アイ・ウェイウェイ《S.A.C.R.E.D》2013年、Courtesy Lisson Gallery

-

アイ・ウェイウェイ《S.A.C.R.E.D》2013年、Courtesy Lisson Gallery

参考文献

Leon Battista Alberti. On Painting, trans. Cecil Grayson (London: Phaidon, 1972)(本文の和訳は引用者による)

オシアン・ワード/Ossian Ward

リッソンギャラリー(ロンドン/ニューヨーク)のコンテンツ部門を率いる。現代アートのライターとして活躍。2013年まで6年以上にわたり『Time Out London』のチーフ批評家、ヴィジュアル・アーツ部門のエディターを務めたほか、『Art in America』、『Art+Auction』、『The World of Interiors』、『Esquire』、『New Statesman』、『Wallpaper* 』などの雑誌や、『Evening Standard』、『The Guardian』、『The Observer』、『The Times』、『The Independent on Sunday』などの新聞にも寄稿。これまで『ArtReview』、『V&A Magazine』のエディターを務めたほか、『The Art Newspaper』に勤務した経歴を持つ。2005から2010年にかけて、テームズ・アンド・ハドソンの『The Artistsʼ Yearbook』(隔年刊行)の編集を手掛けた。自著の『Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art』を2014年にローレンス・キングから、2018年にその続編をテームズ・アンド・ハドソンから出版。