Ch.2 フレーム―視覚的な装置、あるいはトロンプ・ルイユ(だまし絵)としての窓

03 Feb 2020

- Keywords

- Art

- Arts and Culture

- Columns

- Essays

マンテーニャからライアン・ガンダーまで

アーティストは外の世界と対峙したり、自己の内面を見つめるものであるが、いずれにせよ多くの場合、「窓」という枠組みの制限を受ける。直方体のキャンバスや白紙を埋めていくよう期待され、逃れることはできないが、数え切れないほど多くの可能性や果てしない宇宙で画面を満たすことなど、不可能だ。窓やキャンバス、白紙は外へと通じる開口部で、全体のほんの一部分に過ぎず、目に見える現実世界のわずかな片鱗のみを映し出している。窓やアート作品とは限りある画面であり、やむなく妥協した末の、断片に過ぎない出口あるいは入り口といえる。一方で、テレビ画面、本のページ、写真、スマートフォンやタブレットなど、現代生活の大部分にそうした直線的な境界線の介在が増えていることもまた事実だ。こうしたいわば「窓」は、制限ある視野をもたらすものというよりは、異世界へつながる魔法の扉、あるいは不可思議で本物とみまごう描写といえるだろう。

画家が生み出す最古にして最大の魔法は、正確な模写である。ガイウス・プリニウス・セクンドゥスの記述によれば、ゼウクシスとパラシオスという古代ギリシャの画家は、どちらが描いた絵のほうが人の目をだませるか競ったという。ゼウクシスが一房のぶどうを実物そっくりに描くと、それを見た鳥が実をついばもうと舞い降りて来た。パラシオスはその描写力を賞賛し、ついで、カーテンの向こうにある自分の絵を見るようゼウクシスを促した。しかし実はこのカーテン自体が、パラシオスが描いた絵であった。

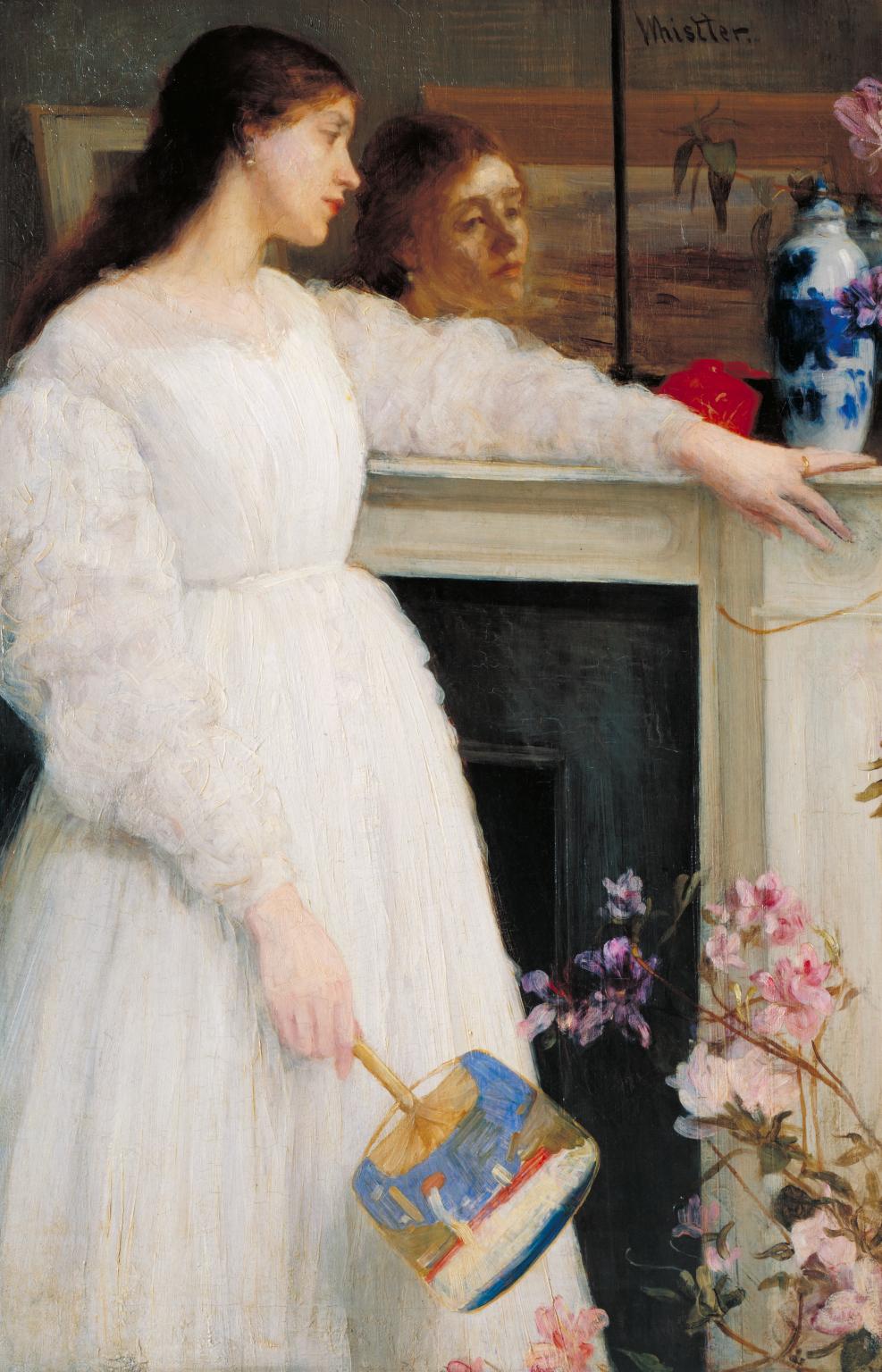

アンドレア・マンテーニャの《キリストの神殿奉献》(1454年)を見て、同様の勘違いをする人もいるだろう。人々が真っ黒で不明瞭な背景の前にひしめきあう緊密な構図全体が、大理石の窓枠に納まっている。そして、こちら側に突き出ている聖母マリアの肘や彫刻のような衣が立体感を強調している。ルネサンス最初期の作品らしく、光背や刺繍の模様、こわばった人物表現はいまだ前時代的だ。この作品は、額縁の中に額縁を描いた最古の例ともいわれる。画家は平面的な表現から抜け出し、二次元の世界に遠近感と奥行きをもたらしたのだ。

-

アンドレア・マンテーニャ《キリストの神殿奉献》、1454年、ベルリン絵画館蔵、ベルリン

マンテーニャは窓を手前に描くことで、子供を差し出す身振りの印象を強めた。その一方で、ほかの人々のさまざまな瞬間を描き込むことで、鑑賞者に絵との距離を感じさせる。ティツィアーノ・ヴェチェッリオの《ジェロラモ・バルバリーゴの肖像》(別名《キルト袖の男》)(1510年)に描かれているのは、窓辺にもたれる貴族の紳士。肩から上を描いた典型的な肖像画で、イタリア語でディ・スペッロと呼ばれる様式だ。窓からこちら側の通りを見下ろすようなどこか気高いポーズは、彼の地位を物語っているのだろう。主題と作品は、野心と自信に満ちた若き画家ティツィアーノの手によるもの。この絵に自画像の要素を読み取る研究者もいるが、実際のところティツィアーノは制作当時まだ20代であった。いずれにせよ、この座る男はいくらか軽蔑するようにこちらを見やっており、まるで私たち鑑賞者との境界を越えられるのは彼だけ、とでもいうようだ。画家は、窓の下枠に自分のイニシャル「TV」を意識的に書き込み、この絵が自分の作品であることを強調した。

-

ティツィアーノ・ヴェチェッリオ《ジェロラモ・バルバリーゴの肖像》、1510年、ロンドンナショナルギャラリー蔵、ロンドン

署名入りの窓台を枠のように描いた作品にはほかに、スペインの画家フアン・サンチェス・コタンの《狩猟の獲物、野菜、果物のあるボデゴン》(1602年)がある。物であふれた棚には、ゴシキヒワ、スズメ、ヤマウズラなどの多数の鳥、そしてリンゴ、ニンジン、レモン、ラディッシュ、白いセロリの大きな株が並ぶ。建物のフレームが写真的な効果を持ち、さまざまな物体に強い光が当たっていて、同時期にオランダで流行していたトロンプ・ルイユ(だまし絵)様式の静物画を思わせる。コタンは修道士でありながら、狩猟、飲食などの日常の営みを描くスペインの静物画、すなわちボデゴンの名手でもあった(スペイン語でボデゴンの語源は「居酒屋」である)。従来、静物画は絵のジャンルのなかで格式が低いとされていたが、人間の死すべき運命や儚さを想起させるような隠喩的な表現を通してその価値が高まっていった。狩猟で討ち取った鳥や何もない漆黒の背景は、有名な言葉「メメント・モリ(死を思え)」を想起させる。死後に待ち受ける無の世界を表しているのだろうか。少なくとも画面手前の農産物との微妙なバランスを示しており、生死を分かつきわどい境界線の上に存在していることを物語る。

-

フアン・サンチェス・コタン《狩猟の獲物、野菜、果物のあるボデコン》、1602年、プラド美術館蔵、マドリード

歴史上、数多の芸術家が追求してきたのは、シンプルな本物らしさ、つまりまるで写真のような自然の模写や錯覚の創出であった。窓やドアの枠などの演出効果のあるフレーム装置を使えば、描く対象を表層的に再現するのにとどまらず、鑑賞者を巻き込んで絵の主題を相互的かつ理屈抜きに実感できる仕掛けへと変容させることができる。躍動感あふれる作例を挙げよう。ほぼ無名のスペインの画家ペレ・ボレル・デル・カソが描いた、少年が飛び出てくるような絵画である。閉じ込められていた絵の中から抜け出そうとしているようだ。画家は額縁を描くことで、鑑賞者が思わず二度見してしまうような滑稽な瞬間を生み出した。《非難を逃れて》というユーモアのある題名もその効果を増幅している。この題名に示唆されているのは、境界を打ち破るこの作品に対して当時の保守的な人々がみせると予期された冷笑的な反応であろう。

-

ペレ・ボレル・デル・カソ《非難を逃れて》、1874年、スペイン銀行蔵、マドリード

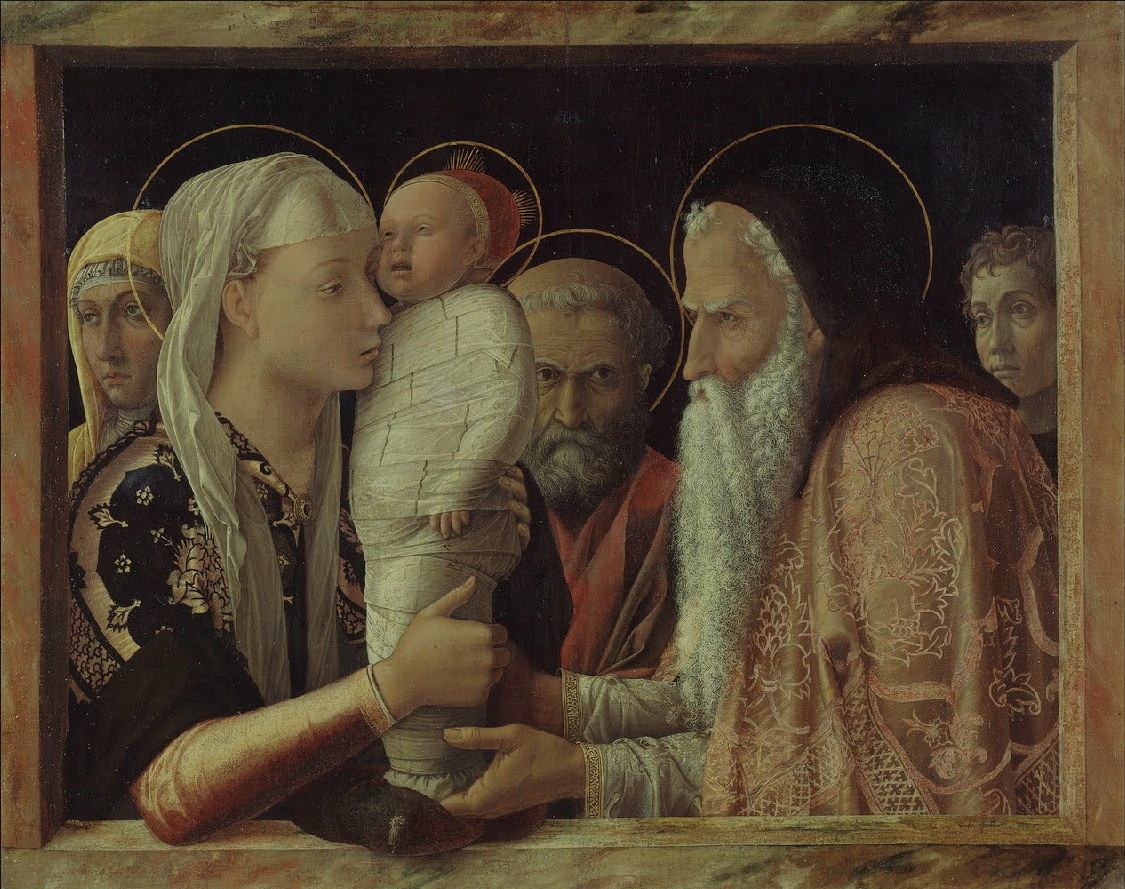

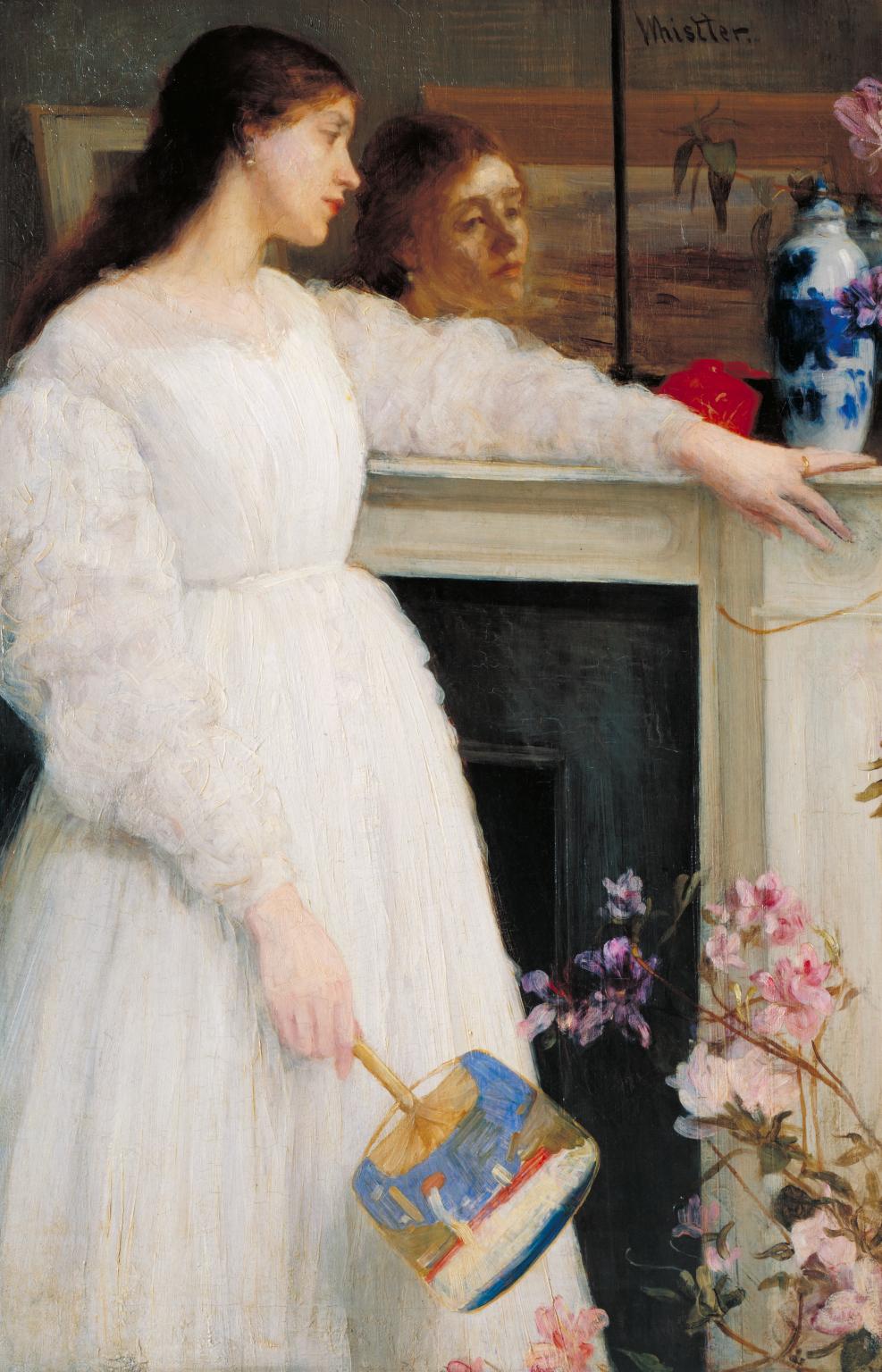

ほぼ同時期、ジェームズ・マクリール・ホイッスラーは同様に人目を引く作品を描いた。《白のシンフォニーNo.2:小さなホワイトガール》(1864年)である。この絵では鏡が額縁の役割を果たしており、物憂げな女性が鏡に映るこちら側を眺めている。私たちは彼女に気づかれることなくその姿を見ることができる。詩人アルジャーノン・スウィンバーンはこの絵に自作の詩「鏡の前で」(1866年)を寄せた。その一節を引用する。

輝く鏡の奥に彼女は見る

過去のものがすべて過ぎ行くのを

そして横たわるあらゆる甘い生活とまやかしを

ホイッスラーはこの詩を大変気に入り、単なる絵の解説文としてではなく、絵を補完する要素として金色の紙に印刷し、額縁に留め付けた。こうした些細な要因により絵の迫力が一層強まり、二次元の世界から飛び出てきたり、キャンバスの向こうの異世界に引きずり込まれたりする錯覚を生み出す。

-

ジェームズ・マクニール・ホイッスラー《白のシンフォニーNo.2:小さなホワイトガール》、1864年、テートギャラリー蔵、ロンドン

現代を生きる私たちは、役者や映像作家がいわゆる「第4の壁」を打ち破ったり、表現や経験の効果を高めるために観客に直接話しかけたりすることに慣れている。一方で、いわば神聖なる絵の額縁は、それよりずっと古くから鑑賞者を驚かせたり巻き込んだりする役割を果たしてきた。なかでも印象的な例は画家ダフィット・テニールスの作品だ。彼は、巨匠たちの絵を集めた史上最大級のコレクションを絵に記録した。ティツィアーノ、ティントレット、ヴェロネーゼなどの幾多の名画を描き込んだ記録画を数多く手がけており、その1枚が《ブリュッセルのレオポルト・ウィルヘルム大公の画廊》(1651年)である。テニールスは本質的にはキュレーターであったが、このコレクションには彼自身の絵画作品も少なくとも1枚含まれていた。それぞれの額縁には《サクランボの聖母》、《アベルを殺すカイン》、《白貂を抱く貴婦人》、《春の寓意》といった傑作が収められている。テニールスはこの作品を通して自らの高い描写力を示すとともに、芸術の庇護者という立場を見せつけたのだ。描き込まれている名画一枚一枚が、いろいろな風景や各々の画家の想像の世界、そして探求すべき新しい宇宙へと開かれた窓となっている。

-

ダフィット・テニールス《ブリュッセルのレオポルト・ウィルヘルム大公の画廊》、1651年、美術史美術館蔵、ウィーン

近代になると、額縁は単純化し、黒や白の四角形になった。そして、画面はもはや物体や視覚的な現象と戯れるための神聖で特別な場所ではなくなった。フアン・グリスなどのキュビスム(立体派)の画家は、目に見える空間をないものとして処理し、2000年以上かけて進化を遂げた絵画技法である線遠近法を打ち壊した。グリスの作品《開いた窓》(1921年)では、外と内の視点が組み合わされひとつに合成されている。窓あるいは枠組みの形は崩れ、自由に変化する開口部となっており、確たる空間として捉えることはできない。

-

フアン・グリス《開いた窓》、1921年、ソフィア王妃芸術センター蔵、マドリード

マルセル・デュシャンはさらに急進的な表現を行った。「ファウンド・オブジェ(見出された対象)」や「レディ・メイド(既製品)」を作品として発表したのである。代表作のひとつ《なりたての未亡人》(1920年)(Fresh Widow)は、真っ黒に塗られたフランス窓(French Window)だ。作品自体はもちろん、語呂合わせでつけたこの題名も印象的である。デュシャンは、この作品を通して「窓の仕事人」としての自分の腕を見せようとしたといわれる。それは「窓を作る人」ではなく、「窓がたどり得る進化にたずさわる人物」という意味である。

-

マルセル・デュシャン《なりたての未亡人》、1920年、Vera & Arturo Schwarz Collection of Dada and Surrealist Art、イスラエル博物館、エルサレム © Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2020 G2112

芸術家ジョン・ラサムは、芸術作品がどれほど空間を覆うことができるかという探求をさらに深めた。数多く制作した《キャンバス・イベント》(1994〜1995年)のシリーズでは、画面に下塗りせずにスプレーをかけ、画面をねじって半立体化することで、本来のキャンバスから逸脱させた。一方、《Untitled(Roller Painting)》(1968年)は、キャンバスに下塗りなしで描き、それを窓の自動開閉式のブラインドのように電動で動かす作品で、さまざまなバリエーションがある。ラサムはさらに、自宅兼スタジオの正面の窓に巨大な本を端が外に突き出るように埋め込んだ。外の世界と作品とのかすかな接点、あるいは境界線を生み出したのである。彼は生活と仕事の場でもあるこのインスタレーションを《ザ・フェイス・オブ・フラットタイムハウス》と名づけ、さらにこの建物の各部分にもタイトルをつけた。《顔》(家の正面部分)、《心》、《脳》(書斎)、《手》(スタジオ)、そして《体》(居間や寝室など)である。

-

ジョン・ラサム《キャンバス・イベント》、1994年から1995年、アクリル・キャンバス、122 x 91.2 cm © The John Latham Foundation; Courtesy Lisson Gallery LATH940007 撮影=Ken Adlard.

-

「John Latham: Spray Paintings」(2016年4月1日〜5月7日)展示風景より、ジョン・ラサム《Untitled (Roller Painting)》、1968年 撮影=Jack Hems © The John Latham Foundation; Courtesy Lisson Gallery

-

ジョン・ラサム《ザ・フェイス・オブ・フラットタイムハウス》、フラットタイムハウス、ロンドン © The John Latham Foundation; Courtesy Flat Time House

一方でライアン・ガンダーは、仕事場の窓の動画を制作してきた。そのひとつが《View from the studio window (28th February 2018)》(2018)だ。窓の外に見える靄のかかった景色を昼夜24時間の変化とともに表している。艶消しガラスの後ろに流れるアニメーション動画に風にそよぐ木の枝や金網のフェンスの影が映り、時間や場所で変化する天気や陽射しが再現されている。この作品では絵のフレームが否定されるとともに強調されており、窓からははっきりしたものは何も見えないが、それでもなお窓はありのままの現実を映し出している。いまや窓は、アナログではなくデジタルとなった。

-

ライアン・ガンダー《View from the studio window (28th February 2018)》、日中の詳細、2018年、HDディスプレイ・ベニヤ板・スチール・アクリル・窓用フイルム・絵の具・ サッシ窓用固定金具、22.5 x 145.9 x 33 cm GAND180033 © Ryan Gander; Courtesy Lisson Gallery.

-

ライアン・ガンダー《View from the studio window (28th February 2018), 2018》、夜間の詳細、2018年、HDディスプレイ・ベニヤ板・スチール・アクリル・窓用フイルム・絵の具・ サッシ窓用固定金具、22.5 x 145.9 x 33 cm GAND180033 © Ryan Gander; Courtesy Lisson Gallery.

オシアン・ワード/Ossian Ward

リッソンギャラリー(ロンドン/ニューヨーク)のコンテンツ部門を率いる。現代アートのライターとして活躍。2013年まで6年以上にわたり『Time Out London』のチーフ批評家、ヴィジュアル・アーツ部門のエディターを務めたほか、『Art in America』、『Art+Auction』、『The World of Interiors』、『Esquire』、『New Statesman』、『Wallpaper* 』などの雑誌や、『Evening Standard』、『The Guardian』、『The Observer』、『The Times』、『The Independent on Sunday』などの新聞にも寄稿。これまで『ArtReview』、『V&A Magazine』のエディターを務めたほか、『The Art Newspaper』に勤務した経歴を持つ。2005から2010年にかけて、テームズ・アンド・ハドソンの『The Artistsʼ Yearbook』(隔年刊行)の編集を手掛けた。自著の『Ways of Looking: How to Experience Contemporary Art』を2014年にローレンス・キングから、2018年にその続編をテームズ・アンド・ハドソンから出版。