Ch.2 象徴と写実

11 Jul 2019

- Keywords

- Art

- Columns

- Essays

- History

- Photography

先駆者たち(2) タルボット

「大通りの眺め、パリにて」、1843年

1843年5月から6月にかけて、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットはイギリスを離れフランスに滞在していた。旅の目的は有望なカロタイプ技術者の育成、そして海峡を挟んだ向こう側にも自身の技法を広め、商業的成功を収めること。ダゲールのそれに比べ、彼の手法は紙をベースにしたネガを用いることで複数枚のプリントを作成することができるという大きな利点を持っていた。熱心なアシスタントであったニコラス・ヘンネマンの協力のもと、機材と共にレイコック・アビーから400マイルもの旅路を経て、パリ中心部、「テュイルリー宮殿を正面に見据える、カルーゼル広場に面した背の高い寂れた建物」1にスタジオを開いた。イポリット・バヤール(自身の発明に目を向けようとしないフランス政府に対する抗議として、1840年10月に自ら被写体となり撮影した「溺死した男」の写真で知られる)、アンリ・ヴィクトル・ルニョー、ジャン=バティスト・ビオ、アルマン・フィゾーやジャン・ルイ・ラセーニュなど紙ネガを使用した写真の先駆者たちは、5月29日の夜にタルボットと夕食を共にした後も、彼のスタジオに通っていたようだ。

フランス滞在の主な目的は、写真技術を広めることと、古くからの知り合いであるアメリナ・プティ・ド・ビエの助力を得つつ、カロタイプの特許権の買い手を見つけること。もちろんそれだけではなく、長い滞在を通してタルボットは、写真(少なくともその一部)が発明された土地であるフランスの風景を撮影することも目的としていた。その中で最も有名な1枚は、またしても窓越しに撮られている。旅中に撮影された写真のうち、その窓の写真とオルレアンの橋を撮影した写真の2点が、その後『自然の鉛筆』に掲載されることとなる2。それは、商業出版社から相当の部数が刊行された史上初の写真集だった。3写真には簡潔な文章が添えられおり、前述した窓からの写真については、「この風景は、ラペ通りの角に建つオテル・ド・ドゥーヴルの2階の窓から撮られた」と記されている。

-

View of the Boulevards at Paris, Henry Fox Talbot, 1843

オテル・ド・ドゥーヴルに滞在中タルボットは、八方に開けた窓が並ぶ円形の部屋から何枚もの写真を撮影したが4、その1枚をあえて選んで出版したのには特別な理由があった。その写真は、すでによく知られていたダゲールの「パリ、タンプル大通り」とよく似ていたのだ。ふたつのイメージの類似点は、偶然と呼ぶには多すぎる。共にパリの通りを俯瞰で撮影したもので、車道沿いには木々が並び、光は左手から差し、右側手前には白壁の建物。タルボットが自身の手法の写実的な側面を強調したのは、ダゲレオタイプの仔細な描写性に送られた賛辞への直接的な反応に見えるが、銀板の滑らかさに対して粒子の荒さが目立つ紙ネガは同等にはなり得なかった。「煙突の森が空を縁取っている。その機械は見たものを全て記録し、煙出しや煙突掃除人であれ、まるでベルヴェデーレのアポロンのごとく、全てを平等な公平さで記録する」5

しかし、二枚の写真はまた、同様の欠点を抱えていた。カフェ・ド・パリ、メゾン・ドリーやジョッキー・クラブなど有名店が並ぶキャプシーヌ通りは一日中人通りが絶えなかったのにも関わらず、ここでもまた、長時間露光によって行き交う人々の存在は消し去られている。そしてさらに、ふたつのイメージは共に窓を介した眼差しが生み出したものだ。ライバルに挑戦するため、タルボットは古き良き絵画的構図を選択せず、実に写真的な構図を模倣した。世界に開かれた窓、という構図を。それは地理的(フランス)にも思想的(写実主義)にもダゲールの領域に他ならない。それでもタルボットは身を引かず、強気な態度に出る。それは『自然の鉛筆』という作品集のタイトルにもはっきり表れている。『自然の鉛筆』とはつまり写真そのものであり、それは自動的かつ見るものを圧倒する技術であるべきだった。黎明期にありがちな写真に対する大げさな理念に呼応するように、被写体を瞬時に取り込むその技術は、科学の法則と錬金術の狭間で宙づりの状態になっていた。しかしタルボットにとって、それはコインの片面でしかない。もう片面は、次のイメージが明らかにしてくれる。

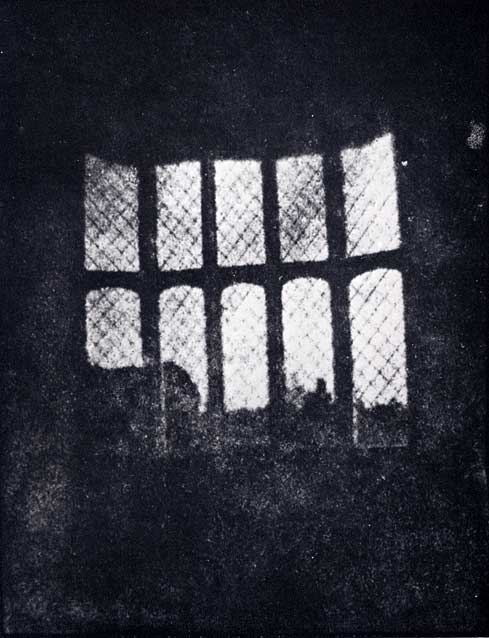

「格子窓」、1835年

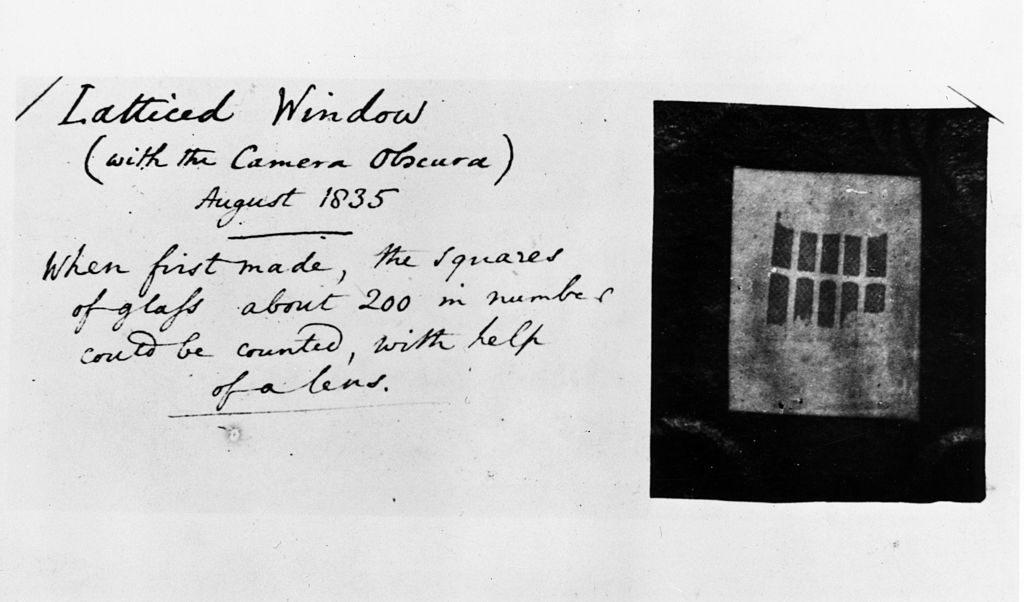

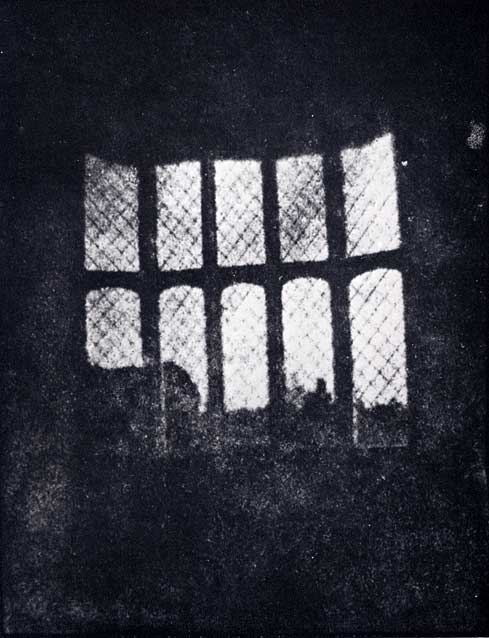

少し時間を遡ろう。1835年8月のひと月間、ウィリアム・ヘンリー・フォックス・タルボットは現存する最古の写真ネガを作り出している。その被写体も、窓だった。繋がりは明確ながらも、キャプシーヌ通りで彼が撮影したものや、同業者であるニエプスやダゲールが作り出したものとは正反対のイメージだ。それらは窓から外を撮影したものだったが、この時タルボットが撮影したのは窓そのものだった。それはコンセプチュアルかつメタ言語学的であり、写実主義を超え、極めて近代的な思想に接近している。窓は写真の最も直接的なメタファーとなったが、タルボットは窓を介するのではなく、ただ単純に窓を撮影している。彼はいわば「写真」を写真に撮ったのだ。それについて初めて言及しているのは作家その人で、ネガに添えられた簡潔なメモに(おそらく1839年に展示された際、記されたものだ)、こう書かれている。

-

Latticed Window, Henry Fox Talbot, 1835

「格子窓(カメラ・オブスクラと)―1835年8月 レンズの助けを借りたことで、出来上がった写真に、ガラスの四角は、200ほど確認できるだろう」6

このように記したタルボットは、彼の技術がいかに並外れて明晰な描写能力を持っているのか、閲覧者に知らせようとした。それだけでなく、彼らに注意深く観察するように促してもいる。この写真についてのエッセイの中で、ジェフリー・バッチェンは次のように書いている。「彼が書き残した言葉に従えば、私たちがそこに目撃するのは、見ていること、その行為だと気付かされる。そして私たちは、何度も「見ていること」を体験することになる。確かに、タルボットはイメージを見る私たちの眼前に瞬間的な別次元を現出させた(一度見た後に、それがレンズを通して見たものだと知らされる)……。タルボットにとって、このイメージの主題は、何よりもまず、それを見るという私たちの行為であり、窓やガラスを区切る格子は二の次でしかない」7

それは、もう一つの新たな事実を提供してくれるかもしれない。写真は部屋の中から外に向かうように撮影されている。タルボットは、宿泊していたレイコック・アビーの部屋にカメラを設置し、風景に向けてレンズを向けている(複数の木々の形と、別の建物を見てとることができる)。結果として、イメージはふたつの要素で構成されていることになる。そこにあるのは写真という技術によって自動的に描かれた自然でありながら、それを中心に据え、室内の暗闇をも枠内に収めたのは人間による操作に他ならない。どちらが欠けていても、このイメージは成立しない(具体的に言えば、窓そのものに意識が向けられることはない) 。写真家と閲覧者は、ともに被写体である自然を囲む室内の暗い空間を占拠する。その時彼ら(私たち)は、カメラ・オブスクラそのものの内部にいて、写真の出現のみならず、それが浮かび上がるプロセスをも目撃しているのだ。

光についても触れておこう。もう一度バッチェンの言葉を引用すれば、「タルボットのイメージは、カメラを光に直接向けることで得られたものだ」8それは、決して偶然ではない。光は写真の根本的な必要材料であり、写真という自動記述を実際に行う筆のような存在だ。ロマン派の繊細さとともに育ったタルボットは、詩人のシェリーやコールリッジ、そして画家のジョン・コンスタブルやJ・M・W・ターナーなど同世代の作家たちがそうしたように、光の底知れぬ象徴可能性に意識的だ。ターナーは、1835年から1840年というまさに同時代、絵画によって光を描こうとし、その光景に形を与えただけでなく、太陽の光が眼前を遮るかのように細部をぼやかし、目の眩むような印象を閲覧者に与えた(『湖に沈む太陽』、『岸に近づくヨット』……)。

光は室内と屋外をつなぐ。手の届かない場所にある強大な太陽から降り注いだ光は写真家のいる部屋へと到達し、レンズのガラスを通り抜け(窓を抜けたように)、感光媒体に印を残した。そのような光の透過する力を考えると、タルボットの写真における内省性は言語学的な側面だけでなく、自己の内面を顧みるというロマン派的な命題にも通じていることが分かる。

「ローエン」、1843年

彼が残した原稿、手紙、日記、そして『自然の鉛筆』などにおいて、タルボットは写真言語にまつわる真摯な考察を多く書き残しているが、上に記したような推論について、彼自身の言葉で語ってはいない。しかし、このような再解釈は、単なる偶然と片付けられない幾つもの要素によって支えられているものでもある。それは文化的な理由(タルボットは写真の性質にまつわる理論的含意を期待しすぎるあまり、それを分析し解説することについての必要性を欠いていたように見える)、偶発的な理由(論点を明確にするため、時には何を優先すべきか取捨選択する必要があった)、そして主題的な理由から写真家が明確にしなかった直観的洞察と、行間や空白から浮かび上がってくるものだ。

窓という具体的な主題について言えば、自身も写真実験に携わっていた叔母のマリー・コールに送った手紙で彼が記した助言に、その重要性を見て取ることができるだろう。「まず必要な対象は窓とその格子で、部屋の中に機材を置くこと」9タルボットによればそれこそが起点であり、この媒体によってもたらされるいくつもの探求へと続く扉を開ける前の儀式のようなプロセスだった。「写真」を撮影すること、つまり写真という行為を始めるための、だ。

さらに、写真家として活動する中で、タルボットは内側からも外側からも、かなりの数の窓を写真に残している。そのことを考えると同世代の作家たちは比較対象にならず、明暗の差による効果を観察するという技術的な観点からこの被写体が繰り返し採用されたという言説も当てはまらないだろう(もしそうであるなら、同世代の写真家たちはなぜ窓にこだわらないのか)。先に引用したものとは別に、レイコック・アビーの窓からは少なくとも5枚の写真が撮影され、今も世界各地に残されている10。

-

Latticed Window, Henry Fox Talbot, 1835 (positive)

1943年、フランスでの旅の間も、タルボットはその誘惑から逃れられずにいた。パリに向かう道中、彼はルーアンに立ち寄り、オテル・ラングレテーレの部屋から、船が行き来するセーヌ川の風景を撮影している11。その数年前J・M・W・ターナーが同じ風景を複数のキャンバスに残していることを考えても、きっと風光明媚な土地だったのだろう。タルボットは母親へ宛てた手紙にこう書いている。「窓の向こうには、新しい吊り橋が川にかかっている。ここは活気に満ちていて、商いも繁盛しているようだ。朝早くから夜露に濡れる頃まで、荷車や馬車が行き交い、船には常に貨物が運び込まれたり運び出されたりしている。船着場が巨大な樽で埋め尽くされたと思えば、一時間後には全て消えている」12そこで撮影された写真には、川に浮かぶたくさんの船、窓のよろい戸や飾り付きの柵だけでなく、ホテルの豪奢なカーテンも写っている。タルボットは、それを完全に開け放ってはおらず、閲覧者の視線を部屋と外の世界との間に存在するそのカーテンにも導く。多くの研究者は、ここに「フォトグラム13…もしくは人間の意識」14を見出し、写真が現実にかぶせるヴェールの存在をほのめかす。その存在によって、写真はイメージとなるのだ。

-

Sun Setting Over a Lake, Joseph Mallord William Turner, 184

注釈

1. 1843年6月7日、タルボットから妻コンスタンスへの手紙より。

2. 『自然の鉛筆』は、1844年6月から1846年4月にかけて、6巻に分けて出版された。

3. 『自然の鉛筆』はロンドンを拠点にするロングマン・ブラウン・グリーン&ロングマン出版より刊行、部数は号により変動し、第1巻は286部、最終巻は89部が発行された。

4. 1843年5月22日付、タルボットから母親への手紙にはこう記されている:「通りが交わる角に建っています。眺めの良さから選びました。居間が円形なのです」

5. William Henry Fox Talbot, The Pencil of Nature, Longman, Brown, Green and Longmans, London 1844-46, vol. I, p. 18.

6. このメモとネガはロンドン科学博物館に所蔵されている(カタログ#1937-361)

7. Geoffrey Batchen, A Philosophical Window, in ʻHistory of Photography’, Vol. 26, Issue 2 (Summer 2002), p. 102. このエッセイからの引用の多くは、 イタリア語版のRoberto Signorini, Alle origini del fotografico. Lettura di The Pencil of Nature (1844-46) di William Henry Fox Talbot, CLUEB, Bologna 2007に収録されている。本書の章の一つ (6.5.3. L’immagine simbolica, pp. 274-280) cは、タルボットの写真における窓という被写体の歴史的、理論的そして哲学的なあり方についての考察を含む。

8. Ibid, p. 108.

9. 1839年8月9日、メアリー・ルーシー・コールへの手紙より

10. ロンドン科学博物館にタルボットの原稿とともに収蔵されているものに加え、以下の機関に収蔵されている:英国王立写真協会(イギリス、バース)、タルボット美術館(イギリス、レイコック)、ベンスサン写真美術館(南アフリカ、ヨハネスブルグ)、メトロポリタン美術館(ニューヨーク)、個人コレクション。横浜美術館には、のちにハロルド・ホワイトによって塩化銀紙に印刷した2枚のプリントが収蔵されている。

11. このイメージについての詳細な研究は次を参照。Anne McCauley, Talbot’s Rouen Window. Romanticism, Naturphilosophie and the invention of photography, in ʻHistory of Photography’, Vol. 26, Issue 2 (Summer 2002), pp. 124-131.

12. 1843年5月15日付、タルボットから母親宛の手紙より

13. カメラを用いず、感光紙の上に直接物を置区などして露光し(光源と感光媒体の間に物を置くことで)像を得る技法。

14. Carol McCusker, First Photographs. William Henry Fox Talbot and the Birth of Photography, powerHouse Books, New York 2002, p. 20.

ランチェスコ・ザノット/Francesco Zanot

写真評論家、キュレーター。写真を専門に数多くの展示や執筆を手がけ、これまでにマーク・コーエン、グイド・グイディ、オリボ・バルビエリ、ルイジ・ギッリ、ホンマタカシ、リンダ・フレグニ・ナグラー、フランシスコ・ジョディス、ボリス・ミハイロフらの作品集に寄稿。主な出版物に『The Many Lives of Erik Kessels』(2017年、エリック・ケッセルス共著)、『Ping Pong Conversations』(2013年、アレック・ソス共著)。芸術学校IGCO/NABA(ミラノ)フォトグラフィー修士課程のディレクターを務めるほか、コロンビア大学(ニューヨーク)、ローザンヌ州立美術学校、ヴェネツィア建築大学など、様々な学術機関で講義、講演を行なう。2017年、プラダ財団がミラノに開設した「Fondazione Prada Osservatorio」では、オープニング・エキシビション「Give Me Yesterday」のキュレーションを担当。