11 Sep 2025

- Keywords

- Architecture

- Essays

- History

- Japan

古今東西の建築を見て回った建築史家の藤森照信氏が、日本全国の歴史的建築から、よりすぐりの魅力をもった「窓」を1件ずつ紹介するシリーズ企画。11回目に取り上げるのは、長崎県雲仙市の重要伝統的建造物群保存地区「神代小路」にある旧鍋島家住宅のガラス戸とガラス入り障子です。明治半ばに建てられた書院造の御座敷の廊下では、外側と内側のそれぞれにガラスの建具が使われています。日本の伝統的住宅は西洋化を受け入れませんでしたが、ガラスという近代化だけはすんなりと取り入れたのでした。

長い歴史を持ち、そこから生まれた伝統的建築を誇る国が、海外からの新しい形式をどう受け容れるかについて、関心を持ち続けてきた。例えば、イギリスがイタリアからのルネサンス様式と初めて対面した16世紀にどう振る舞ったか。そのままでは受け容れ難かったらしく、伝統のゴシック様式と折衷した新しい様式を工夫してまず受け止め、次にやっと本格的ルネサンスを実現している。

イタリアもイギリスも同じヨーロッパだから折衷可能だったと考えたこともあるが、インドと中国の事情を知って、考えを改めた。インドにイギリスが入ってきた時、各地を治めるマハラジャはどうしたか。イギリスと同じように折衷して、伝統と新来を融合した。中国も、民族資本家たちは新来の洋館と伝統を混ぜることでやり過ごしている。

一方、日本はどうだったのか。明治の初期、この問題が生じた時、明治の指導者たちは洋館と和館を混ぜたりせず、江戸時代の大名屋敷の流れを汲む立派な書院造の脇に小さな洋館をつくり、外国人や賓客を迎え、洋風料理を提供して、和と洋の裂け目を跨いで越えた。和と洋の折衷の代わりに、和と洋の並置で、明治という文明の衝突の時代を辛くも乗りきっている。

なぜ日本だけが折衷の道を選ばなかったのか。洋と和の溝があまりに広く深く、橋を架けようがなかったからではないか。靴を脱ぐか否かの違いがまず思い浮かぶが、インドも中国も土足だからヨーロッパの建築をたやすく受け容れることができた。

もう一つ、窓の一件も忘れるわけにいかない。インドも中国も煉瓦による壁のつくりが一般的だから、厚い壁の一部に穴を開けた窓というつくりが伝統的にあった。しかし日本は、柱を立て並べて、その間に古くは蔀、以後は、板戸(舞良戸、遣戸)や障子や雨戸をはめて風雨を凌いできた。壁というものが無いつくりの建築が、閉じた面に一部だけ開く窓の形式を取り込むことは不可能である。実際、近代の日本でそのような無謀な試みをした者はいない。

しかし、ヨーロッパや中国やインドでいう窓の形式は無理としても、柱しかない日本の伝統的建築にガラス戸を取り入れたい、という欲求は、明治の初期に多くの日本人がガラスという魔法の薄板の存在を知った時から、強く熱く湧き上がる。冬の寒い日でも、朝になったら室内を明るくしたいし、夏の強風と雨の時でも、昼間は外の景色を眺めていたいし、明るい室内で食卓を囲んだり、本を読んだり文を書いたり、したい。

私は江戸時代につくられた茅葺民家で小学2年生まで過ごしているが、家にはガラス戸というものはなく、普通に使う部屋は雨戸と障子だけ。座敷と呼ばれる来客用の部屋だけに、雨戸に加えガラス入り障子が入っていた。このガラス入り障子は、大正7(1918)年に村で最初のガラスとして入り、近隣の村からも見学に来た、と伝わる。

ガラスの国産化は大きく遅れ、明治42(1909)年、三菱系の旭硝子(現AGC)が成功して世に送り出し、以後、全国各地の各層の住宅に広がっている。各地の各層の住宅に光を差し込んだ国産ガラスは、しかし、当然のようにヨーロッパのような窓の形式は採っていない。雨戸、舞良戸、障子のように立ち並ぶ柱と組みで可能な形式を工夫している。

柱と組みで可能な形式の特徴は二つ。まず引き戸形式であること。二つ目は薄いこと。引き戸も薄さも外国の窓には求められない性能であり、日本の指物師は、伝統で鍛えられた腕をふるって、“ガラス戸”と“ガラス入り障子”という二つのつくりを発明した。

引き戸形式のガラス戸は、幕末の長崎出島のカピタン部屋の壁の上半分にはまっていたことが川原慶賀の絵から判明するが、カピタン部屋が出島の外に影響を与えたとは思えない。明治2(1869)年、ヨコハマの床屋が、店の道側の前面にガラス戸をはめ、この情報が全国に広まった可能性が高い。以後、全国の伝統的住宅の外側、正確には雨戸のすぐ内側にはまってゆく。こうして一般化する全面的なガラス戸は、世界的には極めて稀なつくりと言わなければならない。なぜなら、温室を除き、建築の外回りを全面的にガラスで包むような建築は、まだ世界には出現していないからだ。ガラスで包まれた建築は、20世紀のモダニスト、例えばミース・ファン・デル・ローエやル・コルビュジエの登場まで待たなければならない。

-

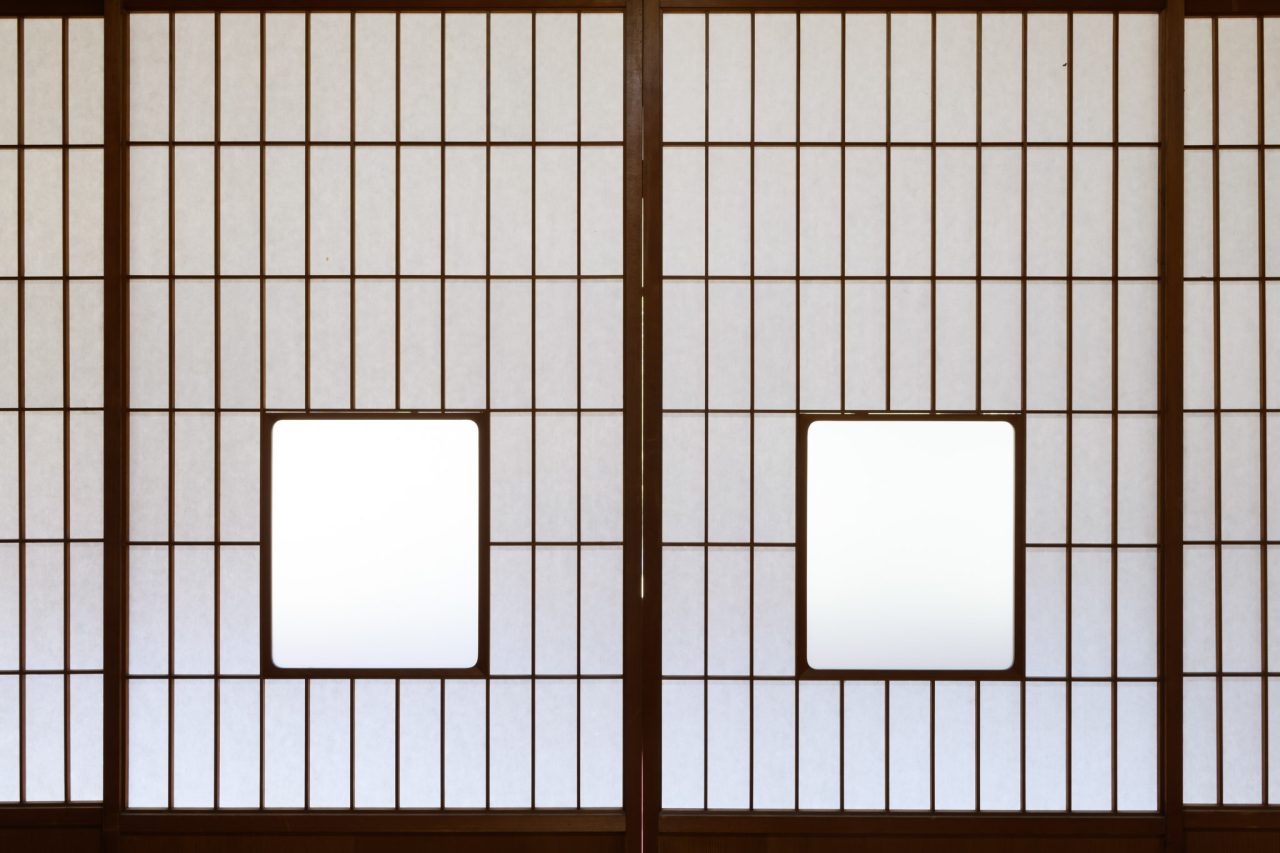

庭に面した御座敷の縁

ガラス入り障子の起源はどうか。私の見聞によれば、金沢の成巽閣が最古の例ではないか。時は幕末、藩主の母親の御殿としてつくられた建物で、座敷の庭側の廊下の障子にはめられている。この情報が伝わったわけではないだろうが、それまでの伝統建築の大きな欠点であった暗さを払ってくれる魔法の板としての一枚のガラスは、幕末から明治初期にかけ日本の社会に認知され、ガラス入り障子という一番簡単なやり方で広がり、さらに明治42年のガラス国産化成功を機に、大正期を通して一気に全国化した。

150年ほど前、ヨーロッパとの文明の衝突と交流の結果起こった様々な現象を、近代化と西洋化に性格を分けて考える必要がある。明治政府のスローガンに即するなら、「殖産興業」と「富国強兵」は前者の、「文明開化」は後者のスローガンとなる。もちろん近代化と西洋化は一体となって進行したのだが、こと日々の暮らしを容れる器としての住宅というビルディングタイプは、強い保守性を特徴とする。その結果、先に述べたように日本の伝統的住宅は、西洋化・近代化の過程で和洋並置という形でしか異質な洋館を受け容れなかったが、ことガラスに関しては、ガラス戸とガラス入り障子という形で、ほぼすべての伝統的住宅が受け容れている。

洋館という西洋化はごく一部に限り、ガラスという近代化は例外なく進む、そういう上手な使い分けを近代の日本はした。

ガラス戸とガラス入り障子は、各地の近代になってつくられた伝統的住宅を訪れれば、たくさん見ることができるが、伝統的な大名屋敷の形式である大型の書院造にガラスが取り込まれている例として、明治23(1890)年につくられた、神代鍋島家の御座敷を取り上げてみよう。

大名鍋島家の本居は佐賀県だが、隣り合う長崎県の神代の地に、複雑な歴史的事情によって飛び地を所領し、神代鍋島氏は他藩の領地の中で16代にわたって小さな城と城下町を運営してきた。有明海にのぞむ小山の上の城跡、江戸時代の水路や石垣や屋敷、そうした江戸の城下町の面影をよく残しながら、しかし、その全体はあまりに小さく、私の目には“隠れ城下町”のごとく映った。その“城下町ランド”のごとき地区のかつて殿様が暮らした御殿の跡に、今は明治半ばに新築された御座敷があり、廊下の外側にはガラス戸が、内側にはガラス入り障子がはめられている。

まずガラス戸から見てみよう。四角に桟を通した単純な形ではなく、下端は板をはめて破損を防ぎ、上方は単純なグリッドではなく、中央・上部・左右に大・中・小のガラスが入るよう桟を割り付け、高価な輸入ガラスを上手に無駄なく割り付けている。そのガラスも、中央の大は透明、左右と上は型ガラスと使い分け、型ガラスは、確か“ゼラチンガラス”とガラス屋さんから昔、聞いたことがある。溶けたゼラチンの上に溶けたガラスを流し、ゼラチンが固まる過程で生まれる結晶の紋様だから一つとして同じものはないという。

-

御座敷の縁にあるガラスの詳細

ガラス入り障子はさすが元大名の書院造で、幅が大きく、一枚で一間の幅。そこに3枚のガラスがはまり、ガラスの縁は磨りガラス化されている。元殿様も迎えられた客も、江戸時代と何も変わらない書院造に座し、雨の日も風の日も、2種類のガラス越しに昔ながらの庭を眺めることができた。

旧鍋島家住宅

設計者:不詳

所在地:長崎県雲仙市国見町神代丙103 番地1

鶴亀城址の東側に位置する重要伝統的建造物群保存地区の武家屋敷群、神代小路の中にある佐賀藩神代領主の住宅。江戸末期から昭和初期にかけて建てられた、主屋、御座敷、隠居棟、土蔵、長屋門の5 棟が国の重要文化財に指定されている。武家屋敷の構えを見せながら、複数の棟が池を囲む構成は特徴的。大正7年に整備された枯山水庭園とともに見学が可能となっている。

藤森照信/Terunobu Fujimori

1946年、長野県生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京大学生産技術研究所教授、工学院大学教授を経て、現在は、東京大学名誉教授、工学院大学特任教授、江戸東京博物館館長。45歳より設計を始め今に至る。近著に『磯崎新と藤森照信の茶席建築談義』(六耀社)、『近代日本の洋風建築 開化篇・栄華篇』(筑摩書房)等、建築史・建築探偵・建築設計活動関係の著書多数。近作に〈草屋根〉〈銅屋根〉(近江八幡市、たねや総合販売場・本社屋)等、史料館・美術館・住宅・茶室など建築作品多数。