24 Apr 2025

- Keywords

- Architecture

- Brazil

- Columns

- Essays

1970年代、建築家・エドゥアルド・ロンゴは《ボール・ハウス》と呼ばれる球状の住宅をセルフビルドによってつくりあげた。第2回では、現在も家族とともにそのユニークな自邸で暮らす建築家を訪問した著者が、そこに穿たれた多様な「孔」をキーワードに、空間とその底に流れるブラジルらしさを読み解く。

軽さをもとめた建築家

エドゥアルド・ロンゴ(Eduardo Longo、1942-)は「コーヒー王」の異名をもつブラジル最大のコーヒー生産者の祖父母のもとで裕福に育った。「球」に没頭できたのはこうした経済的基盤があったからというのは本人も認めるところである1。ブラジリア生誕の年である1960年にマッケンジー長老大学の建築学科に入学。在学中に親戚の住宅(Casa do Mar Casado、Guarujá、São Paulo、1964)を設計し、高い評価を受ける2。この住宅は、当時大学で教えられていた合理主義的な建築とは方向性の異なる、彫刻的なデザインを特徴としたものであったが、それがかえって美術界の大物ピエトロ・マリア・バルディ(Pietro Maria Bardi、1900-1999)の目に留まり、名声を得ることになった3。

大学卒業後、ロンゴは多くの裕福なクライアントを抱え順調に仕事を進めていたが、ある日突然、設計依頼を請けるのを止め事務所を閉めてしまう。それは、彼が得意としていた彫刻的で重厚な建築を設計することに意味を見出せなくなったからであった。それに代わって、自動車産業や航空産業から着想を得た軽量な物体に取り組み、可能な限り合理的な「軽い」建築を目指すことが彼の新しい目標となる4。彼を合理主義へと回帰せしめた背景には、アーキグラムなど同世代のカウンターカルチャーの動きやバックミンスター・フラーの存在、そしてドラッグの影響があったというが、なかでも日本のメタボリズムから受けた影響は大きかったとロンゴは語る。床面積を解放してよりコンパクトにすること、機能に必要な容積をより少なくすること、占有する空間をより小さくすることが彼の中心的なアイデアであった5。これらが一つの形となって結実したものが《ボール・ハウス(Casa Bola Peruíbe/Amauri、São Paulo、1970-1979)》である。

ボール・ハウス・クロニクル

ボール・ハウスとは、レム・コールハースに「過去10年で最も強烈な建築体験だった」と言わしめた建築であるが、その面白さは特徴的な形状にとどまらない6。時代の趨勢やロンゴ自身の人生の進展、そして精神面の変化に応じて何度もその形状や利用方法を展開させてきたことがこの建築のもつ重要な側面である。まずはその変遷を確認しておこう。そもそも、現在《ボール・ハウス》と呼ばれているこの建築であるが、実は最初、球は付いていなかった。1969年にアトリエを兼ねた住宅を建てるため、サンパウロ随一の住宅街の端のエリアに2つの通りに面する比較的小さな土地を手に入れたロンゴは、その土地を斜めに分割し、一対の対面する塔を設計した。1970年代初頭は「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度経済成長の時代であり、この住宅の周囲にも新しいオフィスビルが驚異的なスピードで建っていった。独身生活を送っていたロンゴはこの家を開放し、好景気に沸くさまざまな業界の友人たちを夜ごと招き入れていた。当時、彼は社交界の有名人だったのである7。

しかし、変化の時代が訪れる。当時頻繁に出入りしていたサークルでドラッグとの付き合いを深めたロンゴは、カウンターカルチャーの衝動に駆り立てられ、自己内省をもとめるようになる。彼はアトリエの屋上に小さなテラスをつくり、そこで日光浴をしたり、一服したり、新しいビルが次々と建設されていく街を眺めたりしていた8。この内省は、彼に建築と消費との関係に疑問を抱かせ、建築家としてのあり方を考え直させるにいたる。その結果、ロンゴは新築の依頼をすべて断って、改修の仕事だけを引き受けるようになった。それも、建築面積を減らし、機能を上部に集中させて地上には柱と玄関だけを残すことを条件としたのである。私有地は2階以上から始まるべきであり、地上は壁や塀に制限されることのない、誰もが通り抜けられる開かれた場所であるべきと語っている9。しかし、こうした条件に納得するクライアントはほとんどおらず、ロンゴは自邸の改造に心血を注いだ。彼はこの住宅の1階部分の壁をほとんど壊し、2つの通りに面した門を取り除いた。残った壁にはサイケデリックな絵を描き、家全体を緑色に塗り替えた。この改造によって彼の自邸の1階は誰でも昼夜問わず通り抜けることのできるパサージュへ生まれ変わったのである。

そうしたなか、壁を破壊しているときにこの通りを訪ねてきた1人の女性とロンゴは恋に落ち、やがて子どもを授かる。1階のない家は家族で暮らすには不十分であったため一時的に居を移し、この住宅の新たな可能性を模索した。同じ時期にサンパウロ郊外を訪れ、樹を眺めていたロンゴは、樹木の樹冠のように、すでにある建築の上に軽量の球体を置くだけであれば土地を傷つけることなく、合理的に都市の地面を解放することができるということに気づく10。このアイデアは即座に自邸へと適用され、1974年から1979年まで6年をかけたセルフビルドによって2つの塔の上に球が建設されたのであった。住宅の機能はすべて球に内蔵され、夫婦と2人の子どもはその中で暮らした。2階部分は設計事務所のアトリエとして利用し、1階のパサージュに面した空間では飲食店などを営業し、通りとのつながりを強化したのである。

現在までのあいだに《ボール・ハウス》はさらなる変化を遂げる。サンパウロの治安の悪化やコミュニティの変容にともない、15年ものあいだ開いていた1階のパサージュは閉じられ、新たに設けられた外壁によって再びリビングに戻された。巨大なハーフミラーガラスで構成された壁の内側からは通りを人びとが行きかう様子をとても近くに感じることができる。現在、このリビングと2階の一部につくられた寝室は彼の妻が使っており、ロンゴは2階のアトリエと球で生活している。今後は自身の拠点を下に移し、球を博物館として一般に開放しようと計画しているそうだ。このように、この住宅は50年のあいだに幾度となくその空間を変化させてきたし、これからも変わっていくだろう。既存の建物に球という独立した建築空間が付加されたことによって生まれた空間の余剰が時機に応じた変化を可能にしたのである。球を既存の建物に介入させず、独立した空間として付加することが重要だったと彼は言う。切り離された空間であることがこの建築が柔軟に変化し続けるための条件だったのだ。

快適さと少しのユーモアを

私たちが《ボール・ハウス》を訪れたのはある秋の日の午後であった。胸を高鳴らせながらチャイムを鳴らすと、ロンゴは「君たちが写真を撮っているのを2階からずっと見ていたよ」とユーモアを交えながら出迎えてくれた。まずは球を見るだろうと促され、案内してもらいながら球の内部を探索する。直径8メートルの球の内部はほぼ左右対称であり、中央に設けられた階段によって半層ずつ上がるスキップフロアで構成されている。さまざまな場所から射し込む光が、白く塗装された空間中に拡散していた。ふんわりと明るく、どこからともなく柔らかな風が吹き込んでくる優しい空間だというのが最初の印象であった。軽やかに流れるボサノヴァが私たちの訪問を歓迎してくれていた。球の建築と聞いて想像するのは身体を驚かすような奇抜な空間か、あるいはジオデシック・ドームやニュートン記念堂のような抽象的な空間かもしれない。しかし、この住居に感じたのはそうしたものとは異なる自然な居心地の良さであった。彼にそのことを伝えると、「それこそが私が追究したことだよ」と嬉しそうに答えてくれた。

《ボール・ハウス》では機能や構造の合理性と快適性を両立させるためにさまざまな工夫と仕掛けがなされている。金属のチューブを緯度と経度のように組み立てて球状のフレームをつくり、それをフェロセメントで覆うと、表面がわずか2センチメートルの極めて薄いシェルができあがる11。これが軽い球の骨格となるのだ。そして、その内部に最大でとることのできる135平方メートルの空間を、リビングルーム、ダイニングルーム、キッチン、3つの寝室、3つの浴室と1つのシャワールーム、サービスルーム、メイドの寝室、そしてそれらをつなぐ廊下と階段に区分した。左右対称を原則としたプランニングは合理的であり、球という限られた空間が最大限有効に利用されている。球の内部に既製品は一切なく、すべての家具や水回り、家電までもが球内部の変則的な形に合わせてデザインされ、手作業でつくられている。冷蔵庫までもが手づくりであり、その排熱を利用した洗濯物乾燥のシステムには驚かされた。

扉や窓などの開口部も当然手仕事によるものだ。球の上半分は1室の広々としたリビングになっており、南北に大きな窓が開けられている。球の上部に設けられた窓は球体に沿って斜めに嵌め込まれており、手動で開け放つことができる。上空に向かって視界が抜けるとても気持ちの良い窓であるが、急に雨が降りだすと大変なことになるそうで、それが球状建築における悩みの種だと言って笑っていた。部屋のあちこちに設置された照明器具やテーブルなどの小さな什器にも目が奪われる。それらのキャラクターのような造形は非常にユーモラスであり、そしてそのスイッチや反射板など、細部にいたる工夫がこの住宅に生命を与えているように感じた。冷蔵庫のような大きなシステムから上記のような小さな工夫にいたるまで、「ハイテクだろ」と楽しそうに紹介してくれた。

その言葉を聞いて、彼の建築の根本にあるのがユーモアであることに気づく。快適性を実現するための合理的でハンズオンなデザインに常に並存している遊びの感覚。それこそが《ボール・ハウス》の魅力であり、創造/想像の源泉なのだと感じる。それは同時代のカウンターカルチャーの建築家たちがもつ皮肉交じりのテイストとは異なるものだ。このような合理性とユーモアが並存する感覚がエドゥアルド・ロンゴという建築家がもつブラジリダーヂ(brasilidade、ブラジルらしさの意)なのだろう。

孔の開いた球

ロンゴが球の住居を設計する際に理想とした大きさは直径10メートルであったが、ここの場合は敷地の条件が許さず直径8メートルの球となったため、すべての空間が少し小さなスケールで設計されている12。そのように手狭な空間でありながらも窮屈さを感じさせず、快適でいられるのはなぜだろうか。

それは、無数に穿たれたさまざまな「孔」のおかげであるといえるだろう。「孔」の1つは球の表面上に開けられた複数の窓と扉だ。これらが風や光、音を取り込み、内外の空気を入れ替えることで球の内部の環境は正常に保たれており、また窓と扉の多さによる外部環境への接触のしやすさが球という内向的な空間がもつ閉塞感を減少させている。もう1つは球内部の壁や床に開いた大小の穴である。これらは空気の循環を良くするだけでなく、穴を介して上下左右に隣接する空間を透けて見せることで、室内における空間認知に広がりを与えている。そして、いたるところに設置されている円形の鏡。実際に穴が開いているわけではないものの、壁面に異なる空間の情景がうつしだされることで上記の穴に類似した視覚効果を生みだし、そのことが快適な空間体験につながっている。これもロンゴ流の「合理的なユーモア」であるといえる。

興味深いのは、この球体が多数の孔とそれらを結んでできる経路によって穿たれた多孔質な立体であるということだ。それらの孔や経路を通って光や音、風や熱、そして人が軽やかにその内部を通り抜けることのできる「孔の開いた球」という身体的イメージ。これは求心的で内省的、内外の隔たりをもつといった一般的な球状の空間のイメージとは異なるものである。球の周辺に目を向けると、球内部から下の建築に降りるための複数のタラップやらせん状のすべり台など、球の曲面と既存建築の斜面のあいだの隙間を上手く利用することで、2つの建築を結ぶ移動経路が計画されていることがわかる。そして、そうした隙間が上述のような「孔の開いた球」という身体的イメージを外側へ接続-拡張し、球をより開かれたものとして感じさせるのである。

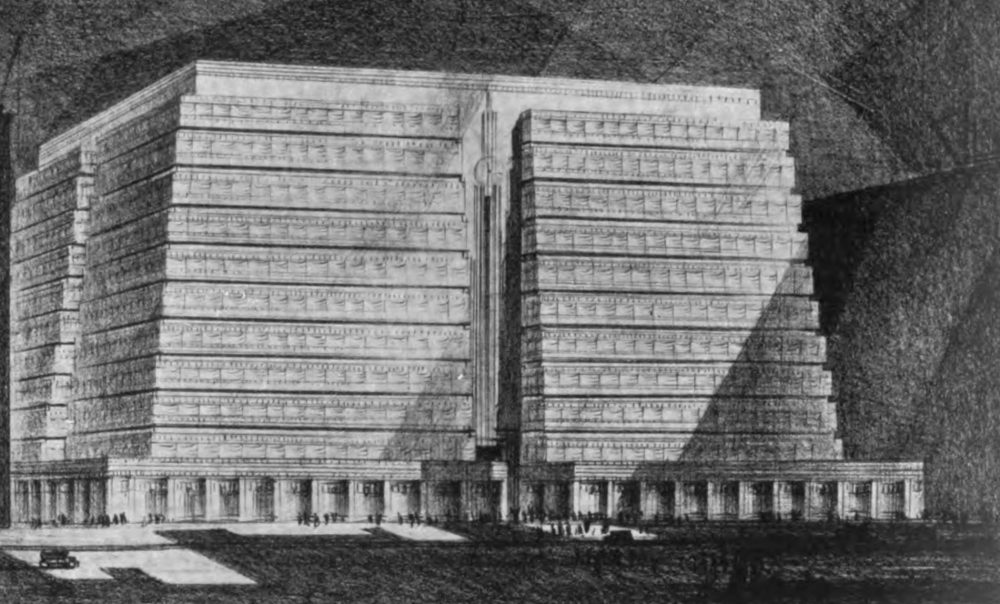

一般的に、平面で形成された建築物に付加される球は必ず元の建築とのあいだに隙間を生みだす。そうした隙間はスクエアな都市空間における孔となり、視線や風、音、あるいは植物や動物の通り道になるだろう。そして、それは都市の環境や風景に小さいながらも豊かな変化をもたらすのだ。かつて彼が構想したような何十個もの球が並ぶ高層建築の実現は難しいかもしれない13。しかしながら、持続可能な再生を目指す今日の都市において、「軽い球」を付加するというアイデアはとても魅力的なのではないだろうか。私たちは、ロンゴに別れを告げながら、彼の描く翼の生えた球が都市の上空を無数に浮遊し、それぞれどこかの建物の上に着陸していく、そんなユーモラスな情景をサンパウロの空に視た14。きっとピンガを飲みすぎたせいだろう。

注釈

1:本稿における記述内容は、特に言及しない限り、私たちが2024年9月1日に実施したロンゴへのインタビューを参照元とする。

2:Fernando Serapião, Sobre bolas e outros projetos Eduardo Longo arquiteto, Paralaxe, São Paulo, p.27

3:ピエトロ・マリア・バルディはイタリア人の作家、キュレーター、コレクターであり、ブラジルに移住後サンパウロ美術館の創設館長を務めた。リナ・ボ・バルディの夫である。

4:Eduardo Longo, Arquitectura-G, “A lifelong experiment”, Apartamento Magazine; issue 10, Autumn/Winter 2012-13, p.179

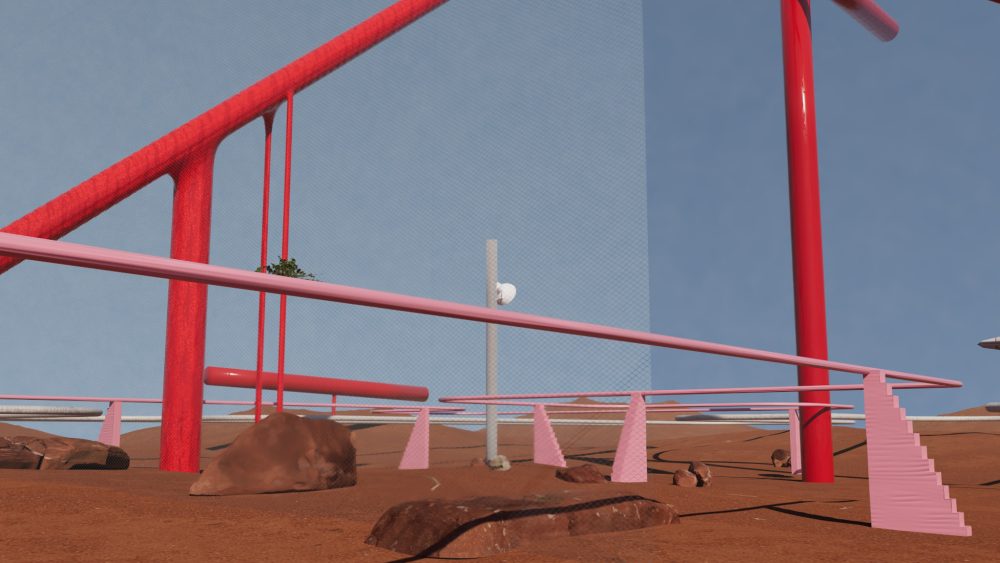

5:ロンゴのウェブサイト(https://eduardolongo.com/)には、実作に加えて、球に関するアイデアのドローイングやCGが数多く掲載されている。《ボール・ハウス》に関しても、このサイトに掲載された図面と写真からその変遷を確認することができる。

6:Rem Koolhaas, Gabriel Kogan, Ensaios Fragmentados, 13 February 2012 (http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2012/02/rem-koolhaas-visita-casa-bola-de.html)

7:前掲注2、p.74。

8:前掲注2、p.79。

9:前掲注4、p.180。

10:前掲注9。

11:ジオデシック・ドームと同様、三角形の格子によって球のフレームをつくる方法も検討されたが、施工の難易度と人間の利用における有効な空間区分を考慮した結果、緯度経度によるフレームが採用された。フェロセメントは強化モルタルまたは石膏を細い鋼棒の骨組みの上に塗布する施工方法であり、船の船体、シェルルーフ、貯水槽など比較的薄い構造物の施工に使用される。

12:ロンゴはのちに直径10メートルのボール・ハウス(Casa Bola Rua Gália、São Paulo、1980)を実現している。

13:Eduardo Longo, Edifícios LHS estudos (https://eduardolongo.com/lhs.htm)

14:Eduardo Longo, Bolas Voadoras (https://eduardolongo.com/bolas-voadoras.htm)

小南弘季/Hiroki Kominami

都市史研究。1991年兵庫県伊丹市生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻を修了後、2020年より東京大学生産技術研究所勤務。「江戸東京の神社に関する都市建築史研究」によって博士(工学)を取得。現在は低密度居住地域の社会空間史研究、ブラジル近現代建築研究に従事。共訳書にハリー・F・マルグレイブ『EXPERIENCE:生命科学が変える建築のデザイン』(鹿島出版会、2024)、共著書に『新・私たちのデザイン3 高さのデザイン:空間の豊かさに向き合う』(京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2025)がある。

辻優史/Masafumi Tsuji

写真家。1993年神奈川県横浜市生まれ。ドイツ在住。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科を卒業後、映像の習作として始めた写真を主軸に、本や空間を使った実験的なプレゼンテーション、建築家やデザイナーとのコラボレーション、展覧会やポップアップスペースのデザインなど、作家としてさまざまな活動を行う。おもな出版物に『Language: The documentation of WOTA office project / mtka』(mtka、2023)、『Everything is Repeating』(杉崎広空、2023)、『SM (smoke)』(w/、2024)などがある。

https://www.masafumitsuji.jp/

本記事は、窓研究所2022年度研究助成に関連していますが、研究成果とは内容・主旨が異なります。