24 Apr 2025

- Keywords

- Architecture

- Brazil

- Columns

- Essays

1960年代ブラジルに巻き起こり、分野を横断して展開した文化運動「トロピカーリア」。本連載では、現地を訪れた研究者および写真家が、その重層的な思想を手がかりに、5名のブラジル人建築家たちの知られざる「窓」の世界を紐解いていく。初回ではそのイントロダクションとして、各建築家の紹介ともにブラジル近現代建築の歩みを概観する。

2024年の秋に同世代の仲間とともにブラジルを訪ねた。ありがたいことに渡航費は窓研究所の研究助成金によって賄わせてもらった。研究会のメンバーは建築家の寺田慎平と杉崎広空、建築史家の印牧岳彦と杉山結子、写真家の辻優史、そして私。研究のテーマは、1960年代の軍政下のブラジルにおいて沸き起こり、同国の社会に少なからざる影響を与えた「トロピカーリア」と呼ばれる文化運動と同時代のブラジル建築との関係を探るというものである。「トロピカーリア」は現代美術、映画、演劇、そして音楽といった多分野にまたがって同時代的に起こった運動であり、その呼び名は、ブラジル現代美術において新具体主義を牽引したエリオ・オイチシカ(Hélio Oiticica、1937–1980)によるインスタレーション《トロピカーリア》(1967)と、そこから名をとった、カエターノ・ヴェローゾ(Caetano Veloso、1942–)とジルベルト・ジル(Gilberto Gil、1942–)を中心とした音楽グループによるコンセプト・アルバム『トロピカリア』(1968)に由来している。彼らは近代化するブラジル社会や当時の軍政が内包する矛盾をそれぞれの表現をもって明らかにし、大衆に問いかけ、意識させた。そして、それらの表現を厳しく取り締まる軍事政権に対して正面から立ち向かった結果、逮捕されたり亡命を余儀なくされたりすることもあった。

彼らの思想や表現の根拠となったのは、1920年代のブラジル・モダニズム期に詩人オズワルド・ヂ・アンドラーヂ(Oswald de Andrade、1890–1954)が提唱した「食人宣言」(1928)である。これは、他者を喰らって自らの血肉にするといった先住民族の習俗になぞらい、西洋文化をただ模倣して受け入れたり、自国の文化と対立させたりするのではなく、消化吸収して新たなものを生みだそうという態度の表明であった。この食人思想に影響を受けたヴェローゾやジルは、当時イギリスとアメリカで流行していたロック・ミュージックをブラジルのボサノヴァや伝統音楽に組み込むことでまったく新しい音楽を生みだすことになる。また、富と貧困、近代と未開、福祉と暴力など、一見互いに矛盾するものが並存している状態こそがブラジルという国の本質であると考えたトロピカリスタたちは、その並存のありようを身体や寓喩を用いた表現を通して、大衆に問いかけたのであった。

調査を進めていくうちに、トロピカーリア・ムーブメントと建築家とのあいだには(後述のリナ・ボ・バルディを除いて)直接的な関わりが少ないということがわかっていった。そこで私たちは、上記のようなトロピカーリアの思想を補助線としながら、その時期を問わずブラジル近現代建築を再考することで、それらをより広い意味での「トロピカーリア建築」として位置づけ、その現代的意味あるいは日本で紹介する意味を考えようとしている。建築における熱帯性とは何なのか? 寓喩性とは? 遊戯性とは? ブラジル人建築家たちは何を喰らったのか?など、さまざまな疑問をもって現地調査に臨んだ。2週間のブラジル滞在において私たちは多くのブラジル建築を見て回り、そして同時に多くの興味深い窓に出会う。そこで本連載では、今回の調査のなかで発見したものの、研究の本流からはあふれ出てしまうブラジル建築の窓のありようを全5回のリレー形式で紹介する。その導入として初回の本稿では、とても豊かな文化をもつにもかかわらず、距離の遠さゆえにこれまで日本であまり知られてこなかったブラジル建築についての簡単な紹介を行いたい。

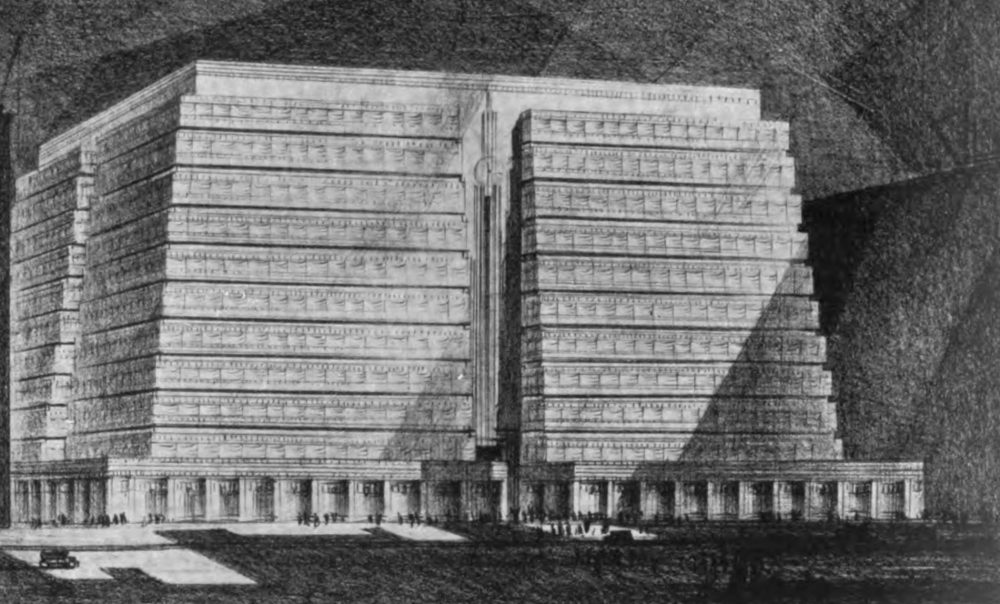

ブラジルは1500年にポルトガルに「発見」されて以来、宗主国であるポルトガルの建築様式の影響を受けてきた。また、1822年に独立して以降は多くの建築家の留学先であったフランスの影響を強く受けるようにもなる。そして、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパにおいて近代建築運動が起こると、グレゴリー・ワルチャフチク(Gregori Warchavchik、1896–1972)やルシオ・コスタ(Lúcio Costa、1902–1998)を筆頭に、ヨーロッパで近代建築の薫陶を受けた建築家たちが近代建築をブラジルに持ち込んでくる。その影響を強く受けながらも、ブラジル独自の近代建築のスタイルを生みだしたのがオスカー・ニーマイヤー(Oscar Niemeyer、1907–2012)であった。1943年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された「Brazil Builds」展によって、ブラジルの近代建築は世界に知られることになる。さらに、コスタが都市計画を行い、ニーマイヤーが建築をデザインしたブラジルの新首都ブラジリアが1960年に完成を迎え、ブラジルにおける近代建築運動は最高潮に到達したといえるが、同時に人間のスケールを超えたモニュメンタルな建築に対する批判的論調も目立ち始める。

コスタやニーマイヤー、あるいは都市計画家としてリオデジャネイロの再開発にも携わったアフォンソ・レイディ(Affonso Reidy、1909–1964)らは、その活動の中心であるリオデジャネイロに由来してカリオカ派(Escola Carioca、カリオカはリオっ子の意)と呼ばれていた。その一方で、20世紀以降コーヒー豆の集積地として急成長し、産業と金融が集中した結果、ブラジル最大の都市へと発展していったサンパウロでは、パウリスタ派(Escola Paulista、パウリスタはサンパウロっ子の意)と呼ばれる建築家たちが独自の近代建築のスタイルを生みだしていく。ニーマイヤーに代表されるように、優美な曲線をふんだんに用いた彫刻的でリズミカルな表現を好むカリオカ派に対して、パウリスタ派は多種多様な人間が暮らすコスモポリスに、コンクリートによるダイナミックな構造表現と荒々しい仕上げによって大衆のための公共空間を実現し、また万人が享受できる合理的な建築システムを構築することを目指したのである。パウリスタ派を代表する建築家として、サンパウロ大学において教鞭をとり多くの建築家を育てたジョアン・バチスタ・ヴィラノヴァ・アルティガス(João Batista Vilanova Artigas、1915–1985)と2006年にプリツカー賞を受賞したパウロ・メンデス・ダ・ホッシャ(Paulo Mendes da Rocha、1928–2021)が挙げられる。彼らの窓については第6回および第3回においてとりあげたい。

第4回目でとりあげるジョアン・フィルゲイラス・リマ(João Filgueiras Lima、通称レレ Lelé、1932–2014)は、ニーマイヤーの事務所にてブラジリア建設の担当者としてそのキャリアをスタートさせた。その建設過程において彼が直面したのはブラジルの社会構造に由来する施工と労働の問題であった。以降、レレはプレファブリケーション構法の発展に力を入れ、それに相応しい形態を模索していく。施工と労働の問題は、セルジオ・フェロ(Sérgio Ferro、1938–)をはじめ多くのブラジル人建築家が取り組んできた、同国の建築学における大きなテーマであった。他方で、イタリアからの移民であったリナ・ボ・バルディ(Lina Bo Bardi、1914–1992)は、建築に対してほかのブラジル人建築家たちとは少し異なるアプローチをとった。ブラジル北東部の民衆の生活や民衆芸術に美を見出した彼女は大衆のための「醜い」建築を実現しようと試みる。美術界とのつながりが強く、トロピカーリアの中心人物であるオイチシカや映画監督のグラウベル・ローシャ(Glauber Rocha、1939–1981)らとも親交が深かったリナは、雑誌の編集や民衆芸術の収集とキュレーション、レレとも協働した古都サルヴァドール旧市街の再生など、多岐にわたる活動を行うなかで独自のスタイルを追究したのである。彼女については第5回においてとりあげる。

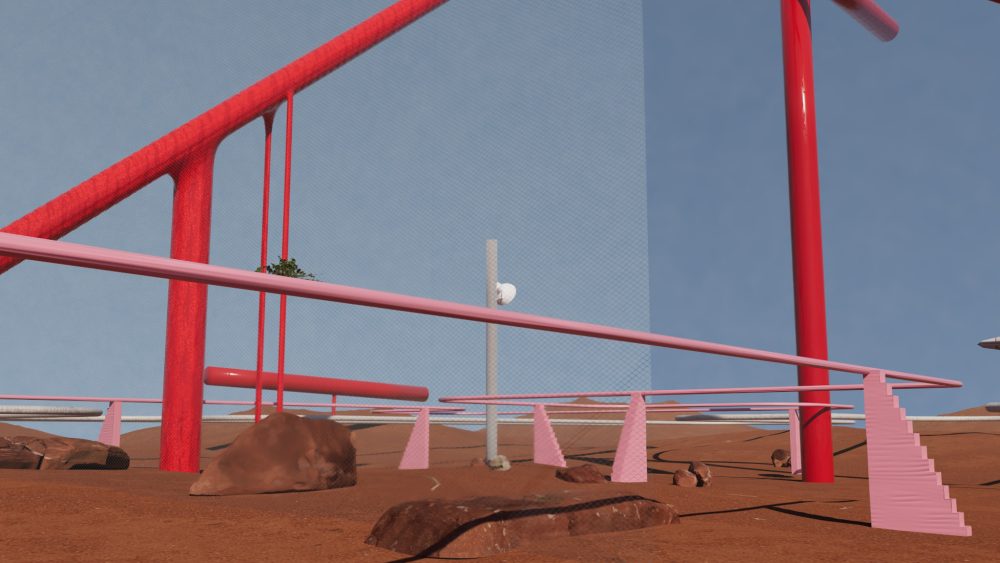

最後に紹介するのは、エドゥアルド・ロンゴ(Eduardo Longo、1942–)である。《ボール・ハウス(Casa Bola Peruíbe/Amauri、São Paulo)》(1970–1979)と呼ばれる球状の住宅によって知られるこの建築家は、学生時代に行った設計によって早くもその才能が認められるも突如として方針を転換し、1970年代に上記の住宅をセルフビルドによってつくり上げる。ブラジルには、ジオデシック・ドームに着想を得たヴィジョナリーな建築を構想したセルジオ・ベルナルデス(Sérgio Bernardes、1919–2002)や先述したレレをはじめ、バックミンスター・フラー(Buckminster Fuller、1895–1983)に影響を受けたとみられる建築家が少なくない。しかし、そのなかでも、球による空間ヴィジョンを描き続け、また実践してきたロンゴは、ブラジル建築界におけるカウンターカルチャーを体現したような存在であるといえるだろう。第2回では、そのようなエドゥアルド・ロンゴとボール・ハウスをとりあげる。ボール・ハウスに穿たれた無数の孔を通して、彼が有するブラジリダーヂ(brasilidade、ブラジルらしさの意)を覗き見たい。

images:オスカー・ニーマイヤー(Oscar Niemeyer、1907–2012) 《ニテロイ現代美術館(Museu de Arte Contemporânea de Niterói、Niterói)》(1996)

小南弘季/Hiroki Kominami

都市史学。1991年兵庫県伊丹市生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻を修了後、2020年より東京大学生産技術研究所勤務。「江戸東京の神社に関する都市建築史研究」によって博士(工学)を取得。現在は低密度居住地域の社会空間史研究、ブラジル近現代建築研究に従事。共訳書にハリー・F・マルグレイブ『EXPERIENCE:生命科学が変える建築のデザイン』(鹿島出版会、2024)、共著書に『新・私たちのデザイン3 高さのデザイン:空間の豊かさに向き合う』(京都芸術大学 東北芸術工科大学 出版局 藝術学舎、2025)がある。

辻優史/Masafumi Tsuji

写真家。1993年神奈川県横浜市生まれ。ドイツ在住。多摩美術大学造形表現学部映像演劇学科を卒業後、映像の習作として始めた写真を主軸に、本や空間を使った実験的なプレゼンテーション、建築家やデザイナーとのコラボレーション、展覧会やポップアップスペースのデザインなど、作家としてさまざまな活動を行う。おもな出版物に『Language: The documentation of WOTA office project / mtka』(mtka、2023)、『Everything is Repeating』(杉崎広空、2023)、『SM (smoke)』(w/、2024)などがある。

https://www.masafumitsuji.jp/

本記事は、窓研究所2022年度研究助成に関連していますが、研究成果とは内容・主旨が異なります。