第12回 タシュクルガン「天窓の記憶」(中編)

28 Jun 2017

フロントガラスにひびのあるダンディの車に7分ほど乗って着いたのは、先ほどまでの菜の花畑の広がる集落とは全くちがう湿地帯であった。なめらかでモコモコとした草原のなかを川が流れている。

一部は景勝地として観光客に開かれているようで、その日は観光客らしい人影を見なかったが、さながら日本の「尾瀬ハイキングコース」で見かけるような通路や休憩スペースなどがつくられていた。ダンディの背中について、湿地帯の奥の方へ歩いてゆく。

-

モコモコとした湿地帯をゆく

少し進むと通路はなくなり、草原を歩くことになった。川は一本ではなく、水たまりのような細い水が無数に流れている。この湿地帯全体が流動的な太い川のようだ。草の上と油断して足を踏み込むと、ジワッと水が浸み出してくるところもある。そこかしこで羊や牛が草を食んでいて、どうやらここは遊牧民の居住地であるらしい。後から知ったのだが、タジク族は季節によって定住と遊牧を繰り返す民族なのであった。

-

羊や牛が自由に放牧されている

ダンディが連れて行ってくれた先には、遊牧民の家があった。それは、はじめて見る「包(パオ)」であった(ここでこの家の形式を何と呼ぶのかは不明であるが、便宜的に中国語のパオと呼ぶ)。予想していなかったパオの出現に驚く。

-

タジク族の包(パオ)

ダンディは「ここも俺の家だ」と言い、タジク族の帽子をかぶった二人の女性が家から出てきて挨拶をした。彼の家族だという。

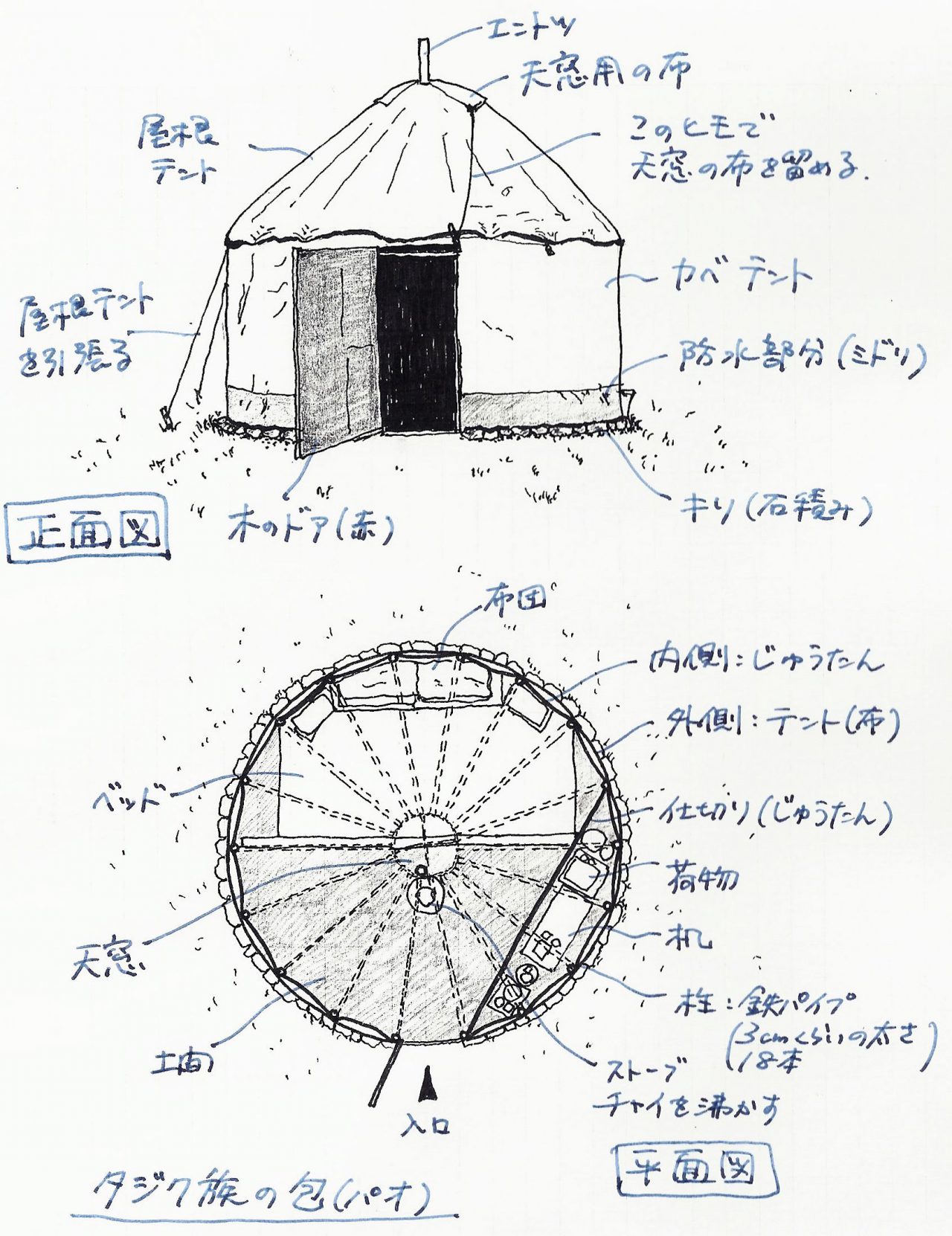

細い鉄骨の軸組に布のテントをまとったパオは、湿地帯の上に石を少しばかり積んだ基礎の上に建っていた。壁も屋根も同じ厚手の布であるが、足元の緑の部分はビニールのような素材で防水している。屋根の布はテントのように、周囲の地面に刺さった杭にくくりつけられていた。

-

基礎の石と屋根の布を引っ張る杭

赤い扉をくぐって、中に入れてもらう。寒さを防ぐため、鉄骨と外側のテントの間に断熱材として絨毯を張っている。風は全く感じない。平面図からわかるように、内部は半分ほどが腰掛けられるベッドになっていて、派手な絨毯が敷かれ、布団が丸めて置かれている。絨毯と布団、クッションで埋め尽くされた豪華な空間は、ダンディの家でも見た。彼らの必需空間であるようだ。残りは土間である。非常に簡素で物が少ないと思って見渡すと、一角に絨毯を立てた仕切りがあり、机や荷物など雑多なものたちはその奥に隠されているのであった。

-

タジク族のパオの正面図・平面図(筆者作成)

中央にはストーブがある。生活はこれを囲んでおこなわれるのだろう。そこで彼女たちは僕にチャイ(ミルクティー)を淹れてくれた。

不思議である。さきほどまで見ていた石積みの家とは全くちがう家が、同じ人たちによってつくられている。トルファンのウイグル族が季節によって家の内外を住み分けていたように、タジク族は季節によって住む家がまるで違うのである。

甘いチャイを飲んでいると、明るい天窓が目に付いた。ストーブの煙突はここから外に突き出している。布によって開閉可能なこの天窓は、もしかしたらあの石積みの家に通じるものなのではないか。まるで違うスタイルの二つの家に、共通する窓がある。

-

パオの天窓を見上げる。ストーブの煙突が突き出す。

チャイを飲み終わると、ダンディは宿まで送ってくれた。彼は「明日の朝9時にウチへ来い」と言い残して帰っていった。(後編に続く)

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2014年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。卒業論文にて優秀論文賞、卒業設計にて金賞受賞。2014年4月より早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程在籍。2014年6月、卒業設計で取り組んだ伊豆大島の土砂災害復興計画を島民に提案。2015年度休学し、東は中国、西はイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する (台湾では宜蘭の田中央工作群にてインターン)。