22 Mar 2023

杉浦邦恵さんがニューヨークの窓について書かれたので、こちらは名古屋にかつてあった「アメリカ」の窓から話をはじめよう。

大和生命ビル (1939年に名古屋日本徴兵館として横河工務所によって建てられた。地上7階、地下2階に冷暖房施設、電動シャッター、エレベーターを備えたアメリカの近代オフィスビルに倣った建築 )は、名古屋の広小路通と本町通の交差点にアールをなす装飾の少ない外観に、南側に大きな玄関口を備え、廊下も広々としたスケール感のある建物だった。「あれはアメリカだった」とはかつてこのビルに入居していた某氏の言。第二次世界大戦時に市街中心部のほとんどが焼け野原と化した名古屋にあって残存した数少ない建造物のひとつだったために、戦後、ちょうど南面する敷地に進駐したアメリカ軍によって接収され、このビルに司令部が置かれた。アメリカのオフィスビルの様式を模したこの建物は、まさしくアメリカのオフィスになった。1956年に接収が解除されると、日本徴兵保険から名前を変えた大和生命保険 (建物の経緯を考えると宿命的な名前に聞こえる )のビルとして、2004年に解体されるまで長らくその大ぶりな威容をもって名古屋の通りにどことはない翳りを与えていた。

-

アメリカ軍接収時のビル、1946-47年(モージャー氏撮影写真資料)

https://dl.ndl.go.jp/pid/10756455/1/166

このビルはもう存在しない。でも、その窓は残っている。

1980年代の末からこのビルの6階にステゴザウルススタジオというスペースがあった。写真家の成田弘が自身の仕事場として用いていた、日本離れした高い天井と広い壁のそっけないオフィス空間は、北側に向いた窓と廊下に面した窓をそのままに残したまま、ときおり現代美術の発表の場ともなっていた。いわゆるホワイトキューブとは違うものの、ほとんど新作の発表のみに限られていたこともあって、かえってそのそっけなさが場の特性として作品と相乗効果をかもしていたように見える(ように見える、というのは、私が美術に携わるようになった頃にはすでにこの建物はなく、残された写真でしか当時のありようを知る手立てがないからだ)。渡辺英司、杉戸洋、染谷亜里可といった今もこの地域にゆかりのある作家たちを含む、若く、斬新な表現を見せる場が、とはいえ、いつ行っても誰もいなかったそうだから、90年代の前半に姿を消すまでひっそりと営まれていた。そして、過去にこのスペースで行われた展覧会の記録をあさっていると、ひとり、執拗にこのビルの窓を手がかりに作品に取り組み続けた作家がいたことが分かる。

栗本百合子は1950年に名古屋の西区に生まれた。彼女もこのビルと同じく、もうこの世にはいない。

1970年代前半に名古屋造形芸術短期大学(現在の名古屋造形大学の前身)で栗本は絵画を学ぶが、彼女が絵画に取り組んでいた時期、それは矩形と反復を旨とするミニマリズムの時代が過ぎつつあり、もの派からそれを乗り越えようとする立体作品にむしろ期待が高まっていて、絵画にとってはしばらく困難な時期が続いていた。彼女も大学を出ると早々に絵画をあきらめ、ポストもの派の亜流という他ない作品をつくっては、そこからなかなか先に進めないでいた(80年代前半のガラスとロープを用いたインスタレーションはのちの関心につながってはいる)。こうした模索の時期において今日的な観点から特筆すべきこととしては、同時代のフェミニズムへの関心の高まりに触発された栗本と年の近い女性作家たちの連帯の動きがあったことだが、それについてはまた別のところで紹介したい。

-

「WOMENʼS ART NOW – 14人から∞へ」展展示風景、栄セントラルパーク・イベント・コート、名古屋市博物館、1983年

撮影:成田弘(中央の床置きの作品が栗本)

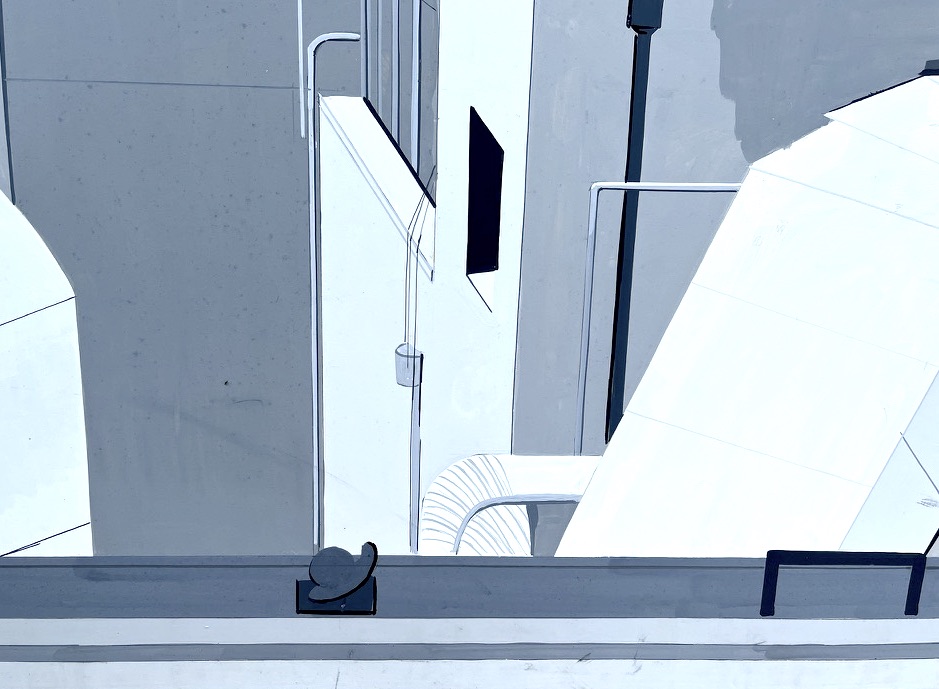

窓の話に戻ろう。大和生命ビルのステゴザウルススタジオでの2回目の個展 、 1988年の「the windows」から、彼女はこのいささか特殊な空間を作品に取り組みはじめる。作家と建物の、あるいは作家と部屋とのある種の蜜月関係はビルが建て壊される直前まで、10年以上にわたって続いた。その出発点が、そして最後まで通底するモチーフが、窓だった。窓との蜜月。彼女の大学の卒業制作作品を見ると象徴主義的な人物の組み合わせの背後にすでに窓が描かれているから、かつての絵画への取り組みが伏流となっていたのかもしれない。大和生命ビルの6階のステゴザウルススタジオの窓から見える向かいのビルの壁と窓を、タイルの目地を拾いながら、どこかミニマリズムのグリッドの反復を思わせる水平垂直の絵画として描き、そして同時に、同ビルの地階から上階まで同じ場所にある窓を垂直に昇りながらそこから見える光景をモノクロで描く。とりわけ前者の抑制された、貧しい「そのままさ」はどこか心を打つ。彼女はここで愚直に窓枠を含めた外界の景色を描くことで再び自作を立ち上げ直し、同時に作家として生まれ直すことになった。

-

「the windows」ステゴザウルススタジオ、1988年

撮影:成田弘

-

「the windows」ステゴザウルススタジオ、1988年

撮影:成田弘

そこから彼女は絵画と立体作品とを行き来しながら、ステゴザウルススタジオのスペースそのものを作品に取り込むようになる。1989年の「the ceiling」では天井の梁を床に反転させ、翌年の「the wall」では窓のサイズに厚みを与えたモノリスのような立体物を各々の窓の前に立てたように。空間に介入する彼女のアプローチは既存の空間の構成要素を取り出し、反転させたり、反復し、ずらすことで私たちの空間認識を揺さぶるものだったが、窓はそこで、ひとつは象徴的に外界と内界の境界として、そしてもうひとつにはそうした境界的な場を生み出すための光を、ときに窓に紗をかけ、あるいはシートを貼ってコントロールする場として機能していた。というと、窓の機能としてはあまりに当然と思われるだろう。しかし、そもそも彼女が行おうとしていたことが、たんなるビックリハウス的な空間の認識の揺さぶりにとどまるものではなく、むしろ窓そのものを、つまり境界のあり方、中間にあるものそのものを彼女なりに表現として再定義しようとするものだったとしたら、むしろ窓の機能それこそが、あるいは空間を「窓化」することが、彼女の部屋のみならず、ときに空間全体を取り込むような大掛かりなインスタレーションにおいても目指されていたのではないだろうか。

-

「the wall」ステゴザウルススタジオ、1990年

撮影:成田弘

もう一度窓を描いた絵画に戻ると、これが窓を描いた絵画であることを示すのが意外な細部であることは重要だろう。窓枠が描き込まれているだけならば、まだこのイメージが窓であるかどうかはわからないかもしれない。窓を開け閉めする把手や鍵のようなパーツが描き込まれているから、ようやくここにガラスがあることが理解される。ちょうど、たとえば15世紀のイタリアの画家フランチェスコ・デル・コッサが受胎告知を描いた絵画の縁に大きなカタツムリを描くことで、世界に開かれた窓としての絵画を反省的に扱ったように(栗本の絵画の窓の鍵もカタツムリのかたちに見えるのは偶然だとしても)。あるいは、受胎告知にかこつけて続けるならば、光を透過するガラスが聖母マリアの無原罪の懐胎のアナロジーだと考えられていたことも思い起こされる。そうした文脈を栗本が知っていたかどうかはわからない(おそらく知らなかったはずだ)。いずれにせよ、栗本はディテールを描き込む絵画から再び離れ、鍵や把手といった細部はそのまま既存の空間の現実の窓に委ねつつ、むしろ白い、ハリボテの構造物を据えることで、空間と作品との相互作用を引き起こし、そこに窓的な中間領域を立ち上げようとする。

-

「the windows」のディテール

撮影:筆者

同時期に描かれたモノクロームの色面が窓ガラスの矩形の光として現れる窓をモチーフにした絵画作品『Museum Windows』、そして未発表の、同じく窓枠の矩形の中のガラスにとどまる光そのものを描こうと試みるような習作ドローイングを見ると、彼女が窓を、いうなれば「ま・ど」の「ま」から「ど」までの、はじまりから終わりまでをいつまでもいい切らないように、そのあわいに止まり続けるような、清明で、不可能な場所を追い求めていたのではないだろうか、と思えてくる。印象派の絵画とも、写真とも違う、光のとどまる場所。そういう場をとおして、経由して、外と内をはじめとしたさまざまなものが、ほんとうにさまざまなものが行き来し、入れ替わり、結び合い、睦み合う、そういう出来事を可能にする不可能な場を。不可能な、というのは、窓ガラスを通り抜ける光がそうであるように、そこにとどまり続けることはできない、ということだ。きっと栗本の制作はそうした不可能性を受け入れることでもあっただろう。彼女の大和生命ビルで展開したインスタレーションはひとつも残っていないし、そもそも彼女自身それらを残すつもりはなかった。その舞台であったビルももうない。栗本百合子ももういない。みな通り過ぎてしまった。彼女のことを思い出す人もまたひとりひとり通り過ぎていく。通り過ぎていくことの明るさ。かろうじて残されている窓を描いた絵画の、「ま」と「ど」のあいだにある明るさ。そのあいだにある(あった)彼女の生。

ところで、栗本と同じくビルの高いところ、とはいえこちらは六本木の高層ビルの53階から街並みを見下ろす大きな窓を赤いフィルムで覆った作家がいる。玉山拓郎さんは先の森美術館でのグループ展で同館のもっとも特徴的な展示室を選び取りながら、その光景をいささか暴力的に真っ赤な世界へと転じ、展示室の中に別次元の構築物を、建築のようにも、インテリアのようにも、つまり外側でありつつ同時に内側のようでもある名状しがたい黒い物体を展開した。窓はそこで、おそらくは作品の着想の出発点でありながら、ある意味で半ば殺されることで、作品が成立している。「成ったもの と 無くなるもの」、その間で作品が立ち上がっている。今回の六本木クロッシングの中でも出色のこの展示において、作家は窓をどのように見つめていたのか、話をきいてみたい。

鈴木俊晴/Toshiharu Suzuki

豊田市美術館学芸員。名古屋大学大学院文学研究科修了。近年の主な企画に「ゲルハルト・リヒター」(2022-23)、「ボイス+パレルモ」(2021-22)。名古屋造形大学非常勤講師。