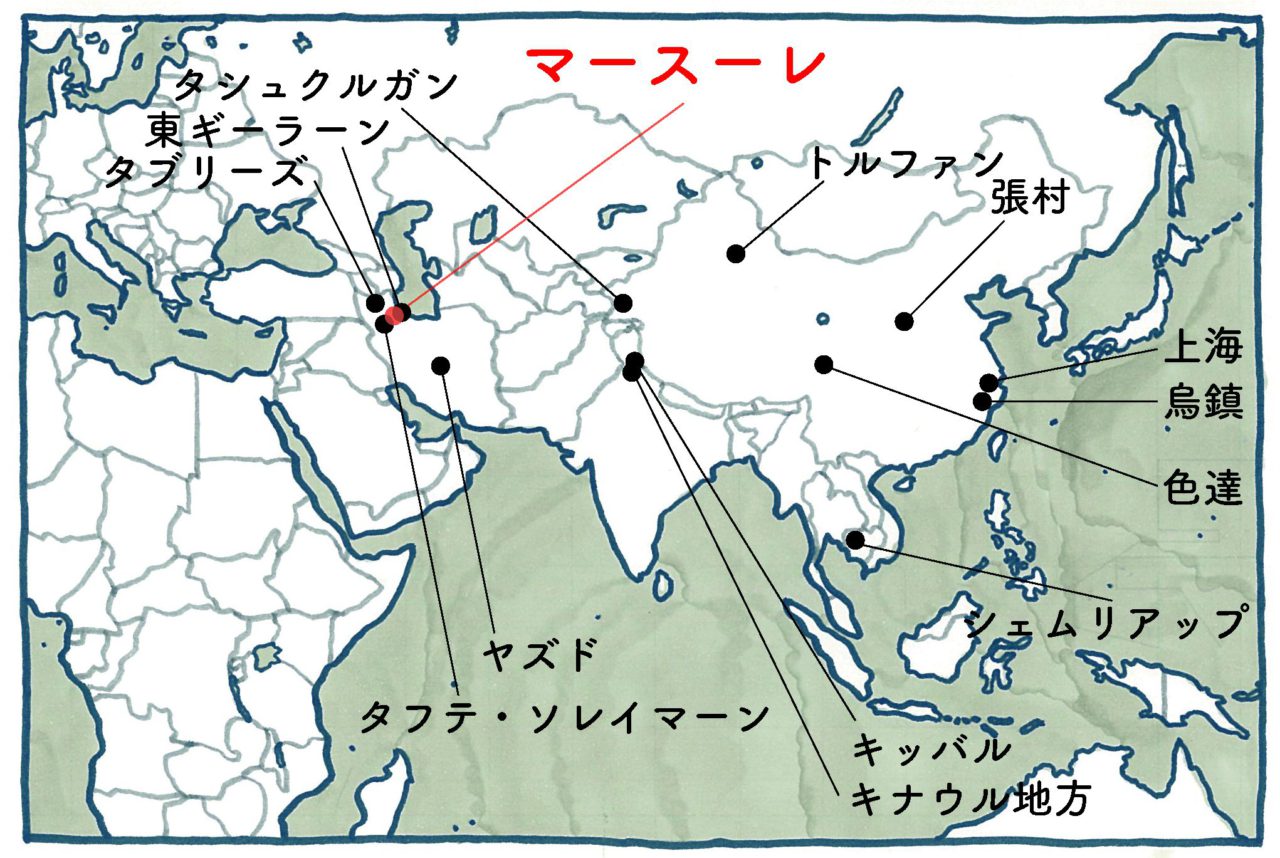

第28回 イラン・マースーレ編

「ずれる窓」

03 Dec 2019

イランの山あいに、マースーレという千年以上続く小さな村がある。急な山にそって段々と住居が建てられ、陸屋根と歩道とが渾然となっている独特の街並みから観光地としても有名だそうだが、訪れた冬の朝にはあまり人の気配がなかった。マースーレの屋根と道の関係については別の機会に譲るとして、今回はこの村の窓から考えたことを記してみたい。

-

屋根が道になっているマースーレの風景

建築が主要な壁や柱、屋根などの構造部とそうでない部分に分けられるとすると、窓は後者を代表するものといえるだろう。この村で見た建物群の立面は、建築から窓がいかに独立しているかを考えさせるものだった。

たとえば、3つの住居がくっついたような日干しレンガの家の立面には、色も形もバラバラな木枠の窓が表情豊かに嵌め込まれている。八角形の色ガラス、日本の唐破風(からはふ)を思わせる曲線、浮き彫りの板窓など、そのデザインのバリエーションから時間的な厚みも感じさせる。

他にも村の窓には様々な意匠が施されているが、イスラムの村らしく幾何学文様の装飾が目立つ。木製の細かな格子窓は「マシュラビーヤ」というイスラム特有の窓で、外からの光を柔らげ、風を通し、室内の女性が安全に外を見られるようにするなど複合的な機能のために生み出されたものといわれている。

-

マースーレ村の様々な窓

これはエジプトの住宅で普及していたものらしいが、インドの宮殿でも石板を細かく彫ることで同様の機能をもたせた窓が残されており、イスラム世界に広く行き渡っているデザインである。この村でもイスラムの伝統がしっかりと息づいているようだ。繊細な窓の装飾は、黄土色の鈍重な泥塗り面に個性を備えるには十分な存在である。

そもそも構造部分には、石を積んだり木を立てて並べたりと、自然の中にある材料をある程度そのまま利用することができるのに対して、残念ながらはじめから窓の形をした石は転がっていないし、窓の形をして生えている木はない。窓が窓として成立するためには、大なり小なりそこに人の手が加わる必要があるのだ。

さらに窓を構成する材料が調達できない地域では、窓こそが外部の文化が流入するひとつのきっかけとなるだろう。この村も刃物の生産で栄えた歴史があり、そうした交易によって外部から流通品としての窓が入ってきたことも考えられる。中国のラルン・ガル・ゴンパで見た僧侶の家 には、セルフビルドのあずき色の木造構造体の中に、大量生産品のアルミサッシがギラギラと並んでいたのだった。

-

マースーレ村の路地と多様な意匠をもつ窓

-

複数の家が隔壁を共有しているため、その境界は曖昧である

谷の北側斜面に南を向いてへばりつくようにして建ち並ぶ住居のなかには、隔壁を共有しているため個々の家の境界がわからないところもある。しかしそれぞれに異なる意匠の窓は、そこに違う部屋がある、もしくは違う人が暮らしていることを語っている。

さらに窓が構造と切り離されていることにもう少し踏み込んで、その「更新」について考えてみたい。窓は住居が建てられるときに同時に嵌め込まれるのがふつうだろう。しかし毎日開閉し、人の手に触れる窓は壊れることも多いはずだ。構造体が壊れるより先に窓を換えなければならない状況は容易に想像がつく。あるいは逆に、災害による損傷、家族の拡大などによって家自体を建て替える際、壊れなかった窓枠が新しい家に転用されることももちろんあるはずである。

-

時間軸の「ずれた」窓が住居に差異をもたせる

つまり構造体と窓は、年月を経て更新を重ねるほどにその同時性を失い、ずれた時間軸の中で共存することになる。様々な窓が同居するマースーレ村の景色は、そのようにして生み出されているのではないだろうか。逆にそこに、持続する集落・建築のひとつの価値を認めることもできるはずだ。

村を歩いていると、30年に一度の屋根の修復作業をおこなう村人たちに出くわした。彼等曰く「築600年」というこの家は、屋根と同時に2階の窓の一部が修理されているところだった。その壁圧は60cm以上もあり、それぞれの窓枠の種類によって入ってくる光の違いを感じられる。室内には東ギーラーンで見た奇妙な「くぼみ」を思わせる箇所もあった。ときに窓には「埋められる」という末路も待っているのだ。

-

マースーレの家内部

-

窓付近を修理中の「築600年」の家

偶然出くわした工事風景も、こう考えるとひとつの家の歴史に立ち会っている気持ちになる。まさにこの家では、構造部から「ずれて」ゆく窓が生み出されている最中なのであった。

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2014年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。卒業論文にて優秀論文賞、卒業設計にて金賞受賞。2015年度休学し、東は中国、西はイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する。2017年早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程卒業。修士論文早苗賞受賞。2017年5月より台湾・宜蘭の田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて黃聲遠に師事。