03 Oct 2018

- Keywords

- History

利休による茶の湯の成立以前から、貴重品であった茶に親しみ、自由に楽しんでいたのは貴族である。その茶室は、「貴族の好み」と呼ばれ、草庵風(田舎家風)の造形のものが多い。一見すると草庵風の素朴な意匠であるが、上品で優雅な意匠をもつ。なお、厳密には茶室でなく、「茶屋」と呼ぶべき自由な創作ゆえ、「亭」と名のつくものが多い。

桂離宮 賞花亭

第3回は、桂離宮・賞花亭をとりあげる。桂離宮には御茶屋が散在し、四季を楽しむ4つの茶屋──秋の月波楼、冬の松琴亭、春の賞花亭、夏の笑意軒──が有名である。

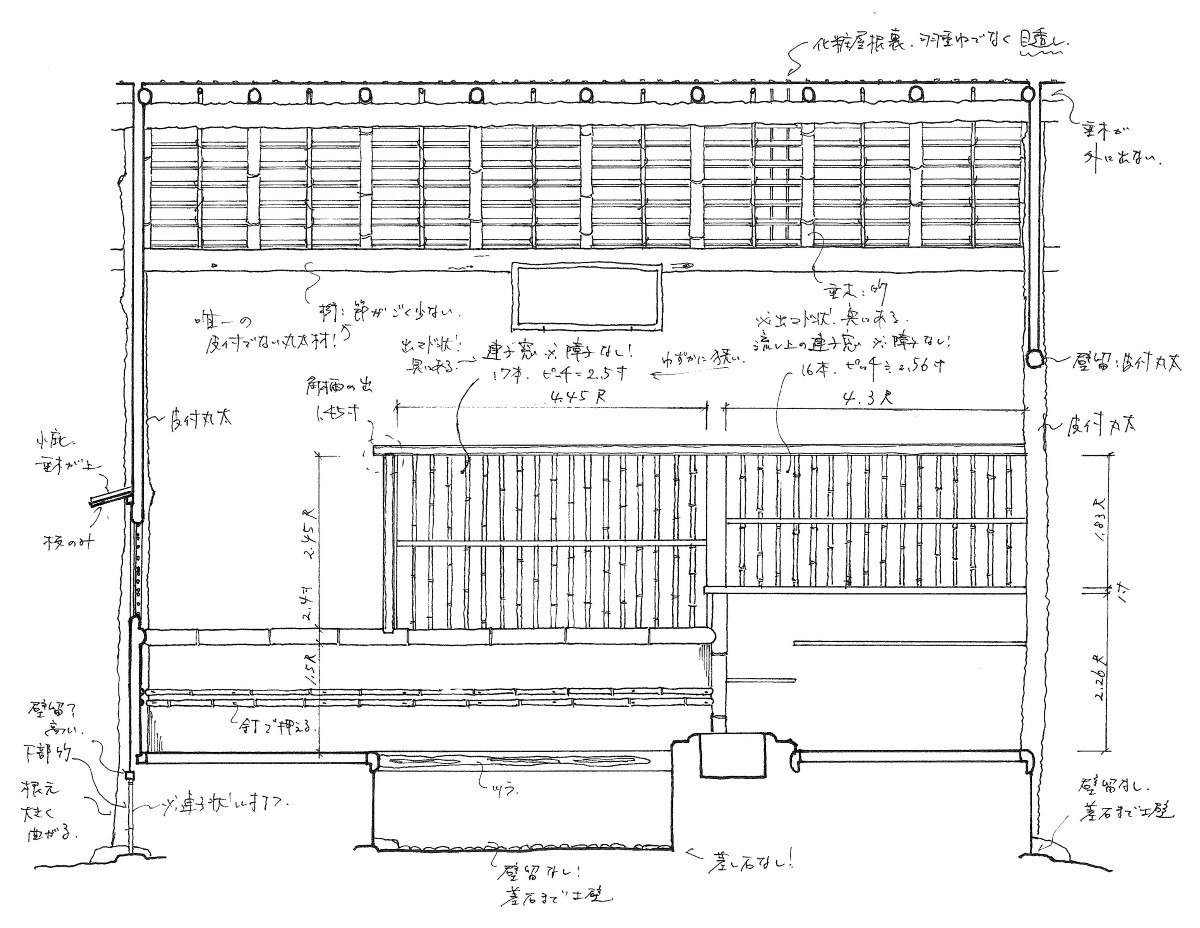

そのうち今回とりあげる賞花亭は、間口二間、奥行き一間半のスペースに、土間を囲むように4枚の畳をコの字型に敷いた腰掛のような亭で、池を掘った土による築山の上に建つ茶屋風の建物である。

賞花亭の北面はすべて開放されており、もはや壁すらない。暖簾がかかるのみであり、池側に向かって眺望が望め、窓も大きく開けられており、周囲の緑に溶け込むような、非常に開放的な構成である。

桂離宮は八条宮(桂宮)初代智仁親王(1579-1629)のときに創建されたが、今のかたちに改修・増築されたのは二代智忠親王(1619-1662)のときである。

賞花亭は八条宮二代智忠親王のときに、今出川の本邸から移築したといわれている。

-

田畑みなお撮影

軽やかな賞花亭の窓

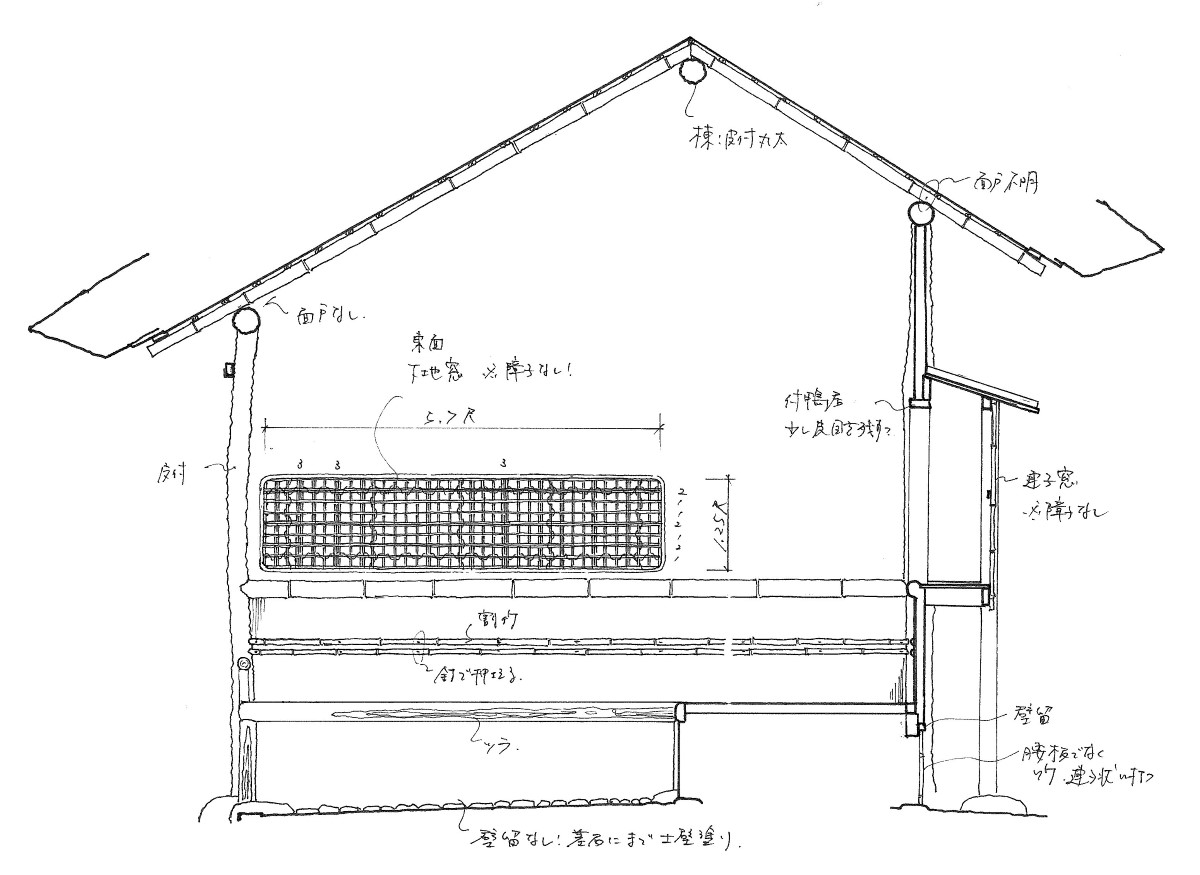

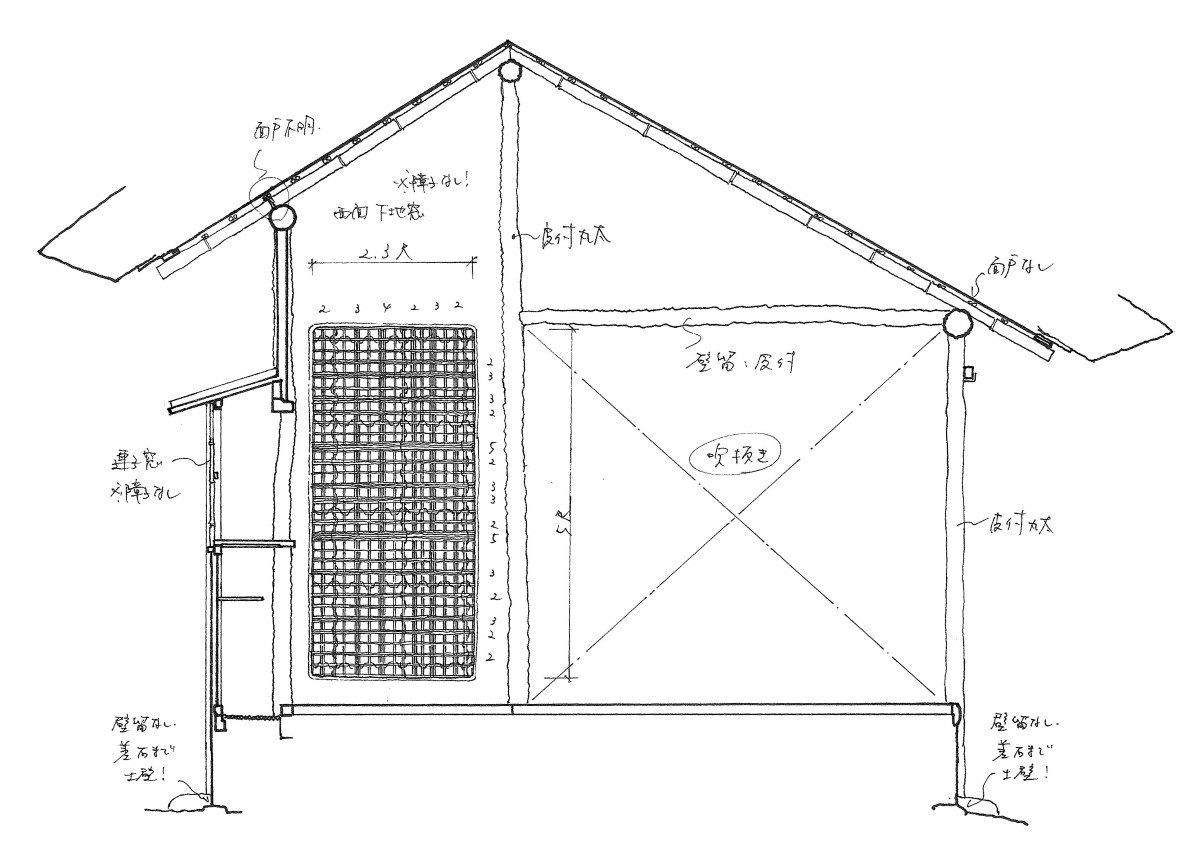

賞花亭の窓は3つ。東と西に下地窓がひとつずつ、南に出窓状の連子窓がある。

特筆すべきは、唯一無二ともいえる、異常なまでに軽やかな下地窓。第1回、第2回とみてきた茶室の窓の捉え方では到底説明がつかない構成である。

第一に障子がなく、吹き放しになっている。これだけを見るとはたして窓と呼んでよいものか迷うところだが、葦の小舞をあらわしにして土壁を塗り残す構成は、まぎれもなく茶室の下地窓をベースとしたデザインである。

第二に、下地窓は土壁を塗り残してできる窓のはずだが、その割合がセオリーとは逆転しており、ほとんど土壁の部分がない。特に西側の下地窓は、塗り残しというよりほんのちょっと周囲を塗っただけで、大部分が下地のままとなっている。もはや「下地」などなしにして、ただの開口として空け放ってしまえばよいのでは、と思うほどの大部分が塗り残されている。

ここで第1回で考察した土壁の見立てを振り返っていただきたい。賞花亭の窓を一目見れば、「土壁=無」という見立ては、あながち見当違いでないことが共有いただけるのではないだろうか。

-

《賞花亭》 東面展開図

-

《賞花亭》 西面展開図

-

《賞花亭》 南面展開図

記号的な慣習からの解放による軽やかさ

視覚的にも軽やかなのはもちろんのこと、形式としてがんじがらめになりつつあった茶室の窓のセオリーを崩すという記号的な軽やかさとも相まって、「春の花を賞す茶屋」の名にふさわしい、さわやかな雰囲気を演出している。

「春の茶屋」にからめていえば、冬(=セオリー)の雪解けを想起させるような、思わず笑みがこぼれるほど肩の力が抜けたセオリーの崩し方ともいうべきだろうか。

セオリーからの脱却、あるいは戯れ

本来革新的で独創性に満ちていた茶室が、だんだんと手法として確立し、セオリーになり凝り固まりつつある中で、桂離宮の茶屋、こと窓において賞花亭はセオリーにとらわれずとにかく遊び尽くしている。窓のみならず、自由な畳の敷き方や、その全体のたたずまいとも相まって、説明抜きでもとにかく楽しく、軽やかな雰囲気に満ちており、良いものを知り尽くした貴族、宮家にしかできない自由な創意に満ちた茶室といえよう。

賞花亭の他にも、今回はとりあげなかった笑意軒の連子窓をはじめとし、桂離宮の御茶屋は自由な創意に満ちており、学ぶところが多い。素晴らしい庭園と書院に目を奪われがちだが、訪れた際にはぜひ御茶屋とその窓にも注目していただきたい。

三井嶺/Rei Mitsui

1983年愛知県生まれ。東京大学大学院修士課程(日本建築史専攻)で茶室の研究を行う。坂茂建築設計を経て2015年三井嶺建築設計事務所設立。「日本橋旧テーラー堀屋改修」において「新建築」および「建築技術」に掲載。「U-35 / Under 35 Architects exhibition 2017」最優秀賞受賞。