10 Aug 2018

- Keywords

- History

利休によって生み出された茶の湯の文化を広め、牽引したのは、戦国武将であるといってよいだろう。利休の高弟である利休七哲が、全て戦国武将であることからも明白である。

当時、茶の湯が戦国武将の間で広く親しまれたのは、こうした武将たちが乱世を忘れ無心で茶と対峙できる静謐な場と時を欲したからともいえよう。生死と隣り合わせの武将たちの茶室、そしてその窓はどのようなものであっただろうか。

如庵

第2回は、国宝の茶室・如庵を取り上げる。如庵は、戦国武将であった織田有楽(長益)による二畳半台目向切1の小間の席で、利休の待庵とは対極ともいえる茶室である。織田有楽は、かの有名な織田信長の末弟であり、戦国時代を生き抜いた武人であったと同時に、利休と同じ時代に生き、利休十哲に数えられる茶人であった。

当初は京都・建仁寺正伝院にあったが、明治に東京・麻布の三井本邸、そして昭和初期に神奈川・大磯の三井別邸へと移され、現在は愛知県・犬山城の麓の有楽苑にある。

如庵に座せば、一目で天才と分かる。天下人の弟の才たるやこれほどか、と唸らされる茶室である。

-

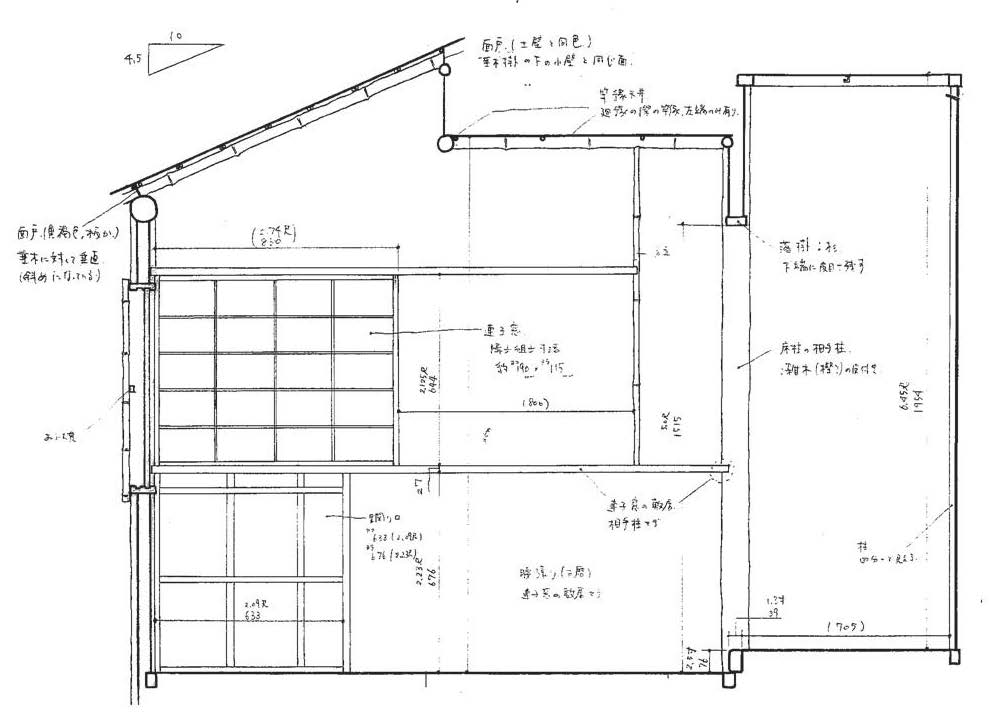

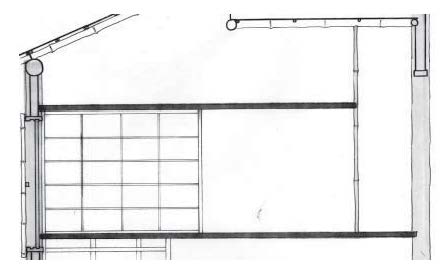

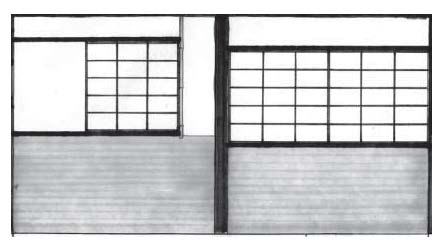

《如庵》 西面展開図(建立時は南)

-

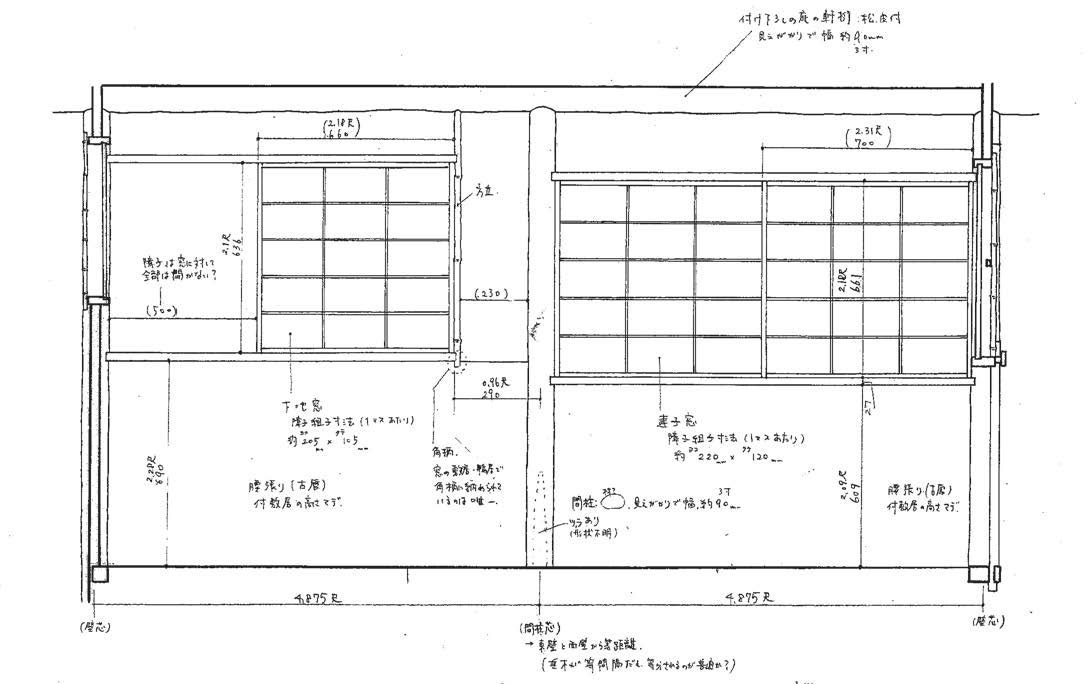

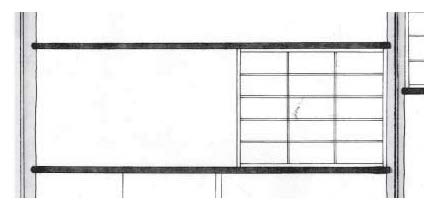

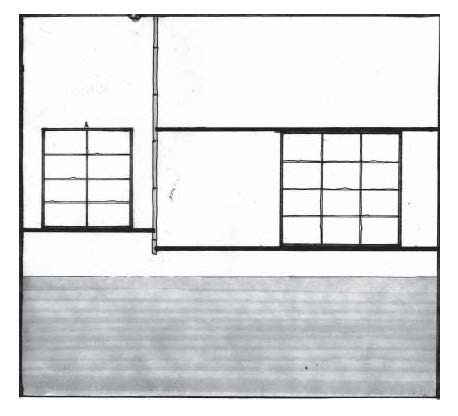

《如庵》 南面展開図(建立時は東)

-

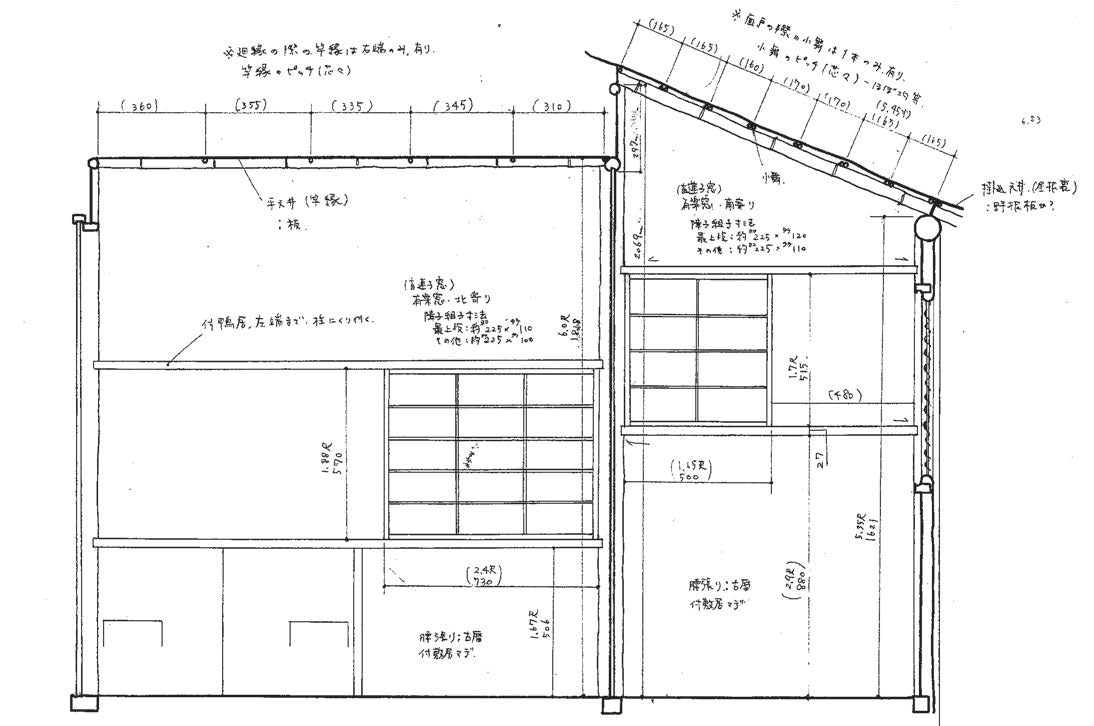

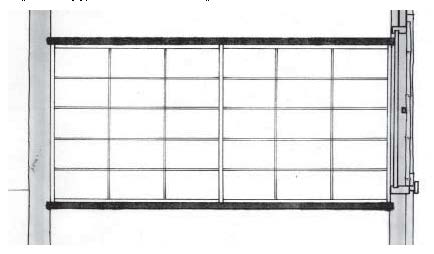

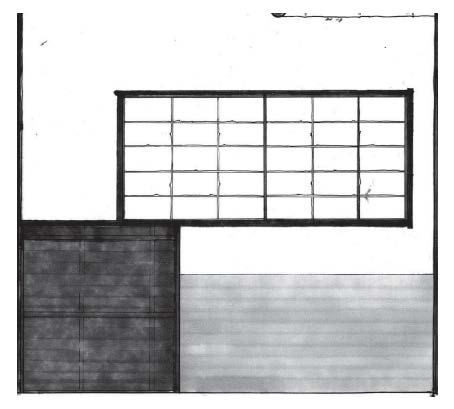

《如庵》 東面展開図(建立時は北)

「安定」した如庵の窓

さっそく如庵の窓をみてみよう。

如庵は、待庵とは対極ともいうべき明るく落ち着いた雰囲気で、窓についても安定した構成になっている。

第1回で考察した、茶室の窓の特徴──茶室の窓は宙に浮きつつも、柱・梁と必ず何かしらの関係をもち、その関係性で窓の性質が決まっている──を念頭におきつつ見ていただきたい。

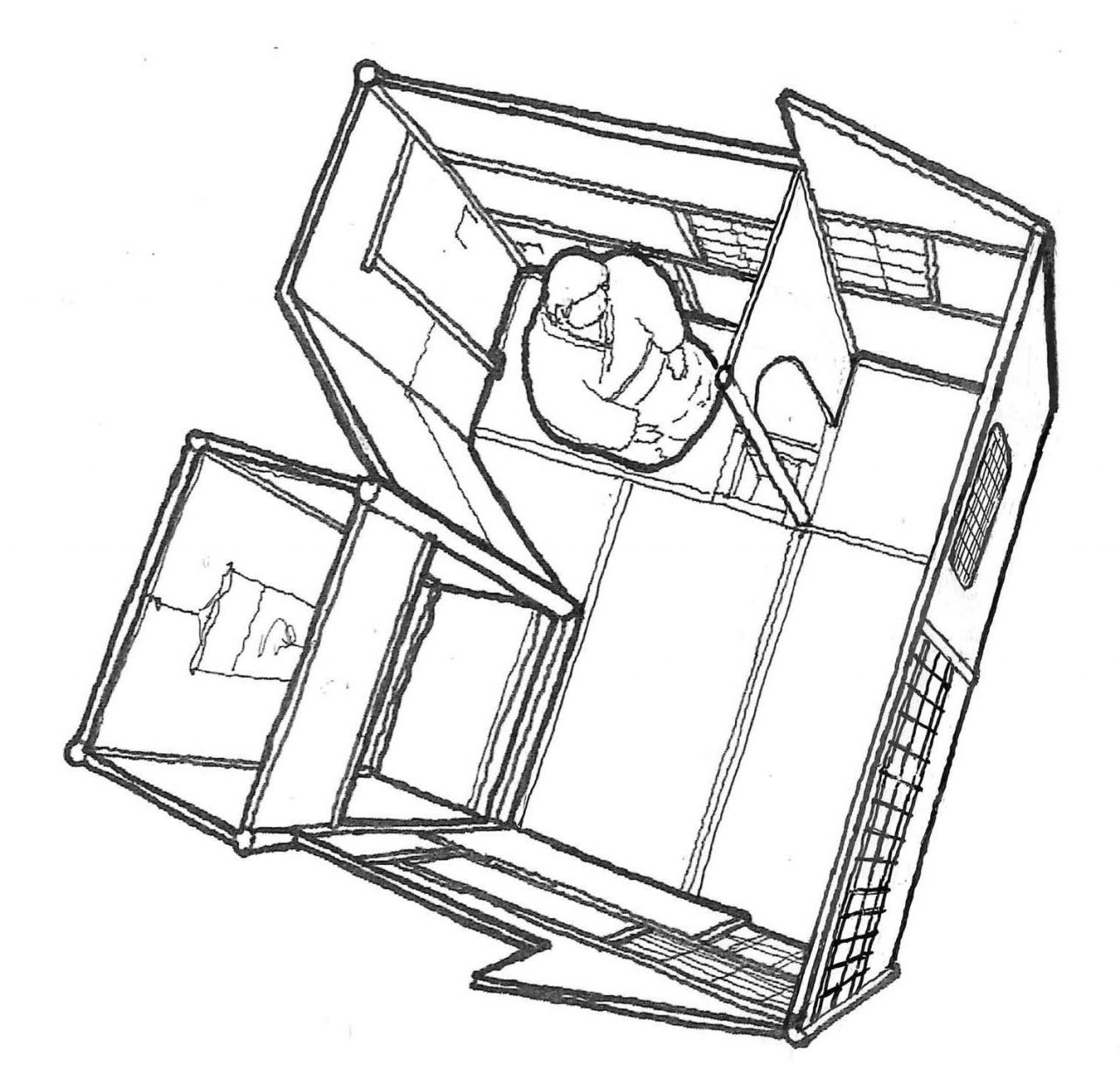

如庵には、窓が6つある。躙口上と躙口脇の2つの連子窓、点前座側の2つの盲連子窓2(=有楽窓)、半畳の南面にある唯一の下地窓(風炉先窓の変則ともいえよう)、そして客座上に設けられた突上窓である。

-

点前座側の盲連子窓(=有楽窓)

なお、突上窓は明かりとりの機能以外に特筆すべき点はない。窓の数からして明白だが、茶室としてはかなり明るい部類である。

壁に設けられた5つの窓のうち、そもそも下地窓がひとつしかない。そのほか4つは連子窓である。窓の種類を選ぶ時点で、土壁を塗り残しただけで出来る下地窓──草庵茶室の窓の代名詞ともいえる、不安定で宙に浮く窓──を採用していないのだ。連子窓──鴨居・敷居・方立で四周をはっきりと縁取り、土壁とくっきり分かれている──を主な窓としており、窓の種類の選び方からして待庵とは大きく性格が異なるといえよう。

ここでは壁に設けられた5つの窓のうち、3つをとりあげて考察していく。

第1回で述べたように、視覚的情報だけでなく、自然物である柱・竹(=「草」)が、人工物である窓(=「真」)を支えるという「見立て」を念頭において図を見ていただきたい。

-

<躙口上の連子窓>

“掛け渡す”窓、やや安定した状態

まず、上図の躙口上の連子窓から見ていきたい。障子は左側が柱にくっついている。敷居は柱と柱に、鴨居は柱と方立にそれぞれ掛け渡されている。鴨居・敷居とも「草」の柱と方立によって“支え”られており、比較的安定した構成となっている。

-

<点前座の有楽窓>

“掛け渡す”窓、安定した状態

次に、点前座の有楽窓では、右端が柱にくっついている。敷居・鴨居ともに柱に“掛け渡されて”おり、安定した構成。なお、この右側にある半畳の有楽窓も同様の構成である。

-

<躙口脇の連子窓>

“掛け渡す”窓、安定した状態

最後に、躙口脇の連子窓では、点前座の窓と同じく、敷居・鴨居ともに柱に“掛け渡されて”おり、安定した構成である。さらに柱間いっぱいに窓があけられており、茶室の窓としては最も安定した構成となっている。

このように、如庵の窓は、「草」の柱にしっかりと支えられた、安定した状態といえよう。不安定で危うい待庵の窓とは対極の、落ち着いた印象を感じる窓である。

窓を構成する第4の要素、腰張

第1回では、茶室の窓を構成する要素は柱/梁、障子、土壁の3つだと述べた。しかし如庵の窓を読み解くには、実はこの3つでは足りない。第4の要素として、腰張3に注目し考察してみる。

実は、前項で触れなかった半畳の南面にある下地窓は、竹の方立により“釣られる”窓であり、やや不安定な状態に分類される。果たして、「安定」した性格の如庵にも「不安定」な窓がある、と安直に論を結んでよいだろうか。そこで、窓の構成を壁面全体で考察する。腰張と敷居の関係に注目して図を見ていただきたい。

-

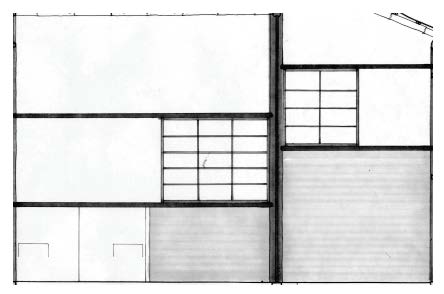

《如庵》 東面の構成

左が点前座の有楽窓、右が半畳の有楽窓

-

《如庵》 南面の構成

左が半畳にある下地窓、右が躙口脇の連子窓

腰張はすべての窓において、敷居の下まで目一杯張られている。惣張りといって、珍しい部類4である。さらに腰張として反古紙5(暦張)を用いている。暦張の紙は白色である。色のコントラストにおいても、暦(文字が書いてある)という点においても目を引く要素で、土壁とは別の要素としてはっきりと認識される。

問題の南面半畳の下地窓について、鴨居・敷居・方立だけに注目すれば、竹の方立により“釣られた”状態でやや不安定ともいえるが、腰張が敷居の下いっぱいに張ってあり、視覚的な面の構成としては安定した状態といえよう。さらに比較として、第1回で取り上げた待庵の腰張を見れば一目瞭然といえる。

-

《待庵》 東面の構成

-

《待庵》 南面の構成

待庵の腰張は、紙を二段に張った、セオリー通りの張り方である。腰張と窓の間には土壁6が介在し、窓から離れている。腰張との関係でも、やはり待庵の窓は浮いているといえる。

もっとも待庵の腰張は、土壁が傷まないようにという機能的ディテールの性格が強く、本来の腰張のセオリー通りであるため特段目を引くものではないうえに、土壁の色と腰張(湊紙7)の色は同系色であり、色のコントラストも非常に弱く、視覚的にも腰張の存在はごく目立たない要素である。

このように、如庵の窓は、すべての窓が「安定」した構成となっており、数ある茶室8の中でも特に落ち着いた印象を覚える9。茶室の窓の構成としては、物足りなさも覚えるほどだ。なぜこれほどまでに落ち着いているのか。

如庵は、唯一無二の創意工夫に満ちた茶室である。通常より大きい台目畳、向切、半畳の用途不明のスペース、三角形の板敷、有楽窓、風炉先の火灯形にくりぬかれた板壁……挙げればきりがないほど特殊で天才的な創意工夫がオンパレードの茶室である。移築を繰り返したにもかかわらず国宝の地位を手にしていることからも、その空間が特異であることが分かる。

一般的には、唯一無二で独創的というと、待庵のようにどこか尖っていて触れがたい雰囲気になりがちである。ところが、如庵に座して感じるのは、非常に落ち着いて親しみのある雰囲気。茶室を取り囲む窓が一転、「安定」した構成であることが、独創的な創意工夫をやわらかく包み、全体の雰囲気を落ち着かせているのに一役買っているといえよう。

待庵と如庵は、不安定と安定の対極にあり、それ以外の茶室の窓の構成は、すべてこれら二つの茶室の窓の間に位置づけられるといってよい。待庵と如庵の窓を読み解けば、他の小間の茶室の窓はすべて理解できるといっても過言ではない。

如庵の窓、有楽の生き様

有楽は、信長の弟、戦国武将・織田長益として戦国の世を生きた。本能寺の変を生き延び、秀吉の御伽衆となるが、関ヶ原の戦いでは徳川方につく。さらに大坂冬の陣では豊臣方の大将として、和睦に尽力。ところが大坂冬の陣を最後に隠居し、大坂夏の陣には参加していない。まさしく戦国の世を生き抜いた武人であるが、それ以上に茶人であったのだろう。

本能寺の変で天下人の弟から一転。有楽(長益)はまだ36歳だったが、そのとき武人としての野望は諦め、ひたすら生き抜くことを茶人としての有楽は目指したのではないか。剃髪して「有楽」と名乗るのは44才。生き抜いた先に、隠居して建てた如庵。有楽が71才のとき、亡くなる4年前である。

余生を送るための茶室。茶人としての集大成ではあるが、利休の待庵と違って、世に問う必要はない。自由なアイディアに満ちつつも、ゆったりとくつろげる空間を欲したはずだ。利休がマニフェストとして示した形は、当時すでに茶室のセオリーとして凝り固まりつつあった。その中で、セオリーにまったくとらわれない、自由で落ち着いた窓の構成は、有楽が晩年にたどりついた境地を体現しているようにも思えるのだ。

さらに、その後の如庵の来歴もみてみよう。当初は京都・建仁寺正伝院にあったが、明治に東京・麻布の三井本邸、そして昭和初期に戦火を避け神奈川・大磯の三井別邸へ、さらに現在は名古屋鉄道の所有となり、愛知県・犬山城の麓の有楽苑に移されている。安定を求めてつくられた如庵が、400年にもなろうかという時を、主人である有楽のように生き抜いて、彼の故郷である尾張の地に戻ってきた。有楽の魂が宿っているようである。

<如庵の窓、番外編>

本稿の冒頭で「如庵には、窓が6つある」と述べたが、それ以外の特筆すべき開口部として、あと2つ挙げておきたい。ひとつは、躙口に入る前にある特徴的な丸窓。内外ではなく、外部と軒下の間に設けられた、障子のない下地窓である。もうひとつは、点前座前の火灯形にくりぬかれた板壁。こちらは厳密には窓ではなく点前座と、半畳のスペースの間に設けられた開口部である。

安定/不安定といった論の筋からは脱線するが、いずれも魅力的な窓であり、かつ未だ読み解かれていない、有楽の最終定理ともいうべき窓といえる。今後の論の展開を期待し、この場を借りて触れておきたい。

土間庇の丸窓、太陽の見立て

如庵には、躙口に入る前の庇の空間に丸窓が設けられている。位置は躙口の向正面にあたる。

日本建築では丸窓は太陽の見立てとされており、書院から見たときの景色を際立たせるアクセントとして設けられたとされているが、果たしてそれだけの理由だろうか。窓であれば光が差し込む。あの天才的な有楽であれば、光の効果もとりいれたことは想像に難くない。

ここで、如庵の建つ方角が重要となる。現在は、丸窓は西を向いており、西日が差し込むだけの窓である。ところが、正伝院に建てられたときは南向きであったとされている。つまり、丸窓は太陽の見立てであるだけでなく、文字通り太陽の光が差し込む窓であったのだ。

さらに、茶事の流れとあわせて考えてみたい。正午の茶事であれば、席入りする頃には、入口である躙口、靴脱石が正面から明るく照らされる。そして茶事が終わるころには、日も傾き、丸窓からの光は東側=出口側へ落ちる。つまり躙口から出ると、庭へつながる飛石へと誘う方向に、光が落ちるはずだ。

茶事の流れにあわせるように、丸窓から落ちる光が移ろうことを狙ったのだろう。また、現在の方角では、南向きを正面に建てられているため、躙口のある庇の下が明るすぎるようにも思える。そして有楽窓も、現在の東向きより北向きであるほうが、木々に反射した色が詰め打ちされた竹に映り、より美しく色づくはずだ。やはり本来の方角が望ましいのだろう。

風炉先の火灯窓、床の見立て

如庵には、点前座の先に、半畳の用途不明のスペースがある。そして、その半畳と点前座を区切るように板壁が立てられ、火灯形の開口が大きくあけられている。

-

点前座側

-

下座床

開口の意味を探るため、如庵のプランニングから考えてみたい。

如庵は下座床といって、亭主の背中側に床がある形式である。しかも、普通の下座床とは異なり、さらに半畳下がった下座床で、点前座からは床はまったく見えない。本来は客をもてなすのが旨であるので、下座床にいる亭主からは床が見えなくともかまわないのだが、そうはいっても亭主である有楽も楽しみたいはずだ。そこで、半畳の用途不明のスペースを、亭主床のように考えられないだろうか。風炉先の半畳は、枡床として見立てられなくもない。

床はセオリーどおり軸や花を掛けるとして、半畳のスペースは自由につかったのではないか。薄板を敷いて花入をおいてもよいし、口切の茶事のときに茶壷を置いたら亭主としては格別ではないだろうか。

風炉先の火灯形の開口は、亭主にとっての床の間、1風炉先の枡床であるという新たな論を投げかけ、今後の論の展開を待ちたい。

注釈

1:点前座の客側に炉がある形式を「向切」という。畳2枚の客座、床の間、台目畳の点前座、半畳の用途不明のスペース、そして如庵にしか見られない、三角形の板敷。他に類を見ない平面構成である。言葉の響きからは待庵(二畳敷隅炉)と似たように聞こえるが、如庵は待庵の2倍近い広さをもつ。なお、台目畳の場合は出炉といって点前座の外に設けるのが一般的だが、如庵では台目畳のセオリーである3/4サイズより大きくした上で、炉を点前座に取り込み、台目畳に向切としているのはかなり特殊な事例。二畳半台目ではなく、三畳半と分類すべきとの説もある。また、斜めの板敷は、如庵にしかない特殊で天才的な創意工夫の産物である。平面構成については先行研究を参照いただきたい。

2:連子窓の一種。連子の竹を、隙間なく詰め打ちしたものをいう。有楽のオリジナルであるため、有楽窓と呼ばれることも多い。

3:土壁の下部に張られる紙。土壁と着物を痛めないようにする機能上の目的がある。

4:同様に敷居まで目一杯に腰張りが張られた茶室としては、古田織部による燕庵の他、あまり見られない手法。

5:書き損じなどで不要になった紙。反古張。不要になった暦を用いる場合は、特に暦張と呼ばれる。

6:土壁=「無」の見立てについては第1回参照。

7:反古紙を漉きなおした再生紙。再生紙であるため、染料を混ぜて色がつけられた、粗めの質感。

8:小間の茶室。広間の茶室は書院造の性格が強く、どれも安定した構成である。

9:有楽自身の言葉として、「二畳半、一畳半などは客を苦しめたるに似たり」とあるように、くつろげる空間を目指していたのだろう。

三井嶺/Rei Mitsui

1983年愛知県生まれ。東京大学大学院修士課程(日本建築史専攻)で茶室の研究を行う。坂茂建築設計を経て2015年三井嶺建築設計事務所設立。「日本橋旧テーラー堀屋改修」において「新建築」および「建築技術」に掲載。「U-35 / Under 35 Architects exhibition 2017」最優秀賞受賞。