菊竹清訓「芹沢文学館」(現・芹沢光治良記念館)における窓の多様性

06 Jun 2024

- Keywords

- Architecture

- Columns

- Essays

「人間の運命」などの代表作がある作家・芹沢光治良の生誕地である静岡県沼津市我入道。駿河湾をのぞむ松林に取り囲まれるように、菊竹清訓建築設計事務所による「芹沢文学館」(現・芹沢光治良記念館、1970)は建つ。壁の集合としてのコアというシンプルな構成に展開する多様な窓から、研究者・建築家の松田達氏がメタボリズムの知られざる名作を紐解く。

松林のなかに立つ、4本の柱

駿河湾に面して田子の浦から約10km続く千本松原の東端、我入道海岸に「風に鳴る碑」(1963)という文学碑がひっそりと建っている。鉄筋コンクリートの壁の中央からずれた部分に、縦に細いスリットが空けられ、当時はその上部に向井良吉による彫刻が配されていた。このスリットを通る風の音が、この地に生まれた文学者の幼年期に重ね合わされている。

-

大高正人設計による文学碑「風に鳴る碑」

大高正人の設計である。知らなかった。内部の鉄筋も見え、やや朽ち果てた状態であるが、このあたりの海風の強さを逆手に取り、細いスリットの存在で風の音を示唆している。この文学碑から海を背にし、右手の牛臥山と、左手の松林の間に、コンクリートの量塊が見えてくる。菊竹清訓設計の「芹沢文学館(現・芹沢光治良記念館)」である。

近づいてみよう。建築は4本の大きな塔状のコア(核となるような部分)で構成されている。巨大な柱のようにも見えるが、内部は比較的広く、階段室にも展示室にもなっている。4つのコアのあいだにスラブが架け渡されているが、1階の天井高が5mと高く、階数は2階しかない。屋上は展望台となっていて、千本松原と駿河湾を望める。ひとつのコアの中心に、細長いスリットが空けられている。変則七角形のコアの壁はいずれも細長く、細部はゴシック的な垂直性を感じるが、全体のプロポーションは決してそうでもない。ふとこの全体のボリュームが、周囲の松林に呼応していることに気づいた。松林に溶け込みながら、しかし建築としての存在感を放っている。

肌で感じられるメタボリズム

竣工したのはちょうど大阪万博さなかの1970年である。3月に万博が始まり、6月に「芹沢文学館」が竣工した。菊竹はすでに時代の寵児であった。万博では《エキスポタワー》(1969)が完成していた。菊竹は1960年代には《海上都市》など数々の未来ヴィジョンを提示し、《東光園》(1964)や《都城市民会館》(1966)などの代表作も次々と完成し、さらには自らの設計の方法論を提示し、主著となる『代謝建築論――か・かた・かたち』(彰国社、1969年)を発表したばかりでもあった。

この頃の菊竹のおびただしいプロジェクトのなかで、「芹沢文学館」はそれほど目立った作品ではないようにも見える。しかし、じっくりと館内を歩き回りながら、この作品が実は菊竹の隠れた名作ではないかと思えるようになってきた。コアが支える空間は、まさしくメタボリズム的な表現である。構成としては、4つの壁柱が居住空間を宙に浮かせる《スカイハウス》(1958)や同じく4つのコアと中央に並ぶ柱が空間を支える《館林市庁舎》(1963)にも似ている。しかし、「芹沢文学館」の規模はその両者の中間で、いずれにもない独自の空間体験をすることができる。コア同士の距離は、遠すぎず近すぎず、肌でその感覚を実感しつつ、中央のスラブを浮かせていることを感じられる。

さらにいえば、この規模の建築こそが菊竹の思想と建築、菊竹の言葉でいえば、「原理」(か)と「法則」(かた)と「現象」(かたち)とを、もっともよくつなげているのではないかと思える。菊竹が唱えた「か・かた・かたち」を、ひとつの建築のなかで、もっともよく同時に実感できる場所ではないかということである。この結果は、「芹沢文学館」の「窓」の扱いに現れているのではないかと感じた。

窓を空けずに、窓を空ける

どういうことだろうか? 実は「芹沢文学館」では、窓の存在をほとんど感じない。というより、いわゆる開口部としての「窓」はそこにつくられていない。この建築に「穴」はどこにも空けられていないのだ。通常、窓は建築において光や風を通す、何らかの開口部である。しかし、菊竹はこの建築において窓をそのようにつくってはいない。あえていえば、菊竹は「壁」しか建てていない。壁の集合としてのコアがこの建築のほとんどすべてであり、他はそれを結ぶいくつかの水平面である。

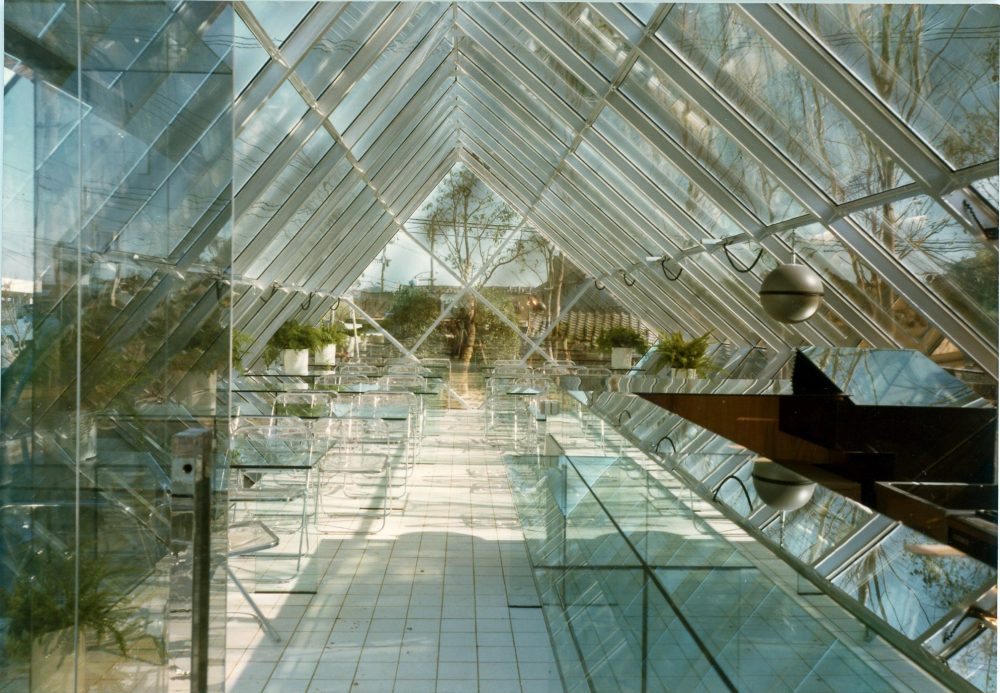

このシンプルで力強い構成のなかに、3種類の「窓」があるように思う。1つ目の窓は、階段室があるコアに空けられた、細長いスリットのはめ殺しの窓である。興味深いのはこのスリット上方に小さな横長の窓があることで、外部から見ると全体が細長いラテン十字の窓となっており、芹沢が生涯影響を受けたキリスト教を暗示している。一方でこの窓は、空けられた窓というよりも、壁の隙間として表現されている。コアのなかの螺旋階段を登っていくと、漁具の浮標をモチーフに制作された照明が下から2つ、上部の片持ち梁から階段室の中央に吊るされているのが見える。階段室は海中がイメージされているという。もう少し登ると十字の開口部が現れてくる。決して大きくない空間が、ドラマティックかつ幻想的に構成されている。

-

階段室から十字型に空けられたスリットの窓を見る -

スリットのはめ殺し窓詳細

2つ目の窓は、コアの隙間そのものである。もともとピロティとして構想されていた天井高の高い1階は開放的で、コア間の1階上部に空けられた開口部からの柔らかい光が館内を満たしている。しかし、より開放的なのは上階である。4本のコア柱が中央の空間を浮かせていることがよくわかる。コア柱に切り取られた平面が十字型であったのは、十字のスリット窓のように意図的なものにも思えなくはない。杉板本実型枠によるコンクリート打ち放しの天井は、四方から中央に向かって楔形の文様が筋状に刻まれており、松葉がイメージされているという。細やかなデザインによって視線はやや上方に引き寄せられ、この空間の浮遊感を高めている。コアの間は全面が開口部となっている。大開口部の左右両端に床から天井いっぱいのスリット状の片開き窓が少し太めのアルミサッシとともについているが、他には視線を遮るものはなく、外部の松林が視界全面に飛び込んでくる。コアにある扉が開け放たれ、その奥の全面開口部が見える位置に立つと、全体の開放感はいっそう際立つ。あえていえば、2階の空間に「窓」はない。4つのコアがあることによって、開口部は自動的に生まれている。菊竹は窓を空けずに、窓を空けたのである。

垂直のリズム/マジックのような仕掛け/異なる建築言語の混在

3つ目の窓は、いわゆる通常の窓である。とはいえ、「芹沢文学館」の窓はいずれも興味深い。エントランスの大扉の内側には、5mの大開口部が木枠と木サッシの窓で構成されている。上下に並ぶ正方形の窓の連続が、垂直のリズムをつくり出している。Pタイルが天井と同じく楔形の模様をつくっていた床以外は当時と変わっておらず、大きなコア柱に対して細かなデザインがバランスを取っている。

現在の管理室の奥からは中二階に上がることができ、そこには二畳半程度の和室風の空間が隠されている。なお、和室といっても天井や壁は打ち放しコンクリートである。この部屋と中央の空間をつなぐ開口部は、内側から両引の襖、障子、そして両開きの框戸と丁寧に三重になっているが、外側の框戸をいっぱいに開くと、なんと1階の両開き戸とともに多角柱の面取られた部分にぴったりと納まり、完全に存在感を消すのである。このマジックのような仕掛けは1階、2階を通して他のコア周りにも現れるが、上下の框戸がつながって存在感を消す部分はここだけである。菊竹が「芹沢文学館」において当初の抽象的な多角柱のコア以外に、いかに具体的な構成要素を増やさないように工夫したかということを、ディテールのレベルで確かめられる貴重な部分となっている。

-

中2階の管理人休憩室

もうひとつ気になったのが、外から見たときのエントランス正面右手にある三角柱形の小窓である。この部分だけなぜか異なる建築言語が入り込んでいるように感じるのだ。他の換気窓のように単純な開口部でも窪みでもなく、出窓風になっており、外部からは明らかに目立つ。竣工当初には照明も付けられていなかった。窓を隠すためだとしても、いささか造形的意図が強すぎるように思われる。あえていえば、晩年のル・コルビュジエ的な要素のようにも思われる。たとえば《ロンシャンの礼拝堂》(1955)の東側の壁にぽつん空けられ、少しだけ飛び出しやや上向きに傾けられた窓や、《ラ・トゥーレット修道院》(1960)の南側の壁に空けられ傾斜したコンクリート版で覆われた窓に、どことなく似ている。外部の壁面への造形的なアクセントになると同時に、内部空間に適切な採光をもたらしている。菊竹事務所での「芹沢文学館」の担当は、若き富永譲であった。後にル・コルビュジエの研究者としても知られることになる富永の発案ではなかったかなど邪推もしてみたいが、ここでは先の2つと合わせて「芹沢文学館」に見られる窓の多様性を指摘するところで止めておこう。

「か・かた・かたち」を同時に感じられる空間

3つ目の窓で挙げた通常の窓の多様性自体、非常に興味深いが、もういちど前二者の「穴を空けていない窓」に戻ろう。壁のスリットにせよコアの隙間にせよ、窓として空けられたというよりも、壁やその集合としてのコアの合間がたまたま開口部になったような開口部だといえる。

前者の壁のスリットは、偶然なのか、すぐ側にある大高正人による文学碑「風に鳴る碑」のスリットにも共鳴している。現在、老朽化が進み、見捨てられたようになっているこの文学碑は、なんとか修復にこぎつけられないだろうか。文学碑と文学館は、2人のメタボリストによる連作のようにも見える。後者のコアの隙間は、《スカイハウス》とも《館林市庁舎》とも異なると述べた。両者の中間的なスケールであり、この規模の建築は菊竹の作品のなかでもかなり珍しい。再び菊竹の言葉を使うと、規模が小さければ「現象」(かたち)が見えやすく、規模が大きければ「原理」(か)が見えやすい。一方で他方が見えにくくなるものである。しかし、「芹沢文学館」で感じた印象は、空間に起こる「現象」(かたち)を肌で感じながら、コアがつくりだす空間の「法則」(かた)を理解し、かつ芹沢の文学や地域の特性の「原理」(か)に触れていることを、同時に実感することが出来る場所だというものである。

「か・かた・かたち」のいずれをも感じることができるような中間的規模の建築であることによって、結果的に複数のタイプの窓がこの建築には同居している。このように窓の面白さと多様性という意味において、「芹沢文学館」は菊竹清訓の建築作品において、他の建築にない独自の位置づけをもっている隠れた名作なのではないかと思えるのである。

-

2階ホールの開口部から駿河湾をのぞむ

松田達/Tatsu Matsuda

1975年石川県生まれ。建築学・都市学。建築家。静岡文化芸術大学デザイン学部准教授。1999年東京大学大学院工学系研究科建築学専攻修了。隈研吾建築都市設計事務所を経て、パリ第12大学パリ都市計画研究所にてDEA課程修了。東京大学先端科学技術研究センター助教等を経て、現職。著書に『建築思想図鑑』(学芸出版社、2023年)、『記号の海に浮かぶ〈しま〉(磯崎新建築論集 第2巻)』(岩波書店、2013年)(いずれも編著)ほか。作品に《JAISTギャラリー》ほか。