西川純司(社会学者)

「近代日本における感染症と微気候をめぐる実践」

04 Apr 2023

- Keywords

- Sociology

- WRI session

公益財団法人窓研究所は、当財団が関係した研究の成果を共有するため、2022年4月23日(土)に「WRI session 研究報告会2022」をオンラインで開催し、その第二部では「疫病と窓」をテーマにした4名の研究者・建築家による研究成果報告を配信しました。本記事は登壇者のひとりである西川純司氏(社会学者)の講演内容を再構成したものです。

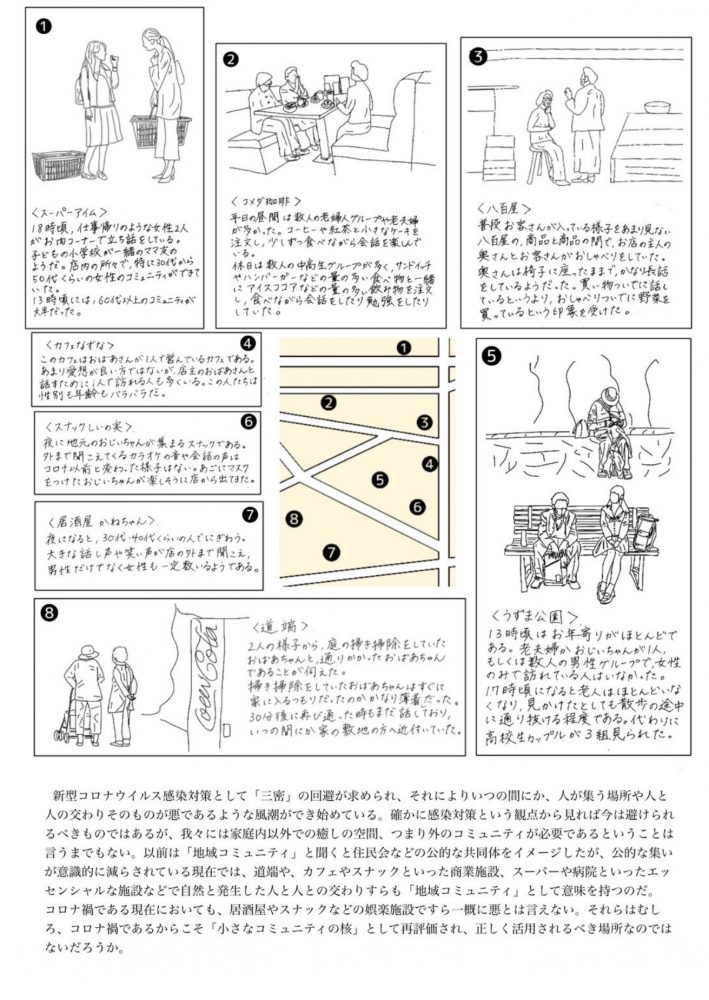

コロナ禍の現在、住まいにおける健康や衛生に対する関心が高まっています。この感染症によって住まいのあり方は変わるのでしょうか。ただ、歴史を振り返ってみると、100年前の日本でも実は感染症と住まいのあり方は大きな議論になっていました。当時はコロナと同じ呼吸器系の感染症である結核が問題でした。

-

西川純司氏

結核(tuberculosis)とは結核菌に感染することでおこる感染症の総称で、主に肺結核のことをいいます。戦前の社会では治療薬がなかったので、死亡原因の1位となっていました。そのため、ときに「国民病」ともいわれて恐れられていました。

結核がまん延するようになったのは明治以降なのですが、工業化と都市化によって、人びとが劣悪な労働環境や居住環境、あるいは貧しい栄養状態に置かれたことがきっかけになったといわれています。治療薬がないなかで、人びとは結核とともに暮らさなければならない状態でした。

具体的な感染経路について、当時の資料から見てみます。現在のコロナと似ているところもあるのですが、家族間の感染、泡沫(ほうまつ)による感染、衣食住などがあげられています。

-

「泡沫に因る伝染」(友朋社 1914)

この絵は当時の衛生に関する小冊子に掲載されたもので、泡沫による伝染、いわゆる飛沫感染に注意を呼びかけています。その注意書きには、「病人と向かい合って話す時には、三尺以上離れること」と書かれています。90センチ以上は離れておかないと菌を含んだ飛沫を浴びますよ、と注意を促しています。

-

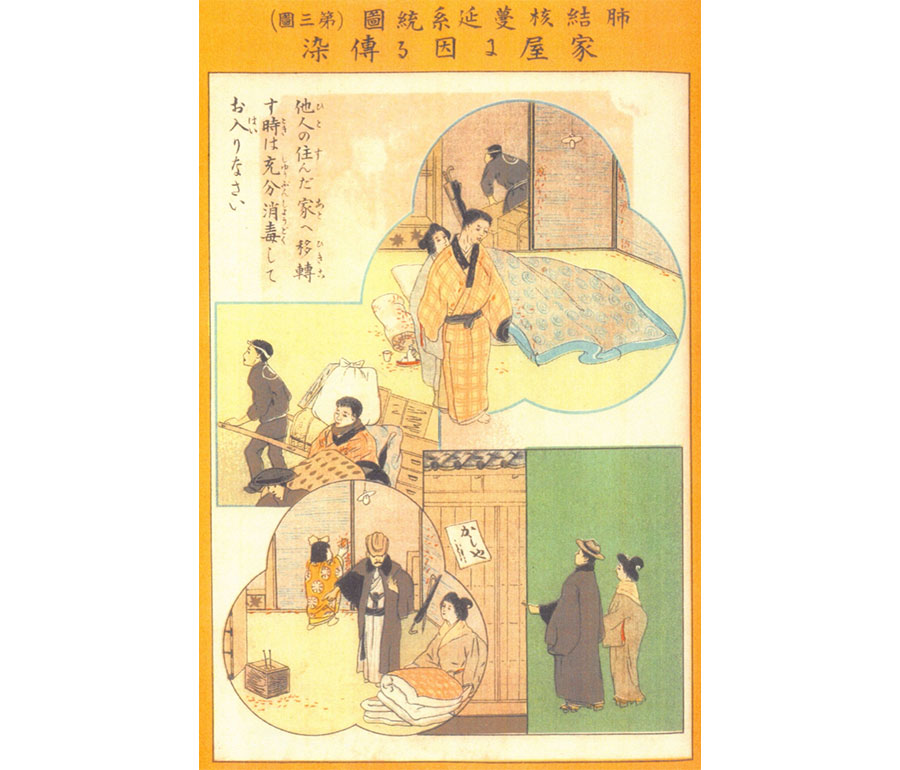

「家屋に因る伝染」(友朋社 1914)

家屋を介して感染するということもよくいわれていました。当時は今と違って借家が多いですから、前の居住者が結核を患っていたのであれば、次に入る人は十分に消毒をしておかないと感染してしまう、というわけです。

では、感染対策として何をすればいいのか。こちらも現在のコロナと近いところがあるのですが、結核患者からの物理的距離の確保、飛沫への注意(咳をするときに紙やハンカチで口や鼻を覆う)、手指消毒などが呼びかけられていました。

-

育児と感染予防(太田編 1930: 78)

特に結核に感染するのは子供の時代に多いということで、子供を結核患者の近くで遊ばせてはいけないということが、上の絵のなかでもいわれています。

-

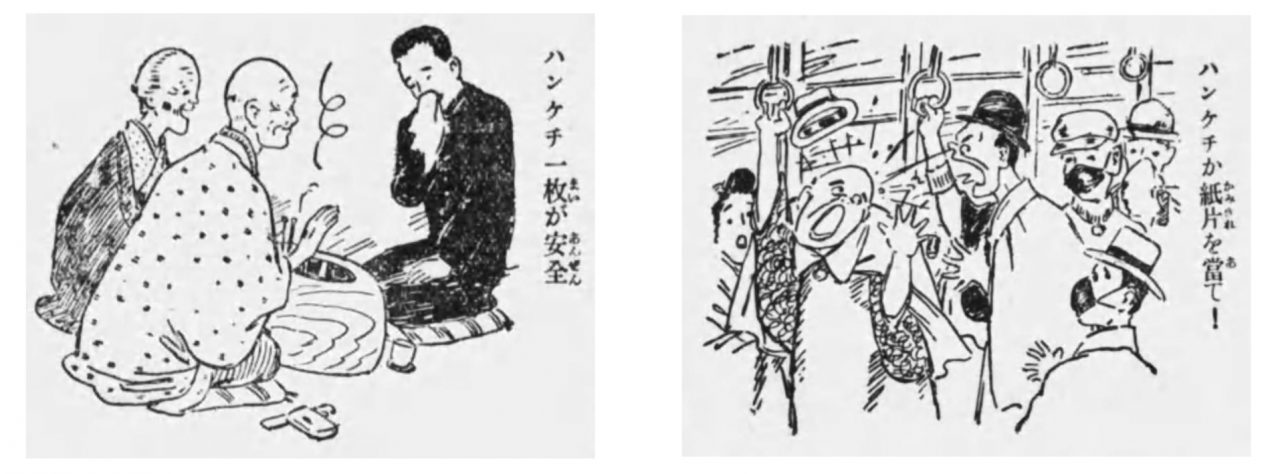

ハンカチの使用を促す挿絵(産業福利協会 1930: 36,39)

人と話をするときは、ハンカチあるいは紙切れを口に当てることが望ましいとされていました(結核予防会 1939)。

このような感染対策があるのですが、私は日光や新鮮な空気が重視されていたことに着目しています。これらは天然の薬、あるいはワクチンといえるようなものですが、どのように使われていたのかをみてみます。

-

「結核予防善悪鑑」(日本科学史学会編 1967: 140)

例えば、この図は1914年の東京大正博覧会に日本結核予防協会(のちに結核予防会へ合流)が出品した「結核予防善悪鑑」というもので、感染対策を番付にしています。右が良い対策、左が悪い対策です。注目したいのは、やはり良い対策の横綱に挙げられているのが「日光と空気」だということです。薬がないなかで、日光を浴びて新鮮な空気を吸うことが一番の対策だったということがわかります。

-

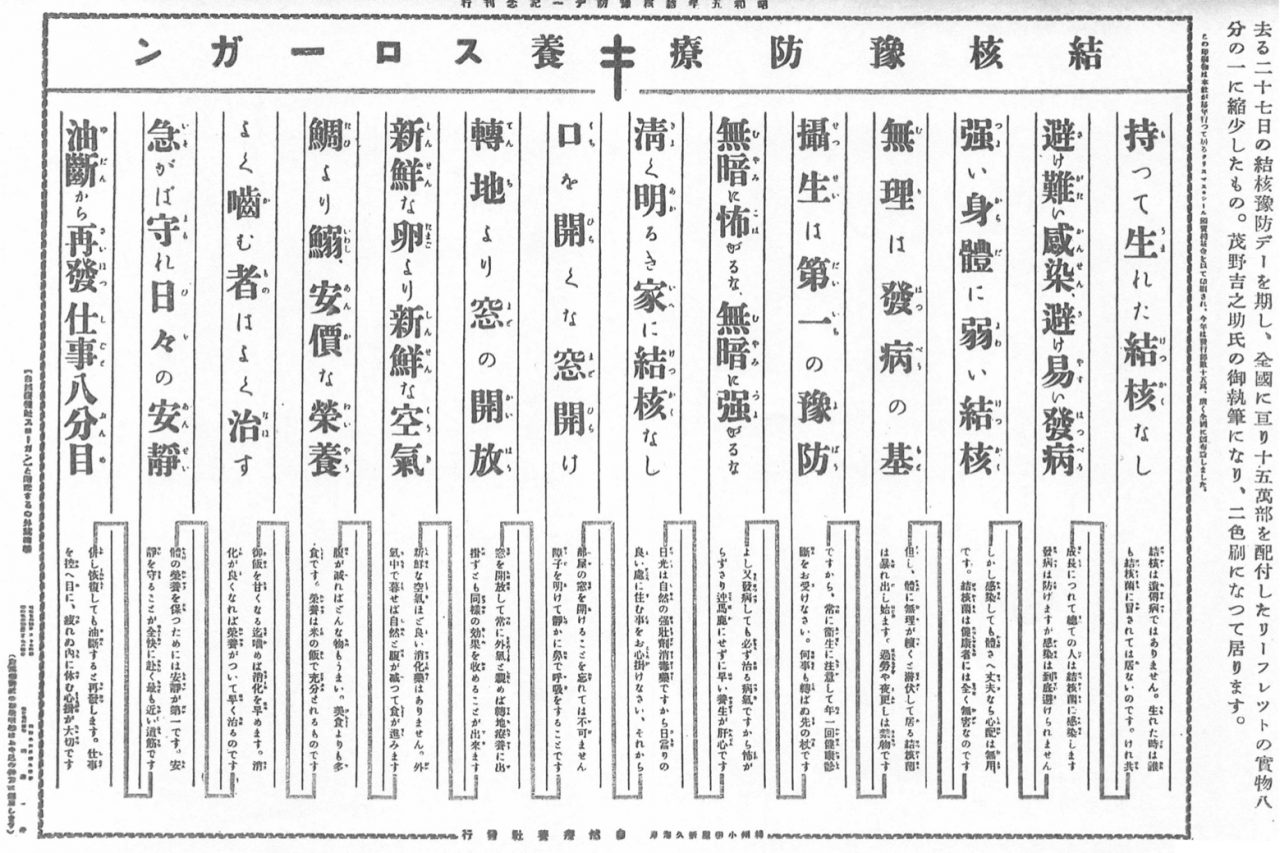

「結核予防療養スローガン」(茂野 1930)

また、自然療養社という出版社が当時『療養生活』という雑誌を発行していたのですが、ある年の結核予防デーに合わせてリーフレットを作っています。そのなかに上の図のようなスローガンが掲載されています。なかでも「口を開くな、窓開け」という文句がわかりやすいかと思います。飛沫が飛ぶので口を開くなと言いつつ、窓を開けることで感染対策になるということを端的に言い表しています。

次に、日光と空気が重視されていたことを具体的な住まいにおいて確かめてみたいと思います。

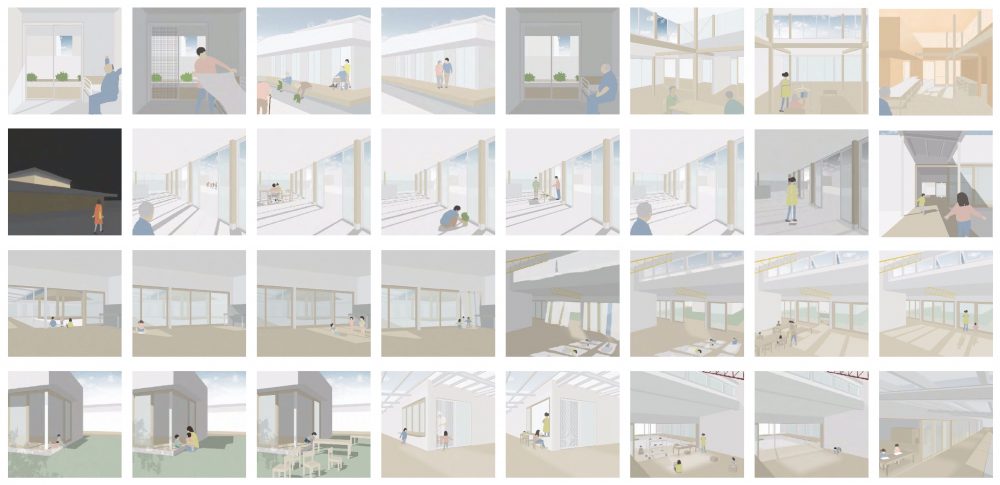

まず、大正・昭和初期に活躍した建築家の藤井厚二や山田醇らが試みた「健康住宅」があげられます(藤井 1928; 山田 1932)。彼らは当時流行していた文化住宅を批判し、居住者の健康を目的とした住宅づくりを目指しました。気候や風土を科学的に分析し、その知識にもとづいて間取りや設備の設計を行いました。今日ではこうした考え方は環境工学と呼ばれており、とくに藤井はそのパイオニアとして知られています。彼らの設計する住宅では風の通りや太陽光の差し込みにより注意が払われていて、例えば「サンルーム」として機能する縁側が設けられています。

藤井厚二が設計したとされる『後山山荘』が広島県福山市の鞆の浦にあります。この住宅は発見されたときにはかなり朽ちていたのですが、それを建築家たちが当時の図面、設計思想を受け継いで、再生させたものです(谷藤 2019)。

鞆の浦を一望できる山手にあるのですが、木造平屋建ての主屋に対してサンルームとなるスペースを後から増築しています。間口が約6メートル、奥行きが約2メートルあり、南に面した造りとなっています。

勾配のある網代の天井に換気口が設けられていて、汚れた空気をここから排出する設計になっています。三方を窓ガラスで覆うことによって、日がよく当たるようにもなっています。

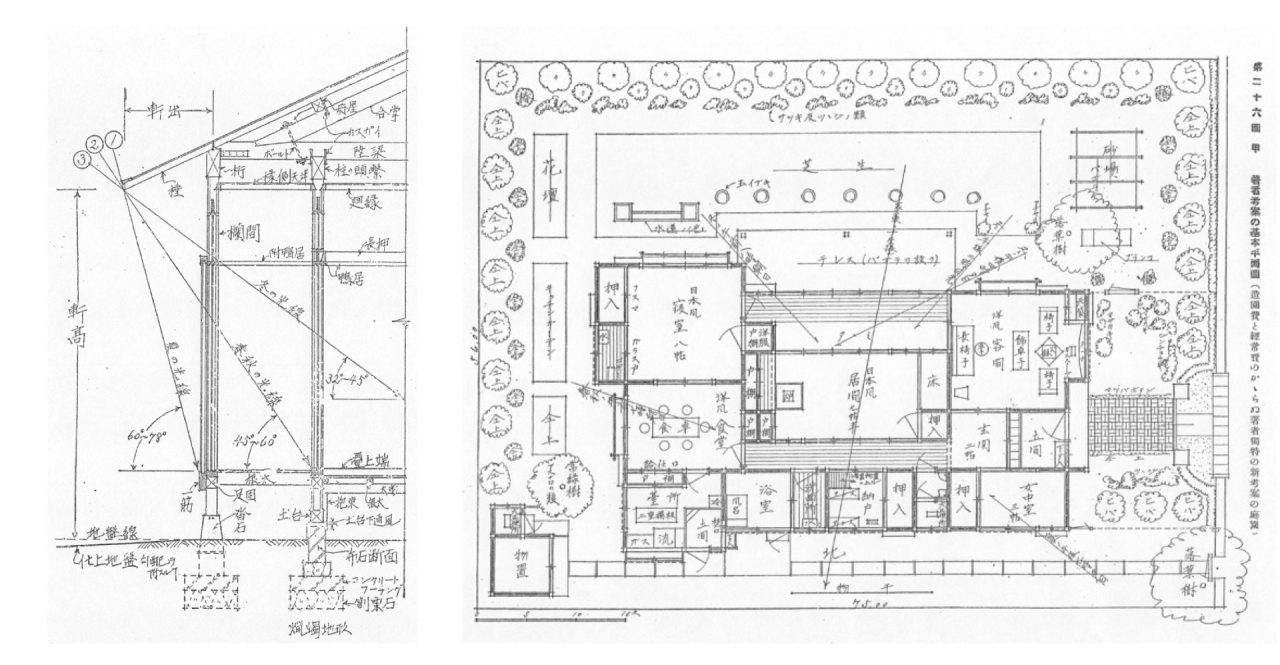

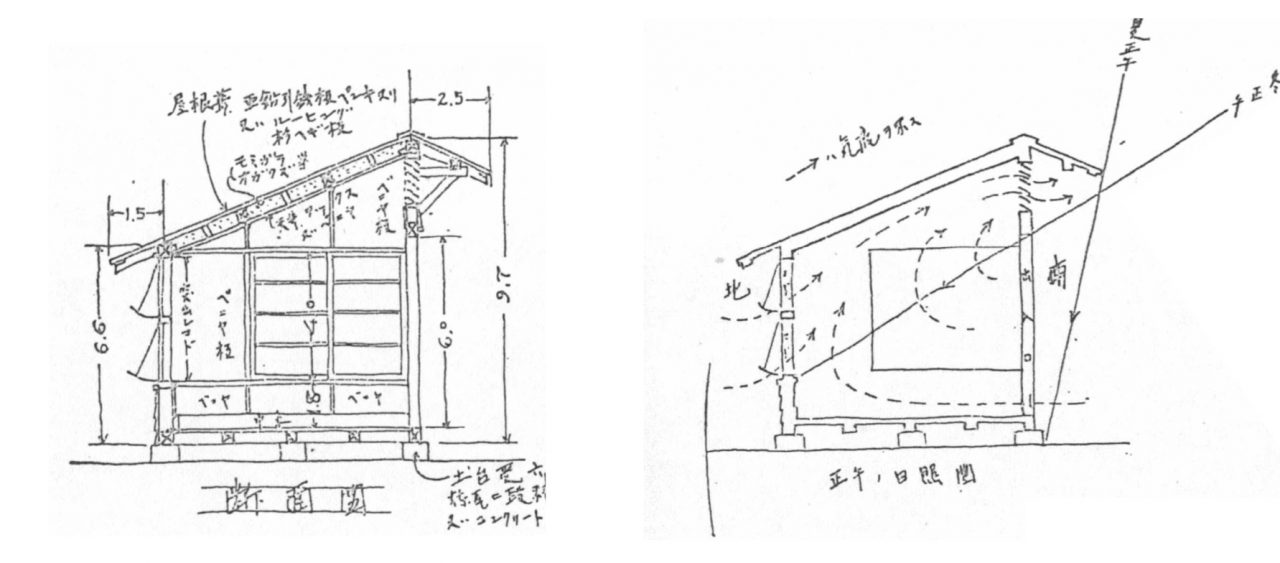

山田醇に関しては、彼が理想とした平面図が残されています。注目したいポイントは日の差し込みが矢印で表現されているところです。彼もまた、主要な部屋の南側には縁側を設けるとともに、季節ごとに異なる日光の射し込みを計算したうえで軒の出およびその高さを決めていることがわかります。

-

日光投射図(左)と基本平面図(右)(山田 1932: 16, 56)

このように、彼らは住まいに日光や空気を広く行き渡らせることによって、感染予防や健康増進を図ることを試みていたと考えられます。とくに藤井厚二の建築は今日、環境共生住宅の先駆けとして再評価されているのですが、当時の文脈を考えると、健康対策や衛生対策の文脈で理解する必要があるのではないかと思います。

他方、結核を患った人が住宅でどのように療養していたのかという点を、次に確認していきたいと思います。明治中期以降、サナトリウム(結核療養所)が設置され始めるのですが、病床数が限られていたことから結核患者の多くが入院できませんでした。その結果、多くの人が自宅療養を強いられるという状況にありました。

先述の雑誌『療養生活』を発刊した田辺一雄は、自宅で療養する場合はそれに適した病室に改造するべきだとして、その条件を提示しています。例えば、日光が豊富に入ることや、空気の流通を自在にするために窓の入り口を大きくすること、あるいは病室として必ず一室を病者に与え、健康者の衣食住と分けることなど、現在のコロナ禍での自宅療養と近いことが指摘されています。

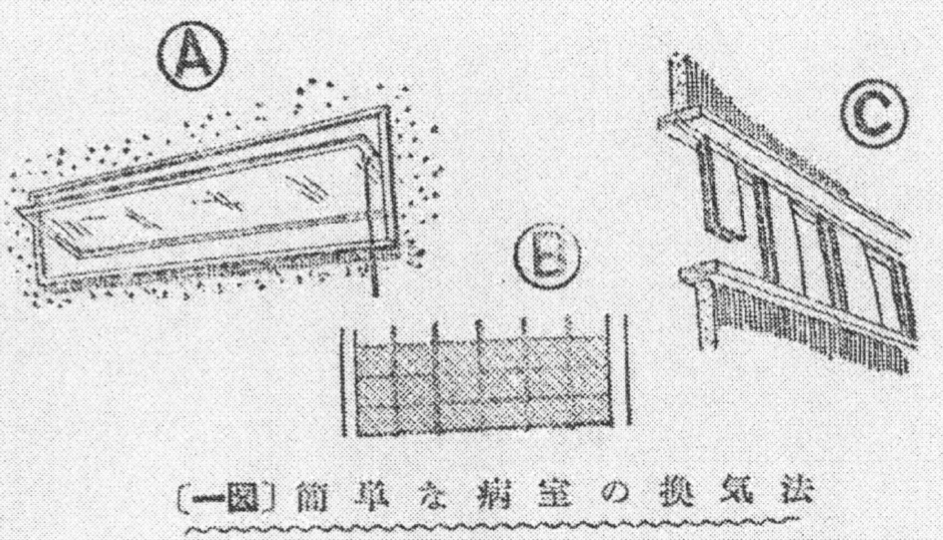

さらに詳しく病室の工夫について見ていくと、やはり風通しを良くすることに大きな注意が向けられていました。回転式の窓を付けること(A)、障子の上部に紙を貼らないことで通風を確保すること(B)、無双窓と呼ばれる窓を付けること(C)などが求められています。

-

病室の窓(井上 1954: 106-107)

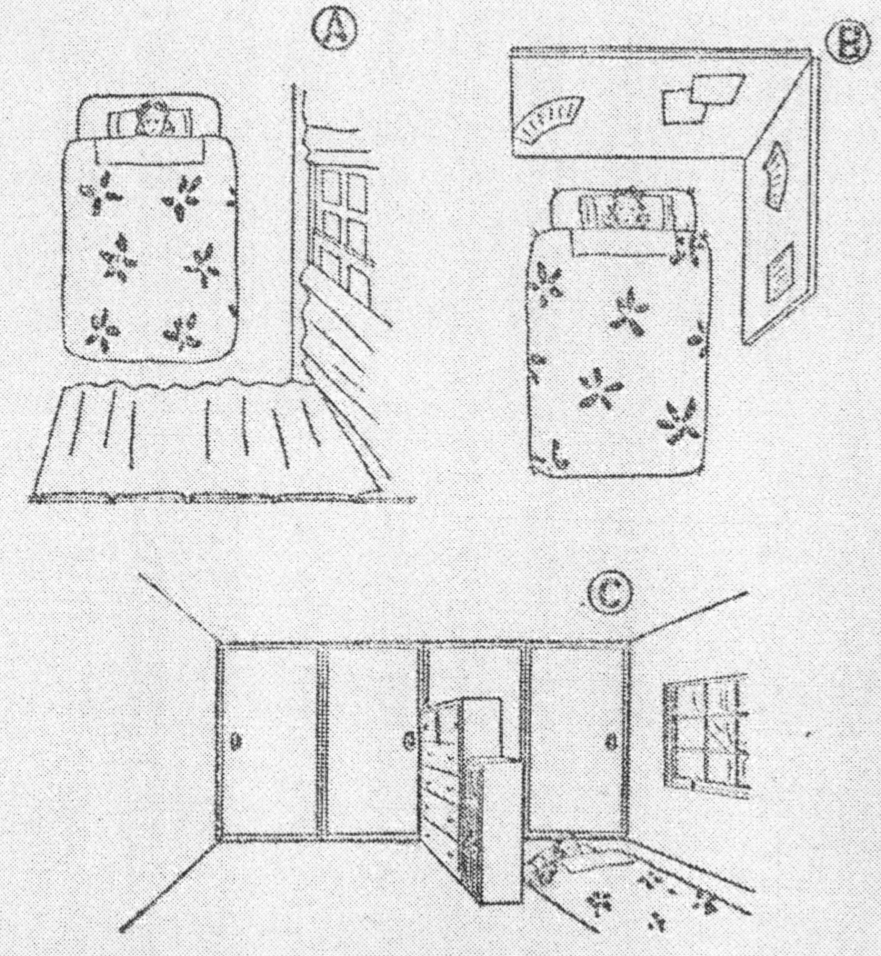

こちらは個人的に興味深かったのですが、個室が確保できない家もあるだろうということで、その場合は病人の咳や痰の飛沫が家族にかからないよう、それを遮断するような道具が必要であるといわれていました(結核予防会 1939; 雪 2008)。今でいうアクリル板のようなものですね。例えばカーテンを使ってなるべく仕切るようにしたり(A)、頭のところに屏風を置いたり(B)、タンスや本棚によって区切ったり(C)するなどの工夫が提案されています。

-

病室の仕切り(井上 1954: 111)

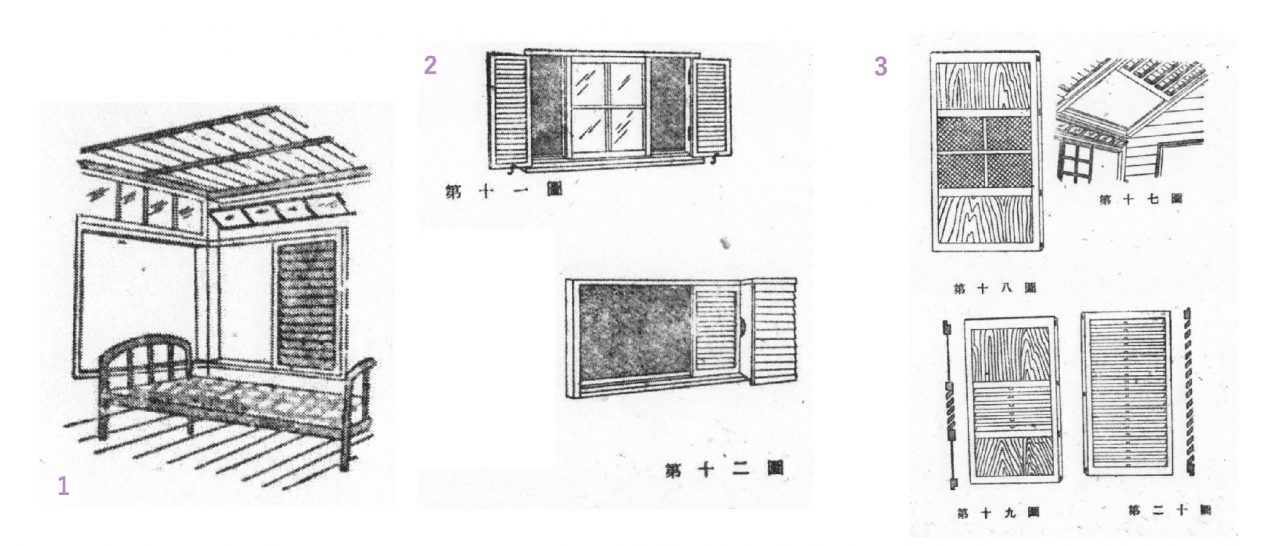

自宅療養の際、夜間の換気にも気が遣われていました。寝ているあいだも窓を開けておくことが当時の基本的な療養方針です。ただ窓を開けておくと安全上も良くないので、回転式の欄間(1)や、換気窓(2)、網戸を用いた窓や戸(3)といった工夫がされていました。

-

夜間の換気のための窓(堀川 1942: 98-104)

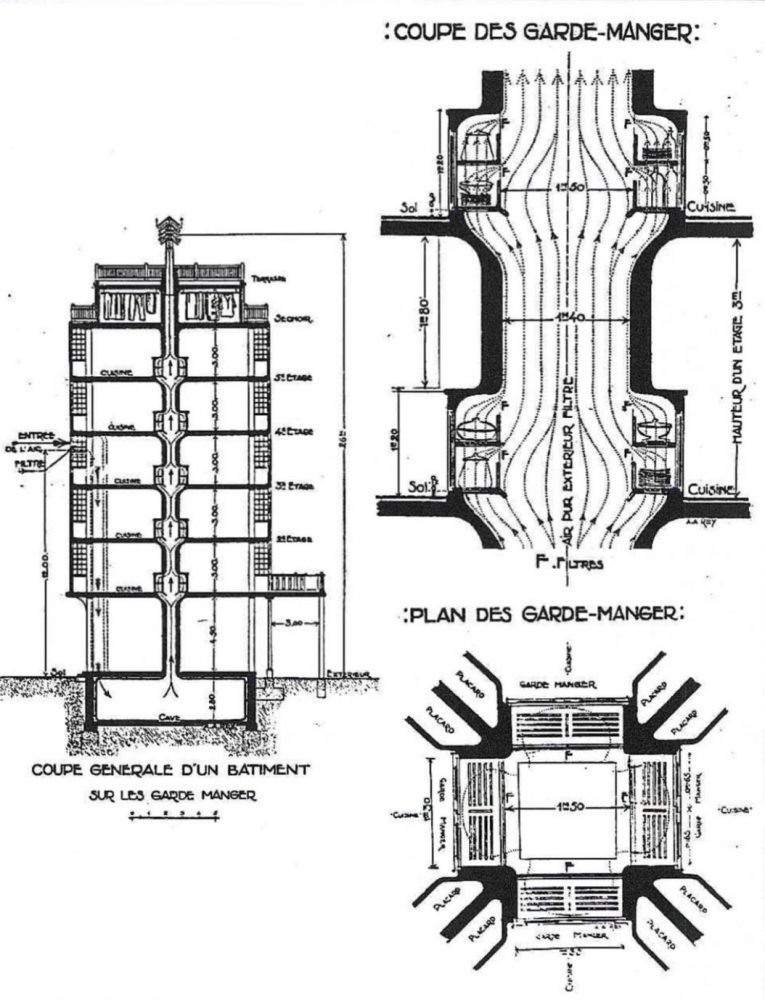

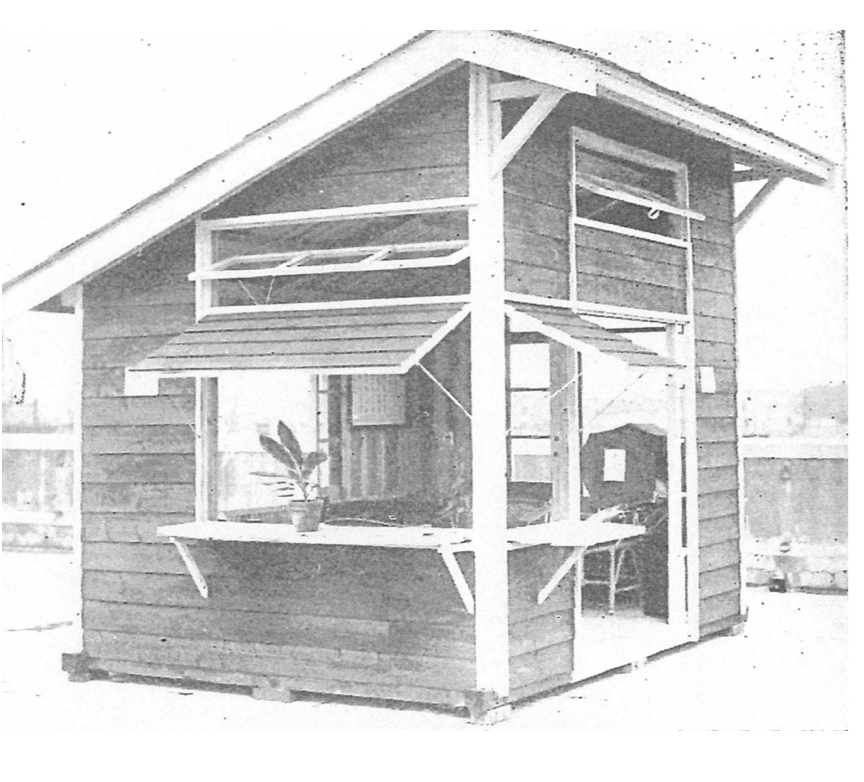

さらに、家の中で病室を確保できない場合は母屋の近くに療養小屋を建てることも提案されています。これは自然療養社が結核知識展覧会(日本赤十字社主催・内務省後援)に出品した療養小屋の写真です。二坪半の大きさで、西側と南側に上げ下げ窓、南と東、西の欄間が回転式の窓になっています。窓面積が大きく取られていることで、戸外に居るのと同様の療養効果が期待できるとしています。

-

療養小屋(田辺 1935: 巻頭)

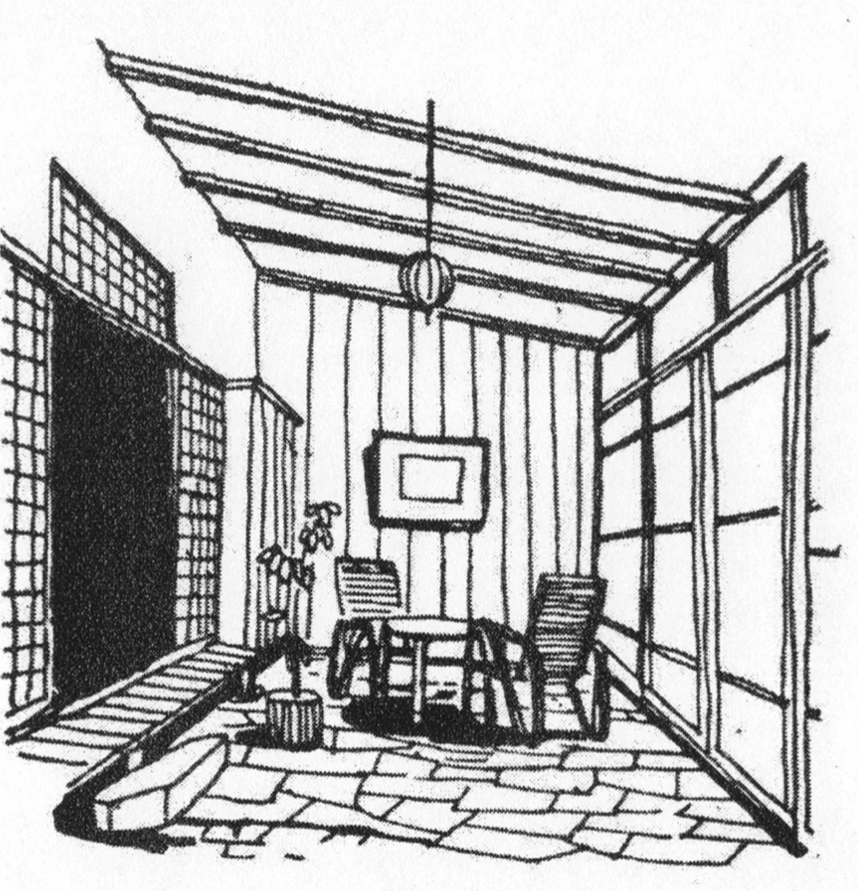

こちらの図も同じようなタイプの療養小屋を解説したものです。間口が2メートル、奥行き2.4メートルなので、なかで寝るだけの最小スペースとなっています。天井を斜面にすることによって室内空気の滞留を防ぎ、入口上部の排気窓へと空気を素早く導けるように計算されています。同時に、庇や窓は季節に応じた日光の差し込みの角度を考慮して設計されています。

-

療養小屋の断面図(宮飼 1935: 18)

他方、療養や予防においては住まいと日光の関係も重要になります。当時は決まり文句のように「日光のない室に医者が来る」という慣用句が用いられていました。なぜ日光が重要かというと、日光に含まれる紫外線が殺菌作用をもつことや、その刺激作用が身体を丈夫にすると考えられていたからです。そのため室内でも日光浴ができるように、日光を盛んに取り入れる試みがみられます。

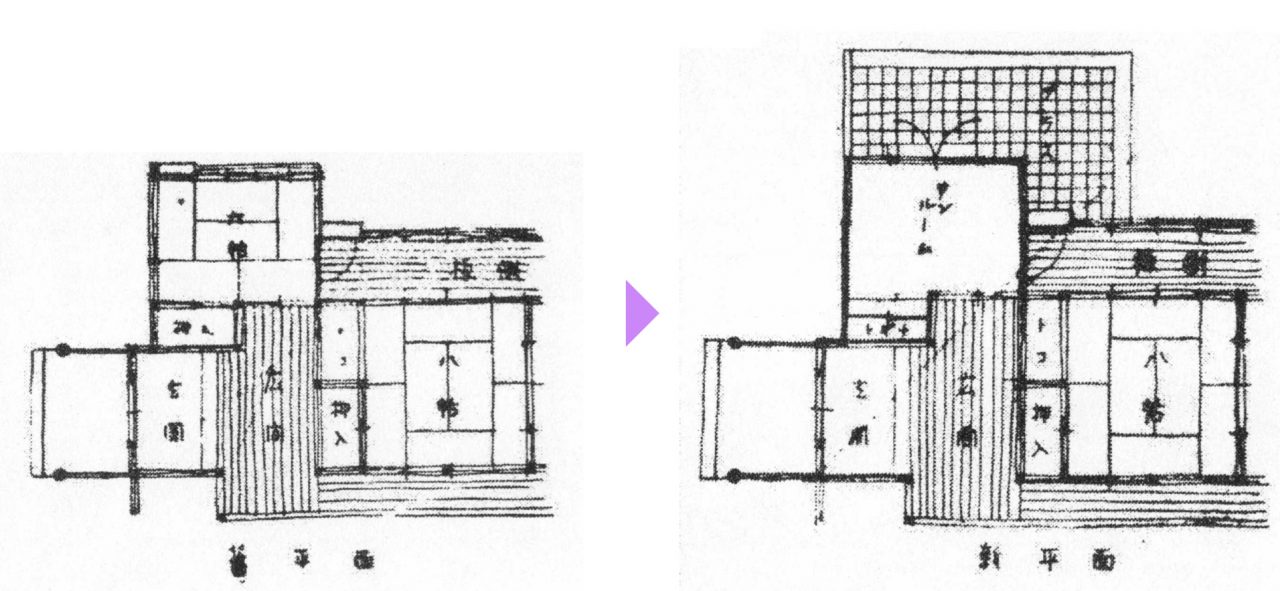

一般の住宅にもサンルームや日光浴室を設けるように推奨されました。ただ、新築を除いて、はじめからサンルームが設置されていることはまれで、既存の部屋を改築することや縁側を転用することが現実的だったようです。例えば、図のように既存の縁側に屋根を伸ばして、周りをガラスで囲うことによって、サンルームを設置する例が示されています。これなどは先ほど見た後山山荘のサンルームのかたちと似ているところがあり、当時こうしたつくり方は広く見られたのではないかと推測できます。

-

縁側をサンルームに改造する案(日本電建株式会社出版部編 1941: 74-75)

あるいは、一室を改造しようということで、玄関近くの六畳間の部屋を畳から板張りに変更し、南側の窓と屋根の一部をガラス窓とガラス屋根を設ける案も提示されています。

-

部屋をサンルームに改造する案(日本電建株式会社出版部編 1941: 34-37)

まとめに入ります。結核が猛威を振るうなか、健康や衛生は戦前の日本の住まいをめぐる議論において、すでに大きな争点になっていました。今日のコロナ禍で自明のものとなった感のある物理的な距離の確保や飛沫防止のための仕切り、換気の重要性、さらには自宅療養に至るまで、100年前の日本ですでにその多くが実践されていました。現在の住まいのあり方がコロナによってどのように変わっていくかはもちろんまだ分かりませんが、ただ現時点でいえるのは、今私たちが住んでいるこの住まいのかたちは過去の感染症の産物である、というところをまず押さえておく必要があります。

今回のパンデミックではmRNAワクチンや治療薬、あるいはロックダウン(隔離)などに社会的な関心が向いてきたと思いますが、それと同じくらい住まいやその周辺を含む気候(微気候)を制御する技術や具体的な道具・設備に目が向けられるべきではないでしょうか。

参考文献

藤井厚二,1928,『日本の住宅』岩波書店.(再録:内田青蔵編,2009,『住宅建築文献集成 第3巻『日本の住宅』』柏書房.)

堀川喜雄太,1942,『高度国防健康文化』研文書院.

井上泰代,1954,『結核と看護』主婦の友社.

結核予防会,1939,『療養読本』結核予防会.

宮飼克二,1935,「外気療養小屋の試案」『療養生活』13(6): 16-19.

日本電建株式会社出版部編,1941,『わが家を住み良く便利にする住宅の改造案図集』日本電建出版部.

日本科学史学会編,1967,『日本科学技術史大系 第25巻・医学〈2〉』第一法規出版.

太田孝之編,1930,『育児保健図譜』保健衛生奨励会.

産業福利協会,1930,『工場鉱山結核予防読本』産業福利協会.

茂野吉之助,1930,「結核予防療養スローガン」『療養生活』14(5): 巻頭.

田辺一雄,1935,「吾等の療養小屋」『療養生活』13(6): 2-5.

谷藤史彦,2019,『藤井厚二の和風モダン―後山山荘・聴竹居・日本趣味をめぐって』水声社.

山田醇, 1932,『住宅建築の実際』新光社.(再録:内田青蔵編,2011,『住宅建築文献集成 第18巻 山田醇『住宅建築の実際』』柏書房.)

有朋社,1914,『肺結核及消化器性伝染病蔓延系統図 : 附図解 : 衛生思想涵養資料』有朋社.

雪朱里,2008,「「国民病」と呼ばれた結核」,小泉和子編『家で病気を治した時代―昭和の家庭看護』農山漁村文化協会,105-125.

なお、雑誌『療養生活』および有朋社(1914)は結核予防会結核研究所図書室所蔵。

西川純司/Nishikawa Junji

1983年、滋賀県生まれ。2013年に京都大学大学院文学研究科博士後期課程研究指導認定退学。日本学術振興会特別研究員DC2、日本学術振興会特別研究員PDなどを経て、現在、神戸松蔭女子学院大学文学部准教授。主な業績として、『窓の環境史——近代日本の公衆衛生からみる住まいと自然のポリティクス』(青土社、2022年) 、「社会のなかの窓ガラス」他(『窓へ――社会と文化を映しだすもの』日刊建設通信新聞社、2013年)、「イメージからみる近代日本の窓ガラス受容」(『窓から建築を考える』彰国社、2014年)、「家庭衛生と窓ガラス――1920〜30年代日本の住宅言説における「明るさ」をめぐって」(『ソシオロジ』第56巻3号、2012年)、「近代日本の都市計画と統治――内務官僚池田宏の都市計画論の分析から」(『ソシオロジ』第58巻3号、2014年)、「ヴァルター・ベンヤミンにおけるガラスのモティーフ――「経験と貧困」と『パサージュ論』の理論的検討」(『京都社会学年報』第18号、2010年)など。