無窓性、あるいは消える小さな窓

—サミュエル・ベケットの世界観

17 Feb 2021

- Keywords

- Columns

- Essays

- History

- Literature

まるで窓がないような世界を、演劇作品や小説で描いた大家、サミュエル・ベケット。哲学者ライプニッツの影響を受けたその世界観の研究者・森尚也さんによれば、ベケットは「独我論」を象徴する「閉ざされた窓」から、やがて「共生」にかろうじて通じるような「小さな窓」について書いていったといいます。ベケットのヴィジョンは、今の私たちに問いかけるようです。

「そこで私は家へはいって、書いた、真夜中だ。雨が窓ガラスを打っている。真夜中ではなかった。雨は降っていなかった。」(ベケット『モロイ』安堂信也訳)

20世紀演劇の古典となった『ゴドーを待ちながら』(パリ初演:1953)を書いたサミュエル・ベケット(1906-89)の小説の代表作『モロイ』(1951)結びの一節である。「窓」を喚起しつつ、すぐさま掻き消される「窓」。ぼくにとってはこれが、最初の一撃を受けたベケットの不思議な「窓」だった。

1988年の秋、英国レディング大学図書館のベケット・アーカイヴでベケット草稿を研究していたときのことだった*1。当時未刊でベケット最後の散文となるStirrings Still(「なおのうごめき」、1989)という短い作品の初期草稿のひとつに 「窓なき小部屋はとても暗くて昼か夜かも分からず」(So dark is his windowless cell that no knowing whether day or night)*2 という一文があった。次の段階の草稿で「窓なき小部屋」(windowless cell)という言葉は消されたが、気になった。というのも作品の冒頭に「窓」は出てくるのだ。

「ある夜机に座り両腕に顔をうずめていたとき彼は自分が起きあがり出ていくのを見た。ある夜か昼。というのも彼自身の光が消えたとき彼は闇のなかに置き去りにされてはいなかったから。そのとき光のようなものがただひとつの高い窓から射しこんだ。」*3

ベケットが「窓のない」(windowless)という形容詞に何らかの想定をしていることは確かだったが、それが何であるかは分からないままだった。

無窓性

1994年の春、ライプニッツ研究者・酒井潔先生との出会いが謎を解く鍵を与えてくれた。その著書『世界と自我 ライプニッツ形而上学論攷』(創文社、1987)の目次にあった「モナドの無窓性」という言葉である。そもそもライプニッツは「事物が存在するとはどのようなことか」「存在するものをまさに存在せしめているものは何か」という疑問から出発し、「力」としての分割されえぬ単純実体「モナド」という概念に収斂したという序文から始まっていた。

「モナドの無窓性」の解説には「モナドには、それを通して何かがモナドに出入りしうるような窓を全く持たない」というライプニッツの『モナドロジー』第7節が引用されていて、「モナドが他者から何かを内へ受容し、何らかの変化を被るという可能性」が否定されていた。ぼくのなかで、ベケットの登場人物の絶望的な孤独、噛み合わない会話と、あの「窓なき小部屋」(windowless cell)とが結びついた瞬間である。

ベケットは「モナドの無窓性」という言葉に他者とのコミュニケーションの不可能性を読み取ると同時に、「力」すなわち「運動」としてのモナドにも魅せられ、それらを終生自作品のモチーフとした。

その目で見れば、ベケットの演劇作品にも小説にも奇妙な窓は見て取れるのだが、なかでも重要なのが、小説『マーフィー』(1938)の「曇りガラスの天窓」(small frosted skylights)である。この天窓は主人公マーフィーが精神病院の下働きをするために、住み込みを始めた屋根裏部屋についているのだが、ベケットは最初に英語で書いた『マーフィー』を友人ペロンの助けを借りつつも自分でフランス語に翻訳する際に、英語版にはない次の一節を加えた。

「マーフィーはハノーファーの屋根裏部屋に住んだことがあった。シュミーデ街のルネサンス風の美しい館のなかにあり、その長所を存分に体験するに充分な時を過ごした。ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツが生き、そして、何よりも、死んだその部屋で。」*4

1936年6月末に英語版『マーフィー』の原稿を完成したベケットは、その秋から6か月、出版社をさがす間、ナチス政権下のドイツを旅した。その途中、ベケットは12月5日にハノーファーにあるライプニッツのルネサンス風の館を訪ねている。そして友人への手紙に、「北窓の光のなか」で死の間際までこの部屋で50年間思索を続けたライプニッツの姿を想像してみせた*5。

それでもベケットがマーフィーの狭く暗い屋根裏部屋をライプニッツの部屋と強引に重ねたのには理由がある。おそらくベケットはライプニッツのモナドロジーに見られるバロック的唯我論、小世界(ミクロコスモス)と大世界(マクロコスモス)の照応を意識しただろう。外界に起こるすべてのことが「魔術的に密閉された」マーフィーの「精神の部屋」と、外の景色の見えない屋根裏部屋の「天窓」は、イメージ連関を形成している。

実は、ベケットが生前出版を許さなかった最初の小説『並には勝る女たちの夢』(執筆:1931-32)に、そのイメージの原型とも言えるライプニッツの入れ子世界が引用されている*6。

「ライプニッツはある所で」彼は言った、「物質を花咲く庭や魚の泳ぐ池に例え、さらにあらゆる花を別の庭に、あらゆる魚のあらゆる微小体を別の池に例えているんだが──」(ベケット『並には勝る女たちの夢』、田尻芳樹訳、58頁)

『マーフィー』の天窓は、モナドの「無窓性」のアナロジーとしての先駆けである。それは最後の「なおのうごめき」まで半世紀にわたって継続するのだが、他者とのコミュニケーションの否定としての「モナドの無窓性」は、その後小さなしかし決定的な変化を見せる。

ベケットは第二次大戦直後の1946年に執筆した小説『メルシエとカミエ』以降、戯曲『ゴドー』や『勝負の終わり』(ロンドン初演:1957)などにおいて、無窓性のなかのモナドたちが「共生」を求める二人組の主題を追究するのである。「窓」をめぐるベケットの世界観の変化の徴候は、次の書簡にも読み取ることができる。

-

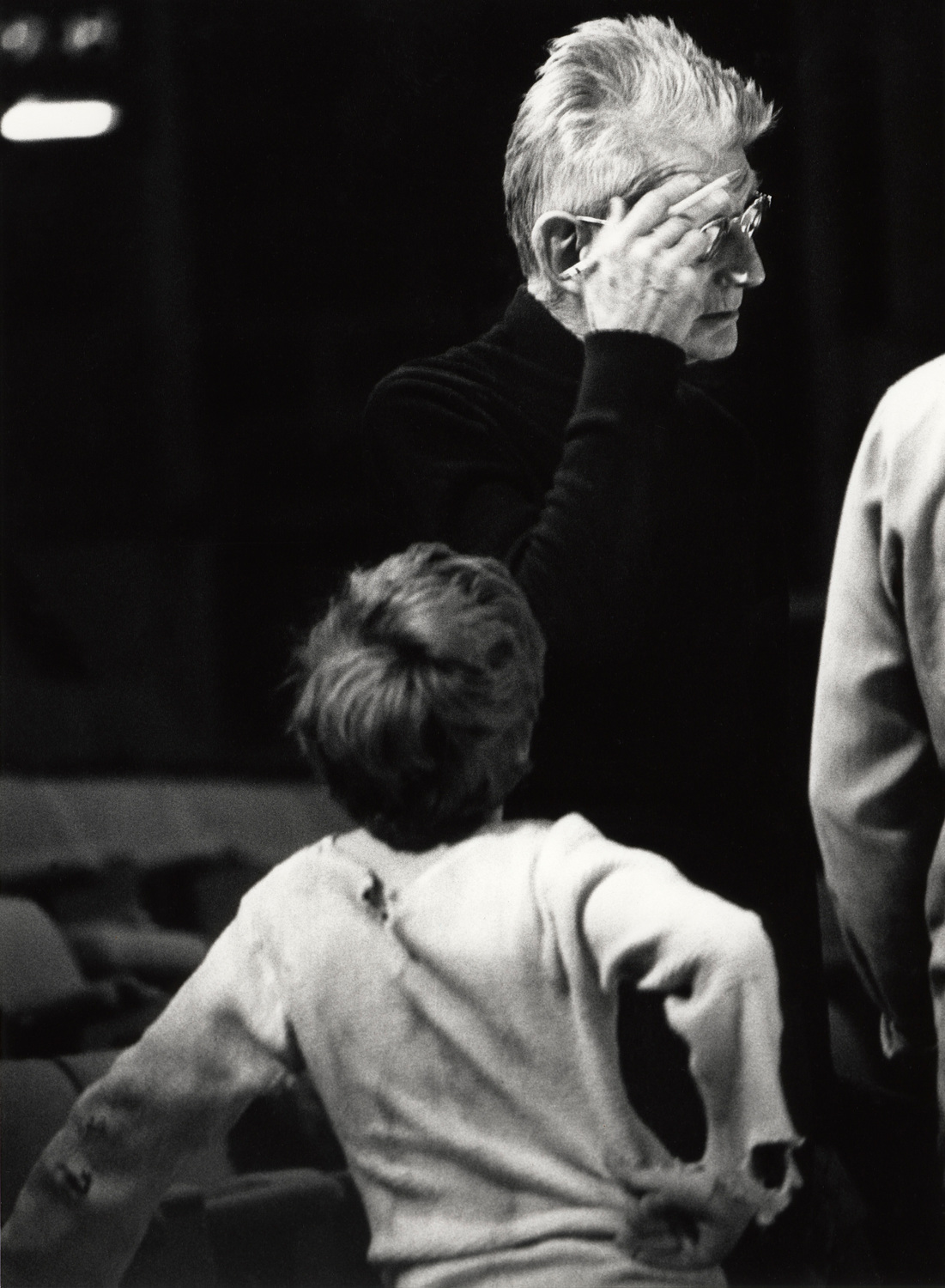

サミュエル・ベケット © John Minihan / National Portrait Gallery, London

小さな窓

1957年12月に親友コン・レヴェンソールから、彼の妻エズナが末期癌を患っていることを伝え聞いたベケットは、彼女が亡くなるまでの18か月間、愛情あふれる手紙を書き続けた*7。

「ぼくにできる一番のことと言えば、きみのためにぼくの小さな世界の小さな窓を開くことだと思っている」(1958年9月27日付、ジェイムズ・ノウルソン『ベケット伝』下、71頁を参照)

エズナ・マッカーシーは、ベケットにとって初恋の人であり、元恋人であり、親友の妻だった。何よりもダンテにとってベアトリーチェがそうであったように、ベケットにとってエズナは芸術の霊感を与える美神(ミューズ)であった。

ベケットは1931年の秋に「アルバ」という詩のなかで、エズナをベアトリーチェの像に重ね、「夜の明ける前にきみはここに現れるだろう」と書いた。Albaとはプロヴァンス地方で「暁の別れの恋歌」を意味するのだが、彼女との別れはその年の暮れにやってきた。しかしエズナは、翌年パリで書いた『並には勝る女たちの夢』にも「アルバ」として登場する。

ベケットがエズナのために開いた「小さな窓」とは、芸術創造を通して彼女に開いて見せた記憶の世界であり、それは一幕のモノローグ作品『クラップの最後のテープ』として結実する*8。ベケットはエズナに「英語でパット・マギーのための舞台用のモノローグを仕上げたよ*9。誰も気に入ってくれなくても、君だけは気に入ってくれると思う」と書いた*10。自伝的要素が濃い戯曲だが、印象に残るのは小舟の上での女性との別れのデートの場面である。ベケット作品のなかでもっとも叙情的かつエロティックに描かれたこの情景は、ベケットとエズナのふたりだけの記憶にしまわれていたものだ。

しかしベケットにとって芸術の美神としてのエズナが、その力をもっとも発揮したのは『見ちがい言いちがい』(Mal vu mal dit, 1981 / Ill Seen Ill Said, 1982)ではないだろうか。これはベケットがエズナの魂に捧げた祈りの書である。

きっかけは1979年10月3日のエズナの夫コン・レヴェンソールの死だった。ベケットは10月24日に「ある夕べ」(Un Soir / One Evening)という短編を書いた。その「小さな窓」からは、ひとりの男が草原にうつ伏せになって横死している光景が見える。そこに自分の夫の墓に花を供えようと黄色い花を摘んでいた老女が来て、男の死体に躓く。

夕暮れの一瞬を静止画にしたような作品「ある夕べ」は『見ちがい言いちがい』の下絵である。老女、墓、男の死体という同じ素材を用いながら、ベケットは『見ちがい言いちがい』において記憶と想像力と狂気もまじえて*11 、老女を神話的な存在へと変容させる。61の断章からなる作品の冒頭の断章(原文に番号は付されていない)から、その一部を引用する。

「彼女は寝床から金星が昇るのを見る。続けて。晴れた日に、彼女は寝床から金星が昇り、太陽がすぐその後を追いかけるのを見る。そのとき彼女は生命の根源をののしる。続けて。晴れた夕暮れに、彼女は金星の復讐を楽しむ。もう一方の窓辺でその星を待ちかまえる。古椅子に腰をかけ背筋をのばし、待ちぶせる。金星は沈みゆく太陽の最後の光のなかから現れ、輝きをまし、傾き、今度は自分が沈む。[……] 見るために光を必要としない目には。これがまるでまだこの世界にいる不幸を背負っているかのような彼女のすべて、今のところ。」 *12

夜明け前に現れる彼女はアルバである。金星、太陽、夜明けと夕暮れ、闇、黒ずくめの老女のイメージは鮮やかだ。だがどうやら彼女は生きていない。彼女を含め、すべては現れたり消えたりする。様々なイメージが生まれては消える。この作品にも、明けの明星と宵の明星を老女が見つめる東と西の窓が出てくるのだが、注目したいのは、そのふたつの窓が消えたときに現れる「光はほどんどそこを通らない」ふたつの天窓(skylights / oculi)である*13。

天窓は、明らかに『マーフィー』の曇りガラスの天窓の系譜にあるが、フランス語のoculiは円窓を意味し、語源的にはラテン語のoculus(眼)から派生している。老女の見えない目、不透明な天窓、さらには星へとミクロとマクロの照応は宇宙に広がる。断章23を見ておこう。

「眼は裏切りの場に戻るだろう。涙が凍るところから百年の休暇。かつて流した至福の涙の上に、また熱い涙を流す自由が一瞬おとずれる。たえず自分の上に積み重なるしかない白い石の山を楽しみながら。これが続けば、山は天に届くだろう。月。金星。」

ダンテの天国が光の世界、地獄が闇の世界だとすれば、ベケットの『見ちがい言いちがい』は、光と闇が錯綜する煉獄である。煉獄とは、地獄と天国の中間にあり、浄罪界とも呼ばれる。そこで罪を浄めた者は天国に入ることが許される。歴史学者ジャック・ル・ゴッフ『煉獄の誕生』によれば煉獄は12世紀のヨーロッパに誕生し、14世紀初頭に書かれたダンテの『神曲』によって詩的に完成されたという。ベケットはキリスト教者ではないが、聖書とダンテをこよなく愛読した。

老女が置かれた涙の凍る世界は、ダンテの「地獄篇」第32歌にあたる*14。そこは裏切り者が氷に閉じ込められた世界である。ところが涙が凍り白い石が増殖するイメージは、ダンテの「天国篇」第3歌14行の「色白な額に飾られた真珠」のイメージと呼応する。白のうえに白を重ねるダンテのアンチ・イメージを、ベケットは白い髪、凍った涙と月の白い光を使って表現した。これが眼の裏切りである。そこが煉獄であることは、次の断章24で、草原に移動した老女が「天国と溶けあうところ」を見ることで分かる。

独我論的世界のアナロジーであった『マーフィー』の無窓性から、『クラップの最後のテープ』や『見ちがい言いちがい』において、ベケットの「窓」は変容し、深化した。芸術作品の創造という芸術家にとって根源的な窓、すなわち記憶と想像力にベケットは向きあい、個の記憶を普遍的な形象に変容させた。死の床にあって書き物を続けたマロウン(『マロウンは死ぬ』)や死後の肉体と魂の世界を扱ったであろう『名づけえぬもの』においても、すでに言葉とともに記憶と想像力は、主人公に残されたなけなしのものだった。

というのも生者にとってモナドは表象(perception)と欲求(appetite)というふたつの機能をもつが、ベケットの死者たち(モナド)においては記憶と想像力が前景化する。しかしそもそも魂に記憶と想像力はあるのだろうか? スピノザは「精神は身体の持続する間だけしか物を表象したり過去の事柄を想起したりすることができない」(『エチカ』第5部、定理21)としたが、ライプニッツはスピノザを批判し、魂(モナド)は死後も記憶と想像力を保持すると考えた*15。

暗い森に踏み迷ったダンテが、ベアトリーチェの明晰な理知の光によって天国に導かれたとすれば、ベケットはなけなしの記憶と想像力と言語を駆使して、天国への途上にある煉獄のエズナを描いたのである。

注釈

1 : 1971年に『ベケット伝』の著者ジェイムズ・ノウルソン教授が設立したレディング大学図書館の旧ベケット・アーカイヴには、ベケットから寄贈された1930年代以降のベケットのノートや草稿が多数保管されていて、ベケット研究の中心となっている。現在はThe Samuel Beckett Research Centreと改称されている。

2 : 「ベケットのモナド的無窓世界、あるいは闘争する時計たち」(『ユリイカ』1996年2月号、pp. 180-187.)および “Beckett’s Windows and The Windowless Self”(After Beckett / D’après Beckett, Samuel Beckett Today / Aujourd’hui, Volume 14: Issue 1, New York: Rodopi, 2004, pp. 357-70.)において、筆者は当初 “windowless self” と解読していた。その後、Dirk Van Hulleの草稿研究(MS-UoR-2935-1-5)を踏まえ “windowless cell” と訂正した。その詳細は、「〈無窓性〉再考:サミュエル・ベケットの〈バロック的唯我論〉」(神戸女子大学文学部紀要、第50巻、pp. 49-60.)に書いたので参照していただきたい。

3 : 「なおのうごめき」(『いざ最悪の方へ』、長島確訳、書肆山田、1999、p. 83.)を参照した拙訳。

4 : 英語版からの川口喬一訳『マーフィー』(白水社)にこの一節はそもそも存在しない。仏語版だけにあるのだが、仏語を参照された三輪秀彦訳『マーフィー』(早川書房)にもこの一節は訳出されていない。

5 :The Letters of Samuel Beckett, Fehsenfeld and Overbeck (eds.), Cambridge UP, 2009, pp. 394-95.

6 :執筆直後は、検閲を恐れた出版社側の相次ぐ出版拒否があった。また検閲の問題とは別に、ベケットは、初恋の相手である従妹ペギーをはじめ、ダブリンの⾝近な実在の⼈物を登場人物の多くのモデルにし、事実と虚構を混在させ、意識的に歪曲、戯画化した。晩年になってもベケットは彼らが「自分のことが書かれているのに気づくのではないか」と心底恐れたという(『ベケット伝』上、p. 234.)。なおこの作品はベケットの死後1992年に出版された。

7 :レヴェンソールはベケットがトリニティ・カレッジ・ダブリンの講師職を投げ出したときの後任講師だった。

8 :「未来の、ある夕方おそく」(A late evening in the future)のト書きで始まるテクストからも分かるように『クラップの最後のテープ』は記憶だけで構成されていない。マニ教的光と闇の相克や形而上学的構成も含まれている。

9 :アイルランドの俳優パトリック・マギー。ベケットは1957年12月にBBCラジオでマギーによる「断章(未完の作品より)」(From an Abandoned Work)の朗読を聞き、少し訛りのあるしゃがれた声に魅せられていた。

10 :ノウルソン『ベケット伝』下、pp. 72-73.

11 :フランス語版断章12に「想像は、思う存分哀しみにくれる」(宇野邦一訳)というのがある。原文は«La folle du logis s’en donne à coeur chagrin»で、ベケットの英訳では ʻImagination at wit’s end spreads its sad wings.’(知力のつきるとき、想像力はその悲しい翼を広げる)である。フランス語に戻って「想像」« La folle du logis »を直訳すると「家の狂女」となる。これは17世紀の哲学者マルブランシュが理性的でない想像力を批判した言い回しとされているが、ベケットはむしろ理性から逸脱した想像力を、記憶とともに創作の中心におくのである。

12 :宇野邦一訳『見ちがい言いちがい』(書肆山田)を参照したが、曖昧にして多様な意味をもつベケットのテクストである。ここは拙訳を使わせていただいた。

13 :断章49、断章59。邦訳『見ちがい言いちがい』(書肆山田)では67頁および77-78頁。

14 :ジェイムズ・ノウルソン『ベケット伝』(下457-458頁、注53)で、『見ちがい言いちがい』におけるベケットのダンテへの言及は「煉獄篇」第32歌とされているが、正しくは「地獄篇」第32歌である。

15 :A. Foucher De Careil, Réfutation Inédite de Spinoza Par Leibniz, 1854, p. 59.

森尚也/Naoya Mori

神戸女子大学文学部英語英米文学科特任教授。1954年、岡山県岡山市生まれ。岡山大学大学院博士課程単位取得退学。専攻はアイルランド文学、近代思想。主な著書に、『ベケット大全』(共編著、白水社、1999)、ジェイムズ・ノウルソン『ベケット伝』(共訳、白水社、2003)、Beckett At 100: Revolving it All(共著、Oxford University Press, 2008)、『ライプニッツ読本』(共著、法政大学出版局、2012)、『ベケットを見る八つの方法』(共著、水声社、2013)、『サミュエル・ベケットと批評の遠近法』(共著、未知谷、2016)などがある。