窓のない建物──その論理と病理

08 Mar 2023

20世紀初頭にあらわれてきた近代建築を特徴づけるひとつの要素に、「大きな窓」の存在がある。すなわち、石や煉瓦による伝統的な西洋建築における小さな窓とは対照的な、鉄・ガラス・コンクリートといった工業材料を用いて建設される「自由な立面」(ル・コルビュジエ)、およびそれによって可能となる大きな開口部は、明るく透明なモダニズムのイメージを形成するうえで大きな役割を果たしてきた。同時にまた、これは単にデザイン上の革新であるだけなく、産業革命以後に形成された大都市における、過密で不衛生な状況に対する解決という社会的課題をその背景としたものでもあった。

しかし、仮に先進技術による衛生的な住環境の実現を近代建築の目標とするならば、「大きな窓」の存在はそれほど必然的なものではないかもしれない。というのも、開口部を通した光や新鮮な空気の導入という窓の役割は、ほかの手段によって代替され得ないものではないし、近代建築の確立期にあたる20世紀初頭の時期は、まさにそれらを機械的に代替する手段が発展してきた時代でもあるからだ。実際、とりわけ技術の先進国であったアメリカ合衆国では、1920年代の終わりから1930年代にかけて、当時発展しつつあったひとつの新技術、すなわち空気調和技術の存在を背景として、近代建築が向かった「大きな窓」という進路とは相反するような構想さえあらわれていた。つまり、モダニズムの「大きな窓」のいわば反転としての「窓のない建物」という構想である。

空気調和の想像力

暖房・冷房・換気・除湿といった機能が一体となった近代的な空調システムが、アルフレッド・ウォルフ(Alfred Wolff, 1859-1909)やウィリス・キャリア(Willis Carrier, 1876-1950)といったエンジニアによって開発され、商業・工業用の建物に取り入れられ始めるのは20世紀初頭、1902年頃のこととされる。しかし、この新技術が、アメリカの専門家・大衆の双方にとって大きな注目の的となったのは、第一次世界大戦後の時期だった1。とくに1930年代に開催された二つの万博、すなわち1933年のシカゴ万博と1939年のニューヨーク万博はこの新技術の効能を披露する格好の場であり、それらのパヴィリオンの多くに空調が導入されることになった(図1)。たとえば、後者のニューヨーク万博においてキャリア社のパヴィリオンとして建設された「明日のイグルー」はその典型といえるもので、先住民族の住居(イグルー)をモチーフとした巨大な構造物は、完全空調された「窓のない」建物として計画されていた2。

-

図1 『アーキテクチュラル・フォーラム』のニューヨーク万博特集号(1939年6月)に掲載されたキャリア社の広告。同社が空調を提供した万博パヴィリオンが一覧で紹介されている(一番上にあるのが「明日のイグルー」)

出典:Architectural Forum, vol. 70, no. 6, June 1939, p. 75.

外界の気候の変化から守られた人工環境というこうしたアイデアは、同時代のSF作品──たとえば、1936年に映画化されたH・G・ウェルズの『世界はこうなる』──のなかでも描かれていたが、歴史家のマーシャ・アッカーマンが指摘するように、そこにおいて「窓や天候は後進性の象徴」でさえあった3。このように、二つの万博にまたがるこの時期における空調技術の発展と普及は、建物の内部と外部をつなぐ「窓」の存在を不要とするような想像力の源となっていたのだった。

とはいえ実のところ、完全空調された「窓のない建物」というこのアイデアは、二つの万博より前、1920年代末の時期からすでに議論の的となっていたものでもあった。たとえば、1929年創刊の専門誌『暖房・配管・空調』の第一号(1929年5月号)に掲載されたキャリアによる論説では、空調、とりわけ夏季の冷房の普及が(それらを欠いた)「暗黒時代」の終わりとして語られ、将来の見通しが次のように述べられていた。「未来の摩天楼オフィスは、窓およびそれらが許容する街路の騒音や埃をなしで済ませるのが望ましいのだと悟り、現在は窓による換気や照明のために用いられている空隙の中庭や通路に起因する、過密した都市のなかの膨大な浪費を回避するだろう」4。

あるいはまた、同年の2月に開催されたアメリカ冷却エンジニア協会の会合では、参加者のひとり、キャリア社のエンジニアであったダン・C・リンゼイ(Dan C. Lindsay)によって、「窓のない都市」の構想さえ示されていた5。この構想を報告した記事によれば、「都市の過密」に起因する「汚れた空気や光の欠如による不快さ」の解決策は、建物から窓を撤廃することにこそあり、近年における「空調による諸達成」がその実現を可能としているのだった。加えて、こうした構想においては、従来どおりの窓の存在は機能性のみならず経済性という面でも不合理なものとみなされることになる。すなわちリンゼイの主張によれば、「建物の建設において、窓はコストの上昇における相当な部分を占めており、疑わしげな美的要素を付け加えるとともに、暖房──あるいは冷却システムの作動──のために使用される石炭の多大な損失を引き起こしている。それらは厄介な隙間風、埃、騒音を侵入させる主要な要因なのである」6。

こうしてリンゼイによる議論では最終的に、一見「馬鹿げた」この(窓の撤廃という)方法が、実のところ「論理的」な解決策であることが主張されることとなった。

一考した限りでは、窓のない建物という提案は馬鹿げたものに思われるだろう。しかし、エンジニアリングの仕事は一般に自然に反するものだということを思い起こすならば、以下のことは論理的に思われる。すなわち、機械による達成の頂点にある建物という存在は、それ自身の天候を供給することで、この問題を気候要件に任せるよりもうまくやってのけるべきなのだ。7

窓のない建物か、すべてが窓の建物か

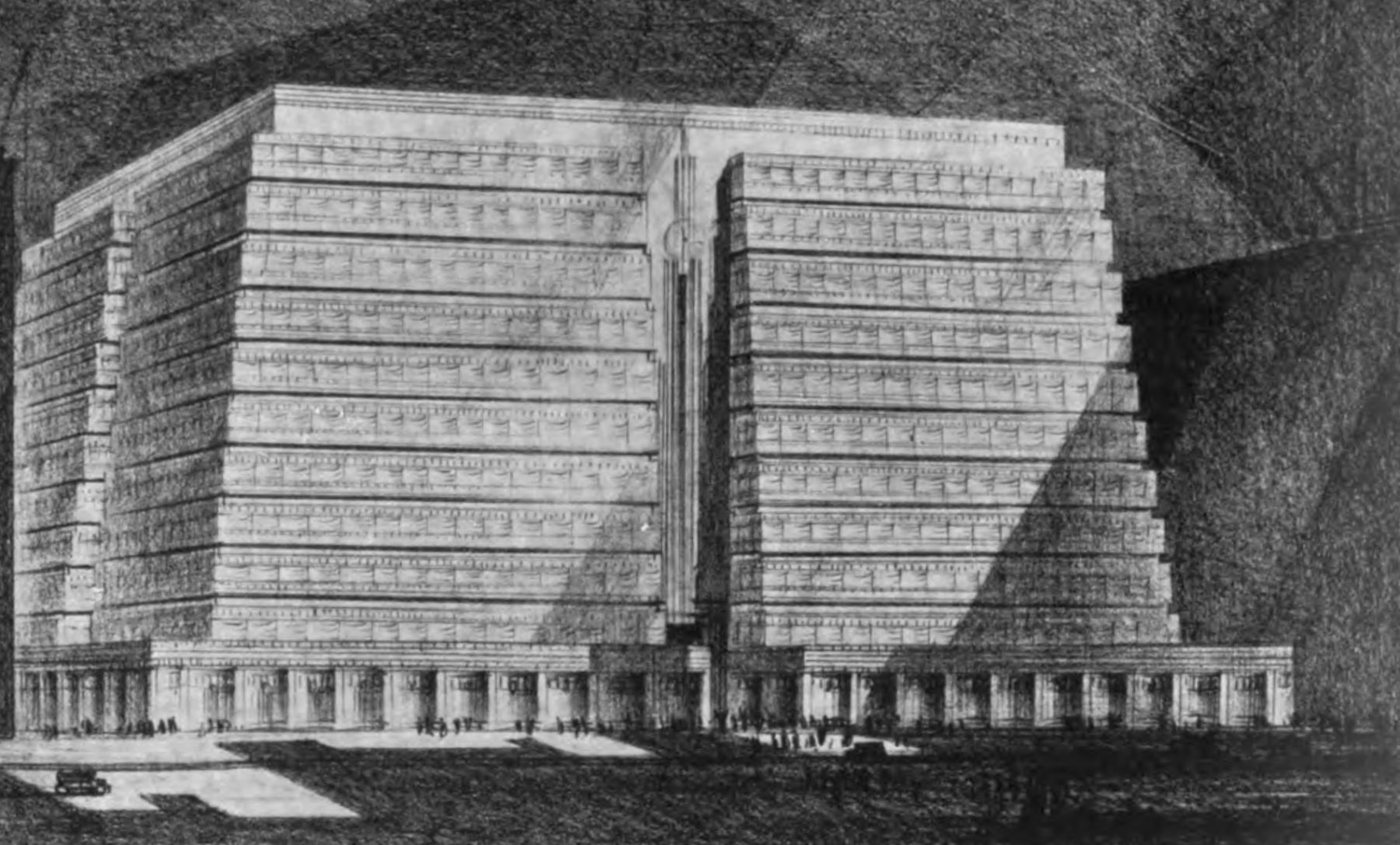

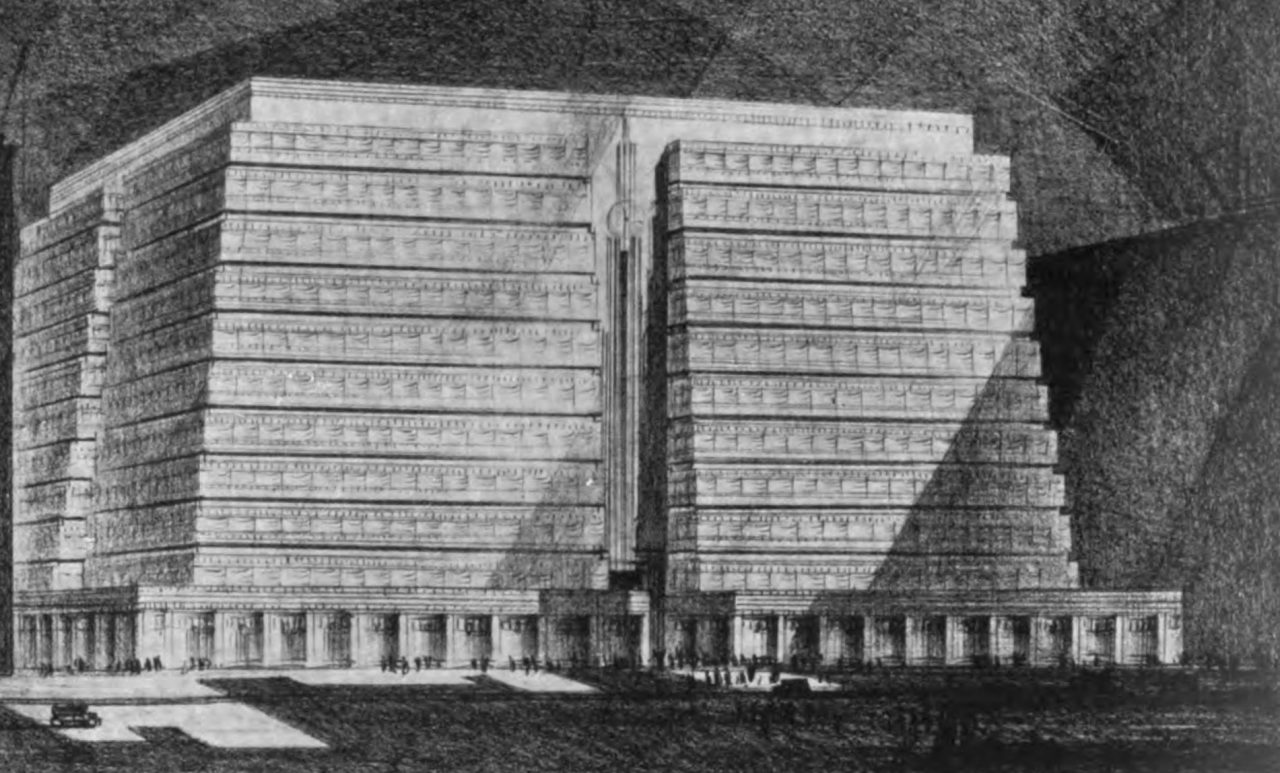

以上のように、エンジニアのあいだで都市問題に対する論理的な解決策としての「窓のない建物」の議論が盛んになっていたのと並行して、同様の議論は建築界においても提起されることになった。たとえば、1931年のニューヨーク建築連盟展において、建築家のフランシス・ケアリー(Francis Keally, 1889-1978)が行った講演における提案がそのひとつであり、ケアリーは「窓のない建物」というこの新たな建築類型に対し、ドローイングによって具体的なイメージを与えてもいた(図2)8。しかしながら、ケアリーによる「窓のない建物」の提案への建築家たちの反応は、必ずしも肯定的なものではなかった。すなわち、この講演について触れた『ミシガン・テクニック』1931年12月号の記事によれば、ケアリーによる提案は「たんに理論を表象しているだけであり、その実践的価値は疑わしいとして多方面から批判された」のだった9。

-

図2 フランシス・ケアリーによる「窓のない建物」のドローイング。古代メソポタミアのジッグラトを思わせる巨大でモニュメンタルな形態をしている

出典:Hamilton M. Wright, “The Windowless Building”, The Michigan Technic, vol. 45, no. 3, December 1931, p. 11

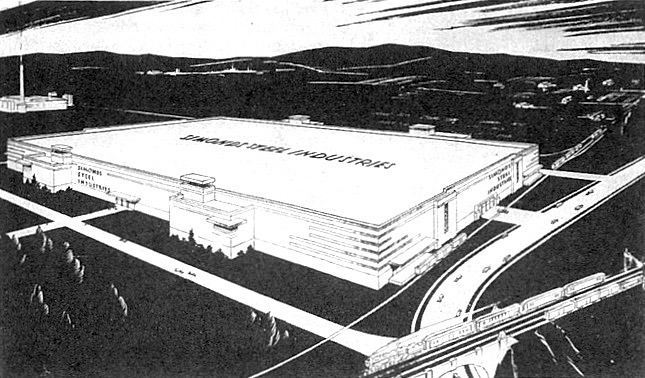

その一方で、同記事のなかで続けて述べられたように、「窓のない建物」という構想それ自体は、(ケアリーの提案のような象徴的な形態でこそなかったが)実用的な産業構造物の分野において、この時期すでに実行に移されつつあった。すなわち、マサチューセッツ州フィッツバーグにいて1930年から建設が開始された、ノコギリの製造を手がけるサイモンズ社の工場がそれである(図3)。この工場は「国内初の窓のない建物の例」として建築界においても注目を集めており、1932年に開催されることになるニューヨーク近代美術館の「近代建築:国際展」の計画書でも、その存在には触れられていた10。

-

図3 サイモンズ社による「窓のない」工場の計画、ドローイング

出典:“A Windowless Factory”, Architecture, vol. 63, no. 5, May 1931, p. 304

とはいえ、当の「近代建築」展で喧伝されることになるヨーロッパ発の「インターナショナル・スタイル」、つまり本稿の冒頭でも述べたような、鉄・ガラス・コンクリートによる大きな開口部を有した建築様式の普及の一方での、それと並行するような「窓のない」建物の出現という事態は、いくらか奇妙なことでもあった。実際、サイモンズ社の工場を取り上げた建築雑誌『アーキテクチャー』の記事でも、次のようにこの両極的な提案の併存へと注意が促されている。「ついでにいえば、以下のことは建築の問題に関する現在のわれわれの精神状態の重要な指標である。すなわち、われわれは実質的にすべてが窓である鉄とガラスの構造物の建設とまさに同時に、窓のない建物を試行しつつあるのだ」11。同記事ではこの両義的な「精神状態」についてこれ以上の説明はないものの、もっぱら技術的な観点から窓の撤廃を主張していたエンジニアの立場に対し、建築界におけるこの問題への態度はより曖昧なものであったように思われる。

閉所恐怖症とユートピア

建築家たちによるこうした曖昧な態度には、あるいは窓の撤廃という操作にともなう心理的な不安もいくらか作用していたかもしれない。実のところ、以下に見るように「窓のない建物」というイメージは、その当初から特定の心理的な病を喚起するものだった。

たとえば、先に挙げたアメリカ冷却エンジニア協会における議論でも、窓の撤廃が人間の健康、とりわけ心理的なそれに与える影響については残された課題として挙げられていた。『暖房・配管・空調』1929年7月号に掲載された記事によれば、リンゼイによる協会での講演では、「窓のない建物」の実現にあたって「解決されるべき残りの唯一の問題は心理的なそれ」であるとして、「閉所恐怖症に苦しむ人びとが存在し、窓がないことでこうした人びとの生活は恐ろしく悲惨になるかもしれない」ということが指摘されていた12。このように、建物に「窓がない」ことから喚起された「閉所恐怖症」というモチーフは、その後の「窓のない建物」をめぐる議論にもつきまとうことになる。

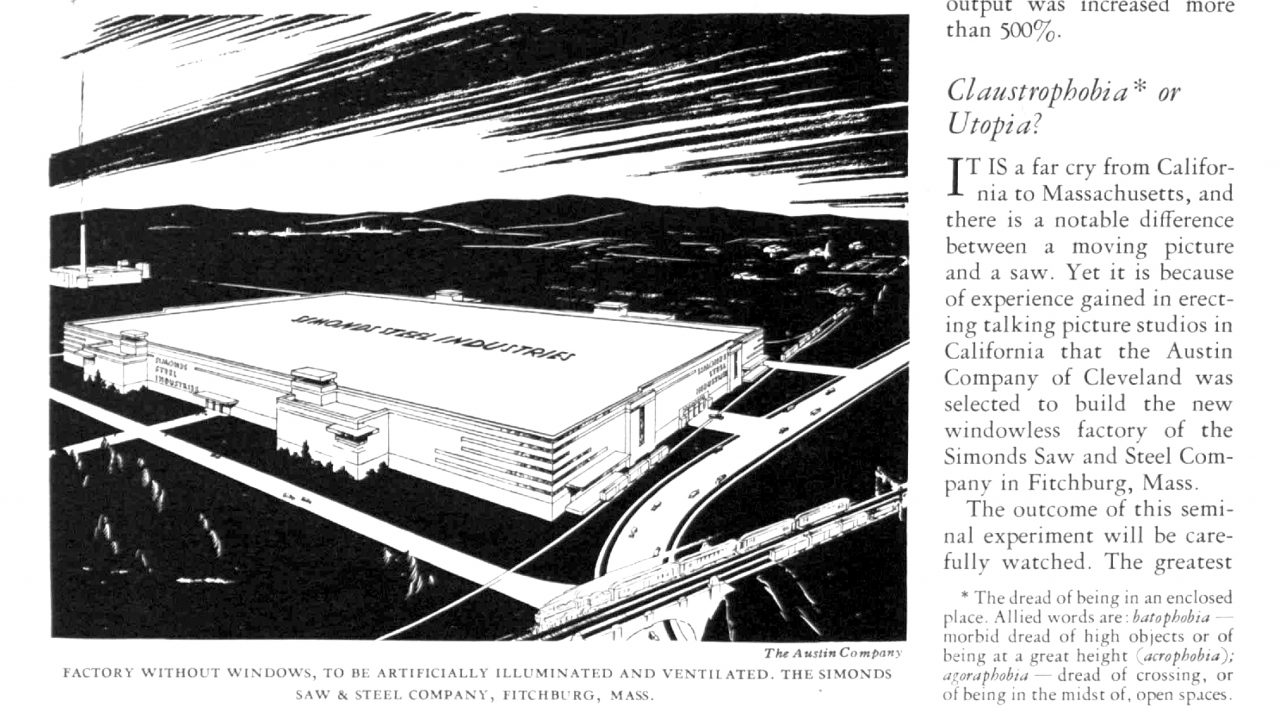

1931年に『MITテクノロジー・レビュー』に掲載されたひとつの記事につけられたタイトル、すなわち「閉所恐怖症か、ユートピアか?」という二者択一は、こうした点から見たときに興味深いものである(図4)。前述したサイモンズ社の「窓のない」工場を取り上げたこの記事では、健康的かつ効率的な理想の労働環境として喧伝されていたこの工場が、実のところ、そこで働く労働者たちにどのような影響をもたらすかは予想の範疇を超えたものだという指摘が行われていた。

この独創的な実験の結果は注意深く観察されることになるだろう。もっとも大きな未知の因子が、こうした異常な工場環境が労働者にもたらす心理的な影響である。それらは閉所恐怖症に帰結するのだろうか? アメリカの労働者は多くの点において保守的であり、外界からの疎隔の感覚や、たとえ完璧な労働条件下であれ恐ろしく単調になる物事を好まないだろう。とはいえ一方で、これによって都市の醜悪な近隣を見なくて済むという恩恵がもたらされるかもしれない。13

都市の混沌から逃れた「ユートピア」か、それとも「閉所恐怖症」をもたらすような疎隔された空間かというこの揺らぎには、窓の撤廃という操作が当時の人びとに与えていた両義的な印象が率直に示されているように思われる。

-

図4 『MITテクノロジー・レビュー』1931年1月号に掲載された、「閉所恐怖症か、ユートピアか?」の記事(部分)

出典:“Claustrophobia or Utopia?”, MIT Technology Review, vol. 33, no. 4, January 1931, p. 192

とくにこの「閉所恐怖症」という病に関して、同記事では、タイトルに含まれたこの語に註釈が振られ、それが「高所恐怖症」や「広場恐怖症」といった、その他の恐怖症と関連した病であることが示唆されていた14。建築史家・批評家のアンソニー・ヴィドラーは、空間にかかわるこうした恐怖症、とりわけ(開けた空間に対する恐怖症である)広場恐怖症と、その反対の閉所恐怖症について、それらが近代における大都市の形成と関連して19世紀後半に「発見」されたものであるとの指摘を行なっている15。つまり、当時の心理学においてこれらの心理的な病は、伝統的なコミュニティとは異なる大都市の環境における、人びとの疎外の感覚に由来するものだと考えられていたのである。こうした指摘を踏まえた上で、改めて「窓のない建物」について考えてみると、そこに含まれるひとつの逆説に気づく。すなわち、ここまで述べてきたように、「窓のない建物」という提案は、「すべてが窓」の近代建築と同様、大都市の過密がもたらすさまざまな問題に対する解決として提示されたものだった──にもかかわらず、大都市がもたらす病としての空間恐怖はここにおいて回帰したのである。

近代建築の傍らにあるもの

上で挙げたヴィドラーは、前述のように広場恐怖症と閉所恐怖症をともに近代の大都市に関連した病として相補的に捉える一方で、別の箇所では両者を時間的な移行関係としても捉えている。それによれば、(たとえばジョルジュ・オースマンによるパリ旧市街の再開発に代表されるような)「近代における空間化の不可避の論理」は「閉所恐怖症から広場恐怖症」への移行として語られ、「モダニズムによる透明性のプロジェクト」はその終端に位置付けられることになる16。しかしながら、本稿において見てきたように、この「透明性のプロジェクト」は、技術と衛生という視点を共有したひとつの随伴物、つまり「窓のない建物」という奇妙な片割れをともなうものでもあった。こうして考えてみるならば、建築にとっての「窓」の必然性に問いを突きつけたこれらの提案はまた、近代建築を成立させていた論理それ自体の必然性にも、大きな問いを投げかけているように思われるのである。

本稿は、2022年7月に行われた表象文化論学会第16回大会における「パネル3 大都市に抗する建築──建築理論・レトロスペクティヴ・オルタナティヴ」での発表原稿をもとに、加筆・修正を加えたものである。

注釈

1 :以下を参照。Marsha Ackerman, Cool Comfort: America’s Romance with Air-Conditioning, Washington: Smithsonian Institution Press, 2002, p. 5. アメリカにおける空調技術の発展については、Gail Cooper, Air Conditioning America: Engineer and the Controlled Environment, 1900-1960, Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1998、とくに建築界におけるその受容については、Joseph M. Siry, Air-Conditioning in Modern American Architecture, 1890-1970, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2021も参照。

2 :以下を参照。Ibid., pp. 54-55; Ackerman, op. cit., pp. 96-102.

3 :Ibid., p. 79.

4 :Willis H. Carrier, “Air Conditioning: New Prospects for an Established Industry”, Heating, Piping and Air Conditioning, vol. 1, no. 1, May 1929, p. 30. 以下も参照。Ackerman, op. cit.

5 :“Windowless Cities Possible Result of Air Conditioning”, Refrigerating Engineering, vol. 17, no. 4, April 1929, pp. 119-120.

6 :Ibid., p. 119.

7 :Ibid.

8 :この提案については以下の記事で紹介されている。C. F. Talman, “Now the Windowless Building with Its Own Climate”, The New York Times, 10 August 1930, p. 4; Hamilton M. Wright, “The Windowless Building”, The Michigan Technic, vol. 45, no. 3, December 1931, pp. 10-11.

9 :Ibid. p. 10.

10 :以下を参照。Terence Riley, The International Style: Exhibition 15 and the Museum of Modern Art, New York: Rizzoli, 1992, p. 219.

11 : “A Windowless Factory”, Architecture, vol. 63, no. 5, May 1931, p. 303. 以下も参照。Siry, op. cit., p. 55.

12 :“A. S. R. E. Discusses Windowless Skyscrapers”, Heating, Piping and Air Conditioning, vol. 1, no. 3, July 1929, p. 193.

13 :“Claustrophobia or Utopia?”, MIT Technology Review, vol. 33, no. 4, January 1931, pp. 192-193.

14 :Ibid., p. 192.

15 :Anthony Vidler, Warped Space: Art Architecture, and Anxiety in Modern Culture, Cambridge: Massachusetts, 2000, pp. 25ff.〔アンソニー・ヴィドラー『歪んだ建築空間──現代文化と不安の表象』中村敏男訳、青土社、2006年〕

16 :Ibid., p. 76.

印牧岳彦/Takahiko Kanemaki

建築史研究、1990年生まれ。東京大学工学系研究科建築学専攻博士課程修了。博士(工学)。現在、神奈川大学建築学部特別助教。専門は西洋近代建築史。主な論文に「コーウィン・ウィルソンによる「移動住宅」の提案とその思想的背景」(日本建築学会計画系論文集、2020年8月)、執筆記事に「感染症と膜としての空間」(建築討論、2020年8月)など。