スクリーンタイム

25 Jan 2023

- Keywords

- Architecture

- Art

- Essays

デジタルスクリーンの登場は、私たちをとりまく世界、そして建築をめぐる環境への認知にどのような変化をもたらしたのか――ポール・グラハム、畠山直哉、ルイザ・ランブリ、妹島和世らの作品から、「スクリーン」としての窓の表現を通して「見る」という行為を考察する。

スクリーンは至るところに存在する。スタジアム、駅、広告看板、建物、冷蔵庫、サーモスタット、私たちの手首、そして手のひらにも。スクリーンを眺める時間――スクリーンタイム――という点で、私たちはコンピュータ、テレビ、スマートフォン、タブレット端末に時間を費やし続けている。スクリーンタイムの監視や管理用にさまざまなアプリが開発されているにもかかわらず、仕事や学校、娯楽はスクリーンに依存しており、スクリーンを眺めている時間とそうでない時間の区別はますますつきにくくなってきている。現在、周囲の環境との断絶や日常生活のペースの加速は、次から次へとスクロールして動くデジタルなランドスケープによって促進されており、それらは私たちを結び付けると同時に私たちの気を散らしている。

しかし美術や写真、建築におけるいくつかの試みに目を向けると、スクリーンタイムの「時間(=タイム)」を強調することで、そこに新たな視点をもたらすものが見つかる。こうした領域での制作、媒体、そして記録における同時多発的な潮流は、その繊細なアプローチを通し、むしろ「ゆっくりとした時間の流れ」(slowness)によって、現行の「スクリーンタイム」の概念を変える可能性を示唆する。イメージからオブジェクト、建築におけるスクリーンとしての窓の表現と構築を考えることは、私たちと窓との相互作用における認識を促し、スクリーンタイムの持つプロセスを詩的、時間的、空間的なレイヤーとして位置付けることを可能にするだろう。

家庭に複数のスクリーンが存在するようになったことで、スクリーンは秩序を麻痺させ、破壊を招く要因となったが、スクリーンの過剰使用に対する懸念の高まりが初めて指摘されたのは、1991年のことだ。その頃「スクリーンタイム」という言葉の意味が、映画の上映時間を指すものから日常的なテレビの視聴時間を指すものに変わった。もともとこの言葉は、20世紀のはじめに台頭してきた映画産業が作品の宣伝に使用しており、リール単位で計算されていた映画の尺や、役者がスクリーンに登場する時間の総計を指していた。「スクリーンタイム」は映画の内容を数値化して宣伝や配給に活用するための、客観的な、個人とは関係のない言葉だったのだ。だが1990年代のはじめになって、それがテレビの視聴時間を指すようになると、人間の健康、相互交流、マインドフルネスを害するものとして語られはじめる。それは雑誌で取り上げられ、親たちから非難され、ポール・グラハムに代表される写真家によって記録されるようになった。こうして新たに登場したポートレート写真には、「テレビを眺める時間」に魅了された視聴者が、驚くほどじっと座っている様子がおさめられている。その瞳は柔らかな灯りに照らされ、延々と流れるコンテンツが被写体の注意を引き付けて離さない。

-

ポール・グラハム 「Ryo, Tokyo from Television Portraits」(1994)

Courtesy of Pace Gallery, Carlier Gebauer, Berlin and Anthony Reynolds, London

© Paul Graham

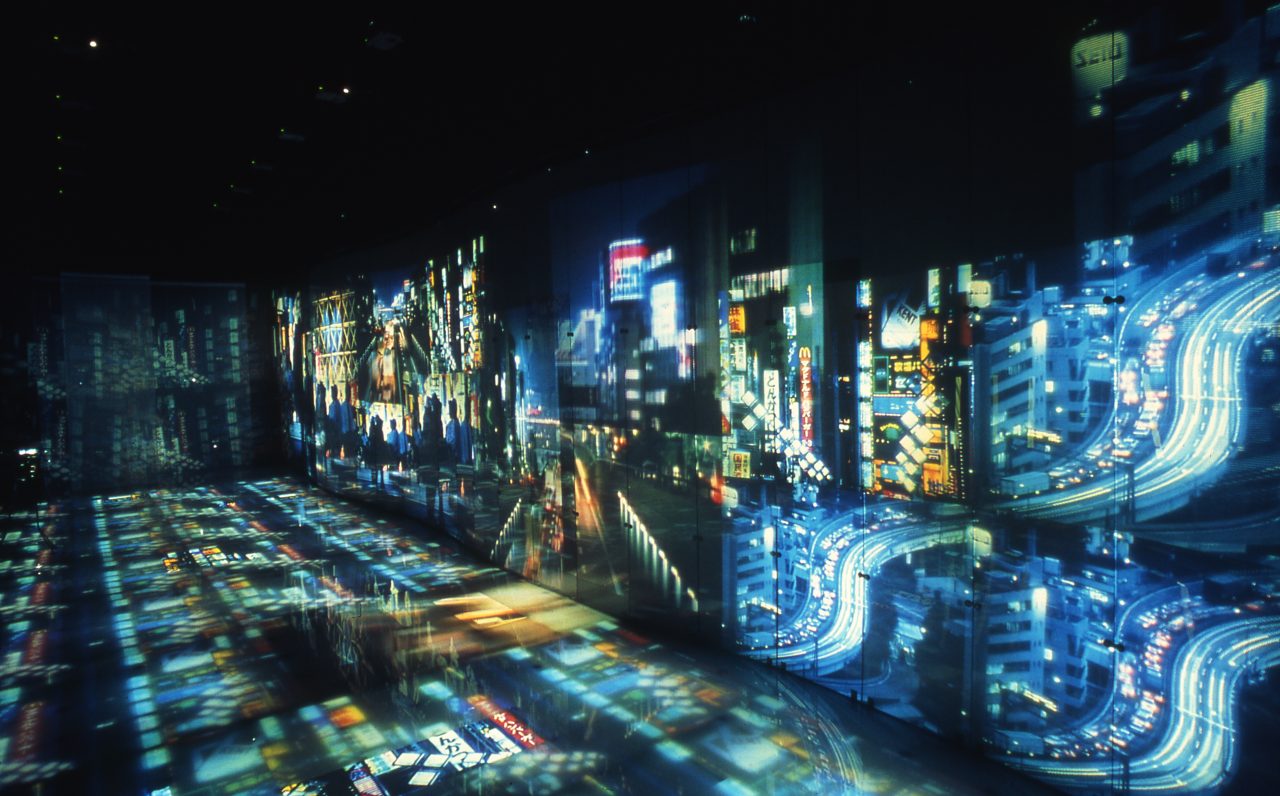

他方で「スクリーンタイム(=視聴時間)」の増大という新たな危機が叫ばれたこの重要な転換期は、建築界が大いに沸き立っている時期でもあり、そこでは大胆な実験や、スクリーンが持つ無限の可能性への確信が広まっていた。スクリーンが環境を占拠することへの文化的な懸念について思案したり、アナログの世界へと引き返したりするのではなく、建築家たちはスクリーンというテクノロジーを導入する方法をためらいなく模索した。「スクリーンタイム」という言葉が再定義されたのと同じ1991年に、伊東豊雄は「Dreams」というインスタレーションを制作した。ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で開催された展覧会『Visions of Japan』に向けたもので、スクリーンには新宿歌舞伎町の街並みが映し出された。都市的な体験がデータへと消化され、映像となって博物館の床や壁を覆い尽くした。同年には、NTTインターコミュニケーション・センターも「電話網の中の見えないミュージアム」と題して電話回線を用いたメディアアートイベントを開催している。東京近郊1都7県の個人宅から通信機器を通してのみ、音声やグラフィック作品にアクセスできるというものだ。現在、こうした試みは未来へのビジョンというよりも現実となった。

-

伊東豊雄 『Visions of Japan』展より「Dreams」(1991)

写真:畠山直哉

しかしながら「スクリーンタイム」をデジタル機器の使用という意味合いのみで用いるのは、もはや時代遅れであると言えよう。スクリーンは現在、もはや自分たちの意思でオン、オフできるものではなくなってしまったのだ。ジュリアーナ・ブルーノは『Surface: Matters of Aesthetics, Materiality and Media』のなかで「スクリーンは見るという行為に絶えず付きまとう物質的な条件となった」と指摘している。その条件はこの先も変えることができない――デジタルスクリーンへの没入は私たちの世界の見方に影響を与え、建築環境をどのように認知するかということに本質的かつ不可逆な変化を与えてしまった。だが、この「見るという行為に絶えず付きまとう物質的な条件」としてのスクリーンという発想は、スクリーン技術が世に浸透する前から生まれつつあった。そうした前兆は、後述の情報解釈の新たな方法を模索するプロジェクトや、非実体的なネットワークを通した従来とは異なるものの見方を取り入れた作品に垣間見ることができる。

マルセル・デュシャンが1923年に発表した『彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも』(通称:大ガラス)は、自立する透明なガラスに不透明な物質が組み込まれた作品で、さながら「窓」のようである。金属フレームの2枚の大きなガラスにさまざまなメディアが挟まれ、宙に浮いているように見えるその作品では、指示的な性質を持つスクリーンが生み出されている。ガラスのあいだにはデュシャンが過去に作品として取り上げた物質が挟み込まれているが、もともとの作品背景からは切り離された上で再構築され、ガラス越しの背景はグリーンバックのように常に変化する。鑑賞者はそうしたデータの網を整理し、ガラスの向こうで絶えず進化する自己生成的なコンテクストを読み解かねばならない。『大ガラス』はまさに、スクリーンを通して見るという現代の視覚性を先取りした原型なのである。

-

マルセル・デュシャン 「彼女の独身者たちによって裸にされた花嫁、さえも(通称:大ガラス)」(1915-1923)

Philadelphia Museum of Art: Bequest of Katherine S. Dreier, 1952, 1952-98-1

© Association Marcel Duchamp / ADAGP, Paris / Artists Rights Society (ARS), New York 2022

畠山直哉による「Slow Glass」シリーズでは、都会の夜景が写し出されている。しかしその前景には水滴で曇ったガラスがあり、ピントもガラスに合わされている。透明なガラスの向こうの街灯や看板、建物の人工的な光は長時間露光で撮影されており、尾を引くネオンが過去から現在を辿り、判読しがたい写真が生み出されている。これらの写真は窓からの風景を時間をかけて捉えたもので、作家ボブ・ショウが『去りにし日々、今ひとたびの幻』で描いた、過去の風景や記憶を記録し映し出すという架空の性質を持った「スローガラス」を思わせる。

-

畠山直哉 「Slow Glass / Tokyo #112」 (2009)

「スローガラス」はSFの世界の話にとどまったままだが、建築家たちはそれを建物に応用しようと検討を続けてきた。ディラー・スコフィディオ+レンフロが手がけたその名も《スローハウス》(1991)には、風景を絵画のように取り込むピクチャーウィンドウの代わりとして、大きなスクリーンが取り付けられている。これは過去の出来事を見るというアイデアを、テクノロジーを通して解釈したものだ。居住者には建物が面する大西洋の映像を、遠隔操作によってリアルタイムに、あるいは再生して映し出す権限が与えられている。「Slow Glass」や《スローハウス》が窓に求めるのは、鑑賞装置として介在すること、そして時間の感覚を曖昧にすることだ。

とはいえスクリーンを考える上では、そこに何を映し出すかよりも、それが周りの環境へどのように、そしてなぜ影響を与えるかに焦点を当てるべきだ。杉本博司の「シアター」シリーズにおいては、劇場内部の様子を判別可能なものにするために、時間のペースを落とすことが不可欠な要素となっている。誰もいない暗い劇場に映し出されたスクリーンが長時間露光で1枚の写真におさめられ、劇場はぼんやりとした白い光に溶け込んでいく。そのスクリーンの輝きは、何もない場所から放たれる目に見えないエネルギーの輝きであり、吹き抜けの天井や木製の舞台、そして豪奢なカーテンを浮かび上がらせる。こうした写真は、観る者にスクリーンを取り巻く空間、部屋、および身体について考えさせ、「スクリーンタイム」という概念がもはや受動的な受信ではなく、能動的な参加を促すのだと思わせる。

-

杉本博司「ゴーシェン、インディアナ」(1980)

Gelatin silver print

Courtesy of Gallery Koyanagi

© Hiroshi Sugimoto

アーティストのルイザ・ランブリは杉本がスクリーンで描いたものを、一連の窓を撮影したシリーズで表現している。彼女はブラインドやシャッター、結露によって覆われた窓の様子を写すことによって、見慣れたものであると同時に正体不明なものとして窓を捉え直している。斜めから見ると、窓は向こう側を見通すことのできないスクリーンとなり、光を放って奥にあるものを隠す。影や反射の細かなニュアンスは、何枚もの静止画を通して、まるで実体ある夢の断片のように静かに感受されていく。ランブリが写し出す開口部はかすんだ光を放ち、鑑賞者にスクリーン間を浮遊しているような神秘的な感覚をもたらす。畠山、杉本、ランブリの写真に見られる長時間露光や連続性は「スクリーンタイム」に対する既存の概念に異論を投げかけ、スクリーンに向き合う時間を、人を制限するより味わうものとして捉えようと試みている。

-

ルイザ・ランブリ「無題(梅林の家#02)」(2004)

Laserchrome print

102 cm x 84.9 cm

Courtesy of Gallery Koyanagi, Tokyo; Thomas Dane Gallery, London

他方、カメラのレンズだけでなく、建物もスクリーンの意味を変えるような建築言語を生み出すことができる。建築家のなかには新しいデジタル領域での慣習にとらわれず、そこへの没入を通じて「スクリーンタイム」を味わうよう呼びかける者もいるのだ。独立したひとつのインターフェイスは、こうして時間の経過を取り入れた完全な空間体験へと拡張していく。

妹島和世建築設計事務所が手がけた茨城県の《パチンコパーラーII》(1993)では、既存の店舗に細長い透明なエントランスホールが追加されている。ガラスには「KINBASHA」というパチンコ店の名前のシートが横書きで余すところなく繰り返し貼られている。ガラスの上下の部分は文字が見切れており、文字列がスライドして流れていく電光掲示板の断片を思わせる。ここでは文字がガラスの表面から離れ、影となって室内の床や奥の壁を動いていく様子が見え、長時間露光にも似た感覚をもたらす。このアーケードに入ることは、ガラスとデジタルスクリーンの構成部分のあいだに入り込むことであり、言うなればカメラのシャッターがゆっくりと切られる間、レンズ口径に留まることなのだ。

-

妹島和世建築設計事務所 《パチンコパーラーII》(1993)

写真:ナカサアンドパートナーズ

隣接する《パチンコパーラーI》(1993)では、ガラス張りのファサードのなかに黒いパネルが一枚埋め込まれている。それはコンピュータスクリーンの一部が不具合で黒くなる「ドット落ち」のようでもあり、デュシャンの『大ガラス』にも似た構図を思わせる。建物内部には、さまざまなサイズで「KINBASHA」の文字がプリントされている。曇りのない鏡が壁、階段、通路、天井を沿うように包み、あらゆる方向に文字を映し出す。夜には、アーケードの内部が逆光となるため、内部の様子がかげろうのようにファサードへと投影され、文字とイメージが煌めきながら混ざり合う。さまざまな反射によって建物内部の景色はあちこちに折れ曲がって歪み、次々に変化していくイメージを一箇所から眺めているかのような感覚がもたらされる。こうした性質は、明快さや透明性の追求のためではなく、訪問者に環境の微妙な変化を忍耐強く観察してもらうためのものだ。《パチンコパーラーI》は入口やガラスだけにとらわれず、素材の細部を駆使して長時間露光や連続性を体現しており、媒体である建物が緩やかに変化していくような、「ゆっくりとした時間の流れ」(slowness)を促している。

スクリーンに取り巻かれた状況に圧倒されるのではなく、それらを解釈し直し対応していくことこそ、これからの建築に求められる役割である。このように「スクリーンタイム」を単なるテクノロジーのひとつとしてではなく、私たちを物理的に取り囲む「膜」として考えていくことによって、この今日的な文化をより正確に捉えることができるようになるだろう。

-

妹島和世建築設計事務所 《パチンコパーラーI》(1993)

写真:新建築社

現在、「スクリーンタイム」はもはや社会批判の言葉ではなく、私たちに広く通底する所与の条件となっている。スクリーンが日常生活から切り離せないものとなって久しいが、「スクリーンタイム」に対する私たちの姿勢は、スクリーンとの絶えず進化する関係性に合わせて変わっていく。デュシャンは『大ガラス』の制作時に取っていたメモをまとめ、『グリーンボックス』 (1934年)という作品にして発表した。そのメモのなかに「delay in glass(ガラスの遅延)」という記述がある。それはこの作品が写真でもなければ絵画でもない、どちらかになることを先送りにしている状態であるからだ。デュシャンのアイデアを借りるならば、現在の「スクリーンタイム」という概念は先送りされた遅延状態にある。そこでは私たちがどう情報を受け取って発信するかや、建築環境をどう感じ取って意味付けるかが、ただじっくりと考えられている。複数の視点が相互に関連しながら重ね合わさっている「ぼやけた」状態だ。その高密度の網は、表面よりも深くまで届いていくのである。

アビゲイル・チャン

アビゲイル・チャンはロサンゼルス出身のデザイナーであり教育者。現代文化の潮流を踏まえながら、素材の質感やディテールから生まれる繊細な出会いに関心を寄せて活動をおこなう。2019年リスボン建築トリエンナーレ、2021年ソウル都市建築ビエンナーレなど世界各地で作品を展示。2022年にはシカゴのボリューム・ギャラリーで「Reflections of a Room」と題した個展を開催。研究や執筆活動では、建築環境におけるフレーミング装置および建物の構成要素という観点から窓やスクリーンが持つ役割を探求している。作品はグラハム美術高等研究財団、客員准教授を務めるイリノイ大学シカゴ校の建築デザイン芸術学部から助成を受けている。ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、バーゼル、東京で、ノーマン・ケリー、SO-IL、ヘルツォーク&ド・ムーロンなどの建築設計事務所にて勤務した経験をもつ。カリフォルニア大学ロサンゼルス校で成績優秀者として学士号取得(建築学)。ハーバード大学デザイン大学院にて修士号(建築学)取得し、竹中フェローシップを受賞。

https://www.abigailchang.com/