02 Mar 2016

異文化の窓 40年間の調査と軌跡

私のシリア歴は学生時代 (1968) に遡り、騒乱直前 (2010年11月) まで都合7回訪れている。OTCA (現JICA) の専門家派遣で3年間 (1971-74) ダマスカスに住み、地方農村の計画に携わったので、現在の惨状は他人事ではない。海外科研によるサハラとシリアのオアシス集落調査 (1981) では、住み込み調査によって乾燥地特有の住居・集落の原理を体感できた。

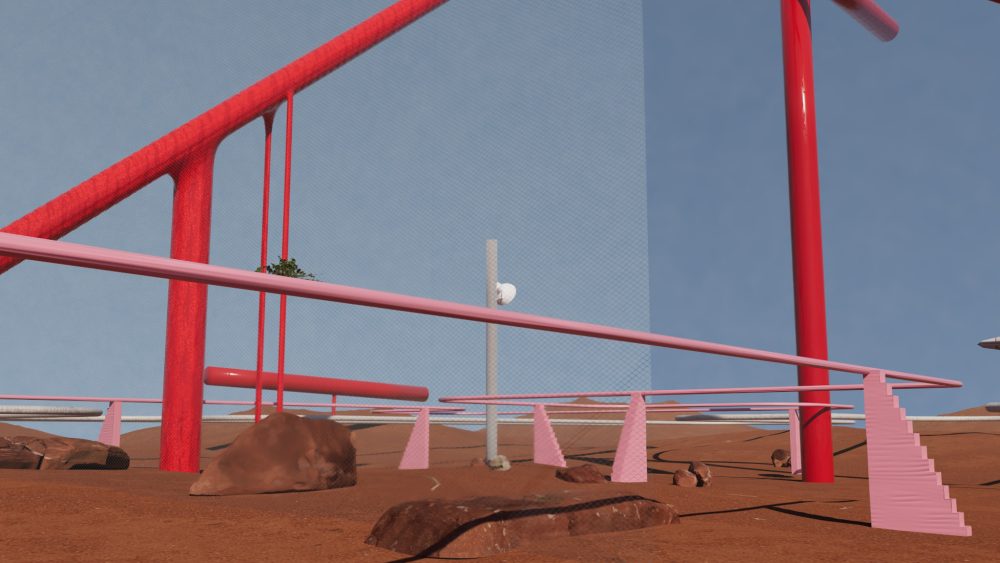

乾燥地域の住まいには、身近で入手できる土や石を使うことが多く、集落を形成していくと、中庭式の家が多くなる。また、遊牧を生業としているベドウィンなどは、移動可能なテントで暮らす。土や石とテントでは熱容量が大きく違うのに、其々の方法で昼夜の大きな温度変化を和らげている。周囲が土漠、沙漠という環境で、融通無碍な住居内外の境界について考察を試みる。

-

音の聞こえる距離に分散しているテント

-

日干し煉瓦で出来た物置などが分散している

-

ロバに乗った牧夫と羊の群れ

-

土漠で祈るベドウィン

西部の山沿いと北部のユフラテ沿いを除けば、シリアの大部分は乾燥した土漠で、ベドウィンと呼ばれる遊牧部族の生活領域である。井戸の近くに10数家族が50〜200mくらい離れてテントを設営し、子供の教育などでベースとなる所には土レンガの家や物置などがある。

-

髪の毛を覆うのは砂塵から守る生活の知恵

-

昼間は風下側を全面開放して屋内外の一体化

-

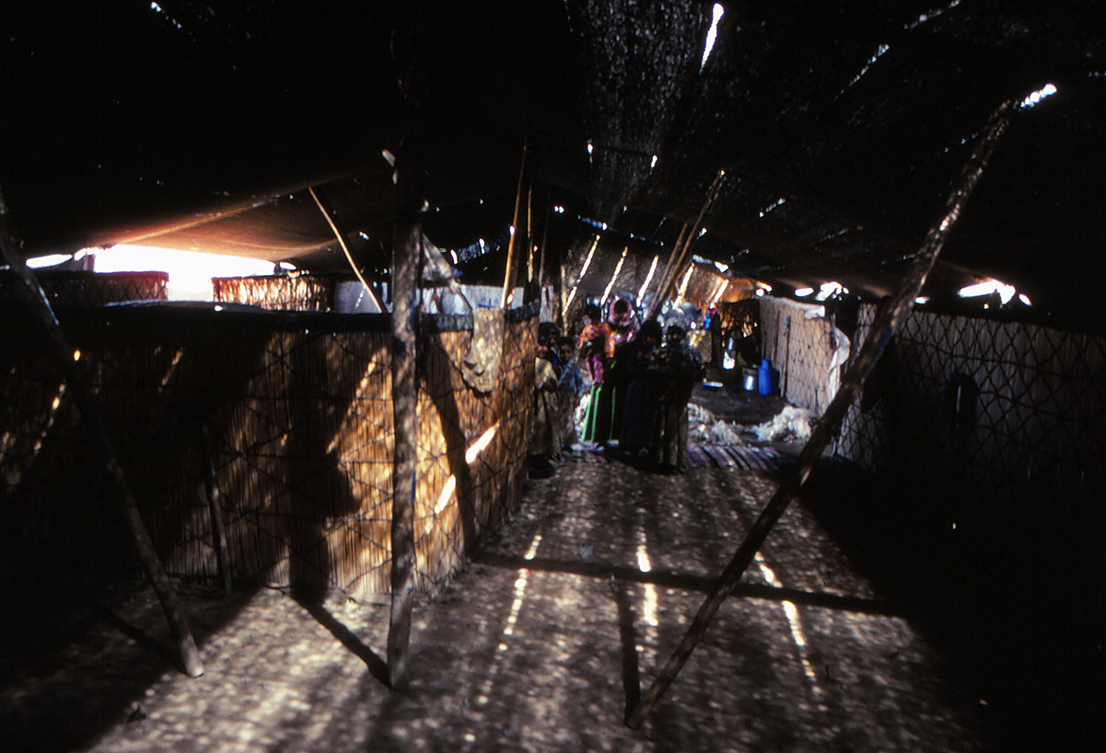

葦の囲いは家財・布団の置き場

羊たちの管理は、牧童と犬と、ワルダと呼ばれるリーダー羊に任せ、男たちはコーヒーやシャイを、女性は家事、料理、水の確保で忙しい。テントは、前中裏3本一組の支柱が何スパンあるかによってそれぞれ名称が有り、5スパンのテントだと、中央を物置とし、右2スパンが男の空間、左2スパンが女の空間であった。

-

テント地は幅90cm程の反物(山羊毛の糸)を繋ぎあわせたもの

-

夜間斜めにしてあった支柱を、一本づつまっすぐに高くする

-

朝のひととき「窓」と言うよりは「家」を全開にする

-

昼間は、風塵除けのテントを垂らす

このテントでは同じ長さの支柱12本で3スパンを構成している。夜は、前と後ろの支柱を斜めに倒して、前後を低く閉じている。朝になると、女性側を全開にして空気を入れ替え、昼間は砂塵が飛んで来る風上側を閉じ、風下側は開けている。因みに、隣に見える石+土の家に調査隊が宿泊した。

-

幅90cmくらいの長尺テント地の繋ぎ目が透けている

-

山羊毛紐の編み目から陽光が入る不思議な「天窓」

山羊の毛で作った太い糸を荒く織り込んだテントは、スケスケのようだが、その隙間に硬い毛が絡んでいるので雨は入ってこないという。降雨量が少ないので毛管現象と蒸発で納まるらしい。マットレスで寝ていると月と星の動きを感じることができ、大地をベッドにしている感がある。因みにマットレスの語源はアラビア語。

-

僅かな草と水を求めて、砂(土)漠を移動する

-

羊を屠すのはの男、解体作業は女の仕事

-

お客には先ず、豆腐のような食感の脳みそを

-

中東最大と言われたアレッポの羊マーケット

ベドウィンの財産は羊で、江上波夫先生のクルナ発掘チームと一緒にシリア沙漠へ入った時、我々の到着を待っていたかのように目の前で子羊を屠し、晩餐のマンサフ料理となった。冬場の雨量が少ないと、餌不足になる前に売ろうとするので、中東で最大だったアレッポの羊市場で値が下がると言われていた。

-

ユーフラテス河は農耕と日干レンガをもたらした

-

風に運ばれた枯れ草が混じり、まさに“風土”そのもの

-

2個一対の抜き型枠とタイヤ再利用のバケツ

-

後方に、コバ立てにして乾燥しているのが見える

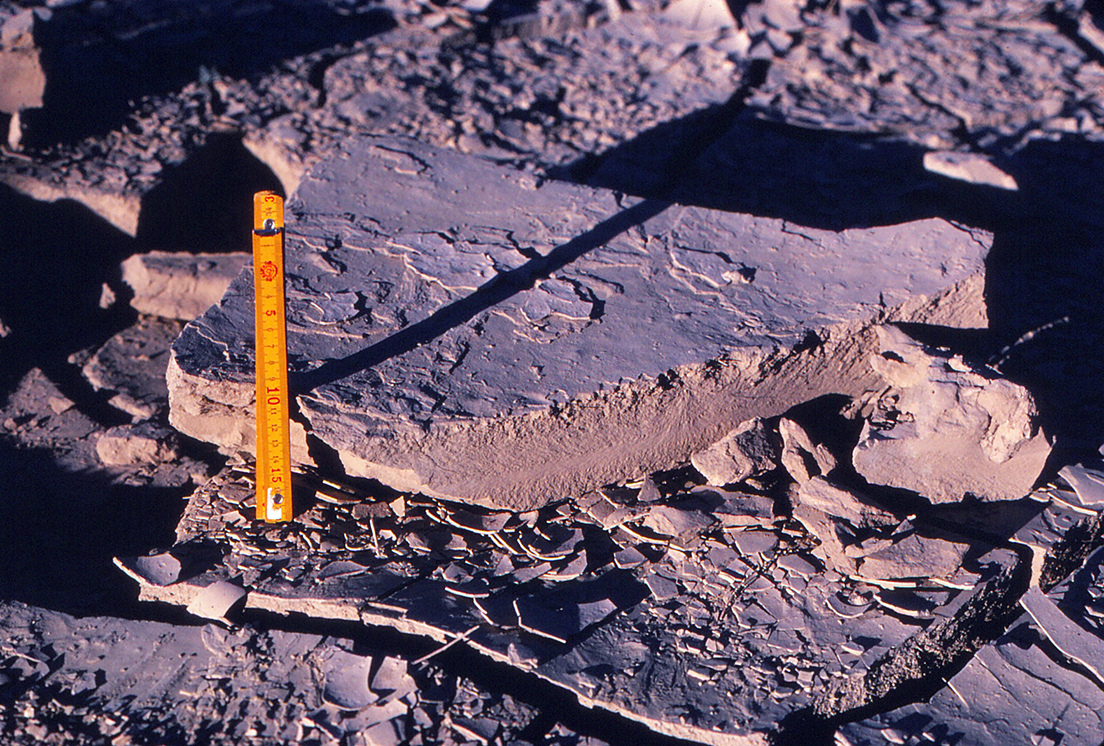

雨季が終わる5月頃、シリア土漠の各地では乾燥した地面にヒビが入る。日干し煉瓦の元祖のような塊がたくさん出来上がり、枯れ草が混じっているとつなぎ補強になって、コンベックスと言われる曲面を伏せて積み上げると簡単な古代壁が出来る。現代では、少し改良され、レンガ2個分の底なし木枠を使って作り、枠を抜いた後、コバ立てにして両面を乾燥する。

-

左の家はテントを併用、右の家はテント状のイワーク付き

-

3スパンのイワーク

-

5スパンの立派なイワーク

テントの快適さは、夜は閉じているワンルームが、昼間は開放的な日陰空間になる点である。土や石で作る家でも、昼間のテントに似たオープンな日陰空間を作っている。こうしたベランダのような空間はイワークと呼ばれる。

-

小さな窓が付いている大きめの建物が居室

-

ドームや鍋底屋根の建物は物置やパン焼き炉

-

生活用の中庭の他に、農作業用や羊囲いが

遊牧や農業にとって外部の居住空間は最も重要な生活空間といえる。土や石の壁で作った居室、台所、物置小屋、子羊のための囲い、などを連結したり連続して並べたりして外部空間を囲むようになり、やがて完全に囲まれた中庭式となって、砂塵や外敵からの防御にも適している。

-

大小さまざまな中庭が散在するダマスカスの旧市街

-

柑橘類の樹木が日陰を作る中庭

-

タイル貼りの中庭に噴水がある邸宅

都市では密集して住むために中庭式が適しているということもあるが、戦乱が繰り返されてきた中近東では、防御の形態とも言える。地上の迷路は外敵に不利だし、屋根伝いの移動経路は住民にとって有利である。女性はあまり外へ出ない習慣だったので、中庭には果樹や花が植えられ、暑い時でもいつもどこかに陰があるので、快適な生活空間である。

-

ダマスカス旧市街、迷路のような一画

-

迷路のような道は、集団的自衛システム

-

中庭は、家族を守り、平和な生活の場

ダマスカスの旧市街で迷路のような道を歩いていると、そっけない扉が処々に有り、中に入ると素晴らしい中庭がある。家の顔といえるのは道からの外観ではなく、生活の中心としての中庭からの外観である。

-

緑と水は天国のイメージでもある

-

立派なイワンは富の象徴でもある

-

イワンはおもてなしの空間でもある

立派な家では、中庭に面して、外部の居間と呼べるような空間 (イワンiwan) がある。中庭より一段高くなっていて、屋根は有るが中庭側はオープンで、来客はまずここでお茶やコーヒーを飲むことになる。両側にも部屋があり、よりフォーマルな客間であったり、書斎や事務所であったりする。

-

スーク (バザール) の天蓋

-

スーク (バザール) の天蓋

-

スーク (バザール) の天蓋

暑い日射しを遮るアーケードが延々と続く商店街 (スーク) で、店員の片言日本語とやり合いながら値下げ交渉をするのは中近東旅行の楽しみとなっている。ダマスカスの“まっすぐの道”は聖書にも出てくるスークで、今ではトタン板の屋根がかかっている。星空のように穴だらけでも、雨が殆ど降らないので、問題にならない。

-

隊商宿やスーク (市場) には立派なドームが

-

通路の処々にドームの天窓が

-

泥棒除け格子の付いた天窓も

-

屋根から覗くと、瓶の中を見ている感じ

ドーム屋根が連続するダマスカスの旧市街では、スークの細い通りの処々で丸い天蓋から青空が見える。屋根伝いに泥棒が入る可能性がありそうだが、入ってきても通路だから心配無用。

-

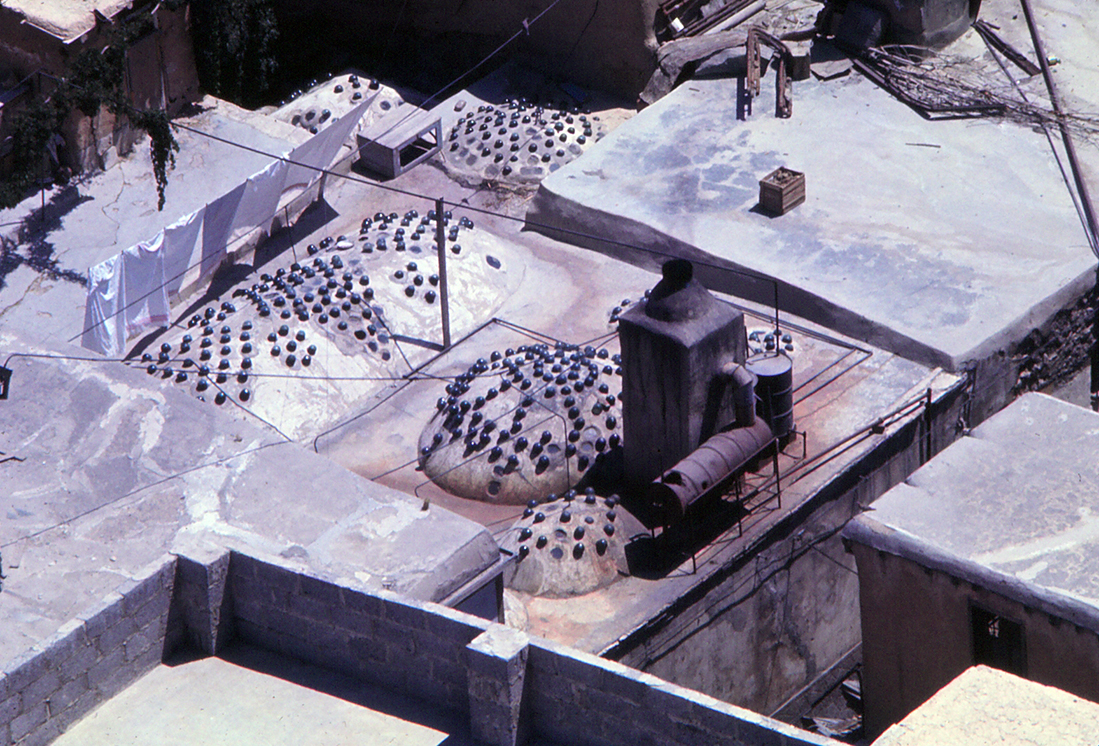

ハマーム (浴場) の屋根ではガラス球を埋め込んで採光

-

上から光は入っても、覗くことは出来ない

ハマームと呼ばれる浴場の暗い浴室やスークの倉庫などでは、バレーボール大のガラス玉をドーム屋根に埋め込んで採光していた。ドーム屋根を軽くするためにローマ時代からやっていた方法で、不思議な美しさが有る。

-

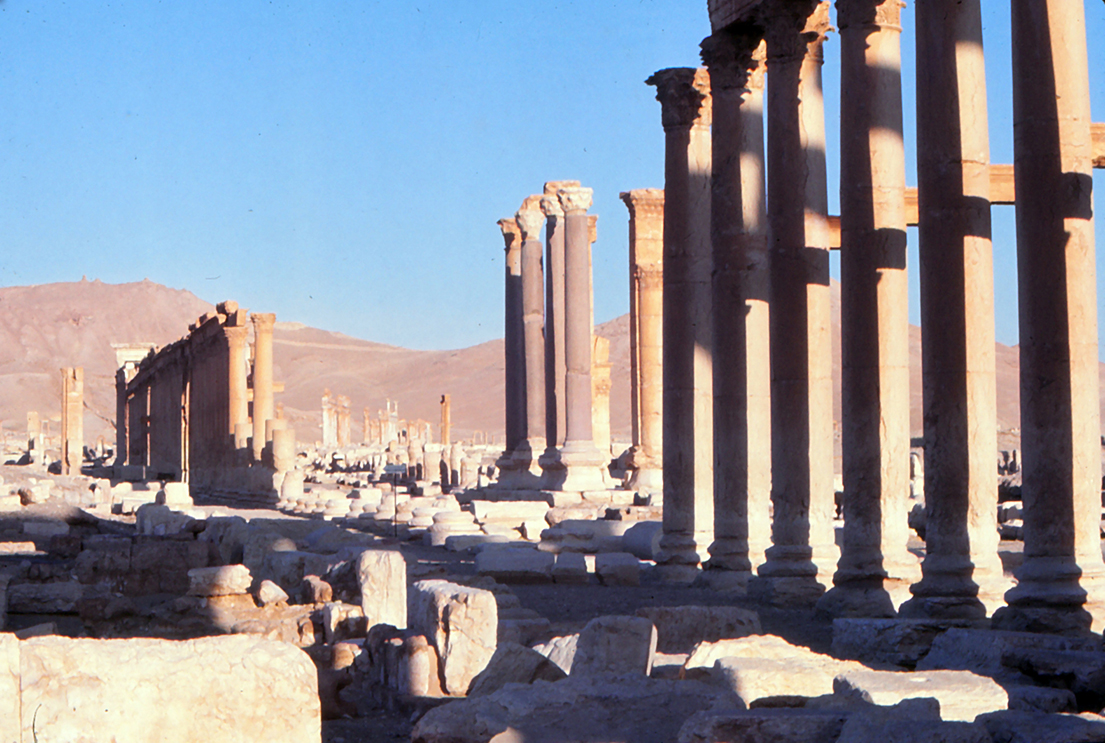

記念門

-

列柱道路

-

かなり破壊されたと言われているベル神殿

沙漠の女王ゼノビアが君臨したオアシス都市パルミラは、ISが破壊しているという。ゼノビアは3世紀後半、ローマ皇帝ハドリアヌスによってローマ郊外のティボリ宮殿に幽閉され亡くなったのだが、ヨーロッパと中近東の因果な関係は、現在も続く世界「記憶」遺産と言える。

八木幸二/Koji Yagi

建築家。1944年愛知県一宮市生まれ。1969年東京工業大学建築学科卒業、同大助手。OTCA専門家派遣 (シリア田園都市省) 、クインズランド大学研究員、オクラホマ大学客員助教授、MIT 客員研究員、東京工業大学教授を経て、現在京都女子大学教授。