ジャン・プルーヴェの窓 #5 ――構成部品としての窓

05 Aug 2025

ナンシーの工場を失った後も、プルーヴェは「工業化(préfabrication: 仏)」という彼の哲学を諦めなかった。連載「ジャン・プルーヴェの窓」の第5回目では《アルミニウム製ブリーズ・ソレイユ》(1964)と《C.C.C.のために開発したファサードパネル》(1965)が有する窓のデザインについて言及する。

プルーヴェによって工業化された学校建築1

1949年から1951年までの間にアフリカで設計活動を行なっていた建築事務所のアトリエLWD(l’Atelier LWD: 仏)1と協働し、プルーヴェは熱帯地域向けの工業化実験住宅2を提案している。実験住宅の部品はナンシーの工場「マクセヴィル」で製作され、貨物便で空輸し、現地で組み立てるといったものであった。しかし、予想以上に運搬コストがかかったことで、現地における邸宅の建設費と比べて割高になってしまい大量生産には至らなかった。それから約15年後の1964年、C.I.M.T.3の社員となっていたプルーヴェであるが、再びアトリエLWDと協働して熱帯地域向け工業化住宅建設のチャンスを得る。それは欧州開発基金主催で行われた中央アフリカ(カメルーン)に住居を併設する低コスト教室群の建設コンペティションにおいてである。結果としてプルーヴェらは、638ユニット分を生産する契約を獲得している。

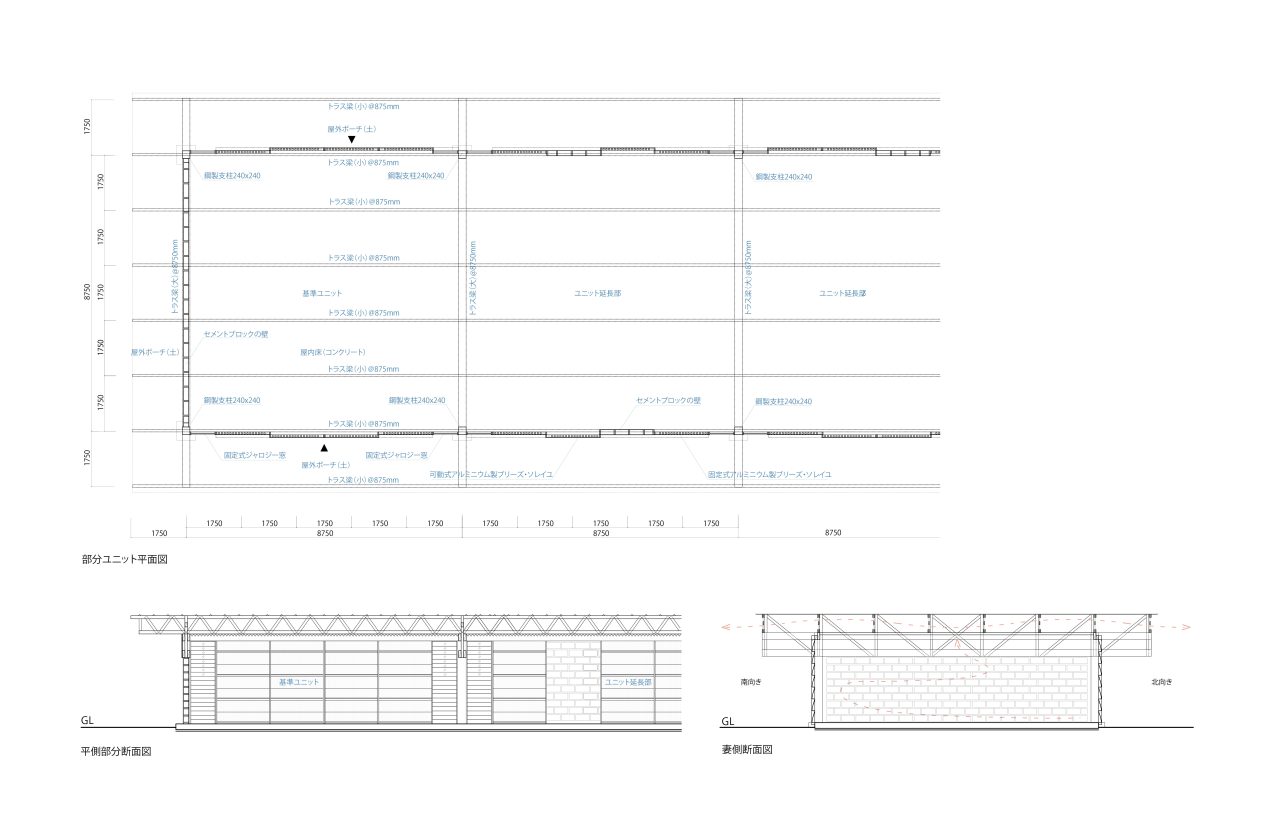

1ユニットの平面構成は8.75×8.75メートルの正方形で、言い換えれば、《ヴィルジュイフの仮設小学校》(1956)同様に1.75メートルの正方形グリッドを基本モジュールとした5×5グリッド(76.56平方メートル)が1ユニットである。教師の住居棟は2ユニット(153.12平方メートル)、教室は1ユニットから最大6ユニット(76.56平方メートルから459.37平方メートル)が連結される、一方向には無限に拡張可能な矩形の建物として提案されている。今までの工業化住宅と少し違っていたことは、コンクリート製の床、切妻側に見られるセメントブロックの壁や木製トラス梁など、現地で入手できる材料で製作できる構成部品を多用し、現地の労働者による容易な組み立てを目指したことである。

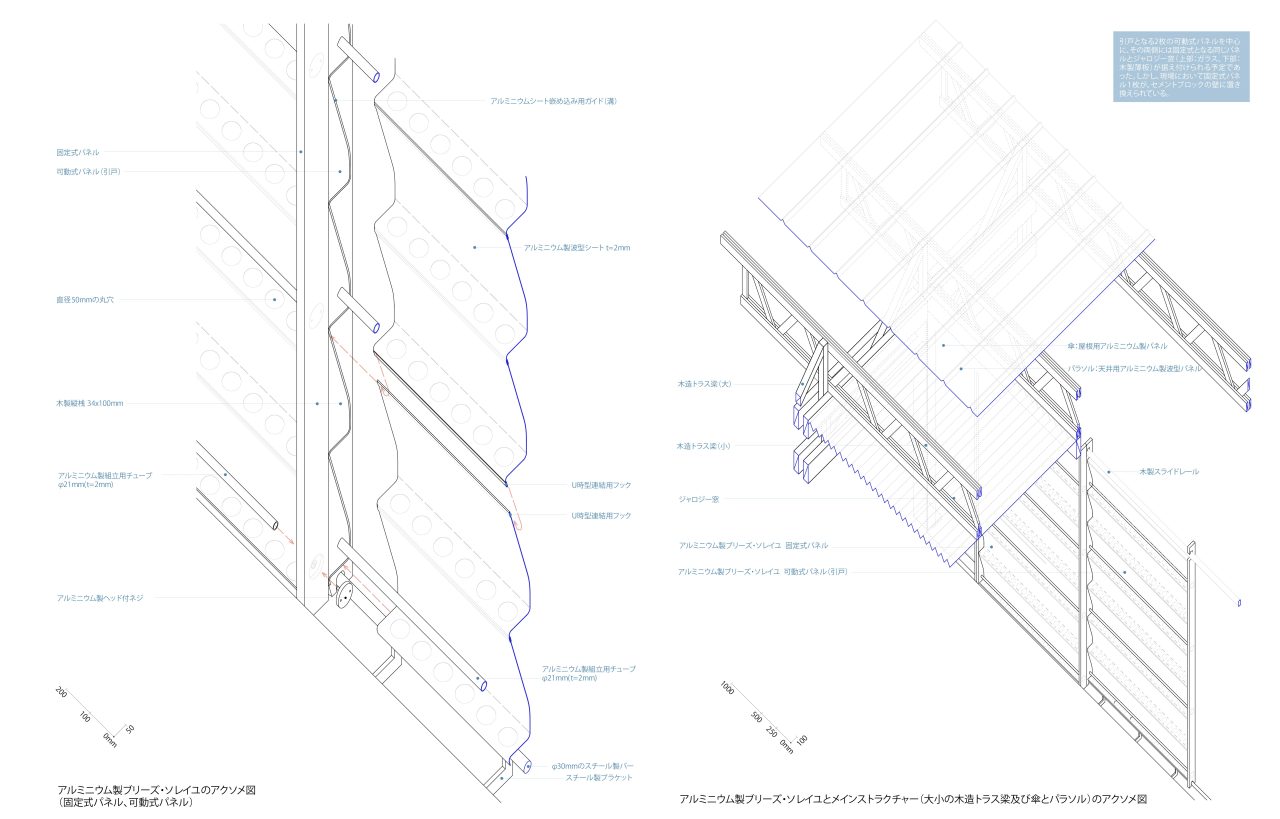

建て方は、ユニットの四隅にフランスから空輸された鋼製支柱をセットし、現地で製作された2組の木造トラス梁(大)で連結し、その上に格子状となるよう8組の木造トラス梁(小)にて一体化する。木製トラス梁(大、小)は、それぞれ室内から庇となるようキャンティレバーになっており、その長さは太陽高度の角度に対して室内に直射日光が入らないよう配慮されていた。木製トラス梁(小)の上側には屋根仕上げとなるアルミニウム製トレイを載せ、下側には天井仕上げとなるアルミニウム製波型パネルが吊り下げられることで、メインストラクチャーは完成する。これらアルミニウム部品は日射による熱伝導を抑制する環境システムの一部で、屋根パネルは「傘」、天井パネルは「パラソル」と呼ばれている。端部妻面(短手面)はセメントブロックの壁で塞がれるか、または新たなユニットが連結される。一方で、両側の平面(長手面)が開口部となり、ここへプルーヴェによる《アルミニウム製ブリーズ・ソレイユ(Brise-soleil, Cameroun: 仏)》が据え付けられる。

熱帯地域に適応する波打つファサードと小さい丸窓

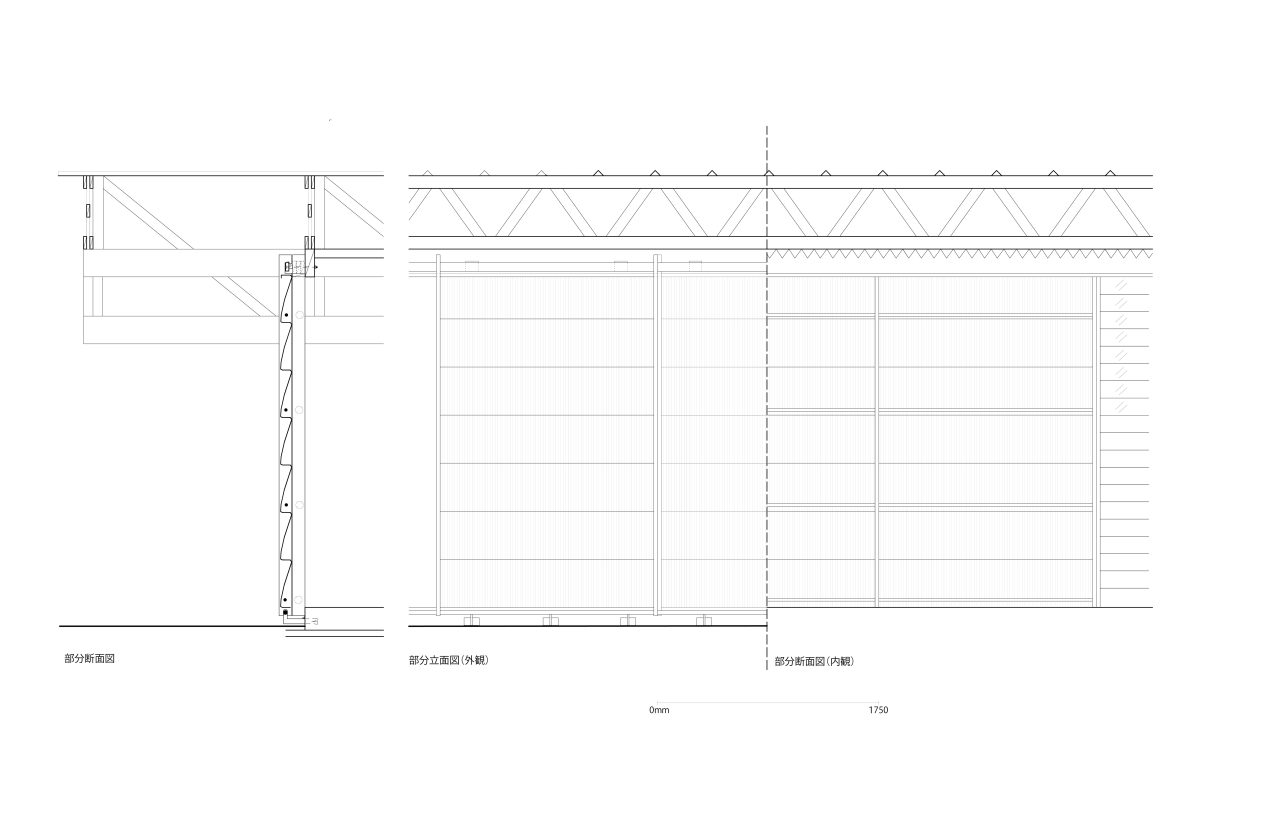

《アルミニウム製ブリーズ・ソレイユ》とはフランスから空輸され、現地で組み立てられた構成部品で、平面(長手面)となる北面と南面のファサードに据え付けられる。組み立て後の部品サイズはおおよそ高さ2.9メートル、幅1.75メートルで、部材構成は折り曲げられた2ミリ厚のアルミニウム製波型シート7枚、2本の木製縦枠(34×100ミリ)そして4本のアルミニウム製組立用チューブ(直径21ミリ、板厚2ミリ)である。組み立て方法は、アルミニウム製波型シートのU字型となった上下端部同士をフックのように引っ掛け、木製縦枠に施された組立用の治具となる溝にはめ込むだけである。上下の横枠が省略されているため、パネルの面内剛性は、アルミニウム製組立用チューブによって担保される。最も特徴的なデザインは、各アルミニウム製波型シートの下端水平部分にある90ミリ間隔で18個開けられている直径50ミリの丸穴である。垂直面の絶妙な曲率により雨水の侵入を防いでいるため、ガラス等で閉じられておらず、通気も可能で、曲面に反射する間接光を室内に取り込む小さな窓である。

-

© Galerie 54 – Eric Touchaleaume, Paris.

《アルミニウム製ブリーズ・ソレイユ》には可動式と固定式のものがあるが、部材構成は同じで、可動式パネルといっても木製縦枠の上下端に鍵型の切り込みが施されただけの引戸である。パネルの上端は木枠に吊るされており、下端はコンクリートスラブから跳ね出すスチール製ブラケットに支えられるスチール製バー(直径30ミリ)がランナーとなって、扉の開閉をガイドする。平面(長手面)を俯瞰すれば波打つソリッドなファサードだが、極端に閉鎖的な小さい丸窓のデザインは、直接的な換気と室内からの眺望を抑制するかわりに、約10度ある昼夜の寒暖差を利用して「傘」と「パラソル」の間の通風を促進する。天井下の暖気を吸い上げる環境システムの一部となる、熱帯地域に呼応した窓のデザインである。

プルーヴェによって工業化された学校建築2

1962年、フランス教育省がデザインビルドコンペティション(C.C.C./Concours Conception-Construction: 仏)を主催する。現在では一般的ともいえるジョイントベンチャー方式、つまり、建築家と施工業者が共同企業体となって応募するという形式で、このときすでに「工業化」を可能とする工場を有するC.I.M.T.の社員であったプルーヴェにとっては、格好のコンペティションであった。その要件は600人の生徒のための学校をいくつかの地域で新たに建設する計画で、教室棟をメインに、附属施設として160人収容の寄宿舎、体育館やレクチャーホールなどを設計・施工するものである。コンペティションには186チームが参加し、一次、二次審査と進み、プルーヴェらを含む72チームが最終候補として残っている。結果、プルーヴェらはフランス国内に規模の異なる7つの学校4を建設している。

-

© ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo, 2025 E5977

教室棟の平面構成は《ヴィルジュイフの仮設小学校》と同様に、1.75メートルの正方形グリッドを基本モジュールとした矩形の建物となっている。短手方向は17.5メートル(10グリッド)で固定され、長手方向には無限に拡張可能である。3.5メートル(2グリッド)幅の廊下が中央に配置され、その両側に7メートル(4グリッド)幅で各室が配置される。教室棟は5つの異なる大きさの部屋(モジュール)で構成されており、大教室(4×6グリッドの73.5平方メートル)、中教室(4×5グリッドの61.25平方メートル)、小教室(4×3グリッドの36.75平方メートル)、このほかにエントランス、階段室、講師準備室(4×2グリッドの24.5平方メートル)およびサニタリー(4×1グリッドの12.25平方メートル)を組み合わせてプランニングされる。プルーヴェらの提案は、建設現場で製造するプレキャスト鉄筋コンクリート造(PCa)をメインストラクチャーとし、外壁は工場生産される完全なカーテンウォール部品で建物を構築するものであった。

-

© Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, Dist. GrandPalaisRmn / Fonds Prouvé / distributed by AMF

-

© Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, Dist. GrandPalaisRmn / Fonds Prouvé / distributed by AMF

建て方は、長手方向へ建物中央に柱と梁が一体となったプレキャスト鉄筋コンクリート製ストラクチャーである「H型センター・ポルティーク(Portique axial en H: 仏)(PCa)」5を3.5メートル間隔(1.75メートルに対する2スパン)で配置し、長方形断面の梁(PCa)で連結する。次いで、それと直行するように建物外周部に1.75メートル間隔でマリオンを兼ねるU型断面の柱(PCa)を据え付け、同じく1.75メートル間隔でU型断面の梁(PCa)で連結する。これにより支点間距離を低減し、60ミリという薄いRCスラブ(PCa)を実現しつつ、長手方向への小梁も省略している。階高は約3.3メートルで統一され、地上5階まで積層させることも可能であった。PCa造が採用された背景には、学校として必要な基本性能としての遮音性にとどまらず、鋼製に比べて早い建設スピード、さまざまな地域における建設の柔軟性、同時に輸送経費の削減が目的であり、事実、1日につき1層分2スパンの製造と建設を可能にした。

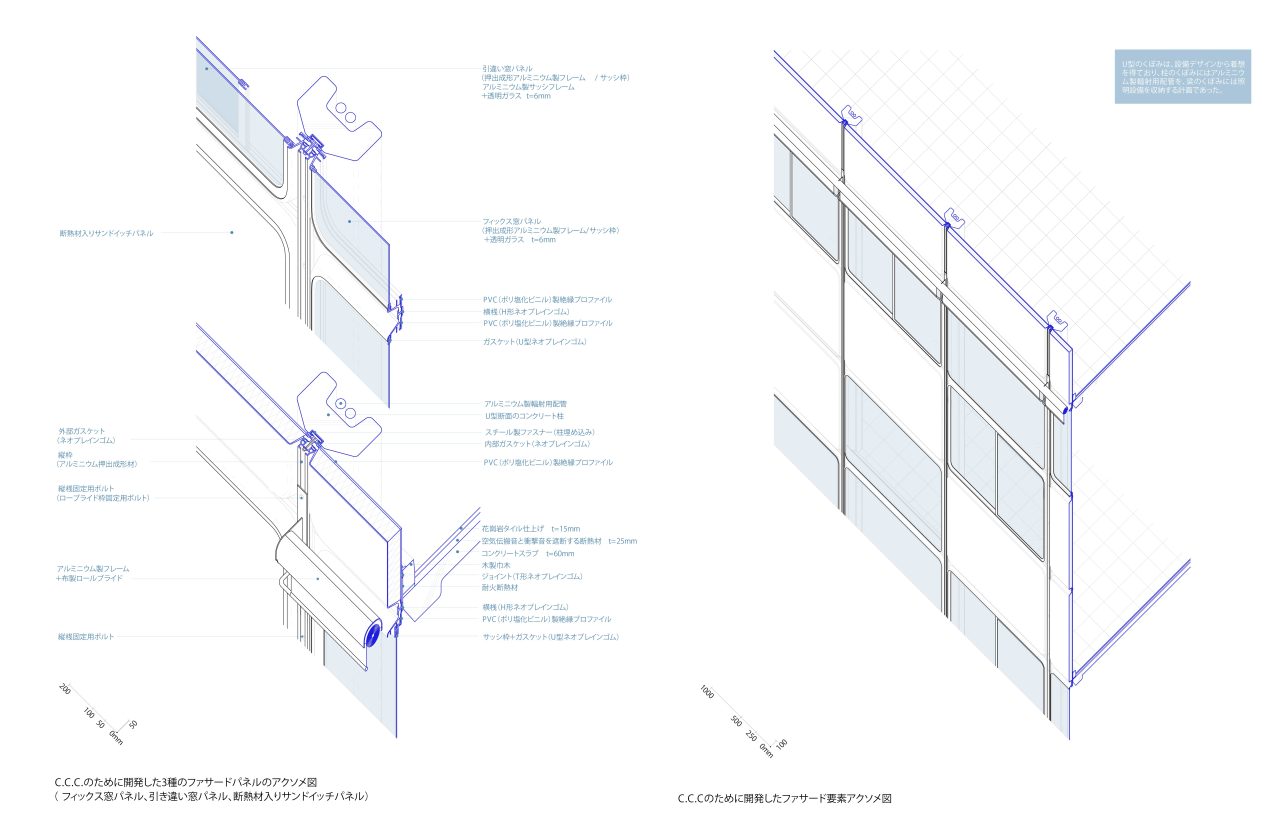

3種のユニークな窓パネルシステム

教室棟短手面(妻面)のファサードは、現場で製造されたソリッドなコンクリートの壁であるが、一方で長手面(平面)のファサードにはプルーヴェらしい工業化されたカーテンウォールパネル《C.C.C.のために開発したファサードパネル(Panneaux de façade développés pour C.C.C: 仏)》が採用されている。

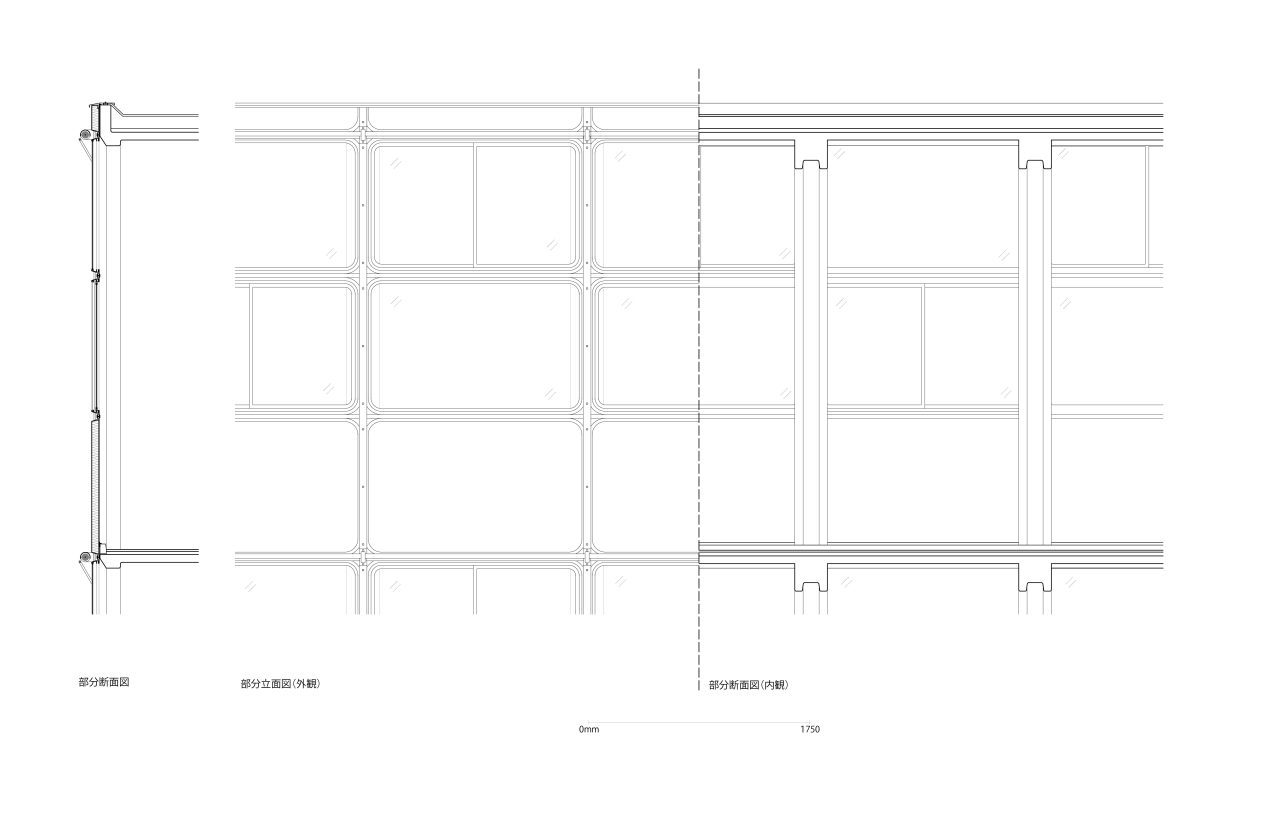

それは、採光用のフィックス窓パネル、採光と換気用の引き違い窓パネル、そして目隠しも兼ねるソリッドな断熱材入りサンドイッチパネルの3種のファサード用構成部品である。各パネルの幅は1750ミリで統一されており、これは平面構成で使われたモジュールに対応している。また、各パネルの高さも1110ミリで統一されており、いかなる組み合わせでも3枚重ねると建物の階高と同じになる。引き違いの窓パネルは、今となっては一般的な構成であるが、押出成形アルミニウム製サッシフレームに、同じくガラスを組み込んだアルミニウム製サッシをはめ込むだけである。室内側はヒートブリッジに配慮してPVC(ポリ塩化ビニル)製絶縁プロファイルで縁取りされている。フィックス窓パネルは、引き違い窓と同じ部材である押出成形アルミニウム製サッシフレームを転用しているのが、プルーヴェらしい。一方で、断熱材入りサンドイッチパネルは塗料焼付け仕上げプレス加工鋼板で製作されており、5色のカラーバリエーションが存在した。各パネルの全周端部には一様にテーパーがつけられており、縦桟、横桟のディテールはそれぞれのパネルの種類に関わらず統一されている。

-

© Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, Dist. GrandPalaisRmn / Fonds Prouvé / distributed by AMF

-

© Centre Pompidou, MNAM-CCI Bibliothèque Kandinsky, Dist. GrandPalaisRmn / Fonds Prouvé / distributed by AMF

自重を支えることとなる躯体への取り付けは、マリオンを兼ねるU型断面のコンクリート柱の先端に埋め込まれているスチール製のファスナーへ、内外ともにガスケットを介して外部から縦桟(アルミニウム製押出成形材)とともにボルトで固定される。このディテールがパネルの自重を支えるため、どのパネル構成でも上下間の連結は横桟(H型ネオプレインゴム)の凹部にパネルの先端を差し込むだけである。この窓パネルシステムは、1種のパネルを使用すれば全体に統一感のあるファサードになり、また2つの窓パネルと5色のサンドイッチパネルを組み合せれば、内部空間の機能に合わせて、幾重にも全く異なるリズムのファサードをデザインすることもできる。まさに単純なモノを多様に変化させる、プルーヴェ・デザインの真骨頂である。

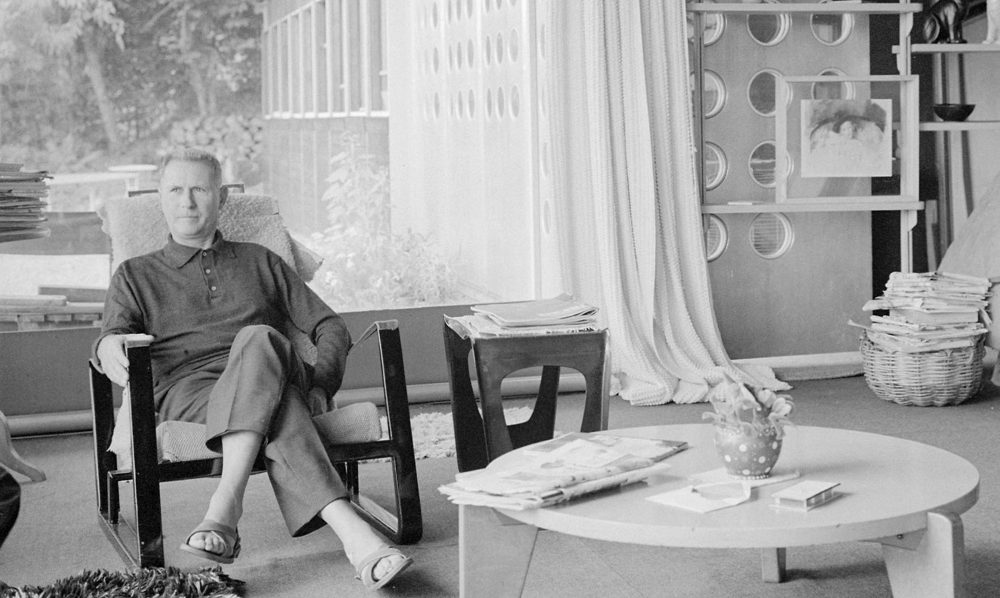

プルーヴェ第三の人生へ

時は少し遡る。1956年にバタイユと共同で「ジャン・プルーヴェ・コンストラクションズ」を設立したプルーヴェであったが、《ヴィルジュイフの仮設小学校》は竣工後も建設費用に相応する支払いが得られず、《ピエール神父の生活向上住宅(Maison des Jours Meilleurs: 仏)》(1956)6を大量生産するために、C.I.M.T.の援助による新たな工場建設も失敗に終わろうとしていた。1957年5月に《エヴィアンの鉱泉飲場》がオープンを迎えた頃、「ジャン・ブルーヴェ・コンストラクションズ」は「グゥミ社」と共に倒産し、両社はC.I.M.T.に買収される。会社設立から、わずか一年後のことであった。1957年から1966年までの約10年間プルーヴェは、フリーランサーとして自由な立場を確保しつつ、元「グゥミ社」の事務所ビルを支店としたC.I.M.T.建設部門の社員として、コンサルタント・エンジニアの職に就くのである。この期間に設計されるプルーヴェの建築作品からは、構造体と一体になった窓のデザインは急激に減少し、「工業化」によるカーテンウォールシステムのデザイン、言い換えれば純粋に構成部品としての窓デザインに限定されていく。《アルミニウム製ブリーズ・ソレイユ》と《C.C.C.のために開発したファサード・パネル》の窓デザインは、その一端である。

注釈

1:アトリエLWDは、ギー・ラニョー(Guy Lagneau: 仏)、ミシェル・ヴェイユ(Michel Weill: 仏)、ジャン・ディミトリジェヴィック(Jean Dimitrijevic: 仏)らで設立された設計事務所。設立後すぐにフランスからアフリカへと移住し、主にアフリカで設計活動を行なっていた。3人がアフリカで初めて受注した仕事は、コナクリの《ホテル・ドゥ・フランス(Hôtel de France, Conakry: 仏)》(1953)で、このプロジェクトをきっかけにプルーヴェと協働を始めている。

2:《メゾン・トロピカル(Maison Tropicale: 仏)》(1949-1951)は、プルーヴェがこれより前に建設しているスチール製のセンター・ポルティークとアルミニウム製の丸窓付外装パネルを組み合わせた住宅をベースに、西アフリカの気候に合わせるため改良された実験住宅で、ニジェールのニアメに1軒、コンゴのブラザビルに2軒のみ建てられている。ポルティークの上部に目型をした部材が追加されたことで、建物を水平に貫通する通気口が特徴的なプロジェクトである。同時に、越屋根となることで煙突効果を生み出し、内部の空気を外部に排気する役目も担っている。さらに、日照、雨、風、日夜間の気温差といった要素が考慮され、建物外周には回廊が設けられ、幅2メートルでモジュール化されたアルミニウム製薄板によるブリーズ・ソレイユ(日除け)が設置されている。その角度は手動で調整することができた。

3:C.I.M.T.はCompagnie Industrielle du Matériel de Transport(仏)の略称で、当時パリの地下鉄車両を開発、製造していた会社である。《ピエール神父の生活向上住宅》で採用された鋼製の設備コアの製造を独占して担当したことで、プルーヴェと懇意になり建設事業にも手をひろげていくことを視野に協働関係を始めた。

4:ここでは、ジョセフ・ベルモント(Joseph Belmont: 仏)、ジャン=クロード・ペリリエ(Jean-Claude Perillier: 仏)、モーリス・シルヴィ(Maurice Silvy: 仏)ら建築家と、C.I.M.T.としてプルーヴェとレオン・ペトロフ(Léon Petroff: 仏)の協働で設計されたサン・テグレーヴ(イゼール)・技術学校(SAINT-EGRÈVE (ISERE)・COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: 仏)の資料を主に参照している。以下に現在確認できているプルーヴェらに設計された学校のリストも記す。

1.《バルナヴ中学校(Collège Barnave: 仏)》(サン=エグレーヴ、1965)

一部躯体が再利用され、ファサード改修済み。体育館(Gymnase: 仏)の一部外壁にオリジナルのファサードパネルが現存する。

2.《ブレシュイールの中等教育学校(Bressuire collège d’enseignement secondaire: 仏)》(ブレシュイール、1965)

一部躯体が再利用され、ファサード改修済み。

3.《ファヴェルジュ町の中学校(Collège Faverges: 仏)》(ファヴェルジュ、1965)

現存せず。

4.《レオンス・ヴィエルジュ中学校(Collège Léonce-Vieljeux: 仏)》(レ・ヴァン、1965)

現存せず。

5.《パルマンチエ中学校(Collège Parmentier: 仏)》(モンディディエ、1965)

現存せず。

6.《リセ・ジャン=バール、アンドレ・アルグウジュ高校(Lycée Jean-Bart, cité scolaire André-Argouges: 仏)》(グルノーブル、1966)

一部躯体が再利用され、ファサード改修済み。

7.《ジャン=ジャック・ルソー高校(Lycée Jean-Jacques Rousseau: 仏)》(サルセル、1965)

一部躯体が再利用され、ファサード改修済み。RC製のポルティークH型タイプと薄いスラブが転用されたエントランス門扉が現存する。

5:「ポルティークH型」とは、1971年に出版された『Jean Prouvé: Prefabrication, Structures and Elements』の中に提示されている9つの架構が類型化された図表「構造のアルファベット」における架構のひとつ。《ヴィルジュイフの仮説小学校》と《エヴィアンの鉱泉飲場》で採用された「ベッキーユ」もそれに含まれる。

6:1954年の冬、気温が零下となったパリで1人の女性が道端で凍死する事件が起こった。これに心を痛めたアベ・ピエール神父(Abbé Pierre: 仏)が寄付金運動を始めると同時に、貧しい市民に住宅を提供する活動を開始する。「より良い日々(Les jours meilleurs: 仏)」と銘打たれた寄付金運動の目標は、寄付金と洗剤メーカーのパーシル(Persil: 仏)の商品に付属するクーポンで賄われる資金援助により200戸の住宅を建設することであった。1956年1月、そのプロトタイプを依頼されたプルーヴェは、わずか30日後の2月20日、セーヌ河岸において《ピエール神父の生活向上住宅》としてプロトタイプの建設を実演するイベントを開催する。このイベントには多くの見学客が訪れただけでなく、そのなかには建設に手を貸そうとする人も多く、そのことが逆に作業を遅らせ、建設時間として想定していた7時間を大幅に超過して完成する。しかし、その反響は大きく、翌日パーシルは100万枚のクーポンを受け取った。建物の平面構成は、2つの寝室、正面玄関から直接入れるリビングルーム、そして裏手の入り口に面してキッチンとダイニングルームが配置されていた。モノブロック(monobloc: 仏)と呼ばれる工場生産された金属製のコア、現代風に言えばユニットバスとキッチンが一体化した金属製設備ユニットが屋根を支える主構造として室内の中心に設置されていた。コンクリート床版から連続する立ち上がりの上にはモジュール化された木製パネルが敷き詰められ、建物外周を囲んでいる。プロトタイプ完成後、6ヶ月のうちに追加で数件建設されたが、リビングルームの中心に設備コアが配置されている家は前衛的すぎたようで、フランス当局から、これ以上の建設承認を得ることができず、プロジェクトは終わっている。この時、C.I.M.T.がモノブロックの製造を一手に引き受けたことがきっかけで、プルーヴェとの関係が始まっている。

参考文献

Peter Sulzer, Jean Prouvé: Complete Works: Volume 4: 1954–1984, Birkhäuser, 2008, pp.180-181, pp.186-191, pp300

Saint Egrève (Isère) – Collège d’Enseignement Secondaire, Techniques & Architecture, vol.26, 1965, pp.147-152

ブルーノ・ライシュリン他監修『ジャン・プルーヴェ』TOTO出版、2004

『構築の人、ジャン・プルーヴェ』みすず出版、早間玲子訳、2020

https://www.jeanprouve.com

https://galerie54.com/en/jean-prouve-architecture

Top image:© Galerie 54 – Eric Touchaleaume, Paris.

横尾真/Shin Yokoo

東海大学大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了後、池田昌弘建築研究所を経て2004年にOUVI設立。2016年東京理科大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程修了。博士(工学)。2017-2019年、ベオグラード大学特別講師(2017年度文化庁在外研修制度1年研修生)。2020年よりシンガポール国立大学客員上級研究員、2022年より上級講師。2022年より東京理科大学客員准教授。おもな構造設計作品に、アトリエ・アンド・アイ岩岡竜夫研究室+MORIIS ATELIER設計の「松本三の丸スクエア」(2023)、ICU設計の「MNH」(2023)、SNARKとの協働「中郷の家」(2021)、atelier nishikata設計の「4 episodes」(2014)、POINTとの協働「ジュッカイエ」(2009)など。おもな論文に、「E.ボーデュアン、M.ロッズ、J.プルーヴェによる「クリシー人民の家」の意匠的特徴について(日本建築学会技術報告集、2015年6月)、「ビュックの飛行クラブハウス」にみられる建物の特徴と構成部品の関係(日本建築学会計画系論文集、2015年6月)、「ヴァカンス用住宅B.L.P.S.」にみられる建物の特徴と構成部品の関係(日本建築学会計画系論文集、2017年9月)など。