第7回 張村「地下の都合」(後編)

26 Jan 2017

100歳の古老のヤオトンを訪問して、なんだか奇妙な部分のあることに気がついた。ヤオトンの部屋の入り口は、通常は先の少し尖ったアーチ型をしている。しかし、よく見ると、穴の隅のほうでは綺麗なアーチが成り立っていない。

-

100歳の古老のヤオトン。隅のほうで、アーチの半分が埋もれている

思えば、婆さんのヤオトンでも同じような部分があった。写真を見返すと、どのヤオトンも、泊まっている宿でさえこうなっていたのだ。無意識にアーチ型が連続しているものと思っていたが、そうではないらしい。一体これはどのようにしてできたのだろう。

-

2つのアーチの結合

あとから調べてみると、こういうことらしい。

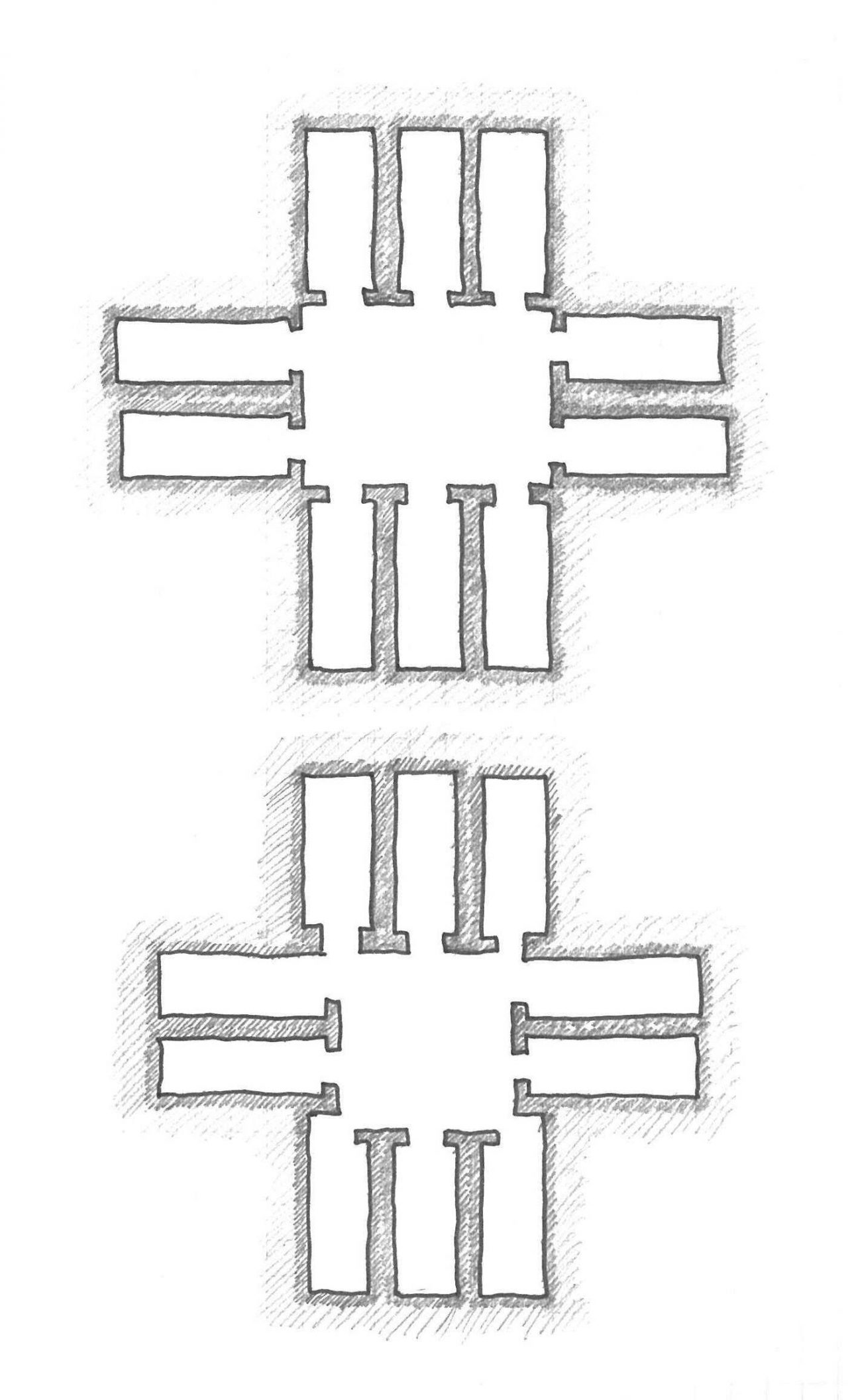

たとえばここにヤオトンの平面模式図を描いてみる。上下に3つずつ、左右に2つずつの部屋を四角い中庭から掘るためには、上図のように、均等に配置される平面図がまず考えられる。しかしこの村では実際には、下図のような平面図のヤオトンがつくられているのである。

-

ヤオトン平面模式図。下が掘削土量を減らした平面図。部屋の大きさは変わらない

部屋の数も、部屋の大きさも変わらない。しかし隅部分の各部屋をできるだけ近づけ、ときに2部屋が入り口を共有することによって、中庭が3分の2ほどの面積に変わっているのがわかるだろう。

これは他でもない、「土を掘るのが大変」だからである。単純な合理性だ。この労力の削減が、非常にユニークな開口部のバリエーションとして表れているというのは、なんとも不思議で魅力的である。

-

アーチと四角い開口部の結合

上の写真では、隅の部分でアーチと四角い開口部がぶつかっている。そしてそこには、かまどが設えられた半外部空間が展開している。日本建築でいうところの軒下や土間のような、あいまいな空間が生まれているのである。

このようなカタチが、彼らの頭の中にはじめからあったとは考えにくい。この黄土高原で、何百年、何千年と、黄土を掘り続けてきた彼らだからこそつくることのできた開口部といえよう。

つまりこの隅の開口部にこそ、「地下の都合」によって生み出された彼らの造形を見ることができるのである。

黄土高原に暮らす人々にとって当たり前の「地下の都合」を、「地上の人間」から見るとそのように映る。この村でも、徐々に人々は地上に上がり、ヤオトンは捨て去られつつある。しかし仮にその穴を埋め戻したとしても、その上に新たな建物が建てられることはないという。「地下の都合」の抜け殻は、あと数百年はそこにあるだろう。

-

明るさと通風を手に入れても、壁に新聞紙を貼る習慣が抜けない「地上の家」

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2014年早稲田大学創造理工学部建築学科卒業。卒業論文にて優秀論文賞、卒業設計にて金賞受賞。2014年4月より早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程在籍。2014年6月、卒業設計で取り組んだ伊豆大島の土砂災害復興計画を島民に提案。2015年度休学し、東は中国、西はイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する (台湾では宜蘭の田中央工作群にてインターン)。