インテリアから非建築へ

08 Aug 2024

葉祥栄アーカイブを推進する建築家で建築史研究者の岩元真明氏が、葉祥栄の実質的なデビュー作である《コーヒーショップ・マシュマロ》から《光格子の家》までの初期作品を「光」と「非建築」というキーワードともに解き明かす。

葉祥栄はインテリアデザイナーとしてキャリアをスタートし、後に建築家として活動した。インテリアから建築への転身は今ではさほど珍しいことではないが、当時はほぼ類を見ないことだった。そもそも、葉が活動を開始した1960年代はいまだ日本におけるインテリアデザインの揺籃期である。剣持勇や渡辺力といった第一世代のデザイナーたちの尽力によってインテリアデザインという概念が知られはじめたのが1960年代の初め頃。そして、1960年代後半から1970年代にかけて倉俣史朗、北原進、内田繁、杉本貴志ら若手デザイナーが綺羅星のごとくあらわれ、高度経済成長に後押しされてインテリアデザイナーという職能が社会に浸透した。葉祥栄は、彼らとともに日本におけるインテリアデザインの発展を築いた立役者のひとりだった。

インテリアという出発点はその後の葉祥栄の創作に決定的な影響を与えた。商業空間のデザインから「光」という生涯のテーマを発見し、建築の因習にとらわれることなく実験的なデザインを開始したからである。本稿では1970年代の作品を振り返り、葉がインテリアから建築へ、いや、彼の言葉に従えば「非建築」へと至った軌跡をたどりたい。

インテリアデザイナーになる

葉祥栄は1940年に熊本市に生まれた。東京の高校に進学し、慶應義塾大学で計量経済学を専攻した。しかし、シャルロット・ペリアンが設計した《エールフランス東京オフィス》(1960)を見てデザインに関心を抱き、アメリカ留学を決意。オハイオ州のウィッテンバーグ大学で美術と応用美術を学んだ。1964年に帰国した葉は、東京のパシフィック・ハウスに就職しインテリアデザイナーとして活動を開始した。パシフィック・ハウスはアメリカ人デザイナーを擁し、主にアメリカ資本のホテルやオフィスなどのインテリアを手がける会社だった。葉はウィリアム・ケネディというデザイナーの「出先」となって、パレスサイドビル内の《リーダーズ・ダイジェスト社》(1966)の内装を手がけたという。ちなみに、後に日本のインテリアデザイン界の一翼を担う北原進はパシフィック・ハウスの同僚で、葉とは一日違いの入社だった。

1968年、葉が福岡に移る転機が訪れる。NIC(ニック)という会社の嘱託デザイナーとなり、浦辺鎮太郎設計の《西鉄グランドホテル》(1969)の内装デザインを任されたのである。葉を福岡に招聘したNICは、西日本鉄道と百貨店・岩田屋の合同出資により1966年に設立された総合デザイン会社であり、家具販売と内装施工を行っていた。その名称は西鉄(N)岩田屋(I)会社(C)の頭文字にちなむ。まだインテリアという言葉が新しさを帯びていた時代、浜口隆一らを顧問に迎えて国内外のモダンデザインを紹介したNICは、西日本のデザインシーンに大きなインパクトを与えた。葉は1969年までNICの設計部門であるデザインセンターを牽引し、インテリアデザイナーとして頭角を現していく。

薄い透明な膜

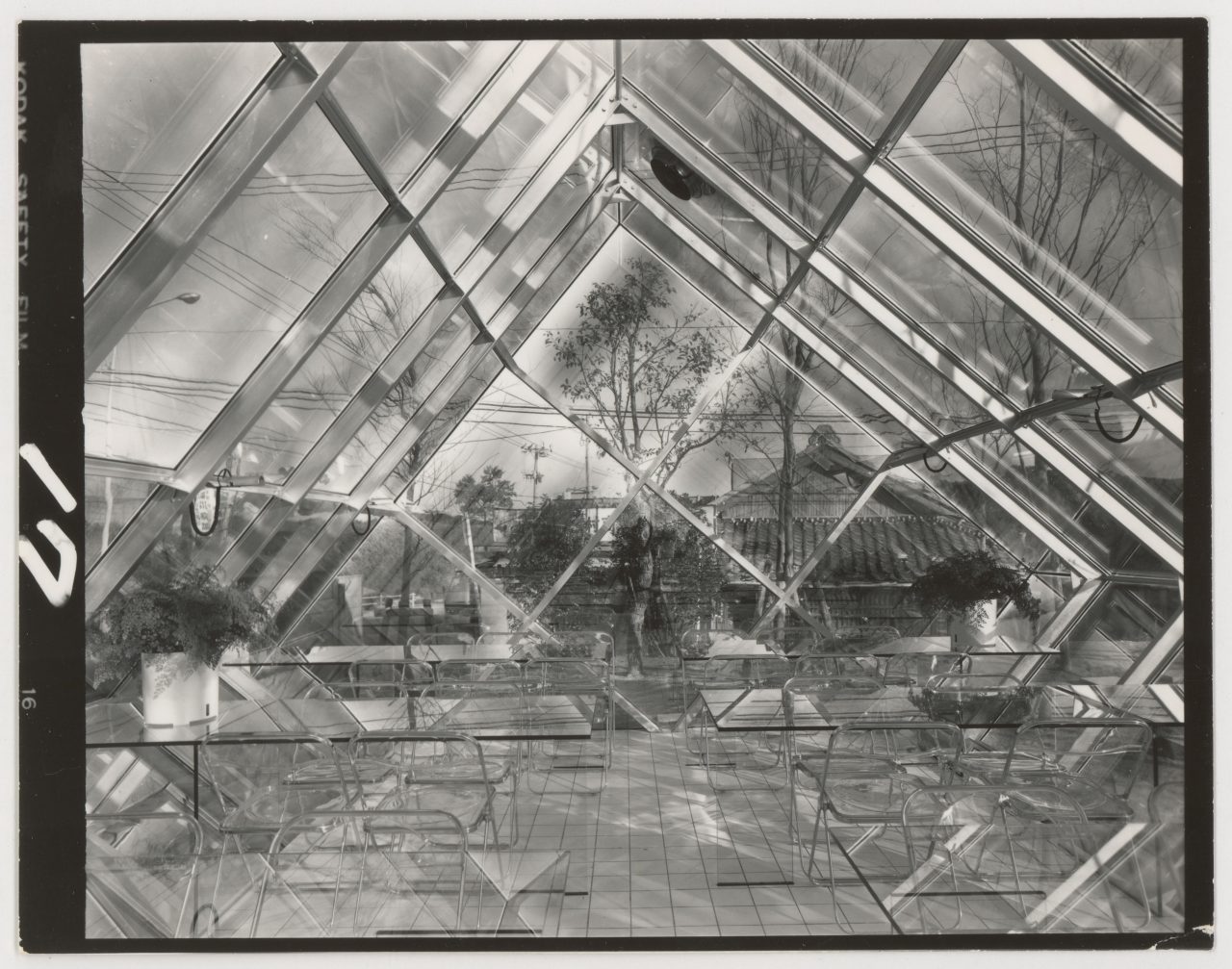

1969年、博多駅前に《コーヒーショップ・マシュマロ》が完成する。設計施工はNICだが、葉の名がクレジットされた事実上のデビュー作である。長方形平面に陸屋根を載せた平屋建ての建築であり、三方が大きなガラス面で覆われ、方立までガラスでつくられたファサードはきわめて透明性が高い――「それは窓でもなければ壁でもないし、インテリアとエクステリアの境界もなく、あるのは一枚の薄い透明な膜だけである」。

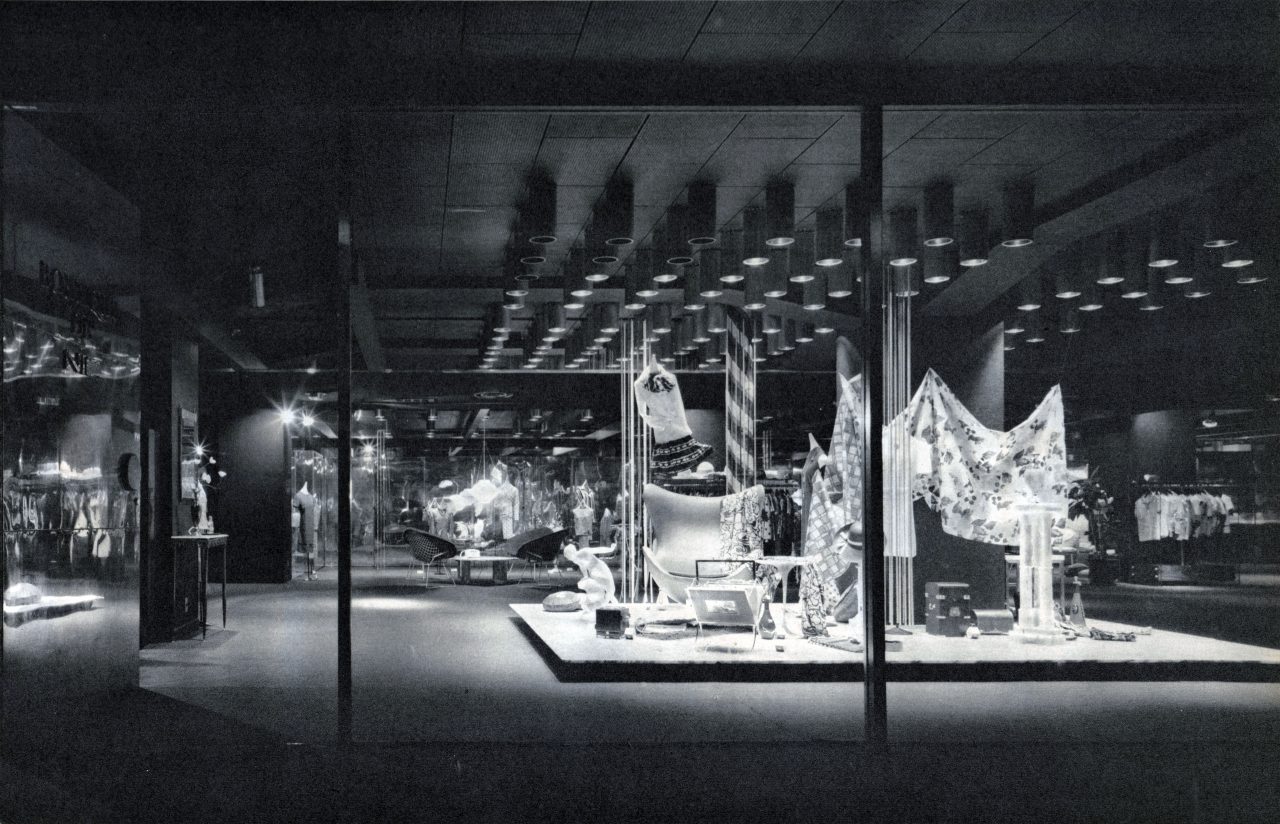

葉祥栄は、NIC時代のいくつかのプロジェクトで「薄い透明な膜」としてのガラスの可能性を追求した。その背景にはミース・ファン・デル・ローエのガラスの家や、バックミンスター・フラーやフライ・オットーが提案したドーム構造、膜構造からの影響が指摘できる。しかし、彼らとは異なり、葉は商業空間のデザインという観点からガラスに着目した。デザイナーの自己主張を否定し、「人と物を美しく見せる」ことが彼の目的だった。換言すれば、ガラスがデザインを消し去ることによって、店舗の主役となるべき人間と商品が浮かび上がると考えたのである。暗闇の中にガラスの家具とスクリーンが溶け込んだ《ブティック・ド・ニック》(1969)について、葉は次のように述べている――「白は黒の中にあってもっとも白く カラフルなテキスタイルは無彩色の中にあって もっとも映え ダイヤモンドが必要とするのは ただ一条の光だけではなかろうか?」。

ルミナス・ファーニチャーとルミナス・インテリア

NIC時代、葉祥栄は「ルミナス・ファーニチャー」という一連の発光家具のデザインも開始した。最初期の例は喫茶店《ジュジュ》(1969)の光るカウンターテーブルであり、1970年には「薄い透明な膜」と「ルミナス・ファーニチャー」を組み合わせた《カフェテラス・ソーラー》が完成した。四方をガラスで囲われた透明な空間に発光するテーブルが置かれ、テーブルの光が鏡面天井で反射して空間全体を照らす。葉はガラスと鏡面と発光家具によって「いっさいが消失した一種の視覚的無重力空間」がうまれたと感じた。

1970年、葉祥栄は独立し福岡市内に葉デザイン事務所を構えた。しかし、光への関心は変わらない。1971年には福岡に《シューメーカー・コーネリア》という靴店が、小倉に《ジョリ・カネシゲ》というブティックが完成。ここでは「ルミナス・ファーニチャー」のアイデアを発展させ、家具や壁・床が発光する「ルミナス・インテリア」を試みた。その意図は、照明と建築エレメントを一体化することによって照明自体の存在感をかき消すことだった。やはり、「人と物をもっとも美しく見せる」ことが目指されたのである。

光は、明るく、軽く……

1970年代、葉は「ルミナス・ファーニチャー」と「ルミナス・インテリア」の探求を続ける傍らで、照明器具自体の開発もおこなっていた。1973年、半透明のアクリルチューブに片口金の蛍光管を封入した《ライティングチューブ》をデザイン。その数年後にはコードも口金もない《ワイヤレスランプ》(1977)をつくりだした。水銀ガスを封入したチューブに電磁波を当て、水銀原子を励起させることによって発光する仕組みであり、徹底的な抽象化によって照明器具を「光」へと還元する試みだった。

こうした一連の実践を通じて、葉は光によって重さ・軽さという質量の知覚を操作する可能性に気づき、それを「光による質量置換(luminous Gravity Conversion)」と呼んだ。このアイデアを直截に表現したのが《旭印刷》(1974)の内装である。ロビーに置かれたキャンチレバーのカウンターには照明が仕込まれ、その重量は「光を灯した瞬間に失われる」。5年後、葉は《ジーエータップ》(1979)のインテリアにおいて再びキャンチレバーのカウンターをデザインし、今度は「ありもしない影」を床に描いて重さを強調した――「影のない物体には、質量がないように見えるし、影の濃さは、光の強さを感じさせる。どちらも錯覚にすぎない」。

-

左:《旭印刷》(1974)の発光するカウンター 右:《ジーエータップ》(1979)のカウンター。重さを強調するために、床に「ありもしない影」が描かれている 撮影:白鳥美雄(葉祥栄アーカイブ所蔵)

こうした光と重力に関する葉の考察は、後に「Light is Light and Light(光は、明るく、軽い)」(1987)というテーゼにたどり着く。

光は、明るく、軽く(Light is light and light)、物質としての重さがない。この地球では、物質の周りに光が充満し、物質は影を伴って、かろうじて存在しているのが認識される。私たちの周りには、反射したり、発光したり、透明であったりするために、物質としての存在感を失うものがある。視覚的存在感の希薄さに惑わされ、私たちの感覚は一瞬眩惑されたり、裏切られたり、時には解放感や浮遊感を……。そうして、幻想であることに気づくのである。

葉祥栄は光を「重さがない物質」として捉えた。「光子(フォトン)は質量をもたない」という素粒子論の前提を受け入れ、それを詩的に解釈したといえるだろう。光を操り、重力を、物質の存在感を消去すること。これこそが、葉の作品全体を貫くライトモチーフであった。

1977年、屋根と壁をすべてガラスで包み込んだ《コーヒーショップ・インゴット》が完成する。ここで、葉の「明るく、軽い」空間はひとつの頂点に達した。

非建築デザイン

《インゴット》はシリコン接着によるガラス四辺の構造固定を日本で初めておこなった発明的建築である。その技術的重要性については本連載における井上朝雄氏のエッセイに詳しい。ここでは、葉祥栄自身が《インゴット》をどのように見たかを紹介したい。

そこには屋根も柱も壁もなく、それは明るい空に向かって無限に拡がって行き、自然の一部として、その空間も又消失してしまう。これは一体建築なのだろうか?それとも反建築なのだろうか?いや、その何れでもないだろう。しかし、これこそぼくが追い求め続けてきたものなのだ。非建築であることだけがぼくにとって最後の拠り所になるに違いない。

ガラスによって空間を消失させた葉は、それが「建築」でも「反建築」でもなく、「非建築」であると語った。「反建築」とは、そもそもは大文字の「建築」に抗うために、カウンターカルチャーに触発されて磯崎新が用いた言葉である。しかし、ポストモダンに突入した1970年代後半は、もはや「反建築」が建築界の本流になりつつあった。こうしたなか、葉は「非建築」という言葉によって「建築-反建築」の世界からの脱出を図った。しかし、「非建築」とは一体なにか?

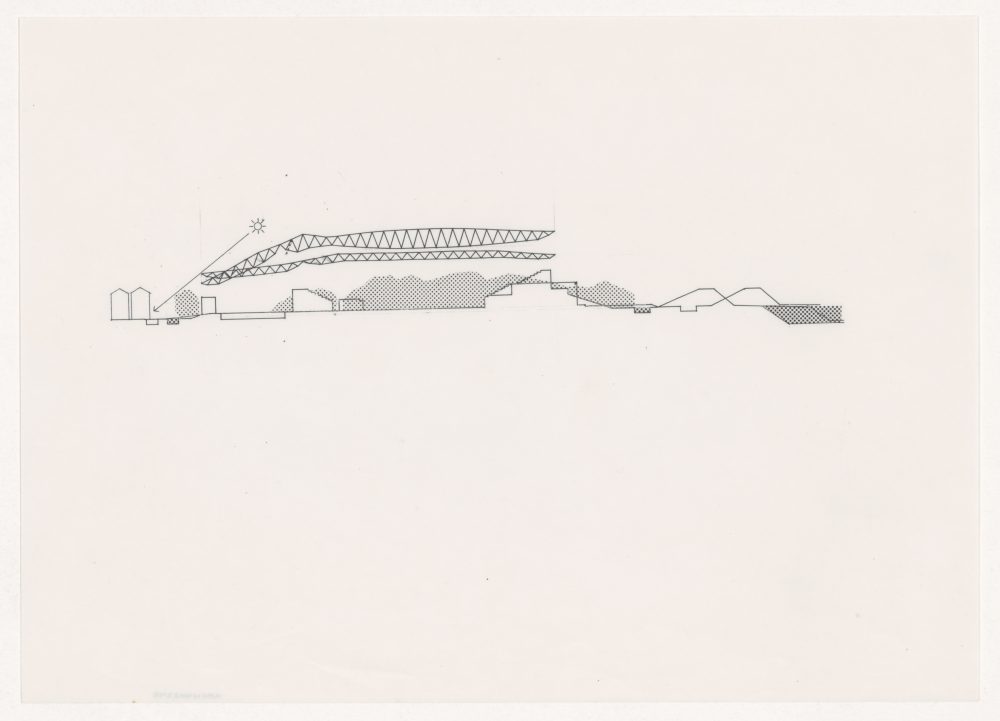

1979年、《木下クリニック》が完成する。福岡の浜辺に降り立った宇宙船のような建築について、葉は次のように述べている――「非建築であろうと心がけることは、数千年来の建築のおさまりや約束事を敢えて無視することでもあるが、一方では、自動車や航空機の窓やドアなどのおさまりを倣うことによって、新しい文脈や作法を探り出すことにある。」

《木下クリニック》は日本で初めてFRPを外装に用いた建築であり、カーブガラスの窓はシリコンのシーリングをヒンジとして開閉する。プロダクトデザインとインテリアデザインの方法を応用した「非建築」のディテールは、当時の建築家たちを驚愕させた。葉の「非建築」は、「デザイン」の広大な地平と結びついていた。インテリアデザインに出自をもつ葉にとって、この「非建築」は切実な拠り所だったのである。

-

《木下クリニック》撮影:白鳥美雄(葉祥栄アーカイブ所蔵)

自然現象としての光

透明性の極致ともいえる《インゴット》を建てた後にも、あらゆるものを消去しようとする葉の企ては止まらなかった。葉はガラスを支える構造フレームすら消し去りたいと考え、《インゴット》のガラスとフレームの関係を反転させることを思いつく。そうして生まれたのが、細い光のスリットが「虚の構造体」をつくりだす《光格子の家》(1981)である。その軽やかで明朗な空間は、「薄い透明な膜」を追求し、「光による質量置換」を操り、「非建築」の作法を熟知した葉祥栄の到達点といえるだろう。そして、このようにすべてを消去した果てに葉が見いだしたものは、光という自然現象そのものだった――「音もなく移ろう光は、一日の時を、そうして四季を表わす……」。

葉祥栄は《光格子の家》において1970年代のインテリアデザインを総決算し、自然現象としての建築へと向かった。いつしか彼の肩書きもインテリアデザイナーから建築家に変わっていた。非建築を探求する葉にとって、それは些細なことであったに違いないが……。

-

《光格子の家》 撮影:白鳥美雄

Top image:《ジョリ・カネシゲ》 撮影:白鳥美雄(葉祥栄アーカイブ所蔵)

岩元真明/Masaaki Iwamoto

1982年東京都生まれ。九州大学助教。一級建築士、博士(工学)。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修士課程修了。難波和彦+界工作舎スタッフ、Vo Trong Nghia Architectsパートナーを経て、2015年にICADAを共同設立。2019年に葉祥栄氏から資料の寄託を受け、九州大学に葉祥栄アーカイブを設立(https://shoeiyoh.com/)。アジア近現代建築史に取り組み、ヴァン・モリヴァンと葉祥栄の作家論研究を行っている。建築作品に《節穴の家》《TRIAXIS須磨海岸》《九州大学バイオフードラボ》《オーゼティック・パビリオン》等。日本空間デザイン賞金賞・銅賞(2019)、ウッドデザイン賞優秀賞・林野庁長官賞(2021)、山田一宇賞(2021)iF Design Award(2023)などを受賞。