フランソワ・シャルボネ(Made in)

25 Jan 2024

2003年にジュネーブとチューリッヒで設立され、高い評価を得る気鋭のデザイン事務所、Made in。主宰の一人であるフランソワ・シャルボネ氏はETHチューリッヒ校、スイス・イタリア建築大学メンドリシオ校で客員教授を歴任。その活動は設計に留まらず、2023年には初となる著書『Portraits: Architectural Parables』(Park Books)を上梓した。窓をめぐる彼らのデザインアプローチについて、貝島桃代氏とシモーナ・フェラーリ氏(ETHチューリッヒ校 建築のふるまい学研究室)が話を聞いた。

──窓は、建築の範疇を超え、スイスの列車やケーブルカーに見られるように交通インフラのきわめて技術的な要素も担っています。《シャルドンヌの住宅》(2009)のようなプロジェクトにはそうした窓に通ずるものを感じるのですが、実際のところ、デザインプロセスにおいて窓はどんな役割を果たしているのでしょうか?

フランソワ・シャルボネ(以下:シャルボネ) 正直なところ、デザインプロセスにおいては、窓に限らず、なにか特定の建築要素を主要テーマととらえるようなことはまずありません。ひとつの要素を中心に据えて住宅をつくりあげる方法があることはよくわかっています。ただ私たちは、それよりも構造上あるいはプログラム上の難題の方が、プロジェクトを展開させる上で重要になると考えています。シャルドンヌの住宅の場合、(よくあることですが)クライアントの希望はかなり漠然としていて、立地環境を屋外で味わえるようにしてほしいということが、唯一の具体的な要望でした。敷地がとても狭いことから、実際のところ屋外の環境だけを重視していたのです。ところが、法的要件をざっと見るだけでも、屋外空間を大きく活用することと、現実的に必要となる建築面積とが矛盾するのは明らかでした。利用できる敷地の3分の2が構造物に占領されかねず、屋外の生活スペースはごくわずかしか残らないのが実情だったのです。ですから、建物を地面から浮かすアイデアは、何らかの意図を表現しようとする操作ではなく、クライアントの要求への単刀直入な回答なのです。

構造的には、荷重時にワンフロア一体の床が必ず水平に保たれるための措置として、各部分に生じるたわみが吸収されるよう、フィーレンディール梁を調整しました。ただ、[整合部は剛であるものの]構造全体としては弾性をもつので、それがガラスのインフィルに及ぼす影響を考慮する必要がありました。そのため、一部のガラス──接点部付近にあるもの──は、割れてしまうのを防ぐために、推定変形量に正確に合わせて台形型にしています。

[先端のものを除き]窓はすべてはめ殺しなので、自然換気に活用することはできません。いくつかの換気方法を検討しましたが、経済合理性の観点から、垂直材の背後に[縦軸回転式の]換気窓を設置するのが唯一の選択肢だとわかりました。これらの換気窓は対流の原理を活用するもので、間仕切り壁の軸線上に配置することで、各室を個別に換気し、こまかく調節できるようになっています。この住宅の窓で重要なのは、それが周辺環境と視覚的に親密な関係性を誘引してはいても、本質的には躯体と随伴関係にあるという点です。はめ殺しであることによって、窓は人間との一切の身体的な接触を断っています。建物内における窓の存在感が消えるようにしたかったのです。先端部に位置する大きな窓が、この建物の唯一の開閉可能なガラスの要素ということになりますが、それも機械制御で開閉するものです。

-

レマン湖のほとりに立つ、シャルドンヌの住宅の東側外観

©︎ Walter Mair

──なにかひとつの要素ではなく、住み手がその建築空間をどのように体験し、そしてその外皮が身体と立地環境との関係をいかに媒介するかを中心に、プロジェクトを展開されたということですね?

シャルボネ まさしくそのとおりです。そうしたのは、お話ししたプログラム上の理由のためでも、ラヴォー特有の地形ゆえでもあります。言うまでもなく、この敷地の最大の長所はレマン湖と周囲の山々の景観です。ガラス張りの細長い躯体はこうした立地環境に対するベタな回答ではありますが、それは同時に住み手のふるまいを変えるものでもありました。クライアントはそれまでの人生の大部分を、納屋をコンバージョンした分厚い壁と小さな窓をもつ住宅で過ごしていました。ですから、クライアントの生活環境のアップデートは、かなり根本的なものだったのです。生活空間の大幅な削減はもとより、以前は限られた開口部しかない、ただただ重厚な壁によって得られていたプライバシーを、新居ではさまざまな専門技術の積み重ねによって、能動的に確保していく必要があることを受け入れなければなりませんでした。

結果、カーテン、スクリーン、可動式シェードといった付加的装置を何層か重ねることで、そのときどきのニーズに応じて窓が完成され、可変性のある多機能な仕切りのようになったのです。つまり、それらは壁であると同時に開口部でもあるのです。また、コンパクトなガラス張りの居室が連なるこの住宅は、クライアントにもうひとつ大きな変化を迫ることになりました。家具レイアウトを全面的に見直す必要が生じたのです。置き場が見つからなかった多くの家財道具や小物、備品は処分され、クライアントの生活環境を大きく変えることになりました。

-

東側ファサードに沿って南を見る

©︎ Walter Mair

──ル・コルビュジエの《レマン湖畔の小さな家》(1923〜24)も、間違いなく住み手のライフスタイルを根本から変化させた住宅です。ラ・ショー=ド=フォンの時計職人の家に生まれたコルビュジエは、そのレマン湖半の小さな家にも、ここジュネーブの《イムーブル・クラルテ》(1930〜32)にも、時計工房の高度に機械化された窓から着想を得た、革新的な技術を取り入れていますね。

シャルボネ 窓というものが、単なる工業製品の範疇に納まることなどありません。建築のほかの構成要素と同じように、窓も都度見直され改善されていくべきものです。突き詰めると、これは「限界」というものにどこまでコミットできるかという話になると思いますが、窓のようなある種の装置を設計する際には、一般的に認知されている特性だけを用いるのではなく、その真の性質を追求し拡張するか、少なくとも限界まで引き伸ばす必要があるのです。私たちがジュネーブのデパートのために開発したショーウィンドウ(2017-)はその好例で、パブリックな領域とプライベートな領域との視覚的透過性を限界まで高めるために、あえてオーバースケールにつくりました。各窓のガラス面の幅は7メートルを超え、透過性を低下させる反射を最小限に抑えるために湾曲させています(20世紀初期のショーウィンドウにも見られる特徴です)。

-

ジュネーブのマルシェ通りに面したデパート「Globus」のショーウィンドウ

©︎ Made in

しかもこの窓は、地上階で視線を通すことに加え、地階の自然採光も確保しなければならず、ふたつの異なる要求事項に応じるハイブリッドなものへと進化しています。ふたつが合わさって、ひとつの補完し合うシステムを形成している、つまり別個にではなく、同時同所的にデザインされているのです。異なる両特徴に近づく条件を探った結果、特殊な断面が生み出されました。ただ、シャルドンヌの住宅と同じく、窓は動かせないものになっています。

もし開閉できれば、窓は舞台装置のような効果も生みだせます。スライドさせる、傾ける、引く、持ち上げる、回転させる──こうした動作で操作することのできる要素は、建築本体に足りないものを補完し、機能を強化することに役立ちますが、それだけでなく、空間や用途をいかようにも組み合わせることを可能にします。その点で窓は、居住の体験を向上させ、かつ「操作可能性」に加えて「舞台性」ももたらすことのできる、建築に用意されている豊富な機械設備のレパートリーのひとつだといえます。

-

ショーウィンドウを地階から見上げる

©︎ Made in

──「動き」もまた、窓と交通インフラとを結びつけています。機械のもつスピードは現代社会に新たな動きの感覚をもたらしました。オフィスや大学の入る《グライスアレーナ》(2014)では、チューリッヒ中央駅を行き交う列車のダイナミックな流動感を、ガラスブロックの曲面ファサードによって映し出していますが……

シャルボネ グライスアレーナで重要となったのは、異質なものが混在するその立地、そしてこの建物の立つのが、ふたつの対照的な環境のまさしく境界上だという事実です。一方には[旧工業地区である]5区の中規模都市圏があり、もう一方は[線路やプラットホームなどの]鉄道専用地になっています。その両極性を強調するために、細く伸びる建物の側面それぞれに特有の建築秩序を与えました。その点で、きわめてコンテクストに即したプロジェクトです。プラットホームに面するファサードの双曲面とその滑らかで光沢のあるモニュメント性は、公共交通網のダイナミックな流れを語るとともに、19世紀に建てられた駅舎の豪華さに結びついています。[旧工業地区のある]ツォルシュトラーセ(通り)側の立面はそれとは対照的で、工業的なスケールの水平の窓が並び、その普通よりも太い窓枠と、奥まった位置にある窓面によって特異性を獲得しています。

ガラスブロックは100年以上前から壁に用いられ、スイスでは特に1960年代から1970年代にかけて広く普及しました。ですが、現代の断熱基準を全然満たしていないため、次第に減少してきたのです。特にこの建物では主立面が強い西日に晒されるので、それが深刻な問題になりかねません。どうにか基準を満たせないかと、既製品を一からデザインし直すのではなく、そこに色々と手を加えてみました。結果、断熱層を挟んだダブルスキン(二重構造)として構成することでグレードアップさせました。

ただ本当に難しかったのは、そのダブルスキンで、建物の片端に向かうにつれて曲率が減少して徐々に立ち上がり、最終的には垂直となる双曲面をつくることでした。その幾何学的複雑さゆえ、セグメントごとに微妙につくりが異なり、隣接するモジュールに合わせて手作業での調整が必要だったのです。しかもそれを構成するガラスブロックは四角いので、実際には理想的なユークリッド幾何学に近づけながら造るしかありませんでした。その点で、このファサードができたのは、工場と現場において、さまざまなパーツが手作業で正確に組立てられたおかげと言えるでしょう。CADソフトを利用して設計したとはいえ、理想と現実のギャップを埋めるには、やはり人間の「手」が必要だとわかったのです。人間という変動要素が今なお建築実現の中心に存在するのがわかると、なんともほっとします。

-

グライスアレーナをチューリッヒ中央駅駅舎から見る

©︎ Walter Mair

──お二人の窓は、限界のせめぎ合いのプロセス──それも素材や技術の限界だけではなく、今日の社会が受容するものの境界──をまさに具現化していくものですね。

シャルボネ すでにお話ししたように、私たちは限界の概念にずっと興味をもってきました。ただ率直に言って、建築家というものは皆そうです。建築家のもっとも本質的な職能は「境界づくり」でしょうから。「縁取る」や「区切る」は、おそらくどんな建築の設計においても基本となる操作です。けれども今おっしゃったことは、そうした物理的な境界とはまた別の、もっと不確定的なものを示唆していますね。個人的には、なにか価値のあることを示したり実行したりしたければ、自身の既知の領域と未知の領域との境界線上──すなわち、これまで蓄積してきた専門知識が、先例のない状況にぎりぎりまで迫った境界線上で──挑む必要があると考えています。まさにその線上でこそ、プロセスとしての建築が心躍る価値あるものになり得るのです。

もちろん時代が移り変わっても建築の基本要件はほとんど変化しません。ローマ時代のドムスは今でも私たちの日常的なニーズのほとんどを満たすはずですが、各ケースはそれぞれに特有の要件をもちますし、万人が認める絶対的な建築言語の体系が確立されているわけでないため、個別の要件を一括で解決できるような普遍的な回答は存在しません。つまり、求められる性能を発揮し、かつ刺激的な環境を実現するためには、あらゆる既成観念や根拠のよくわからない評価基準は疑って良いものであり、疑うべきだと思うのです。これは、素材が物理的に許容できることの限界にせよ、先入観に囚われたクライアントが期待するものの限界にせよ、いろいろな「限界」との熾烈な交渉に挑む必要があることを意味します。

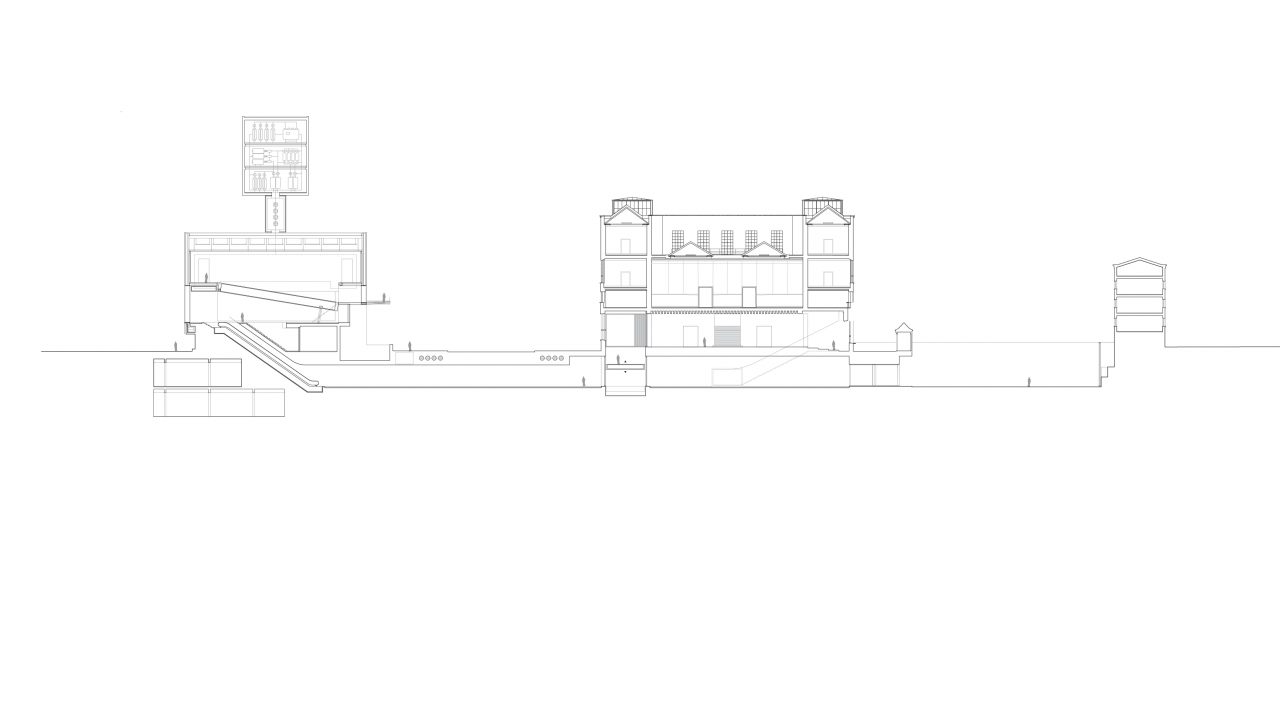

──バーゼル市立美術館の増築コンペ案である《バーゼル美術館》(2009)の大きなガラスの壁によって想定されていたのはどんな体験でしょうか? 動く壁や床までも計画されていましたが……

シャルボネ バーゼル美術館では、新たな企画展スペースだけでなく、常設コレクション用のスペースも大幅に──60,000㎡規模で──拡張することが求められていました。これはバーゼルの街なかでも、とりわけ周囲への配慮の必要な街区に隣接する、あの敷地にとっては過剰な要求だったので、私たちは建築面積を抑える方法を模索しました。まずは当時収蔵庫などに用いられていた既存建物の低層階を大きく再編し、常設展関連のプログラムが分散してしまわないように、すべてをひとつにまとめる計画にしました。

そして新たに用意された敷地は企画展ギャラリーのみに用いました。ここでは格納式のスロープや貨物用大型エレベーター、エスカレーターといった付加的設備を組み合わせることによって回遊性を持たせることも、天井から昇降する吊り壁で展示ごとに分割することも可能です。本館から続く地下通路はメディアアート用の流動的な展示室であり、常設展と企画展の境界域として機能します。新館は、要するにキュレーターチームに汎用性の高い舞台演出ツールを提供する機械的装置なのです。ガラスのファサードのデザインに関しては、詳細に詰めてはいませんが、重厚な石の塊のような本館と抽象性の結晶のような新館の対比を生み出しています。

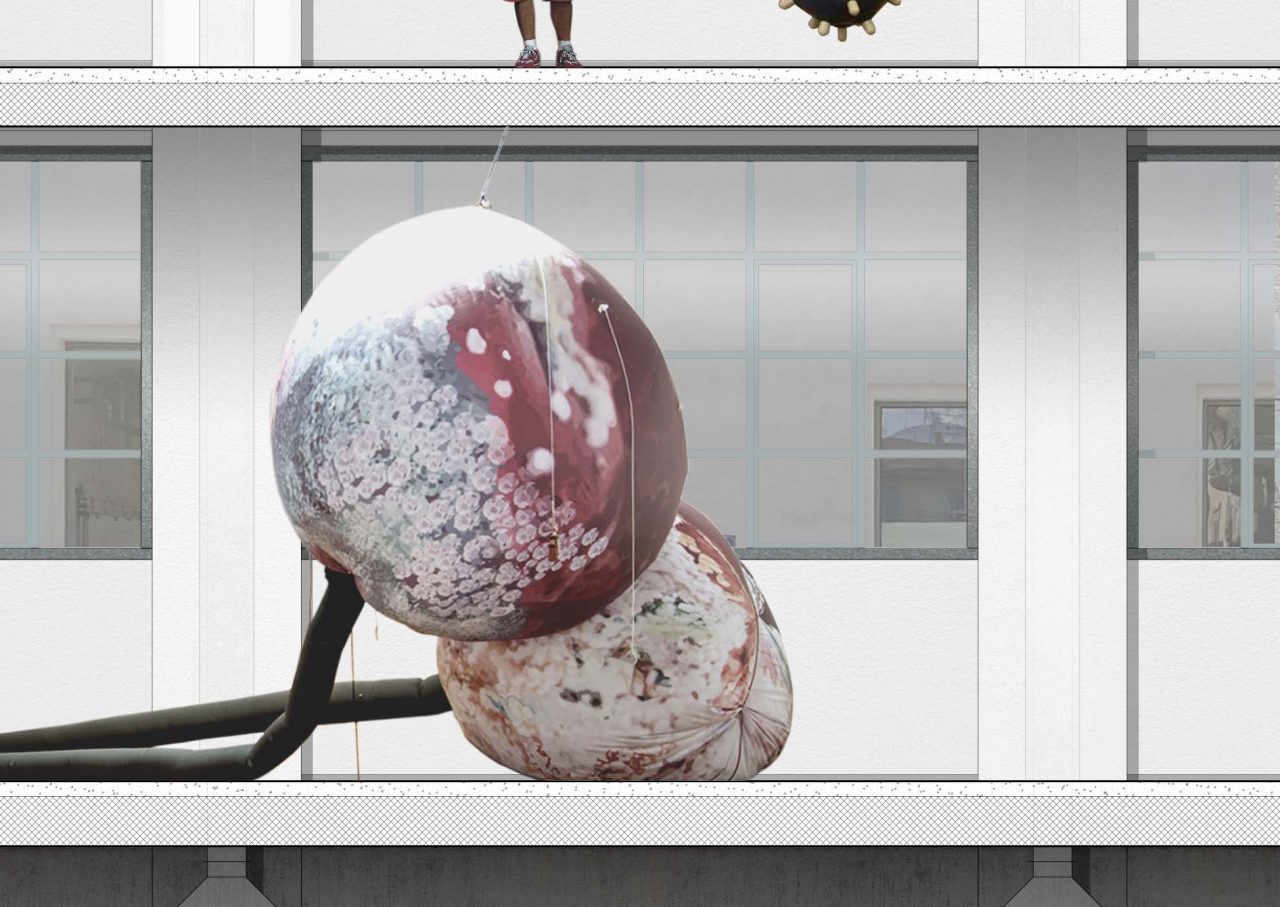

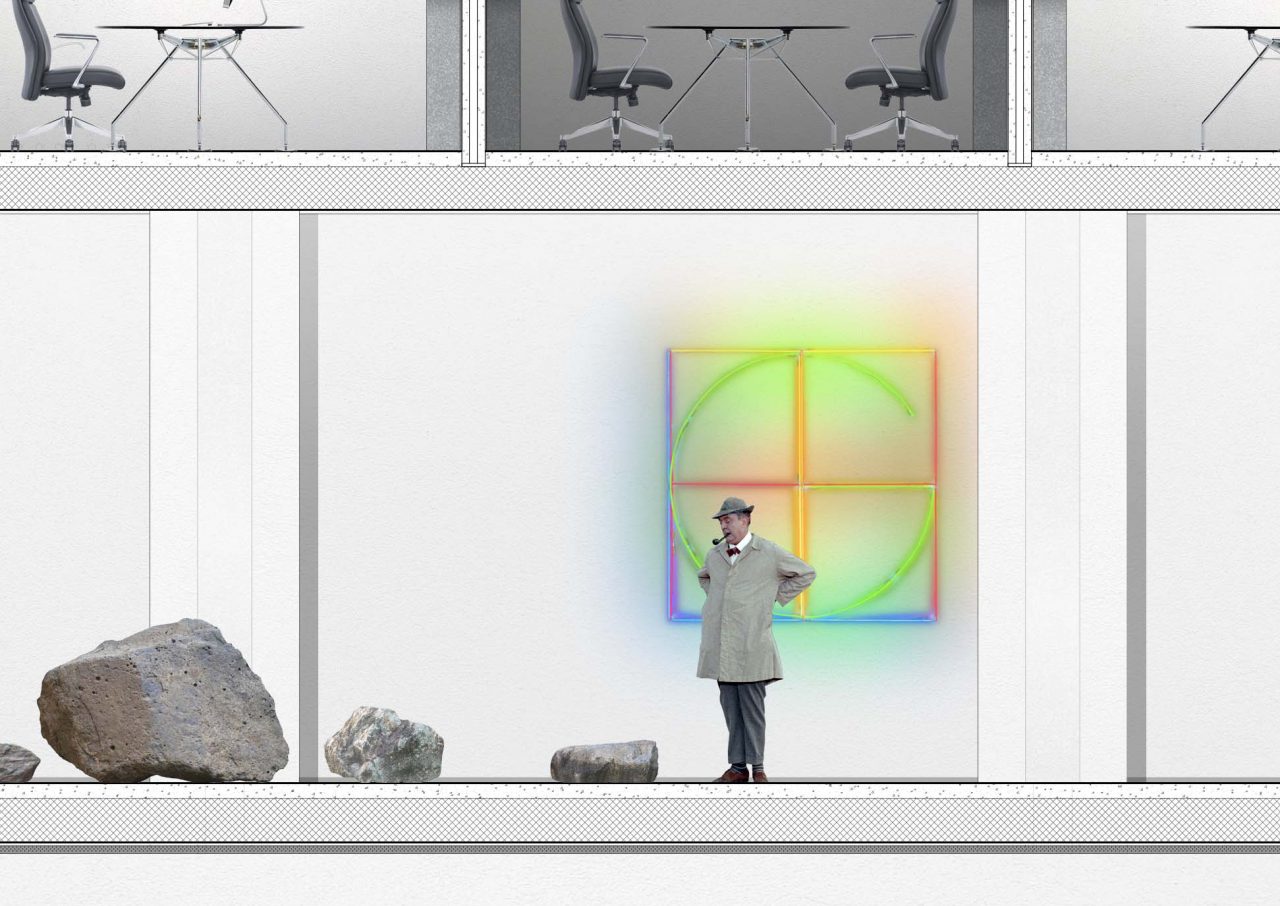

より最近のプロジェクトであるジュネーブの《現代アートビル》(2021)のコンペ案では、実寸スタディも行って、より詳細に窓のデザインを詰めています。メインの建物は、未だに工業用の建物しか立っていない数少ない街区の一角にあって、かなり古びており、室内気候面でも内装設備面でもアート作品の理想的な展示環境とはほど遠い状態でした。ファサードには細い鋼材でできた昔ながらの工場窓が並び、ガラスのほとんどが100年もののオリジナルなので、残念ながら現代の展示施設の基準をとても満たすものではありません。

ただ、スチール製の窓枠と洗練された開閉機構も昔のまま残っており、こちらもすばらしく繊細で、大いに保存する価値があるものと思われました。この工場窓に十分な性能をもたせるため、背後に空気層を挟んだトリプルガラス窓を取り付けて、強化することを提案しました。既存のファサードは触らずに、内側の新しい外皮と連携させるという構図です。そうすることで、既存要素はただ受動的に現れるだけの残留物的なものではなく、建物全体の構成に能動的に寄与する必要不可欠な要素になったのです。

-

ジュネーブの現代アートビルコンペ案。既存の窓が活かされている

©︎ ArtefactoryLab

もうひとつ解決しなければならなかった課題が光のコントロールです。工業用の建物をコンバージョンすると、非常にフレキシブルな空間と大スパンとが手に入る一方で、作品が日光に晒されすぎることは珍しくありません。そのため、窓には数値的な断熱基準を満たす以上のものになることが求められました。熱の遮断から場面に応じた光の制御、作品を引き立てる役割まで、多岐にわたる要件を満たす必要があり、しかも歴史的建造物の現況イメージに影響を及ぼさないようにしなければならなかったのです。

──これらの特殊な窓をデザインする際、エンジニアやメーカーとはいつも協働されているのですか?

シャルボネ ええ、いつも専門家と協働しています。専門家からは共同作業を刺激的だと言ってもらえることが多いです。そう感じてもらえるのは、私たちの提案が彼らの専門性に挑むものになっているからだと思いたいですね。ただ、もっと大きな話として、分業化によって知識の細分化が過度に進んでしまった今日、建築家が、断片化したノウハウを一貫性のある統合体──「建築」と呼ぶに値するもの──へとまとめ上げることのできる最後のゼネラリストであり続けているのは確かです。

フランソワ・シャルボネ(Made in)/ François Charbonnet (Made in)

スイス、ジュネーブを拠点とする建築事務所、Made in 共同設立者。スイス連邦工科大学(ETH)チューリッヒ校でハンス・コルホフ教授に師事。その後、ヘルツォーク&ド・ムーロン、OMA、レム・コールハース氏のコラボレーターを経て、2003年にパトリック・ヘイツとともに自身の事務所を共同設立。EPFローザンヌ校(2010-11)、ETHチューリッヒ校(2011-13)、スイス・イタリア建築大学メンドリシオ校(2014-15)にて客員教授を歴任。アカデミックな活動に加え、幅広い設計依頼やコンペティションへの参加を通じて、建築プロジェクトの枠組みを再定義する実践的なプロジェクトに取り組み、豪華で凝ったデザインが受け入れられる現状に挑んでいる。またスイス内外で数多くのレクチャーを行い、現代建築をめぐる議論の傑出した代弁者として、現在の状況や要求に批評的かつ横断的な洞察を与えている。

貝島桃代/Momoyo Kaijima

2017年よりETHチューリッヒ校教授として「建築のふるまい学」研究室を主宰。日本女子大学卒業後、1992年に塚本由晴とアトリエ・ワンを設立し、2000年に東京工業大学大学院博士課程満期退学。2001年より筑波大学講師、2009年より筑波大学准教授。ハーバード大学デザイン大学院(2003、2016)、ライス大学(2014–15)、デルフト工科大学(2015–16)、コロンビア大学(2017)にて教鞭を執る。住宅、公共建築、駅前広場の設計に携わるかたわら、精力的に都市調査を進め、著書『メイド・イン・トーキョー』、『ペット・アーキテクチャー・ガイドブック』にまとめる。第16回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館キュレーター。2022年、ウルフ賞(芸術部門)受賞。

シモーナ・フェラーリ/Simona Ferrari

2017年よりETHチューリッヒ校「建築のふるまい学」研究室指導・研究助手。東京工業大学、ウィーン工科大学、ミラノ工科大学、チューリッヒ芸術大学にて学ぶ。建築、写真、文章に至るさまざまなスケールやフォーマットの創作活動を行う。2019年の「ユーロパン」コンペで選出されたイタリア・アチェターティ社旧工業用地のプロジェクト《Landscape In-Between》共同制作者。2014年から2017年までアトリエ・ワンに所属し、国際プロジェクト、会場デザイン、インスタレーションを手がけた。文部科学省国費外国人留学生奨学金、MAK芸術建築センターMAKシンドラー奨学金受給者。

Top image: ©︎ Walter Mair