第三回 ミース・ファン・デル・ローエ

床から天井までの「窓」

18 Feb 2025

ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ設計の《トゥーゲントハット邸》(1930)は、1929年からの世界大恐慌の最中に竣工した豪邸だったことや、戦後に社会主義圏内に含まれたために、今世紀はじめまであまり注目されてこなかった建物である。

-

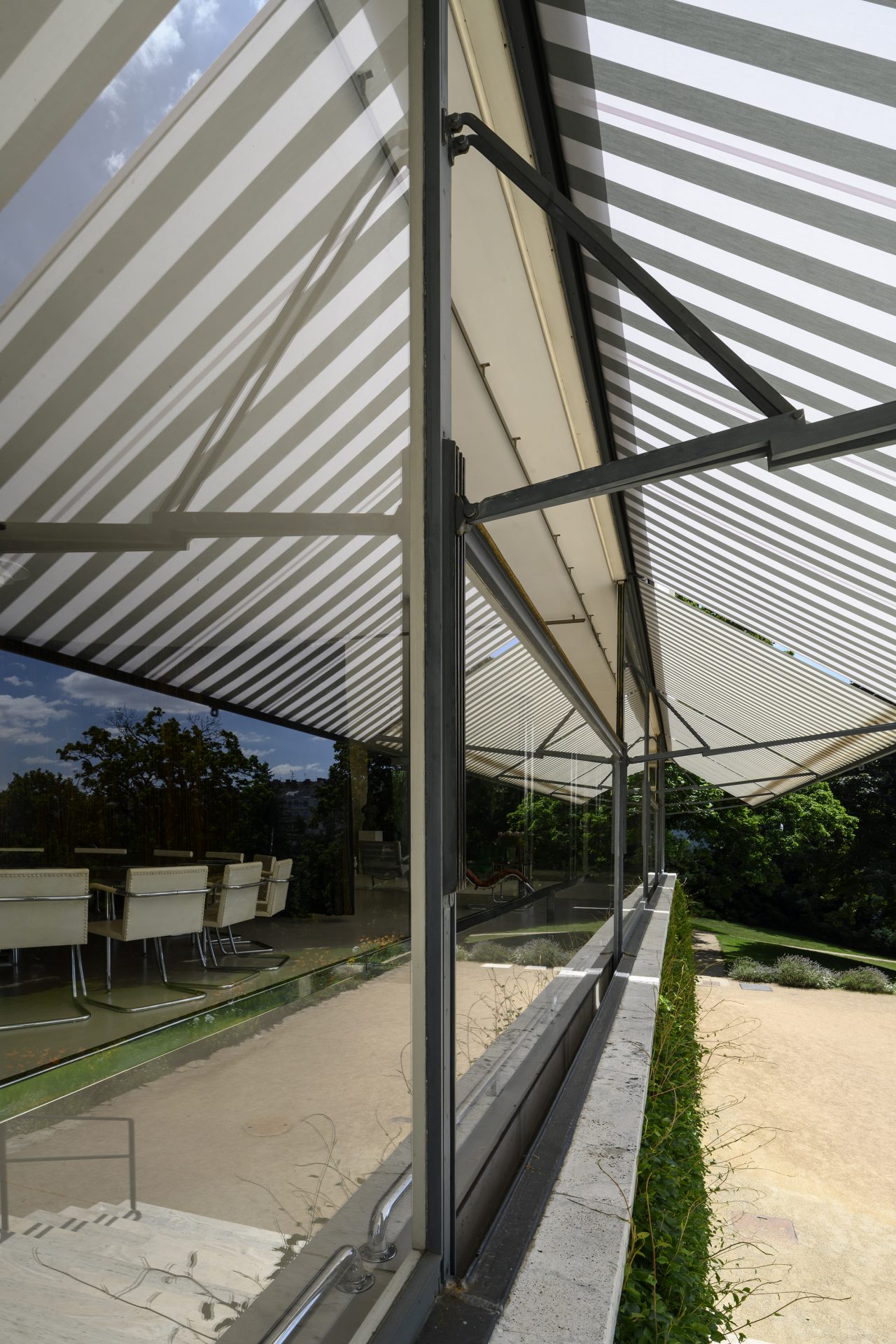

《トゥーゲントハット邸》南東側外観

この邸宅は、ユダヤ人のフリッツ&グレーテ・トゥーゲントハット夫妻の新居としてつくられたもので、チェコのブルノ市の高級住宅地の南斜面に建つ。敷地面積が約7,000㎡、延床面積2,000㎡の鉄骨造の大邸宅で、居間だけでも約280㎡ある。アクセス道路は北側にあり、そこからは平屋に見えるが、そこは実際には最上階で、玄関と個室、バスルーム、車庫に、運転手室が並んでいる。その下が主階で、大きな居間の東側に温室、西側に食堂、台所、使用人室、北側に暗室があり、その南立面の床から天井までがすべて開口部で、そこに一枚ものの大きなガラス窓6枚が嵌められている。その下の階は裏まわりで、倉庫や機械室、石炭庫、洗濯室、毛皮乾燥室が並ぶ。ちなみに、この建物はヨーロッパではじめて空調を装備した住宅といわれる。

フランク・ロイド・ライトが《落水荘》(1936)で見せた、床から天井まで通しの建具で室内と外部をつなぐ手法を、ミースも愛用していた。その好例が《バルセロナ・パヴィリオン》(1929、1986復元)や《トゥーゲントハット邸》で、玄関ドアから居間の大きな窓にまで、ほぼすべての建具がこのやり方で設置されている。ミースがトゥーゲントハット夫妻に設計案を示した際に、床から天井までの一枚ものの建具に夫妻が懸念を示したところ、彼は、「それが受け入れられないならば設計を降りる」と言ったそうである。それほどまでに、ミースは開口部の建具を通しのものにすることにこだわっていたわけである。

-

《バルセロナ・パヴィリオン》(復元)

それがもっともよく感じられるのが2階の居間の南立面で、高さ約2.8m、幅約20mの開口部が5枚の大きな窓の全面ガラス張りになっていて(その東側の温室南面にも、高さが同じで幅が約2.25mのガラス窓が連なっている)、そこからはるか遠方の城までの大パノラマが楽しめる。ちなみに、これらのスチール・サッシュでは、内側が天井と床の仕上げ材の色に合わせてアイボリーで、外側は紺色でペイントされている。このうち西側から2枚目と4枚目の、薄いスチール・サッシュで囲われた高さ約2.8m、幅が5m弱の一枚ガラスの2つの窓が、電動で下階に完全に下りるようになっており、その部分が全開になるとさらに開放感が高まる。この可動窓について、子供たちが落ちるおそれがあるので手摺をつけることを施主が希望したが、ミースは拒否した(現在の開口部についている金属製の手摺は後補)。

-

《トゥーゲントハット邸》居間

なお、この可動窓のスチール・サッシュの下には横幅いっぱいに伸びる幅厚の鋼板がついており、それにつながるチェーンと回転軸を介して、下階床上のコンクリートの台に載るモーターで上げ下げするようになっている。

窓が1階分ごとすべて下に納まるということは、スリットからの雨の侵入を防げないことになるので、ガラス窓が収納される下階の床の壁際には溝が切ってあり、そこに水抜き穴がついている。

このような無理なディテールにこそ、設計者の強い思いが感じとれる。南斜面に建つという、この敷地の特性を最大限に活かすため、床から天井まで巨大なガラス窓を並べて全面開口にすることで得られる圧倒的な開放感を、何としても実現したかったということである。そもそも、妻のグレーテがミースに設計をしてもらうことを望み、費用お構いなしという好条件だったこともあって、はじめて実現できたデザインといえる。

しかし、ドイツでナチスが政権を握り、オーストリアが併合され、チェコでも一部の割譲が間近に迫ったために、トゥーゲントハット家はスイス経由でベネズエラに移住した。彼らがこの住宅に住めたのは、わずか9年弱だったのである。1938年にゲシュタポがこの建物を占拠してから荒れはじめ、戦中のどさくさでバスタブや家具が盗まれ、戦後にチェコが社会主義国になって、療養施設として使われたりしたことでさらに荒廃し、ガラス窓も小割のものに替えられてしまった。その後、母の遺志を継いだ娘のダニエーラの希望を受け容れて1994年に建物の公開がはじまったが、当時は家具などがなく、決して良い状態とはいえなかった。2001年に世界遺産に登録されてから徹底的な調査が行われ、その成果をもとにした復元工事が2012年に完成し、公開が再開された。このような経緯から、いまの《トゥーゲントハット邸》には、オリジナルの仕上げ材はほとんどないのだが、絨毯以外の家具を含め、ほぼ完全に復元したので、竣工時の姿が再現されたことは高く評価できるし、有名な可動窓も、見た目には当初の状態そのままである。

なお、この住宅の内部に入るには、毎日実施される、ガイドつきの16人のツアーに予約する必要があるが、圧倒的な開放感が味わえるだけでなく、ミースが窓に込めた思いを実感できる点でも、建築関係者が訪れる価値があるスポットといえる。

参考文献: 『MIES IN BRNO—TUGENDHAT HOUSE』(Muzeum města Brna, 2018)

藤岡洋保

1949年広島市生まれ。近代建築史研究者、東京工業大学大学院理工学研究科名誉教授。建築における「日本的なもの」や、「空間」という概念導入の系譜など、建築思想とデザインおよび建築家についての研究や近代建築技術史、保存論を手がけ、歴史的建造物の建築史的価値を示す報告書の作成などをしながら、その保存にも関わる。

主著に『表現者・堀口捨己─総合芸術の探求─』(中央公論美術出版、2009)、『近代建築史』(森北出版、2011)、『明治神宮の建築─日本近代を象徴する空間』(鹿島出版会、2018)、『堀口捨己建築論集』(編著、岩波書店、2023)など。2003年東京工業大学教育賞、2011年日本建築学会賞(論文)、2013年「建築と社会」賞(日本建築協会)、2021年海上保安庁長官表彰。