吉村順三・奥村昭雄

「愛知県立芸術大学」の窓

自然と棲まう具体の科学

21 Sep 2023

1966年に吉村順三と奥村昭雄の設計で建てられた「愛知県立芸術大学」。キャンパスは緑豊かな愛知県長久手市の丘陵地に建ち、光・空気・音といった環境要素と人間の五感を考慮しながら全体の計画が進められたという。ランドマークである《講義棟》をはじめとする建物をめぐりながら、4つの窓の場面から吉村と奥村がキャンパスに込めた思想を探る。

2023年2月28日午後。まだ肌寒い。大学の関係者の方々と取材を兼ねて「愛知県立芸術大学」のキャンパスを内覧した。建物の内覧と撮影を終え、一番奥にある体育館に向かって緑深い道を歩いているときに思ったことがある。キャンパス全体のプランや構成、目指される公共性が制作する学生や教員といった「人」の存在を前提としたものであるにもかかわらず、それらに動植物、自然環境と共に「棲まう1」具体への配慮があるように感じるのはなぜか、ということだ。

-

講義棟を東側より臨む

設計者の吉村順三と奥村昭雄は木造住宅を起点として実践してきたが、彼らはこのような「棲まう」風景をどのように先回りしたのだろうか。つまり「愛知県立芸術大学」のキャンパスにおいて、自然と調和した環境を所与のものとしてどのように意図し、計画できたのか。それは現代の我々のように抽象的な概念によって物事を理解するのではなく、感覚的な能力を切り離さず、自然界にある動植物や資源といった具体的なものを徹底的に考えていく科学への眼差しによって成しえたものではなかっただろうか。

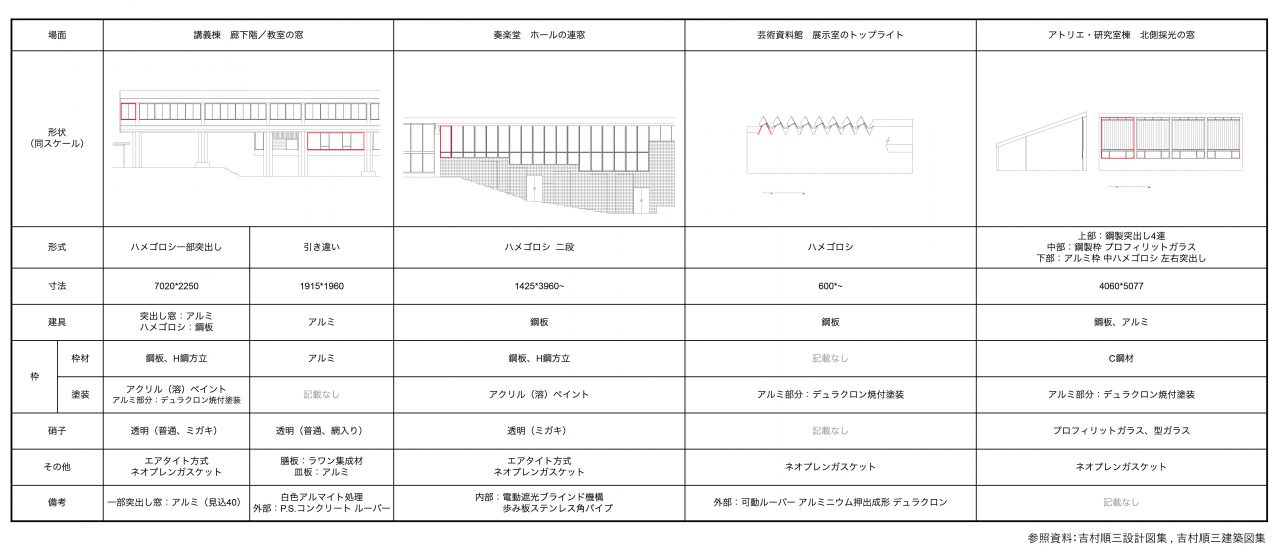

本稿では、《講義棟》、《奏楽堂》、《芸術資料館》、《アトリエ・研究室棟》の4つの建物をあらためて辿ることで、それぞれの窓の場面を手がかりに自然と棲まう「具体の科学2」を考えてみたい。

-

4つの窓の場面

なぜそこに灰皿と椅子があるのか?

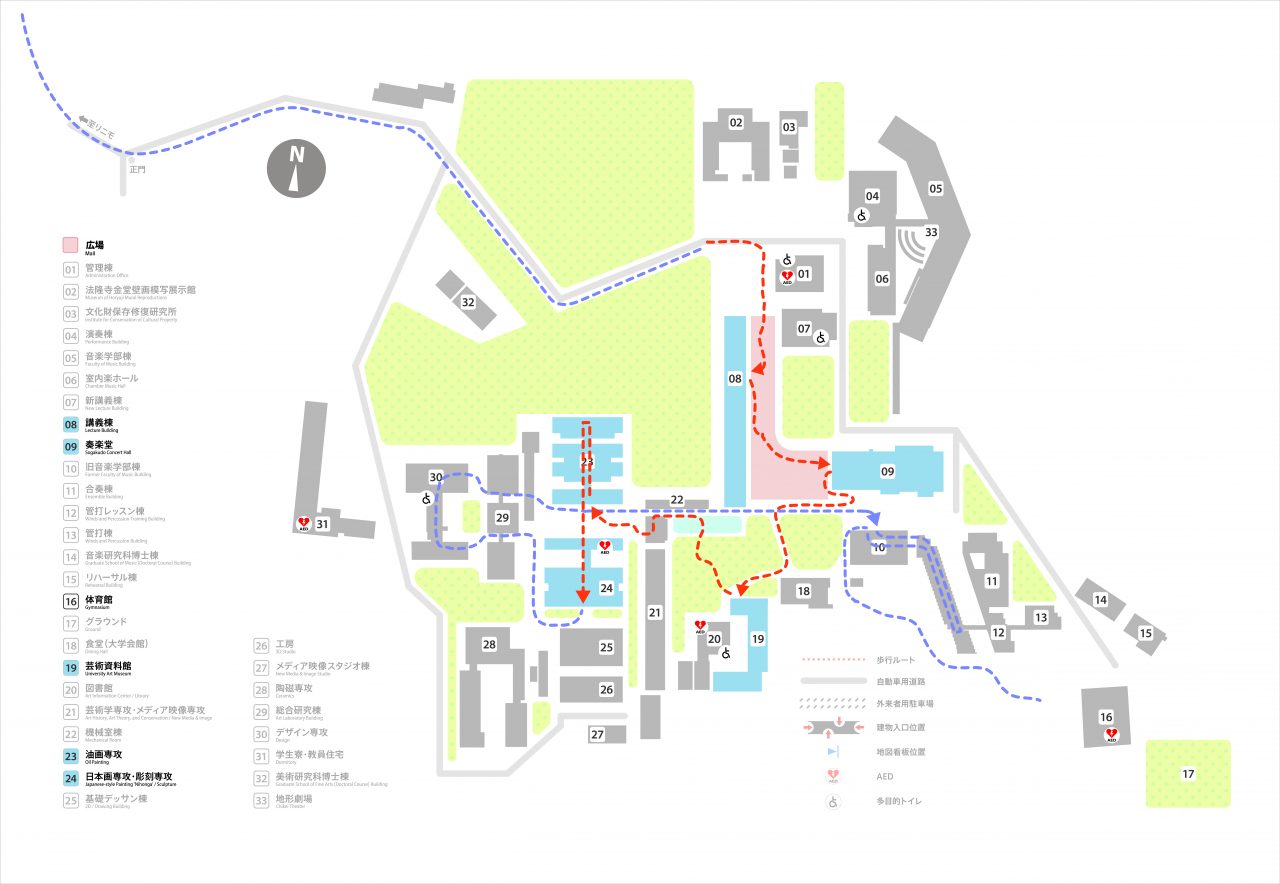

愛知環状鉄道の駅を降りて西へ10分ほど。豊かな自然環境と接近した緩やかな歩道を登ると小高い丘陵地に講義棟の陶壁画とルーバーが目に入る。基壇に取り付く大階段を上がるとアスファルトからレンガタイルに仕上げが切り替わり、広場へ至る。南北にのびる広場を歩くと、キャンパス内の配置関係がよく見えてくる。

-

中央に位置する南北一直線の丘の尾根上に講義棟が配置され、広場の東側に《旧音楽学部棟》、西側に各美術学部の《アトリエ・研究室棟》が対置される。東西の軸には、視線が通り抜ける「透き通し」が考慮された開口部やピロティが施され、広場からは全方位に視線が抜けるよう意図されている

広場に立つと、足は右手に見える講義棟へと自然に向かう。講義棟は門型の構造体によって2層分だけ持ち上げられた教室階、構造体から吊られる廊下階によって構成される。持ち上げられた講義棟のピロティにはチェアとテーブル、掲示板が配置される。

ピロティの南北にかけられた外部階段のうち南側の基壇に取り付く階段から薄い紫色の手すりを辿り、褪せた水色の両開きスチールドアから廊下階に入る。

-

講義棟を東側から見る

廊下の間口は3mほどで南北へ深く延び、教室階への階段周りの天井に頭が当たらないようテーパーをつけた梁が露出するほど天井高を落としている。梁間には内外の天井(軒下)を通して木板が張られる。フルハイトで両面を開口部とし、身体や視線は自然に外へ向かう。床は窓を通してツヤを抑えたモザイクタイルが光を受け、空間を満たしている。風圧力を受けるFIX窓はスチール、開閉部はアルミの混用サッシをネオプレンガスケットで納める。すべり出し窓のアルミサッシの見付部にはデュラクロン焼付塗装を施し、枠素材の差異を抑える。H鋼の連窓方立から内側に向かってフラットバーが延び、集成材を縦に張り合わせた柔らかな造形の手すり子が視線を邪魔しない高さに取り付く。構造から手の触覚までが一体となって感じられてくる。

教室階へ至る踊り場には、廊下階の換気窓として機能する無双窓が入っている。ピロティ部分に取り付く窓であるため、豪雨でない限りほぼ開け放しの状態のようだ。

一方の教室階では、ワンサイズのアルミサッシが東西を貫く二面採光の空間が連なる。外から見ると、南側の光を遮蔽するように角度のついたPSコンクリートのルーバーが、アーチ状の屋根から水平に延びる内樋を備えた軒に取り付く。縦樋はルーバーの間を抜け、地上レンガタイル面の水瓶へ開放される。角度のあるルーバーによって縦樋は全く目に入らない。

-

階段室には自然換気のため無双窓が設えられている

そして竣工当時に廊下階で撮影された写真 3をよく見ると、吉村、奥村によって設計された三人掛けベンチと灰皿スタンドが配置され、そこに腰掛ける人が居たことが分かる。座面があることで幅広の手摺は缶コーヒーをおけるくらいのちょうど良いカウンターのようだ。廊下は東西の緑を一面に見るためというより、広場の一部として、人が居るためのたまりの空間だったように見えてくる。

-

講義棟の窓まわり(GIF アニメーション)

この場面は、これまで経験した教室階とピロティの間に廊下階が挿しこまれた断面構成、それによって現れる廊下階の開放性、手すりと天井、窓の操作によって重心を下げ視点を外へ向ける手法、内部空間の寸法、素材への配慮なしには生成し得ない。棲まう空間を内側から考える吉村と奥村の意図が象徴的に現れている決定的な瞬間ではないだろうか。

鳴らすための音楽堂

レンガタイルが張られた広場沿いを東側に歩くと、講義棟に向かい合う長スパンの折板屋根をもった構造物が目に入ってくる。広場から風除室を抜けてホワイエに入る。ホワイエは折板屋根とそれを支える柱・梁以外はガラスが嵌められ、ストライプパターンの丸モザイクタイルの床に三人掛けベンチが置かれているのみだ。床を円形に穿いた螺旋階段で地下に下りる。階段を下りると、左手に擁壁と外壁の間に嵌められたガラスブロックから自然光が入るロビーがある。階段正面にクローク、右手に控え室やトイレが配置されていたようだ。観客は一度ここで荷物を預けて側廊からホールの客席に入る順序なのだろう。

一度ホワイエに戻り客席に入ると、ホワイエから客席までホール両側壁の頂部に配されたFIXの連窓が目に入る。連窓部は東側に傾けられ、講義棟の廊下と同じくH鋼材の方立で受け、客席に合わせて階段状のリズムでレイアウトされている。枠周りに張られた吸音性能をもつ陶製ブロックの壁には「スプーン型」の吹き出し口や排気の設備が納まる。日射の遮蔽には暗幕をかねた電動ブラインドを開発することで、ガラス面に対しての配慮を施した。ただ環境設備のサイクルが早く、ブラインドが故障してからは遮光シートや壁で対処している。

吉村が「聴く」ためではなく「鳴らす」ための音楽堂、と表現するように4、この奏楽堂は、現しのスラブや躯体、窓の設えからみても野外音楽堂のような緑に包まれた環境を理想としたのではないか。後年に吉村が設計した《八ヶ岳高原音楽堂》(1988)にもその思考は続いているようにみえる。

-

奏楽堂の窓まわり(GIF アニメーション)

続いて、奏楽堂から広場の基壇を上がり東西に貫く渡り廊下を歩く。渡り廊下から奏楽堂の外観を見ると、南北に抜ける頂部の連窓が目に入るようレイアウトされている。薄いPSコンクリートスラブが桁に架かる柱間2.5mほどの渡り廊下は、広場の正面性をつくり来訪者を迎え入れる開口部として機能している。また、この渡り廊下の地下には各棟を結ぶ設備(電気・冷暖房・換気)のメイントレンチが納まり、造形が人の動線だけでない流れを生んでいる。

動きをとらえる造形

エントランスから芸術資料館へ入ると、まず北側壁面にフルハイトの開口部をもつ2.5mほどに高さを抑えた展示空間に入る。ここでも床のレンガタイルが窓からの光を受ける。開口部からは渡り廊下を通して講義棟の陶壁画が目に入る。スロープを下りると先ほどの展示室とは対照的な2層分の高さをもつ大展示空間がある。天井の梁間に納まる北側に振れたトップライトは南側の直射光を遮蔽するフィンから光を導き、ここでもレンガタイル張りの床が光を受ける。トップライトには可動ルーバーを取り付けることで暗室化することもできた。梁は光の軌跡に合わせた断面をもち、内部には排気用のダクトも備える。スラブからは特製のライトスパンラックが目に入るのみだ。光のみならず、空気や熱の動きをとらえ設備を考慮した見え隠れするその造形やディテールは、芸術資料館のみならずこのキャンパスに一貫して現れている。

-

大展示空間のトップライト

-

芸術資料館の窓まわり(GIF アニメーション)

芸術資料館から渡り廊下へ戻って、奏楽堂とは反対に西の方へ歩く。途中に立ち寄った石膏室からは「透き通し」と呼ぶキャンパスの軸がよく見える。このとき、渡り廊下のPSコンクリートスラブの見付部に、ほんのりと紫や水色のようなビビッドな塗装が残っていることが気になった。広場周りの建築群だけでなく、講義棟の廊下階へ上がる階段の手すりや廊下階に入るエントランスの両開きの扉、各棟の雨樋など、当時のキャンパスの各部は原色を使いかなり鮮やかだったそうだ。一方で窓枠や方立は、全体になじむような地の色を使っていたという。

-

石膏室より東西を結ぶ渡り廊下を臨む

絵を描く空間

キャンパスをさらに西に歩くと、各美術学部のアトリエ・研究室棟がある。各棟(セル)が統一して北向きに開口部を大きくとり、反復する片流れの建物群である。まず油画棟に入る。セルを繋ぐ廊下はこの丘陵地の地形に合わせて基壇が割られ、階段で繋がれている。階段を下り廊下からセルの内部に入る。アトリエは前室、準備室を挟んだ先にあり、北側壁面に取り付く段窓から柔らかい光が入る。時間は15時頃だろうか。段窓では壁の大部分を占めるプロフィリットガラスが光を和らげ空間を満たし、上下のすべり出し窓が吸排気をする構成だ。大きな間仕切り建具を開けて見渡すと、一つのセルが「前室-アトリエ室」の2組で構成され、引込みの大型間仕切りを介して4連窓になっていることが分かる。

-

プロフィリットガラスから自然光の差し込むアトリエ棟

-

自然光の下でデッサンをするために設えられたアトリエ棟のトップライト

-

研究室棟内部。北側ハイサイドに連窓が配され、方立に蛍光灯が取り付く

-

アトリエ棟の窓まわり(GIF アニメーション)

ふと、「絵を描く」ための適切な空間はいかに理論化されているのか考えた。「絵を鑑賞する」空間については色温度やグレア制御など博物館展示を中心に理論化されているものの、絵を描く空間には室用途や作業面での照度基準以外の目安は私には思いつかない。奥村はこのアトリエで窓を通して入る自然光の照度分布をとらえるため、研究室で計測・数値化し、科学的にフィードバックを試みている。このような実測・観察には、内側に棲まう環境から考える奥村の態度が現れているのではないだろうか。

実験から経験へ

以上のように、本キャンパスが人に限らず動植物、自然環境と共に「棲まう」ものであるように感じさせるのはなぜかという問いに対し、どう窓が作用するのかを見てきた。ここで吉村順三の思想からその理由を探ってみたい。吉村は、長谷川堯が聞き手となったインタビューで以下のように発言している。

長谷川 水といえば、東京の下町というのは水と切っても切れないところですね。おそらくそれがあるんじゃないでしょうか。

吉村 そう、それもありますね。それから子供のとき、毎年夏休みなんかに海岸へ行ったこともありますしね。だけど水のない風景ってちょっと何かもの足りないですね。(後略)

長谷川 それから、いわゆる風景としての水ということもあるのでしょうが、水、空気、そのほか光、すべてを含めて設備という問題の重要性……。

吉村 ぼくの事務所では設備について特によく考えています。ある意味では、設備は造形と同じくらい大事なんじゃないでしょうか。それがあって初めて人間が住めるようになってきたわけですし、それから今日の建築のスタイルができてきたわけでしょう。だけど何か建築は造形のほうが大事で、設備は多少セカンダリーだというような考えが日本にはあったと思うんですよ。でも、ぼくが非常に大事なことだと思うのは、それがいまいった火とか空気とか光とか、そういうものに深くかかわるからです。また事実それをうまくやっておけば、造形的にはとても簡単になって、すごく魅力が出てくるわけですね。たとえばあるーつの部屋を全部ーつの材料で仕上げたとしますよね。それでもうまい照明をつけたらすごくいいデザインになるわけでしょう。だけどこれを今度は非常に苦労していろんなディテールや何かをやっても、照明を失敗したら全然その効果を失ってしまいます。そのくらい光というものは、やっぱり大事なんじゃないでしょうかね。

そういうのをうまい建築はちゃんとうまくやっていますね。桂離宮なんてうまいですね。あの窓の障子のとり方やなんか、とてもとれそうもないような裏のゲーブルのところにあかりとりの窓なんかがあるでしょう。ライトはあれをまねしたんじゃないかと思うくらいですよね5。

これらの言葉から、光、風、水、火への科学的な思考の現れである設備は動植物、自然環境と共に「棲まう」風景を先回りする造形と密接に関わっていることが分かる。「愛知県立芸術大学」のキャンパスの窓は、まさにそうした吉村による風景の観察や設備への発想が結実したものであるといえないか。

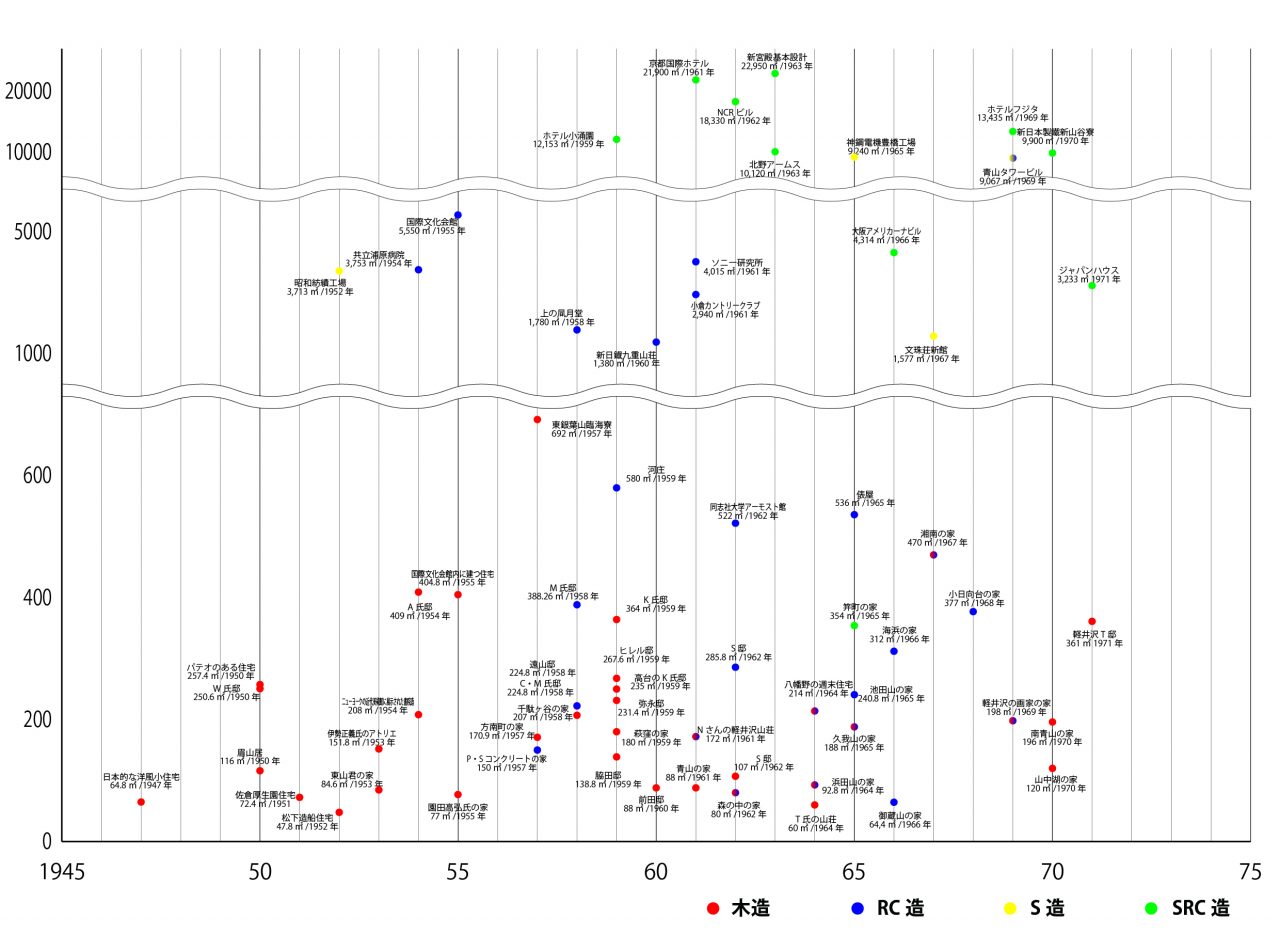

設計者である吉村は、木造(一部S/RC)の住宅を設計活動の中心に据えつつ、《国際文化会館》(1955)を始め大規模の非木造・非住宅の設計に多く取り組んできた。図中で赤く記した木造部分についても、混構造として木の可能性を探り計画している。また、RC造やS造のような非木造や、用途に関わらず公共空間についても、旅中に観察・実測した民家や伝統建築にある具体の技術を設計の頼りとしており、棲まうための造形と設備の実作やスケッチを数多く残している6。

-

吉村順三設計事務所 構造種別と面積から並べた作品年表

特にこれまで発表された吉村の言説をみると、実験的な環境住宅の試みを行っていながら、「実験」という言葉に対して同時代や先達の建築家よりも慎重に考えているようにみえる。むしろ吉村の試みが具体的な「棲まう」場面を想起している経験的な考慮7に思えてくるのだ。

そして「愛知県立芸術大学」が、奥村昭雄との共同設計によって計画されたことを忘れてはならない。公私のパートナーである奥村まことと共に吉村の思想を長く学んだ奥村は、人と自然がパッシブに関わる独自の視点で、屋根で集めた太陽熱を床下に送る「OMソーラー」の開発、「暖炉の解析」などの発表を通し、開口部に集約しない自然換気、熱利用についてむしろ実験的な研究・制作を行っている。こうした奥村の実験性は、吉村の経験的な観察や発想に加え、キャンパスの窓に現れる具体をとらえた科学的なアプローチに当時から発揮されていたといえよう。また面積要件などの基本計画から愛知県との協力があったことも伺える8。本キャンパスはそんな二者と愛知県営繕課の協働あっての結果なのだ。

-

奏楽堂ホワイエ。キャンパス各所にモザイクタイルが用いられている

続いていく風景

本キャンパスの竣工前後、吉村は《皇居新宮殿基本設計》(1968)や《ジャパンハウス》(1971)、《奈良国立博物館》(1972)を始め精力的に設計活動を並行しつつ、継続的に住まいについての探求を続けている。例えばアトリエ棟のプロフィリットガラスを北側立面に採用した《遠山・吉田邸》(1965)、同じくアトリエ棟の引込み大型間仕切戸を採用した《世田谷の家》(1978)など、ざっとディテールを確認するだけでも、ビルディングの性質に関わらず「棲まう」経験から考え、導入する一貫したプロセスは続いている。一方、奥村は本計画中に拠点を都内の大学から長野県へ移し、その後の実践に続く「ポット色石油ストーブによる煙道熱交換方式」を組み込んだ《星野山荘》(1973)の設計を始めている9。合わせて木曾町に木曽三岳木工所を設立し、パートナーの奥村まことと独立し、自らの科学への眼差しを活動として展開していく。

本キャンパスについて一旦の私見を交えて論考を進めてきた。最後に、築50年を超えてキャンパスの老朽化は待ったなしの状況にある10。ここでは紹介しきれないが、奥村昭雄・まことによるメンテナンスについての見解には、建築を設計する者として先見の明があるだろう。奥村昭雄・まことは「直すことは創ること」という藤岡洋保氏の言葉を引用し、建築家のなすべき業務として基本設計、実施設計、現場監理の三つのあとに、ユーザーと共に考える「保守監理」を制度化する要望をテキストに残している11。このテキストには建物の建て替えや丘陵地の自然保護に対しての強い思いが垣間見える。

講義棟からアトリエ・研究室棟に至る一連の建物の見学を終え、一番奥にある体育館に向かってキャンパスの緑深い山道を歩いている。今も吉村と奥村が尾根を歩きながら描いた風景は移り変わる時間のなかで生き続けている。そう歩きながら考えに耽ていると、小上がりの部室棟から視線が透き通される体育館の立体トラスの屋根がふっと木々の間に現れる。君たちならここにどうつくるか、と言われているような気がして身体が震えた。

注釈

1 :人間のための住まう空間だけでなく動植物や気候など自然環境と共に生きることを意図している。

2 :レヴィ=ストロースは現地人があらゆる角度から徹底的に研究し事物を具体的に思考する様を「具体の科学」と呼ぶ。例えば彼の著書『野生の思考』では、「この槲(オーク)の木片は樅の板の足りないところを補う埋め木にも使えるし、置物の台にもできる。台に使えば古材の木目や光沢を生かすことができるだろう。埋め木に使う場合、この槲(オーク)の木片は『面積』になるし、台にすれば『材質』となる」という現地人の器用仕事のような行為から論じられている(クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』大橋保夫訳、みすず書房、1976年[原著1962年])。本稿では、動植物や風、光、気流など自然の現象の極めて微細な変化を正確に記す能力、思考を吉村、奥村の具体の実践に重ねて考えてみたい。一方で「科学」について、内田祥哉は「オープンシステム」の理解を広めるためには、科学・技術・芸術の分野を統合した論理がなければならないと述べている(内田祥哉『建築生産のオープンシステム』彰国社、1977年)。内田は科学について「欠陥の発見によって理論を修正」するとし、「特徴を発見してその表現を洗練する」芸術と対比的な分野として位置付ける。一方で技術は「目的に対する効果の評価をくり返して、道具の効率化を求めるものである」と述べるように、時代と共に変化する分野だ。本稿の内容は内田の言う科学・技術・芸術の統合体として、かつて吉村、奥村が築いた風景がこの雄大な自然の中に今も生きている、とキャンパスを経験して感じたことに端を発している。

3 :『SD別冊NO.1:空間の生成 愛知芸大のキャンパス』鹿島研究所出版会、1971年、49、69頁(写真:山田脩二)

4 : 同上、84頁

5 :吉村順三、長谷川堯「旅のなか」『キサデコールセミナーシリーズ2:建築をめぐる回想と思索』新建築社、1976年、240-241頁

6 :吉村はアントニン・レイモンドの元で勤務していた際、週末の休みには夜行バスで全国の伝統建築や民家を周り、実測とスケッチをしにフィールドワークへ出かけては週明けの朝に戻って事務所で勤務をする暮らしを続けていた。その後、吉村が独立し設計活動を始めてからは、その記録や記憶を頼りに「もう5mm窓台を高く」というような具体の指示によって所員にその目的を考えさせるやりとりが行われていたという。(藤岡洋保氏への取材より抜粋)

7 :本稿での経験とは個人の感覚的な「私的な体験や記憶」に基づいたものではなく「客観的な観察や実践」の具体の論理によって成立している。つまりレヴィ=ストロースの「具体の科学」に呼応した思考にもみえる。アーティストの山川陸と共に執筆した「会場を構成する:経験的思考のプラクティス」(『建築討論ウェブサイト』日本建築学会、2022年)では、鑑賞における経験について論じているのでここに記述しておく。

8 :愛知県立芸術大学は1964年に計画が始まり、65年に着工、順次施工して1971年春にはほぼ完成している(文献によっては「1966-1974」という記載もある)。後年の吉村の述懐によると、当時の愛知県知事である桑原幹根氏と「一緒に、カリキュラムのこととか、いろんなことでお会いしながらプロジェクトが、始まった」という経緯があり、「15万坪の大きな土地を、学校の為に確保」した裁量は県知事の大きな功績だったと語っている(吉村順三『火と水と木の詩:私はなぜ建築家になったか』新潮社、2008年)。記録からは基本設計以前の基本計画の部分から、要件を共に整理していたことが伺える。例えば、音楽部棟の練習室、講義室をはじめ各用途の面積要件を設定する上で、吉村や奥村は東京藝術大学での測定、検証を基に愛知県営繕課と対話しながらシミュレーションを行い、本計画の規模算定を見直し、反映している。このような「与件から設計する」ことは、敷地と対峙した配置・規模の計画と大きく関わっている。この頃の愛知県営繕課では、内部で基本・実施設計と監理を行ったり、《愛知県庁舎》や《愛知県文化会館》のように基本設計のために外部の設計者を選定し、実施設計と監理は営繕課が行ったりするそれまでの体制に大きな変化があった。愛知県営繕課が基本・実施設計業務から監理業務のみに移行したのが1965年頃であり、「愛知県立芸術大学」は基本・実施設計業務を外部に委託する最初期のプロジェクトだった(瀬口哲夫『官庁建築家愛知県営繕課の人々』C&D出版、2006年)。この事実は設計のパートナーである営繕課に有益に働いていたのだろうか。いずれにせよ、新たな体制で始まった時期であり、「建具表」のフォーマット一つをとっても同じ吉村による《奈良国立博物館》(1972)のそれとは全く異なる形式で記述されている。例えば姿図と寸法が異なるページで表記されているといったことだ。私見ではあるが、これらは「監理」側の営繕課との協働の足跡のように思われる。

9 :「(前略)愛知県立芸術大学(以下、愛知芸大)の設計を芸大建築科教室で計画することとなり、吉村主導の下昭雄がその設計を担うこととなった。愛知芸大の設計は8年間に及ぶ大きな計画であり、毎年その年次の校舎の設計が終わると、秋から着工する計画の実施設計を夏の間に行っていた。当時の建築科は校舎の4階にあり、愛知芸大設計チームはその4階の一室で設計をしていた。校舎にはクーラーがついていなかったため、夏場は図面に汗が落ちてしまうほどに暑く、加えて夏季休暇は手伝いの学生のかきいれ時でもあったために、もっと涼しい所で設計ができないかと昭雄は考えるようになる。そこで愛知の現場への便も良く、東京からの便も良い場所を考えた結果、長野県の木曽谷が最も良い場所ということになり、長野県西筑摩郡三岳村(現在の長野県木曽郡木曽町)にある大泉寺というお寺の本堂の脇の客間を借りられることとなった。」(村上藍『奥村まこと(1930-2016)の生涯とその設計』東京藝術大学修士論文、2018年、48-52頁)

10 :文化的価値のある建物の解体が相次ぐなか、「改正博物館法案」や「建築文化に関する検討会議」の設置など、付随する展覧会や催しも含め、今後より一層「保存・活用」のあり方が問われるだろう。同時に「保存・活用」のための維持管理についても実施に向けた整備が必要になる。本論で取り上げた4つの窓の場面では、その全てにおいて設計者の意図を汲みながら維持管理のための施しがなされているようにみえた。同大学でも例外なく建て替えの議論で揺れた経緯がある。しかし同大学の建物への愛着や保護の意識はとても強い。建物や自然への保護方針について東日本大震災を経て作成されたキャンパスマスタープランは、2011年版と、10年後に改訂された2022年版に結実し、乱開発が起きないよう整備方針をまとめている。

11 :特に興味深いのは、奥村まことによる「たてかえるなカルタ」に現れる創造的な維持管理への考え方だ。そこでまことは維持管理を面倒な後始末、労働ではなく、もっと開かれた創造的な行為として現在の制度に批判を投げかけているようにみえる。奥村はもっとユーザーとの創造的な保守監理を望んでいたのではないだろうか。(奥村まこと「直すことは創ること」『奥村まことの方丈記(チルチンびと広場)』2016年、「私見 愛知芸大の建物の行方」『奥村まことのブログ:吉村順三先生に学んで』2015年)

桂川大/Dai Katsuragawa

1990年岐阜県生まれ。2016年名古屋工業大学大学院博士前期課程修了。一級建築士事務所Eurekaを経て2019年よりSTUDIO 大主宰。名古屋工業大学大学院博士後期課程在籍。名古屋造形大学非常勤講師。岐阜、愛知を拠点に建築設計を始め、都市や風景の観察・採集・再現をするフィールドワーク、展覧会等の会場構成・設計をおこなっている。主な作品に「風景:いる/みる/みえる」(2023-)、「都市のみる夢(東京都美術館)」(2020)、「ミスマッチストーリィ 河北秀也のiichiko DESIGN(清須市はるひ美術館)」(2021)の会場構成などがある。