第7回 山を降りるスレートの村 屏東編

09 Mar 2023

台湾原住民(原住民は中国語での呼称。日本では先住民と呼ぶことも多いらしい)は現在58万人ほどおり、台湾人口の2.5%を占める。政府が認定するのは今のところ16部族で、居住区に偏りはあれども、人口の大部分を占める漢人らと共に台湾人を構成している。僕の勤める事務所にも原住民のスタッフがいるし、原住民議員だっている。台湾で暮らしていれば珍しくない存在である。

彼らは、言語学的な人種の分類によれば、オーストロネシア語族というらしい。その広がりは、東はイースター島、西はアフリカのマダガスカル島、南はニュージーランドまで及んでいる。その北端にいるのが台湾原住民であり、近年の研究によれば、彼らこそがオーストロネシア語族の起源だと言われている。

そんな原住民の多くがかつて暮らしていたのは、山の中である。そして17世紀頃より本格的に大陸から渡ってきた漢民族、1895年から台湾を統治していた日本、戦後の国民党政府などによって、彼らの暮らしは様々な変化を余儀なくされてきた。その中で起きた数々の出来事を知っていくうちに、日本人である僕は少し戸惑うこともあったが、台湾で暮らすというのはそういう過去に向き合うことでもある。

原住民の古い集落の多くはすでに廃墟となり、かつて日本の建築学者・千々岩助太郎が『台湾高砂族の住家』(丸善、1960年)に記録したような民家はほとんど残っていない。少し田舎に行けば50年前、100年前に建てた家が残っているような日本の状況と比べると、ひどく違いがある。本連載の第2、3回で書いた蘭嶼島では、わずかに残るタオ族の半地下民家の横に、戦後に建てた「水泥屋」 (コンクリート住宅)がずらりと並んでいたのだった。

台湾の中央部、南投県の山中にある「九族文化村」という施設には、千々岩助太郎の研究資料を元に多くの原住民民家が復元されている。古い民家が残っていない台湾においては、かなり貴重な資料となっている。それらの家は基本的に石か木を使った素朴なものであるが、その中でもパイワン族(原住民の中で二番目に大きなグループ)の民家は、特に目を引くものだった。

-

パイワン族の「石板屋」復元

-

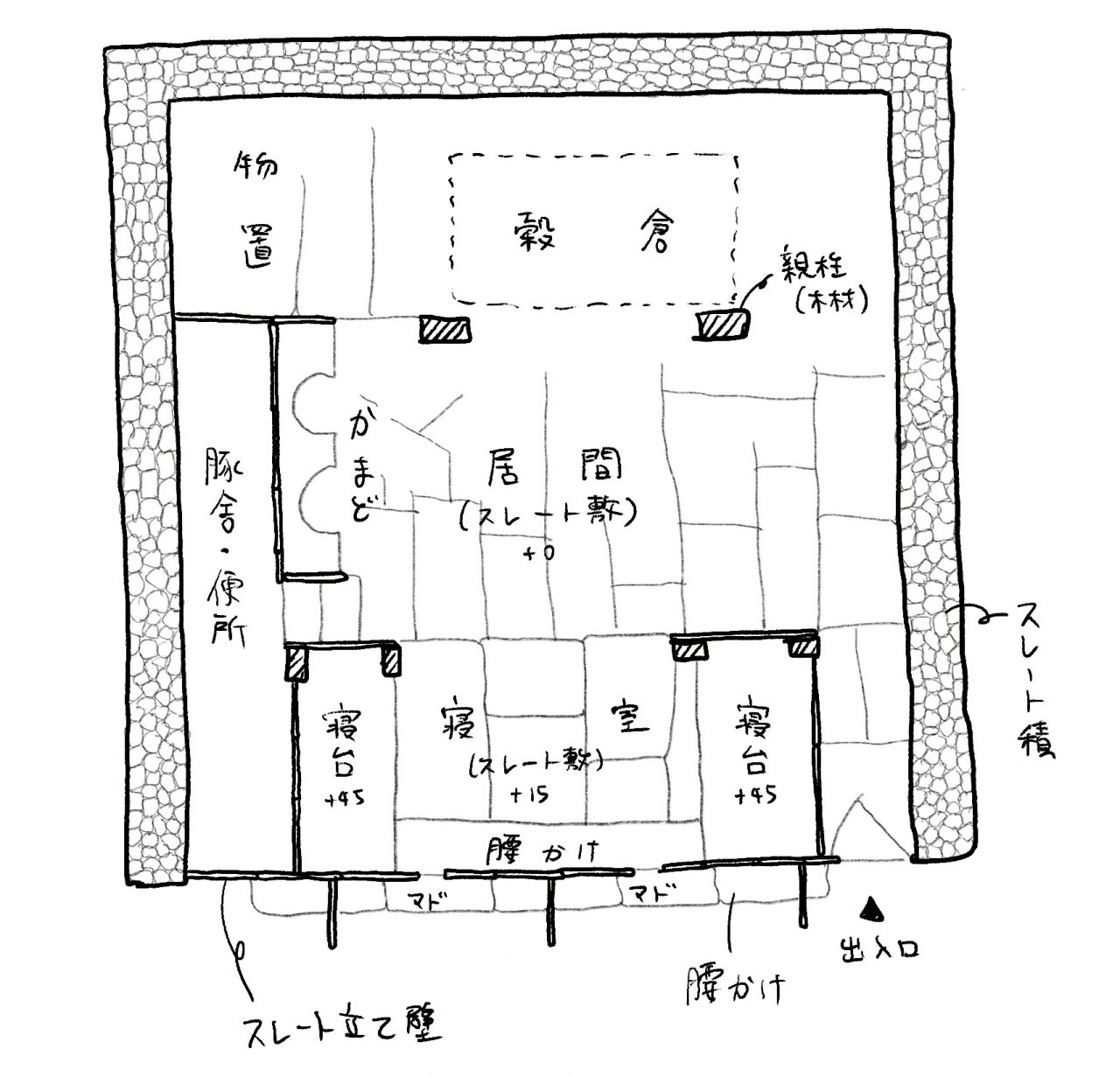

パイワン族の「石板屋」平面図 (千々岩助太郎『台湾高砂族の住家』を元に筆者作成)

通称「石板屋(シーバンウー)」と呼ばれるその民家は、まず後方と左右の三方を分厚いスレート石(=粘板岩)を積んだ壁(土留を兼ねたものが多かったらしい)で囲む。台風に備えてつくられた低いスレート葺きの切妻屋根を支える母屋や桁は、両側の壁と内部の柱によって支えられている。三方の壁と違って正面では幅1m強、厚み2〜5cmくらいの巨大なスレート板を地面に突き立て、壁であり柱でもあるような使い方をする。上部は装飾の施された大きな軒桁の溝に嵌め込んで固定され、その軒桁は正面から斜めに立てかけたスレートの「つっかえ」によって支えられる、あまりみたことのない家だ。民族のスタンダードとしてはかなり変わった家であるが、それほどまでにこのスレートを豊富に使える環境だということなのだろう。

-

内部も全てスレート仕上げ(人形によって暮らしを再現している)

-

内部の引き戸のため下枠が付けられた窓

中に入ってみると、内部の床や壁もほとんどがスレートでつくられ、ひんやりとしている。パイワン族には、家族が亡くなると居間のスレートの下に埋葬する風習があったが、「官の指導」によって戦前に無くなったという。

洞窟のような暗い家の中を、出入り口と二つの小さな窓が照らしている。だがこの窓は、スレート壁の一部が軒桁に達していないことでつくられる「すきま」だ。この家には中に木の引き戸が取り付けられていたが、より原始的なものはその「すきま」のみで成立する窓であって、開閉機能はなかったようだ。それは「窓」の根源のようなものかもしれない。

-

建具のない、原始的な窓。上部はスレートを嵌め込む軒桁の溝

-

「すきま」から外を覗く

これを窓と呼ぶのを躊躇してしまうのは、人がふだん「窓」と呼ぶものが、実は「開き窓」や「引き違い窓」など枠や建具とセットになった存在であるからだろう。ここでは組積造の分厚い壁と違って、薄いスレートによって切り取られていることも、その奇妙な感覚に影響しているのかもしれない。妹島和世の住宅「梅林の家」(2003)の鉄板に開けた開口部も連想させる。そこから見る風景は、たしかに特別なものだった。

パイワン族の集落跡がわずかに残っているらしいと聞いて、台湾南部・屏東県の山の中にある「旧筏灣集落(Kapayuwanan)」に行ってみた。2020年には政府によって伝統集落と認定され、現在はパイワン族の方々が案内してくれるような学びの場になったらしい。

実際行ってみると、そこはやはり一面黒灰色の岩山だった。あのスレートがいくらでも採れそうな斜面が、山の道路に沿って続いていた。

-

家の材料となる山の岩盤

-

スレートの道、スレート積みの壁が残る集落跡

集落を歩いてみると、数軒の民家はかろうじて残っているが、ほとんどの民家は崩れ、スレート敷の道と、スレート積みの壁が遺跡のように残されている。民家の修復作業をしているおじさん達がいたので、話を伺う。

「この村は1970年前後に政府によって集団移住したんだよ。そのとき、みんな家の部材を持っていったから、ほとんど壁しか残っていない」

人々が梁や柱を担いで山を下っていく様子が目に浮かぶ。こうして台湾原住民の集落は、移動を余儀なくされ、結果的にほとんどかたちを残さなかったのである。

-

わずかに残る状態の良い民家(修復後と思われる)。窓には木戸がついていた

そのおじさん曰く、もう少し山を降りたところに、このような集落から移住していった町があるらしい。もちろん移住によって交通や医療、教育や雇用などの面では便利になったのだろう。山を少し降りて、教えてもらった町まで行ってみる。

町には、台湾でよく見かけるコンクリートの「普通」の家々の中に、ときどき切妻屋根の伝統民家の面影を持った家が見える。全部コンクリートでできたものもあれば、両側のスレート積みだけつくっている家もある。中には正面の石板を立てたものもあった。山を降りてきても、材料が変わっても、人は同じような民家をつくってしまうらしい。

民家の窓はみな、随分大きくなった。だが僕はその出自があの「すきま」であることを知っている。この民家の秘密を、少し知っているような気分で町を眺めていた。

-

スレート積みが残る民家。窓は大きくなっている

-

正面スレートの残る民家。少し古い窓は木でできている

集落のはずれの一軒の家から、恰幅の良い女性が声をかけてきた。コーヒーを飲んでいけという。おそらく原住民の血を引いた彼女は、自分で育てたタバコをパイプに詰めて燻らせている。魔女のような帽子を被った、不思議な人物だ。談笑しながら、彼女の家をちらとみる。タイル張りのコンクリートの正面には、何かを引き留めるかのように、大きなスレートが立てかけられていた。

-

コンクリートの家に立てかけたスレート板

(第8回へ続く)

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2017年早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程卒業。大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する(エッセイ「窓からのぞくアジアの旅」として窓研究所ウェブサイトで連載)。2017年より台湾・宜蘭(イーラン)の田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて黃聲遠に師事。2018年ユニオン造形文化財団在外研修、2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。一年の半分以上が雨の宜蘭を中心に、公園や文化施設、駐車場やバスターミナルなど様々な公共建築を設計する。