第6回 誘うチーロウ

27 Oct 2022

台湾ではだいたいみんな、無数にある半屋外の食堂で同じようなものを食べている。学生たちは新しくできたチキン屋にこぞって並び、じいさんは退屈そうにワンタン麺をすする。デパートの受付のお姉さんたちは休憩時間にニンニクたっぷりの餃子を頬張り、夫婦は夕食後にスイーツ屋に向かう。この国に住んでいると、食べ物がもたらす人と人との共通の感覚のようなものを強く感じる。

-

みんなバイクでやってくる夜の宜蘭市内

とりわけ僕の住んでいる宜蘭のような地方都市では、食事の時間になると市内中心部にみんながバイクを走らせやってくる。それはちょうど2階の自室からリビングへ降りていくような感覚で、朝昼晩、毎日繰り返されるこの街のリズムだ。台湾では三食すべて外食で済ませる人がとても多く、その結果、個人経営の飲食店は多様に広がっている。ちなみにこうしたインフラとしての外食文化が、アジアトップレベルで女性の社会進出が進む台湾社会の背景にあると僕は思っている。

こうして「市民のリビング」である市内中心部にいると、とくに誰と話すわけでもないけれど、妙な安心感がある。それはみんなの目的が「飯を食う」ことだと分かっているからだろうか。これから飯を食おうとしている人間たちにあまり悪い人はいない気がする。とにかく、台湾で暮らすことのひとつの価値は、食べること=生きること、という単純な人間の営みを強く感じられるところにある。

そう感じるのは、街中に充満する匂いのせいなのかもしれない。あらゆる食べ物、飲み物、デザートの匂いが混ざり合い、その場にいないと感じられない空間をつくり出している。そしてそれは、建物のつくり、使い方とも関係がある。台湾の街並みに共通する特徴として、それぞれの飲食店が、建物の幅いっぱいの開口部をもち、その前面に厨房を配置して立ち並んでいることが挙げられる。調理風景は隠すものではなく見せるものであり、匂いは当然のように前面道路まで溢れ出てくる。こうして視覚的にも嗅覚的にも人を誘惑してくる店のつくりによって、僕は毎日、どの店で食べたものやら悩むことになってしまう。

-

厨房が店の前に配置される典型的な飲食店(「牛ママ牛肉麺」)

宜蘭中心部にはコンクリート造2、3階建の店舗兼住宅が密集している。その1階店舗部分は、ほぼ例外なく前面にピロティが開放されている。この部分は「騎樓」と呼ばれ、台湾の法律では一定幅以上の道路(宜蘭では8m)に面する建物に設置が義務付けられている。雨や日差しの厳しい台湾に適した空間で、そこを歩行者のために残しておかなければいけないのだ。この奥行き3、4mの空間は、建具で仕切ったり、構造物を固定したりすることが原則禁止されている。

そんなチーロウを最大限利用するため、店舗の開口部の多くは、シャッターで全開できるつくりになっている。道から3mも奥まっているから、日差しが入る心配も、雨が吹き込む心配もない。

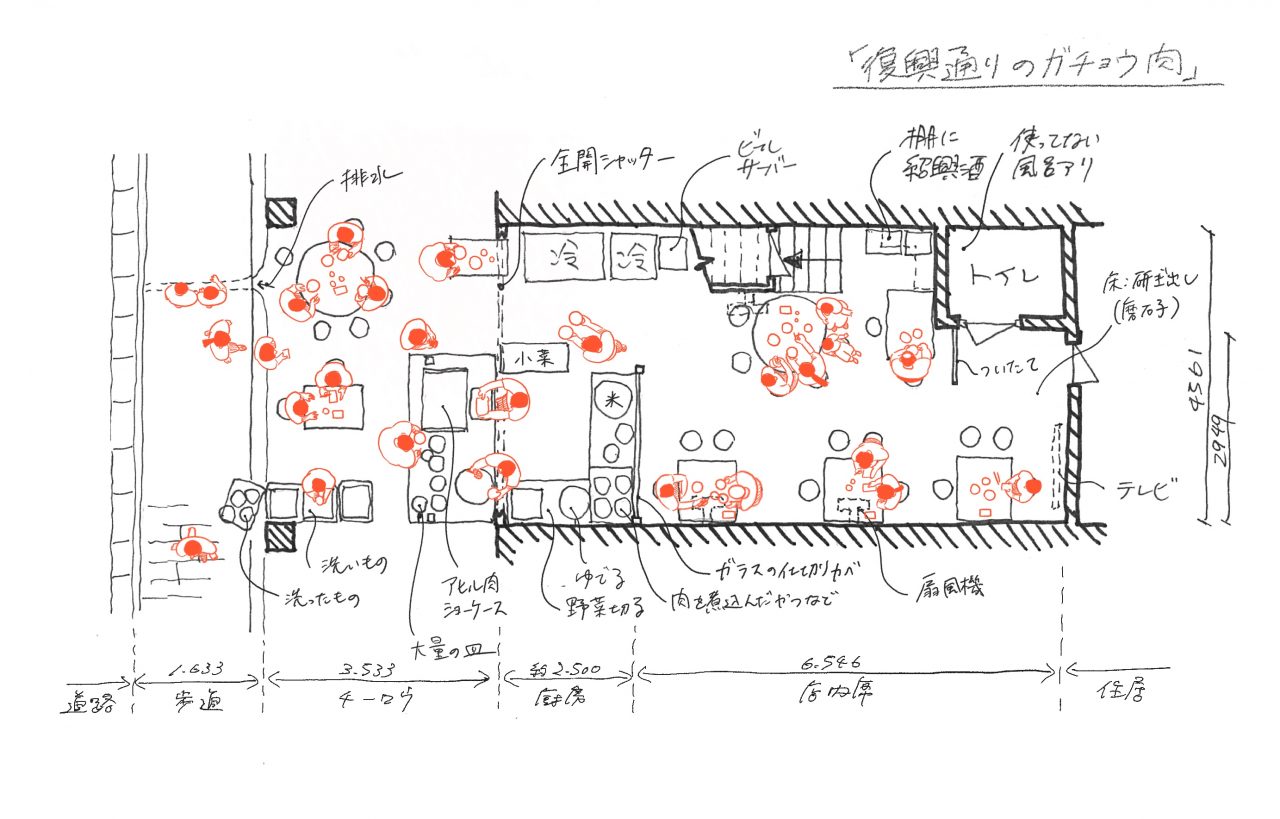

ためしに、僕がよく行く「復興通りのガチョウ肉」という食堂を朝から夜まで観察してみた。

朝の市内。ほとんどの店のシャッターは下り、チーロウは歩行者空間としての本来の姿を見せている。まだ閉まっている食堂のチーロウには、はみ出した厨房設備がぽつんと置かれている。厨房がはみ出ているのはルールとしてはグレーだが、よく見るとそれはしっかりホイール付きで、「いつでも移動できます」というテイで置かれている。

午後2時。夕方から開くこの店にはパートのおばちゃんがひとりやってきていた。店のシャッターも上がり、おばちゃんはチーロウにある流し台でせっせと野菜を切っている。

夜。全開になったシャッターの奥から光が灯り、椅子やテーブルがバラバラとチーロウに投げ出される。匂いと光に誘われて次々と人が集まってくる。朝の静けさが嘘のように、店の中にも外にも人が溢れ、店員は入り口あたりで食べ物をつくったり運んだりと、大忙しである。

-

「復興通りのガチョウ肉」平面スケッチ

こうして店の立ち並ぶ姿を見ると、イラン・タブリーズのバザールが頭に浮かぶ。中東のバザールと台湾のチーロウ。雰囲気はまったく違っているが、それらは同じようなスケール感をもっている。タブリーズのバザールはドームが連続するアーケード空間だが、実は台湾の海辺の街にもかつてそういう空間が存在した。台湾西部の鹿港では、天候に対応するために清の時代から存在した木造によるアーケードが、近代の都市計画によって、今日目にするような道路両端のチーロウに変わっていった歴史がある。鹿港をはじめ台湾人は、福建省泉州から渡ってきた人が多いのであるが、その泉州には中世に多くのアラブ人が暮らしていたことも知られている。台湾人の由来は実に多様であり、この連想もあながち間違っていないのかもしれない。

チーロウは様々に利用される。人の少ない朝には肉を切り売りする小さな市場として臨時に利用されるほか、クリニックの待合室として、商品棚として、リビングの一部としても利用される。シャッターを開けてチーロウにはみ出してくる、あらゆる生活シーン。雨に濡れず、日にも焼けずにこうした場所をすり抜けていけることが、台湾都市の魅力のひとつである。

こうしたチーロウ空間は、実は日本統治時代の「地区改正」によって法律として定着した。それは元々台湾で慣習的につくられていた空間が法律によって義務化され都市に顕在化した、ということにすぎないのかもしれない。だがそうして戦後も残された法律が、今も台湾人や、僕のような台湾で暮らす人の生活に、たとえば毎日食べるものを悩んでしまうといったことに、脈々と影響を与えているのである。

(第7回へ続く)

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2017年早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程卒業。大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する(エッセイ「窓からのぞくアジアの旅」として窓研究所ウェブサイトで連載)。2017年より台湾・宜蘭(イーラン)の田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて黃聲遠に師事。2018年ユニオン造形文化財団在外研修、2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。一年の半分以上が雨の宜蘭を中心に、公園や文化施設、駐車場やバスターミナルなど様々な公共建築を設計する。