第5回 辺境の小窓 馬祖・後編

20 Jul 2022

辺境の地の民宿で、新年の朝を迎えた。友人たちが起きてくる前に、静かな民宿の実測をする。

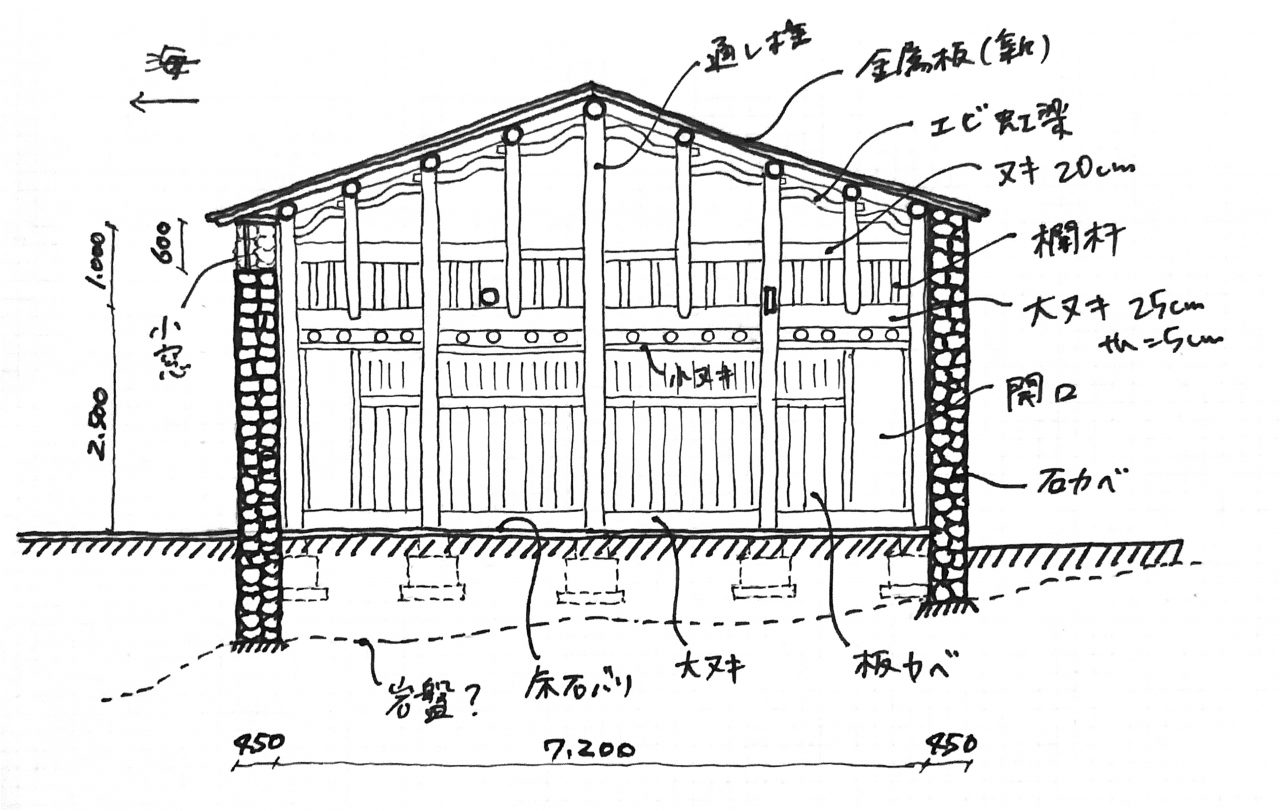

外からは平屋のように見えたこの石積みの建物の中には屋根裏部屋がつくられていて、僕らはそこで雑魚寝をしていた。そこには、60cm四方くらいの窓が開いている。その窓からは、朝日にキラキラ光る海が見えた。軒下ギリギリのところにある窓は、この屋根裏への採光用だったのである。屋根のすぐ下に窓をつくってしまえば、大きな楣石

を載せなくて済むのだろう。さらに海風の影響を最小限にするために天井高を低く抑えているから、屋根裏の一番低いところは1mしかなく、人が立つことはできない。

-

屋根裏部屋と窓

-

窓から見える朝の海

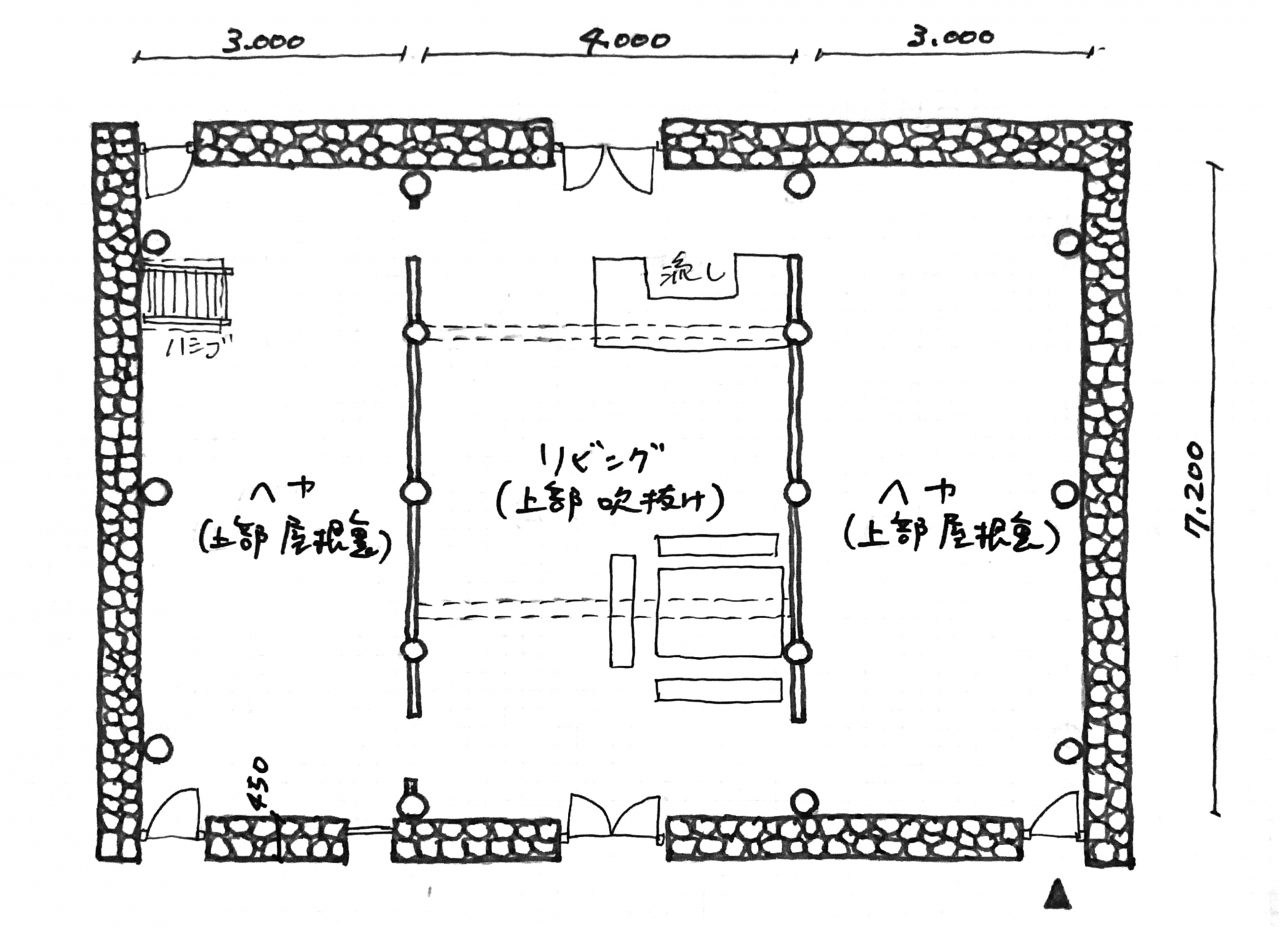

さてこの建物、外壁は堅牢な石積みであるが、内部の床や屋根は石積み壁の中に建てられた柱・梁の木造架構からできている。こうした入れ子式の民家を、僕は東チベットで見たことがある。中国ではよくあるつくられ方だ。建築構造は組積造と柱・梁構造に大きく分類できるが、世界にはその中間ともいえる建築が多く存在する。木造の柱・梁にあたかも石造(中国ではレンガも多く、版築壁の場合もある)の分厚いズボンを履かせるようにして、耐震性と可変性、防御性の良いとこ取りをしている、したたかな民家たちだ。

人間たちが長い時間をかけて選択した合理性、美しさ、習慣などが互いに「まあ、ここらへんだろう」と手を打つ。民家を見ることの面白さは、そうした状態に出くわす瞬間にあるのかもしれない。そうして民家は、時に一目では理解しがたい複雑さを獲得する。

-

南竿島の民宿・平面図。石積み壁の内側に木の柱が立つ

しっとりとした飴色の柱はすべて丸柱で、中央の二列に5本ずつ立った柱は互いに「海老虹梁」で繋がれている。日本でも中世から寺社建築で使われるようになった、高さの違う柱を繋ぐために用いられる部材だ。荒々しいつくりではあるが、この島ではそれが100年くらい前まで普通の民家にも使われていたのである。

さらに平面図をよく見てみると、両側の壁際では柱は3本しかなく、軸もずれている。柱が建物の四隅を固めていない。これは、この民家が完全な木造建築ではないことと関係しているのかもしれない。屋根の重みは両側では「ズボン」のような石造に委ねられ、柱はあくまで補助的に支えているように見えた。こうした木造と石造の混ざり合った構造は、この島の人々の工夫の蓄積である。

さて南竿島から、もうひとつの大きな島である北竿

島へ船で向かう。ここには石積み民家が密集した芹壁村

という村がある。「東洋のギリシャ」とも言われる風景で有名らしい。ギリシャほど白くはないし、海は濁りきっているけれど、たしかにフォトジェニックな村だ。石積みの民家たちは、これまた石積みの切り立った崖の中に埋もれている。民家の前のテラス空間は互いに結び合わされていて、道と庭は混ざり合う。集落を歩いてみると、ここから見えるあの場所に行きたいのに、どう繋がっているのかわからない、そんな複雑さがある。そこここに「解救大陸同胞(大陸の同胞たちを救出せよ!)」などと書いた軍のメッセージが掲げられている。この島には他にも、大陸側の人々に「こっちの暮らしは良いですよ」と呼びかけるための拡声器が設置されている場所などもあった。

-

芹壁村全景

ここでは、村の中でも最も古い民家のひとつである、築150年の民宿「望海樓」に泊まった。おしゃべりな主人が、宿のことを説明しながら、紅麹で醸造した酒を飲ませてくれる。初めて飲んだのに、なんだか懐かしい味がする。

「この村の多くの建物は、見た目は石積みのようだけれど、実はコンクリート造に置き換わっているんだよ。でも、うちは純粋な伝統工法の民家なんだ」

主人は鼻息荒く語りかけてくる。たしかに周辺を見ると、石が貼られたコンクリート住宅も多そうだ。

この村は今でこそ観光客に人気の場所であるが、もともとは漁村として発展した村だった。民家の前のテラスは漁網を干す空間として使われていたらしい。その多くは、現在ではすっかりカフェのテラス席として転用されている。

-

「望海樓」外観

-

夕暮れの芹壁村

この民宿の内部も、木造の入れ子式になっている。しかし前日の民宿と違い、3階建てで、木の板でつくられた内壁のおかげか中はとても暖かく感じる。窓の建具は内開きの木扉で、二匹の小鳥のような形の留め具で固定できるようになっていた。

その窓であるが、左右の石壁の奥行き部分が中心に向かって狭まっている。その姿はまさに「銃眼」を思わせた。銃眼とはヨーロッパの城塞、日本の城郭でも用いられた窓で、外から防御するために開口部を最小限に抑える一方、壁の内側を広げて攻撃に便利なようにつくられたものである。馬祖の民家はやっぱり軍事施設に似ている。もっともこちらは、「いかに小さな窓から最大限の明るさを得るか」という工夫から導き出されたかたちだったのだろう。

-

「銃眼」のような窓

「望海樓」の石積みは、前日に泊まった民家の手づくり感に比べると、石の色や形も整っており、計画的に切り出したもののように見えた。バナキュラーの中にも大量生産のにおいがする、といった感じだ。

それについて主人に尋ねてみると、これらの石は、海を挟んだ向こうにある福建省から来た石なのだという。漁民たちは魚を積んで行商に出かけ、その帰り、転覆を防ぐために空になった船に石をたくさん載せて帰って来たのだ。

なるほど、とても合理的な理由だ。そして民家というものは僕が思っていた以上に、偶然のようなものにも左右されてつくりあげられてきたのだなと感じた。また主人の話は、かつて台湾の離島が大陸側と豊かに繋がっていた時代があったことを想像させる。そんな時代の人々の営為によって立ち上がったこの壁は、100年以上も海を見つめているのだ。

目を細めて海の向こうを見ると、黒い船が何艘もぷかぷか浮いていた。その後ろには、たしかに陸が見える。カメラのズームを最大限にして覗くと、幾分高い建物が立ち並ぶ街が広がっていた。

-

大陸側の街

(第6回へ続く)

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2017年早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程卒業。大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する(エッセイ「窓からのぞくアジアの旅」として窓研究所ウェブサイトで連載)。2017年より台湾・宜蘭(イーラン)の田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて黃聲遠に師事。2018年ユニオン造形文化財団在外研修、2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。一年の半分以上が雨の宜蘭を中心に、公園や文化施設、駐車場やバスターミナルなど様々な公共建築を設計する。