連載 シンポジウム『THE SAGA OF CONTINUOUS ARCHITECTURE 連続的建築は、これからも連続するか?』

テクノロジーの裏にある建築的意志

27 Sep 2016

- Keywords

- Architecture

- Conversations

- Interview

ドバイのオフィスビル《O-14》の設計をおこなった建築ユニット、ライザー+ウメモト。最先端のデジタル技術が可能にした複雑な建築表現を、最後に支えたのは現場での職人による膨大な手作業だったという。東京大学准教授の小渕祐介氏が、デジタル技術とエンジニアリング、その背後にある彼らの建築思想に迫る。

小渕祐介 (以下:小渕) あなた方の作品のO-14と、ファサードにおける窓や開口のデザイン、そして両者の関係性について議論したいと思います。

ジェシー・ライザー (以下:ライザー) ドバイではどんなオフィスビルであれ、基本的にガラスカーテンウォールという、現地の気候では非常に大きな環境負荷のある構法で外皮が覆われています。O-14は、そのような、建物が限りなく薄い外皮をもっているという概念とは違うものになっています。

10年程前の象徴的な建築は、どれも反射率の高いガラスのエンベロープで覆われていて、それによって起こる環境的な問題は二の次でした。機械空調を使って解決すればよかったからです。O-14では、実際のところ、かなり標準的なカーテンウォール構造から初期の設計を始めました。

そのため、O-14も、設計の第一段階では、ドバイの典型的な建物と似たようなものでした。非常に複雑な外形をもっていたのですが、窓の問題によってデザインを変更することになりました。建物の形態があまりにも複雑なために、カーテンウォールをどのように設計するかが問題になったのです。結果、マリオンをねじらないといけないような状態になってしまいました。

-

O-14 ©Reiser + Umemoto, RUR Architecture, D.P.C

梅本奈々子 (以下:梅本) O-14は22階建ての建物ですが、以前85階建ての複雑な形状のビルを設計した際と同じように、カーテンウォールを用いたデザインを最初に試しました。そこから、規則的なマリオンと窓のシステムに移り、設計がうまく進みだしたのです。

ライザー ただ、デベロッパーは85階建ての高層建築と同じような形態を、より小さな22階建ての建物に求めていました。なので、マリオンと窓枠によってできる形態に、それを翻訳しなければならなかったのです。

梅本 それだけではなかったですよね。もしも建物が十分に大きければカーテンウォールのシステムが使えます。内部に建物を支える構造システムを入れて、ファサードは荷重を負担しなくてよいようにできます。しかし建物が小さくなると、その小ささゆえに、構造とファサードの二つのシステムを入れると建物の床面積がほとんどなくなってしまうのです。巨大な柱が建物内部を貫くことになるからです。

小渕 構造システムとカーテンウォールを統合させるような選択肢はなかったのですか?

ライザー 結局カーテンウォールは諦めて、建物をもっと単純な形態にし、建物の外部に出した外骨格から、ガラスの外皮を完全に切り離すことにしたのです。

梅本 でも構造システムとファサードは統合しました。つまり普通の建物における内側と外側が、ひっくり返った形になったわけです。

O-14は垂直に真っ直ぐ押し出された外形の建物ですが、かなり複雑な曲率の曲面をもっています。なので、実際に見てみると分かりますが、曲率が変化しているためにガラスはそれぞれ違う形になっています。これは近年デザインがコンピューター化されて、大きさや曲率に無限のバリエーションをもった窓が設計できるようになったからこそ、可能になったのです。

小渕 しかし、お二人のO-14より以前のプロジェクトをざっと見ていて、たとえば《サガポナック・ハウス》や他のプロジェクトでおもしろいのは、開口や窓や構造、マリオンなどの様々な要素を組み合わせて、ある種の視覚的効果を生み出していることです。これについて、もう少し詳しく話していただけますか? 窓は非常に伝統的な建築の要素ですが、お二人の建築における窓はそれとはかなり異なっているように思います。

梅本 もし在来の窓の構法を用いたなら、スラブの位置を避けてスラブ同士の間に窓をはめ込むことになります。しかし、O-14の場合私たちは構造システムとファサードの関係を逆転させ、ファサードを外部と内部の環境的な境界面ではなく建物の主構造としたのです。

ライザー コスト面での利点もありました。ファサードから吊り下げられた窓ではなくて、より安価な、スラブ間にはめ込まれる窓を使うことができました。これによって構造とファサードの二つのシステムを一緒にせずに済み、すべての労力と予算を外骨格に使うことができました。なので、この二つのシステムを分けて考えることには、様々な点で利点があったのです。

私たちはいつも、建物の外皮は限りなく薄く透明でないといけない、という純粋にモダニズム的な概念とは違うものに興味をもっていました。これは、ある意味では奇妙なことですが、複数の重なるレイヤーを処理する、というファサード建築の初期の概念に立ち返ってもいると思います。たとえば、サガポナック・ハウスでは、どちらかというと古典的なファサードのデザイン手法と、どこに柱や支えがあるかの表徴の仕方との間の奇妙な関係性が見られると思います。象徴としての柱の使い方であったり、またロッドシステムは実際に構造として機能していたりと、マニエリスム的なプロジェクトだと思います。非常に奇妙なマニエリスムなのです。

小渕 お二人の建築は、多様な読解、解釈、そして経験を生むようなものです。

それらの設計の中で、たとえばどんな窓の形のデザインも可能にしてくれるデジタル技術を用いながら、一方で様々な特性や制約をもつ現実のマテリアルにどのように向き合っているのかというのは興味深いものだと思います。

デジタル技術で生まれた複雑な形態はすべて実現可能であるという考えがあります。しかし、ご存知のように現実ではそんなに簡単なことではありません。デジタル技術というものをこのような問題の中でどのように捉え、どのようにして技術の可能性を最大限に引き出しているのですか?

ライザー テクノロジーの裏には常に建築的な意志があると考えています。つまり、建築の効果がどうあるべきかという非常に強度のあるアイディアから独立したものとしてテクノロジーがあると見てはならないということです。

梅本 ただ《アイビーム》のような、かなり昔のプロジェクトでは、テクノロジーは今ほど発達していなかったので、様々な可能な別の形態や、窓の無限のバリエーションなどについて考えることもなかったわけです。しかしO-14の頃にはそれが可能になったのです。

-

O-14 ©Reiser + Umemoto, RUR Architecture, D.P.C

ライザー ただ皮肉なことに、O-14ではテクノロジーとアイディアはミックスされていると思います。そして現代の建物はよりそうなってきていると思います。テクノロジーとアイディアが常に一対一の対応関係でなければならないという理想は、悪いことでもないと思います。ただ、それは不可能なことだとは思いますが。

一方、一つの効果を追求していると、比較的古いモダニズムの頃のアイディアが立ち返ってきて、それが新しい施工方法やテクノロジーと一体となってうまくいくようなこともあるわけです。なので、テクノロジーとアイディアの対応関係という理想はあると思うのですが、それは建築的に見て必ずしも良いことでもないのです。

小渕 パラメトリックなモデルを用いれば、窓を含め、どんな形やパターンも簡単にできるといえるわけですよね。

梅本 どんなにテクノロジーが発達してどのような形態が可能になっても、どのように建物が建てられるかを知っていなければならないわけです。素材についても知っていなければなりません。そのようなことが、私たちに新しいアイディアや制約をもたらしてくれるのです。これは決して悪いことではありません。制約や限界を一度知って、どのようにして素材や建物のシステムやテクニックについて自分がもっている知識を使ってそれらに対処するべきかが分かれば、様々な可能性を生み出すための方法が見つかるのです。

ただ、O-14の開口部のスタイロフォーム型枠の、無数にある形状のバリエーションをすべて割り出して、中国で製造しようとしたのですが、おもしろいことに、彼らはコンピューターを使わないのです。手で投影図を描き、すべてを手で作業していたのです。

ライザー 彼らはコンピューターのモデルを信用していませんでした。なので型枠すべての投影図を自分たちで描き直していたのです。

梅本 手描きで。

小渕 そしてそれをトレースしたわけですね。

ライザー 投影図を描く集団がいたのです。なので、こちらではすべての製作作業を自動化することができたのですが、結局は使われなかった。彼らはそれを使うのに不安をおぼえていたのです。

小渕 でも大量の開口部があるわけですよね。

梅本 すべて手作業でつくっていましたよ。

ライザー 1800個もね。

小渕 1800も!

ライザー このことは、テクノロジーと手作業の関係の歴史における、一つの時代を象徴しています。このようなことは遅かれ早かれなくなるとは思いますが、少なくとも一つの時代を象徴する出来事です。

小渕 デジタル技術は、無限の差異を無限通り可能にする、という考えのもとに発達してきたわけです。このことは、経済的な観点から考えると確かに可能で、というのも、テクノロジーとしては違うものをつくるのに特に余計な労力が掛からないからですが、一方施工の点から考えると、突然全く違った問題になってしまうわけですよね。

梅本 そうでもないと思います。もし何かをデザインするとき、たとえ形態に無限の選択肢があっても、常に施工方法や素材の挙動について理解していなければならないからです。コンクリートはアルミとは全く違う挙動をもっているのです。

なので、誰もがそれを知ってデザインしている、つまりものごとの限界を知っているわけです。さきほども話したように、限界を知っているということは大変重要なことなのです。

ライザー 不透明性に関するわたしのセミナーを受講したロシア人学生が、劇的に速くて、軽いファブリケーションの方式を研究しています。不透明というと、伝統的に、石のように重くて遅いと思われているにもかかわらずです。このアイディアを使うと、とても複雑であるにもかかわらず、流行にも対応できるような、短い寿命を想定したものをつくることができるかもしれません。もしかすると、使い捨てのように、くり返し新しいものをつくることができるようになり、建築の寿命もずっと短くていい、ということになるかもしれません。

小渕 つまり、それはデジタル技術の興味深いスピンオフということになりますね。

ライザー そうですね。

小渕 それはデジタル技術そのものではないし、それらの込み入った条件の中で何ができるかを考えることでもない。境界の条件を概念化することで、文字通りにも現象的にも透明性を扱うことができるということですね。

-

O-14 ©Reiser + Umemoto, RUR Architecture, D.P.C

ライザー セミナーではプリンストン建築学部の他の教員と協働していました。フォーレスト・ミガーという素晴らしい環境エンジニアです。

彼は建築の構成要素すべての温熱環境特性を見て、建物を環境的に最適化してデザインし直すのではなく、発生している熱の流れを利用して様々な効果を導き出し、それでサステナブルな建築環境をつくり出しているのです。彼はある箇所に熱損失が起こっているような状態をむしろ好ましく捉えています。たとえば、建物のアルミサッシで熱損失を起こしているような問題点を見つけては、その熱損失を抑えようとせずに、むしろ逆に活用するのです。理想的な建築環境をつくり出すのに問題となるようなものを、彼はむしろ好機と見ているのです。

これはある意味古い考え方かもしれません。日本のこたつのようにね。こたつに入っている人の頭は冷えているかもしれませんが、こたつの中は暖かい。彼はこれに非常に興味をもっていて、このような仕組みを高度な技術のレベルに応用しようとしているのです。彼とはアディダス・キャンパスの設計コンペで協働しました。そこで彼は、「現代のほとんどのエンジニアは、デザイン初期からの建築家とエンジニアの協働のレトリックしか語っていない」と言って、「そのようなことはしたくないから、デザインをまず先にかなりのところまで詰めてしまってもらいたい。おそらく、たくさんの建築環境的な問題が出てくると思うのだけれど、そこから環境的な仕組みをつくっていきたいと思う」と伝えてきました。

提案はたくさんの天窓のついた巨大な板状のデザインだったのですが、熱負荷の高い箇所が大量にできていました。建築環境的にはまったくダメな状態です。そこで彼が自然空調と機械空調の両方を使って熱の流れを移動させ、気流を発生させるなどの処理をしていくのです。彼は最適合理化のロジックや、複数の要素を抽象的なモデルで統合するようなロジックではなく、不完全な状態を出発点として処理をおこなうのを好んでいるのです。どちらの方法も素晴らしいものですが、彼の方法は私たちのデザインの進め方にしっくりくるものだと思います。

小渕 彼はそのような方法が、エンジニアとしてのプロジェクトへの関わり方として、より生産的だと考えているのですね。

ライザー そうですね。

小渕 どこに問題が存在していて、それをどのように処理するかを的確に判断しているのですね。しかし、この方法だと、どこかでデザインを一からやり直さなくてはならない事態になったりしませんか。

ライザー ある程度のやり直しはありますよ。でもそれは生産的なやり直しですね。生産的なプロセスだと思います。

小渕 建築家とエンジニアの両者の間で、協働するにあたっての認識をいくつか共有しているのですね。

ライザー そうです。最適条件など、方向性は共有しています。そこからゴールを目指していきます。

小渕 つまり最初に確固としたアイディアがあるということですね。

ライザー 建築は多かれ少なかれエンジニアリングと必ず軋轢が起こるものです。建築家自身がエンジニアとして立ちふるまわない限りはね。エンジニアとしての目標と建築家としてのそれが、最初から合致しているということなどないのです。彼のおもしろいところは、そういう不一致が彼にとって生産的なものになるということです。つまり、建築家とエンジニア両者にとって生産的なものになるのです。

小渕 そういった経験をどの程度教育の現場に活かしているのですか? それとも教育ではもっと理想的な状態を想定しているのでしょうか。

梅本 私たちは別々に教えているので、ジェシーについては分かりませんが、学生がもし窓がどのようにできているかなどの知識がありすぎると、オリジナルな建築のアイディアを生み出すことに支障をきたしてしまうように思います。一方、たとえば学生が自分のデザインで、単にサーフェスをつくっていて、実際にそれが何であるかが分かっていなかったら、単純に窓をつくってしまうわけですよね。それは危険なことではないでしょうか。ですから、現実にどのように開口をつくるべきなのかを教えなければなりません。どのようにして、サーフェスをより詳細なスケールで考えたり、または素材について考えたりするかを促さなければなりません。

小渕 窓についての話題に戻りましょう。つまり、窓について考えるということは、純粋に実用的な意味で考えるということになるのでしょうか。それともそれ以外の側面で考えることができると思いますか?

デジタル技術はその考え方を変えたのか、それともいくつかのことは変わらずにそのまま残っていると思いますか? 変わったとしたらそれは何でしょうか。

ライザー デジタル技術によって、伝統的な開口や境界をつくることができるようになると思います。それらは、温熱環境特性を追跡して最大化することができるので、結果として伝統を越えた、まったく新しい開口部になるでしょう。その素材は、元々のものとは別のものかもしれません。

-

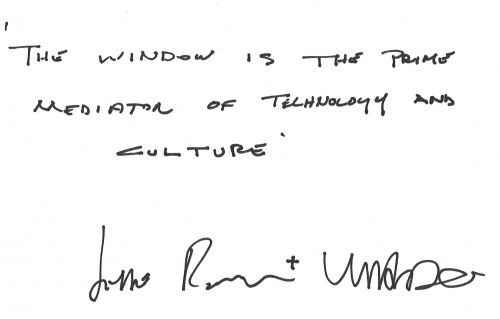

“THE WINDOW IS THE PRIME MEDIATOR OF

TECHNOLOGY AND CULTURE”

(窓はテクノロジーと文化の唯一の媒介である。)

ジェシー・ライザー+梅本奈々子/Jesse Reiser + Nanako Umemoto

ジェシー・ライザーと梅本奈々子は、国際的に認知されているデザイン事務所、ライザー + ウメモト RUR Architecture D.P.C. を主宰する。ジェシー・ライザーは、以前には、ジョン・ヘイダックとアルド・ロッシの事務所にて勤務。現在、プリンストン大学建築学科教授であり、これまで、コロンビア、イエール、オハイオ州立、クーパー・ユニオン、香港の各大学にて教鞭を執る。梅本奈々子は、大阪芸術大学環境デザイン学科卒業後、クーパー・ユニオン建築学部を卒業。現在、コロンビア大学、南カリフォルニア建築大学(SCI-Arc)、ペンシルベニア大学、プラット・インスティテュート、香港大学客員教授。1999年にクライスラー優秀デザイン賞、2000年にアメリカ文学芸術アカデミーより、アカデミー建築賞を受賞。2011年、クーパー・ユニオンより、ジョン・ヘイダック賞受賞。

http://www.reiser-umemoto.com/

小渕祐介/Yusuke Obuchi

1969年 千葉県生まれ/1989~91年 トロント大学建築学科/1991~95年 Roto Architects/1997年 南カリフォルニア建築大学卒業/2002年 プリンストン大学大学院修士課程修了/2002~03年 RUR Architecture/2003~05年 AAスクールコースマスター/2005~11年 同スクールデザインリサーチラボディレクター/2013年 ハーバード大学Graduate School of Design講師/2012~13年 プリンストン大学大学院客員准教授/2010~14年 東京大学特任准教授/2015年~ 東京大学准教授

http://t-ads.org/

http://obuchi-lab.blogspot.jp/