アントニン・レーモンド「旧赤星鉄馬邸」

環境と建築、その解としての窓

08 Apr 2025

旧赤星鉄馬邸(東京都武蔵野市)は、アントニン・レーモンド(1888~1976)が、明治生まれの実業家・赤星鉄馬のために1934年に設計した大規模住宅建築で、国の登録有形文化財に指定されている。赤星邸において、レーモンドは日本の文化や風土とインターナショナル・スタイルを融合させ、その特徴は環境特性に応じ設計された多彩な窓のデザインに顕著に表れている。

旧赤星鉄馬邸について

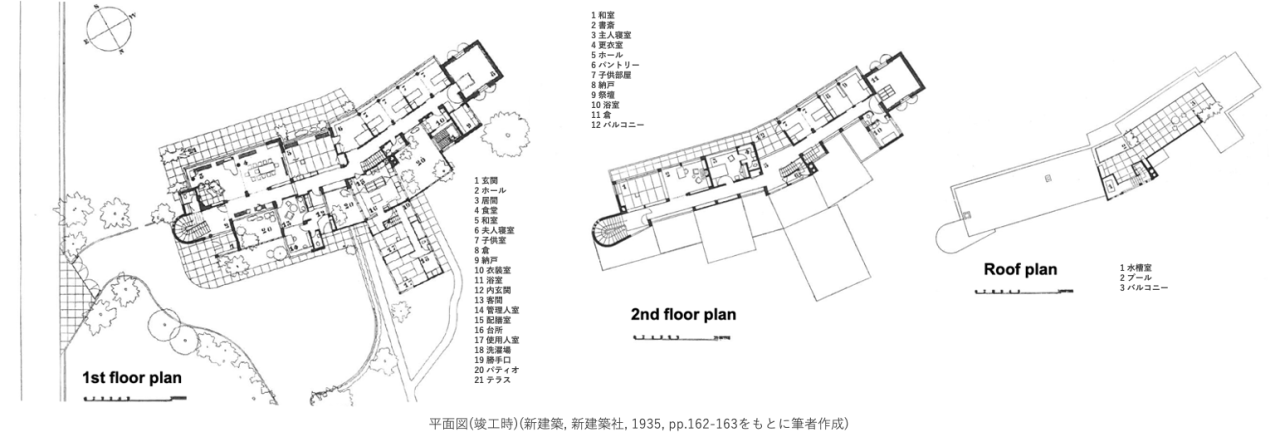

東京都武蔵野市吉祥寺、緑豊かで閑静な住宅地の⼀画に旧赤星鉄馬邸(以下、赤星邸)は静かに佇んでいる。アントニン・レーモンド(以下、レーモンド)設計によって1934年に竣工した庭園付きの大規模住宅建築で、当時は鉄筋コンクリート造(以下、RC造)部分と木造部分で構成されていた。このうち、現存するのはRC造部分である。

外壁は、今は白色ペンキ塗りであるが、当時は杉板型枠のコンクリート打放し仕上げであった。広大な庭園に面する南側は長い立面を持ち、1、2階ともガラス戸を連続させて水平線を強調し、大規模な開口部が庭園との一体感を創出している。この連続窓の規則性や、直方体と円筒形というヴォリュームの組み合わせ、コンクリート打放しの無装飾性は、インターナショナル・スタイル(国際様式)建築の特徴である。

建具には折りたたみ戸やふすまを採用し、1階は和洋室隔てなく内部で移動できるよう繋げられている。これは伝統的な日本家屋が、可動建具を多く使用し、スペースも可変であることに習っている。床面の高さは、洋室で椅子に座った時の目線と和室に正座した時の目線が合うように調整。什器はノエミ・レーモンド夫人が設計し、モダンデザインが生活に彩りを添えた。現在、厨房や水回りといった設備は大きく改修された他、可動什器は残念ながら残っていない。

-

平面図(竣工時)(新建築, 新建築社, 1935, pp.162-163をもとに筆者作成)

レーモンドは赤星邸の設計において、どのようなことを考えたのか。デザインにおいては、施主の要求を除いて自由が与えられたが、赤星鉄馬の西洋的かつ日本的な生活スタイルに必要な入念な配置計画が必要だった1。

当時、レーモンドはモダニズム建築と日本建築の融合にモダニズム建築の未来を見出しており、日本の風土への適応をモダニズム建築の文脈で検討した赤星邸は、彼の目指した方向と合致した空間を有したレーモンドのハイライトの一つといえるであろう2。

それでは、赤星邸の窓で実現されたその表現を見ていこう。方角で異なる環境に対して建築はどのように設計されたのか、環境との接続手法に意識を置いて見ていきたい3。

南面の窓─庭園との連続性─

まず外観から見てみよう。この建物のハイライトともいうべき長大平面と連続窓が庭園に向かっている。外壁の中間で折り曲がりつつもフラットに伸びた平面と、東部にアクセントともなる曲面を結びつけた意匠は圧巻である。その平面に対し、1、2階ともにスチールサッシュの連続窓が庇とともに圧倒的な水平線を生み出し、重厚な印象となるコンクリート打放しの印象を軽やかに変えている4。この大開口に関し、レーモンドは、湿けっぽい雨季や熱帯性の暑い夏の壁の結露を防ぐため、壁を二重にして、どの部屋も南を開放し、最大の窓をとり、換気をはかったとしており5、日本ならではの気候に対応する順応策でもあった。

-

南面の連続窓。庇の高さに窓枠上部を揃えている

この連続窓を構築するには、壁面に柱が張り出していない必要がある。レーモンドは、縁側を近代建築に取り入れるため、柱を壁面から後退させ、自由な壁面をつくり出す「芯外し」を開発し、1932年の赤星喜介邸以降、積極的に活用して大開口を実現させていった6。赤星邸ではこの芯外しが南面全体で遺憾なく採用され、様々な形態の窓が開発された。

その一つは1階、居間・食堂の西側に設けられた12畳の和室(現在は洋室)にある。畳と紙障子を用いた室内から、南面の庭の景観を落ち着いて見ることができるよう、引込み回転スチールドアが設置された。このドアは、和室の開口部を全開放するために開発された建具で、3連のスチール製ガラスドアをスライドさせた後、ヒンジによって回転させ、壁面と垂直に配置できるよう設計したものである。この仕様により、日本建築の和室と同様、屋外と屋内とが一体的な空間を形成することが可能となった。

もう一つは居間・食堂として、和室の東側に設置された大空間にある。ここでは、シンプルなデザインの丸柱が芯外しで後退し、南面の大開口を実現させ、壁面いっぱいの庭園眺望と採光、通風をもたらした。東面の窓と南面の窓の境界に隅柱も設置されていない大胆な設計である。

南側に面した2階の諸室も見てみよう。2階はバルコニーへの入り口より西側に子供部屋や蔵等が設けられたが、1階同様、庇の高さを揃えており、かつ、鉄馬の和室・書斎・寝室の窓がバルコニーに隠れた時の高さと、西側の子供部屋等の窓の高さが揃えられており、水平線が強調されている。なお、ほぼ全ての窓はスチールサッシュからアルミサッシュに改修されているが、1箇所だけ竣工当時のものスチールサッシュと思われる窓が、柱とアルミサッシュ窓の間に佇んでいた。歴史を積み重ねた赤星邸ならでは発見である。

北面の窓─五日市街道からの防犯性─

一方、北面の窓はどうか。壁面に開口は少なく、格子が組み込まれた窓やスリット、円形のプリズムグラス等が設けられ、南面とは全く異なる外観である。造形の複雑性や閉じた開口部が印象的であり、城壁のような雰囲気を持つ。当時、1929年の世界恐慌の影響もあって、貧富の差が拡大し、大衆から富裕層への風当たりが強まっており、富豪であった赤星家にとって、防犯対策は至上命題であった7。これらの複雑な意匠は、建築内部の空間構成や様子を外部から視認できなくする効果があったこと、一方、内部からはガラス窓やスリットを通じて外部の様子をうかがうことができ、来賓対応の際も、先方に気づかれることなく、行動を掌握することができたという、実用的機能を兼ね備えた窓である。

では北面の詳細を見ていこう。まず1階には内庭「パティオ」が設けられているが、外からは連続したスリットによりその内側をうかがえない一方、パティオの南側に位置する居間・食堂や西側に位置する客間に対しては、それぞれ開放的な窓が設置されている。このことによって、防犯性を担保しつつ、良好な室内環境を確保することに成功している8。

続いて2階であるが、最も特徴的な窓は主人・鉄馬の書斎の飾り棚に設けられたプリズムグラスである。縦4個×横8個と縦4個×横9個の計で68個設けられており、北側壁面のデザインアクセントとなっている9。

東側の窓─建物唯一の垂直性─

敷地の東側にある小道路から赤星邸を望むと、垂直に伸びた4本の窓が印象的な円柱の躯体が目に入る。この円柱には螺旋階段が収まり、赤星邸の中で唯一垂直性を重視した形状である。螺旋階段の内側から観察すると、4つの窓からの光が重厚感のある空間に豊かな陰影をもたらし、階段のなだらかな流線形と相まって優雅さと気品を演出している。この階段の上は主人・鉄馬の諸室である。来訪者が玄関より訪れると、鉄馬が階段を通じて降りてくるが、その佇まいに強烈な影響をもたらしたことであろう。その窓は明かり取りであるだけでなく、造形美的な特徴を有しており、審美性の高い窓である。

次に玄関周りの窓も見てみよう。玄関は、円柱の曲線美を持つ壁面の奥にある。華美な装飾を省きつつも28個のプリズムグラスをあしらうことで光を取り入れ軽やかな印象を与える庇が設けられ、横方向のラインを重視しつつ細かい縦方向のラインも組み込まれたデザインのスチール製の玄関建具が来訪者をあたたかく出迎える10。

-

人造石研ぎ出し仕上げにゴム製滑り止めが使用された螺旋階段 -

当初から残る螺旋階段のパイプ手すり

西側の窓─環境の拒絶─

赤星邸の最西面には5m方形で2階建の蔵が設置された。この蔵は、RC造と木造の入れ子構造で、美術品や骨董品の収蔵庫としての機能を有していた11。窓の配置は北面と南面の2箇所で、西面には設置しなかった。敷地の西側が他の敷地と面しており、その防犯対策の意もあったであろう。窓は、外側のRC造部分には外開きの鉄扉が設けられ、その内側は鉄格子で強固に塞がれ、さらに内側の木造部分には木製の引き戸が設けられたという、3重の構成になっており、赤星邸で最も強固な窓になっている。赤星邸内部から蔵への入り口の扉も重厚な鉄扉となっており、完全に封鎖できるようになっている。

-

蔵(1階)内観。天井の一部が開き、蔵(2階)とつながる構造 -

蔵(1階)の窓。鉄格子と木製の引き戸が見える

旧赤星鉄馬邸の窓の価値

設計者のレーモンドが当時の日本の文化や風土と調和する空間をインターナショナル・スタイルと融合させた赤星邸は、戦前のレーモンドの理念を体現した代表的な建築であるといえ、自らのスタイルを確立するための重要な役割を担った作品として評価できる。その赤星邸で強く意識された周辺環境との関係性は、接する環境の特性に応じて設計された窓に、強く現れている。赤星邸の窓は、レーモンドが何を大事にしたか、そして、環境との豊かな関係性とは何か、そこに身を置くだけで優しく教えてくれるのである。この環境との関係性は、往々にして環境への配慮が求められる現代建築でより欠かすことのできない視点になりつつある。その意味でも、日本の文化や風土を取り入れ、徹底的にデザインを追求し辿り着いた赤星邸に設けられた窓を理解し、その意図を深く考えることで得られるものは、現在においても有効性を持つのではないだろうか。

注釈

1:アントニン・レーモンド著, 三沢浩訳: 自伝アントニン・レーモンド, 鹿島出版会, 2007, pp.122-126

2:赤星邸では日本の風土への対応も細かく意識された。日本の夏は高温多湿である一方、日本の冬は低温低湿であり、地下のボイラー室に設置された石炭式ボイラーから全館へ張り巡らされた当時最先端の鋼板放熱器(ラジエーター)へとつながるセントラルヒーティングシステムによって、全館暖房を実現した。現在はボイラーを石炭式からガス式に変えながら、現役で稼働している。また、採用したRC造は耐震耐火性に優れており、関東大震災を経験したレーモンドならではの設計でもある。

3:なお、ほとんどの窓は、竣工当時から改修されており、現存するものが限られている。1箇所だけ竣工当時のものと思われる窓が、柱とアルミサッシュ窓の間に佇んでいた。

4:1階の軒裏は黄色、2階の軒裏は群青色に塗られ、低木裏の壁面はライトグリーン、窓枠は赤色で、日除けは白色とオリーブ色のストライプという鮮やかさだったようで、今とは全く異なる印象を与えていただろう。1932年に竣工した東京ゴルフ倶楽部でも同色の日除けが用いられたようで、お気に入りの配色だったのかもしれない。スチールサッシュは現在、アルミサッシュに改修され、スチールサッシュ時代より枚数が増えていることから縦方向の窓枠が増えた印象を受けるが、庇の高さで統一された水平ラインのインパクトは健在である。

5:アントニン・レーモンド著, 三沢浩訳: 自伝アントニン・レーモンド, 鹿島出版会, 2007, pp.122-126

6:三沢浩: A・レーモンドの住宅物語, 建築資料研究社, 1999, p.123

7:実際、Architectural Recordには「This model shows how the interior gardens provide natural ventilation. High wall give protection against intruders and permit rooms to open into the gardens on hot summer nights…」と書かれており、防犯を目的とした意匠性であったことは明らかである。

Antonin Raymond, Concrete for New Designs, The Architectural Record vol.79 no.1, 8, McGraw-Hill, 1936, pp.3-28

8:このパティオは北側に3つあり、玄関と厨房、浴室という生活機能の間に、それぞれを分割・独立させるように配置され、採光と通風、そして自然環境を組み込む坪庭のような機能を備えた。

9:赤星邸では計3箇所にプリズムグラスを用いているが、屋外と屋内をつなぐ垂直壁面に使用している箇所はここだけである。このプリズムグラスから見通しを確保することは難しいため、採光や装飾性の意が強いであろう。同時期に竣工した横浜の不二家は、赤星邸同様に杉山雅則が関わったが、四角いプリズムグラスが使用されている点につながりが見出せる。

10:このプリズムグラスは、前述した2階の書斎北面、テラスの庇(現存せず)に取り入れられたものと同様である。

11:鉄馬といえば、先代・弥之助が収集した美術品を1919年から3回に渡って売却したことが記録されており、その中には現在根津美術館に収蔵されている国宝『那智瀧図』も含まれていた。おそらく売却後も多くの貴重品を所有していただろう。

与那原恵: 赤星鉄馬 消えた富豪, 中央公論新社, 2019

玄田悠大/Yuta Genda

近代都市史・近代建築史研究者。東京大学大学院都市デザイン研究室学術専門職員。博士 (工学)。魅力的なまち、建築やコミュニティとのつながりを未来へ継承したいという思いから、田園都市や新教育などグローバルな視点を切り口に、地域研究やまちづくりに取り組む。DOCOMOMO Japan事務局長。独立行政法人職員。

論文に「玄田悠大, 米森公彦, 竹内雄一, 永野真義, 中島直人,文化財として未認知のモダニズム建築にみられる保全継承プロセスに関する一考察:―アントニン・レーモンド設計『旧赤星鉄馬邸』を対象として―, 日本建築学会計画系論文集 87(793), pp.668-679, 2022」など。