窓の格言集

-

開口には二種類ある。一つは光と風に、他は物と人に建物の出入り口を提供する物である。1485年レオン・バッティスタ・アルベルティ(Leon Battista Alberti)【出典】『アルベルティ「建築論」』相川浩/訳中央公論美術出版 / 1982年

-

開口の装飾は作品の魅力と威厳に最大のものを与える。1485年レオン・バッティスタ・アルベルティ(Leon Battista Alberti)【出典】『アルベルティ「建築論」』相川浩/訳中央公論美術出版 / 1982年

-

建物の主要な戸口の高さと幅、あるいは脇部屋の戸口や窓については、一定の明確な法則を与えることはできない。1570年アンドレーア・パッラーディオ(Andrea Palladio)【出典】『パラーディオ「建築四書」注解』桐敷真次郎/編著中央公論美術出版 / 1986年

-

窓をつくるにあたり、必要以上に開口部を大きくしすぎたり、小さくしすぎたり、あるいは開口部が少なすぎたり、多すぎたりしないように注意すべきである。1570年アンドレーア・パッラーディオ(Andrea Palladio)【出典】『パラーディオ「建築四書」注解』桐敷真次郎/編著中央公論美術出版 / 1986年

-

マッスの釣合い、それは、建築の線をだらだらと引き延ばし、同じ窓と窓間壁を幾度となく並べたて、画一的なマッスで目を疲れさせることよりは確かに難しい。しかしそれが芸術である。1863年ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク(Viollet le Duc)【出典】『建築講話I』飯田喜四郎/訳中央公論美術出版 / 1986年

-

新しい精神では、窓の中央に何も置かないことを要求する。1913年パウル・フランクル(Paul Frankl)【出典】『SD選書240 建築史の基礎概念 ルネサンスから新古典主義まで』香山壽夫/訳鹿島出版会 / 2005年

-

どういう風にして光線をとるか、言うまでもなく窓の設備です。1923年ウィリアム・メレル・ヴォーリズ(William Merrell Vories)【出典】『吾家の設計』文化生活研究会 / 1923年

-

建築は(・・・)戸口や窓の穴のあけられた壁であり、それらの穴はしばしば形を破壊するものとなる。1923年ル・コルビュジエ(Le Corbusier)【出典】『建築へ 【新装普及版】』樋口清/訳中央公論美術出版 / 2011年

-

人または光の通る孔、出入り口や窓がある。孔は明るくしたり、暗くしたりして、快活にしたり悲しくしたりする。1923年ル・コルビュジエ(Le Corbusier)【出典】『SD選書21 建築をめざして』吉阪隆正/訳鹿島出版会 / 1967年

-

見渡す限り四角い壁、四角い窓、しかも壁面が通つたり、軒の高さがそろつたりでもしたら、最後、此世の姿とは思はれないほどの恐怖と、さみしさを出現することになるわけである。1924年佐野利器【出典】『新しい東京と建築の話』時事新報社/編者時事新報社 / 1924年

-

窓はなく、外壁が部分的に紙ではられており、穏やかで仄かな光が部屋の中にもたらされるのだ。1924年ブルーノ・タウト(Bruno Taut)【出典】『ブルーノ・タウト 新しい住居 つくり手としての女性』斉藤理/訳中央公論美術出版 / 2004年

-

現代式の建築は出来る丈け窓を餘計に取つて室内を明るくすることが根本の方針となつて居る。1925年内田祥三【出典】『鐡筋コンクリートの理論と實際』大法館 / 1925年

-

大きな平らな床と閉じられた屋根の中の小さな開口部のついた昔の家の壁が、いまや逆の原理に牛耳られていて、可能な限りわずかしか出ていない構成の柱と支柱の幅の狭い骨組みのなかに広い窓の面と屋根の開口部がとられている。1995年ワルター・グロピウス(Walter Gropius)【出典】『新装版 バウハウス叢書 12 デッサウのバウハウス建築』利光功/訳中央公論美術出版 / 1995年

-

建築、それは採光された床である1930年ル・コルビュジエ(Le Corbusier)【出典】『SD選書185 プレシジョン(上) 新世界を拓く建築と都市計画』井田安弘、芝優子/共訳鹿島出版会 / 1984年

-

アメリカ摩天楼の垂直性による対抗をヨーロッパにおいて斥けた現代建築にも背徳がみられる。その主要なひとつは、「見せかけの帯状化」とでも呼びうるもの、つまり水平列において連結された窓という、純粋の装飾図式である。1932年フィリップ・ジョンソン(Philip Johnson)【出典】『SD選書139 インターナショナル・スタイル』武澤秀一/訳鹿島出版会 / 1978年

-

ある建築様式が実在することを示すもっとも確実な微候のひとつは、窓のディテールにおける一定の型の創成である。1932年フィリップ・ジョンソン(Philip Johnson)【出典】『SD選書139 インターナショナル・スタイル』武澤秀一/訳鹿島出版会 / 1978年

-

窓は現代デザインにおいて重要なものとなってきたが、それに加えて、建築ディテールにおける他の諸要素も存在する。これらの要素の多くは、窓のように完全に標準化することは無理である。1932年フィリップ・ジョンソン(Philip Johnson)【出典】『SD選書139 インターナショナル・スタイル』武澤秀一/訳鹿島出版会 / 1978年

-

西欧ふうに、四角な家を大地の上にたてることは、日本では不可能である。

いたるところが出入口である。唯一つの出入口を見張ることなど、とてもできない。1935年アントニン・レーモンド(Antonin Raymond)【出典】『SD選書17 私と日本建築』三沢浩/訳鹿島出版会 / 1967年

-

支柱を細くし平行する窓帯を長くすればするほど、全体の建築はますます動揺して見える1936年ブルーノ・タウト(Bruno Taut)【出典】『SD選書95 建築とは何か』篠田英雄/訳、長谷川堯/解説鹿島出版会 / 1974年

-

私はこの外に揺れ動く開き窓のために、独り断固たる戦いをいどんだ。1941年フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)【出典】『SD選書158 建築について(上)』谷川睦子、谷川正己/共訳鹿島出版会 / 1980年

-

開口部は構造と形態の完全な特質であるべきで、もしできれば自然な装飾となるようにすべきである。1941年フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)【出典】『SD選書158 建築について(上)』谷川睦子、谷川正己/共訳鹿島出版会 / 1980年

-

私の考える、ひとつ興味ある事実は、窓が大きさを増すのは文明の拡大を暗示するということである。1942年アントニン・レーモンド(Antonin Raymond)【出典】『SD選書17 私と日本建築』三沢浩/訳鹿島出版会 / 1967年

-

もしサッシュも、方立も、枠もない、完全な機能的な窓をデザインすることができたならば、何とすばらしかろう。1949年アントニン・レーモンド(Antonin Raymond)【出典】『SD選書17 私と日本建築』三沢浩/訳鹿島出版会 / 1967年

-

壁はありませんから、特に窓というものはない。格子を適当にあけると窓になるわけです。1971年今和次郎【出典】『住居論 今和次郎集4』川添登竹内芳太郎・吉阪隆正・加藤角一・内井及生/編集ドメス出版 / 1971年

-

男は開口部に架かる優美なアーチを思い描き、壁を称えました。壁はそのアーチと注意深くつくられた開口部の抱きを喜びました。その開口部は壁のオーダーに属するものになりました。1992年ルイス・カーン(Louis I Kahn)【出典】『SD選書248 ルイス・カーン建築論集』前田忠直/編訳鹿島出版会 / 2008年

-

われわれは柱のなかに原始の壁と開口部から展開した、単純に美しい律儀的な美を自覚します。1992年ルイス・カーン(Louis I Kahn)【出典】『SD選書248 ルイス・カーン建築論集』前田忠直/編訳鹿島出版会 / 2008年

-

他のどんな種類の建物でも、仕事や生活の質をよくしその能率を上げるためには、大きな窓即ち明るさといふものが必要である。工場のやうだといふことは今日の建築としては、避難の言葉ではなくむしろ賞讃の言葉と解してよいだらう。1937年岸田日出刀【出典】『甍』相模書房 / 1937年

-

大きく見れば壁は窓割りのシステムであり、目が顔の一部であるように、窓も全体の建築計画における肝要なデザインの一部分なのです。1953年フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)【出典】『有機的建築』三輪直美/訳筑摩書房 / 2009年

-

窓辺のランプは家の目である。1957年ガストン・バシュラール(Gaston Bachelard)【出典】『空間の詩学』岩村行雄/訳思潮社 / 1969年

-

戸、それは開いたもののコスモスなのである。1957年ガストン・バシュラール(Gaston Bachelard)【出典】『空間の詩学』岩村行雄/訳思潮社 / 1969年

-

たとえば、張り出し窓の各部分が換気、日影、暖かさ、明るさ、腰掛、緑葉、眺望、花卉およびプライバシーを具えているという、複雑な共生を考えてみるとよい。1957年レイナー・バンハム(Reyner Banham)【出典】『SD選書260 環境としての建築 建築デザインと環境技術』堀江悟郎/訳鹿島出版会 / 1981年

-

しかし窓は本質的に同じなのです。1994年エーロ・サーリネン(Eero Saarinen)【出典】『近代建築の証言』翻訳者=小川次郎、小山光、繁昌朗TOTO出版 / 2001年

-

小さなガラスをいくつもはめた狭苦しい格子窓は、往時は局限されたガラス製造法のためにやむを得なかったが、大きな一枚ガラスの窓に駆逐されてしまった。1943年ワルター・グロピウス(Walter Gropius)【出典】『生活空間の創造』蔵田周忠・戸川敬一/訳彰国社 / 1958年

-

窓を拡げ、室の大きさを減らし、熱よりも食物を節約すること。1943年ワルター・グロピウス(Walter Gropius)【出典】『生活空間の創造』蔵田周忠・戸川敬一/訳彰国社 / 1958年

-

窓は壁の一部とも考えられ、室内に太陽光線と新鮮な外気を導き、或は戸外の眺望を快適に味わえるように、人々の生活を豊かにしてくれます。2009年今井兼次【出典】『今井兼次 建築創作論』多摩美術大学今井兼次共同研究会/編鹿島出版会 / 2009年

-

我々が、八六〇ー八八〇レイクショア・ドライブに建てた最近の建物では、窓が三千か所以上あるが、たった二種類の窓しかない。2006年ミース・ファン・デル・ローエ(Mies van der Rohe)【出典】『建築家の講義-ミース・ファン・デル・ローエ』小林克弘/訳丸善出版 / 2009年

-

窓などもそのよい例だ。採光、眺め、通風、時間的変化、造形的装飾等々さまざまな役目を持っている。これは主として内と外との境界についての分離と結合の役目を受け持つ所だ。1986年吉阪隆正【出典】『住居の形態 生活論(人間と生活)』勁草書房 / 1986年

-

パーク通りを通ると、まるで窓業者のカタログをパラパラめくっているような光景が眺められる。1960年ポール・M・ルドルフ(Paul Rudolph)【出典】『SD選書2 現代建築12章』山本学治/訳編鹿島出版会 / 1965年

-

窓の役割は、囲まれた空間に日光を入れることだけになってしまった。1961年マリオ・G・サルヴァドリ(Mario Salvadori)【出典】『SD選書2 現代建築12章』山本学治/訳編鹿島出版会 / 1965年

-

隅には、窓をもった床の間があり、そこには、和紙貼りの障子を通すやわらかい光を背景に、絶妙な生花と水盤のシルエットが浮き出していた。1962年ミノル・ヤマサキ(Minoru Yamasaki)【出典】『SD選書2 現代建築12章』山本学治/訳編鹿島出版会 / 1965年

-

暗くしようと意図された空間でさえ、それがどのように暗いかをわれわれに感じさせるいくつかの神秘的な開口部から洩れる明るさを持っているはずだ。1963年ルイス・カーン(Louis I Kahn)【出典】『SD選書2 現代建築12章』山本学治/訳編鹿島出版会 / 1965年

-

きれいな仕上げにして窓のディテールを解決するためには、そうしたことの容易な塗り壁仕上げより高くついてしまうでしょう。1994年アルフレッド・ロート(Alfred Roth)【出典】『近代建築の証言』翻訳者=小川次郎、小山光、繁昌朗TOTO出版 / 2001年

-

墓のファサードには窓がありません。1957年ジオ・ポンティ(Gio Ponti)【出典】『建築を愛しなさい』大石敏雄/訳美術出版社 / 1962年

-

並んだ窓(それは空、流れる雲、めぐる太陽を映します)をもって孔や空虚は消失し、一つの面だけがただ充実せるものが存在し、建築はただ充実して完全な量塊となります。1957年ジオ・ポンティ(Gio Ponti)【出典】『建築を愛しなさい』大石敏雄/訳美術出版社 / 1962年

-

私たちの建築がいや応なしにファサードに還元されてしまう時私たちは建築をつくっているのではなく、ファーサードに窓をレイアウトしているのです。ガラスでモンドリアンスタイルをやっているのです。1957年ジオ・ポンティ(Gio Ponti)【出典】『建築を愛しなさい』大石敏雄/訳美術出版社 / 1962年

-

ピクチャーウィンドウからの眺望は隣家のピクチャーウィンドウなのである。1963年サージュ・シャマイエフ(Serge Chermayeff)【出典】『SD選書11 コミュニティとプライバシイ』岡田新一/訳鹿島出版会 / 1967年

-

窓とは外周壁の開口部である1963年広瀬鎌二【出典】『建築ディテールの考え方』彰国社 / 1963年

-

日本の家屋は、外側と内側が逆になった建物で、その外見とやらもたいしたことはない。外を見渡したり、外からのぞきこっむ窓とてなく、したがってカーテンもない。1965年バーナード・ルドフスキー(Bernard Rudofsky)【出典】『SD選書76 キモノ・マインド』新庄哲夫/訳鹿島出版会 / 1973年

-

日本の住宅では、室内に何がなくとも、いつでも自然を室内に取り込む広い開口部と、軒というつなぎの装置を持っているからである。1966年伊藤ていじ【出典】『SD選書5 日本デザイン論』鹿島出版会 / 1966年

-

頭の上から、室内に射しこんでくる光線というものは、人の心に落ちつきを与え、静寂な感銘さえ与える。1947年谷口吉郎【出典】『雪あかり日記』東京出版 / 1947年

-

窓の設け方は、実質上決まり切っていた1968年ニコラス・ペブスナー(Nikolaus Pevsner)【出典】『美術・建築・デザインの研究 �U』鈴木博之、鈴木杜幾子/訳鹿島出版会 / 1980年

-

窓を見るがよい。そこから光がさしこみ、空気が流れ込み、小鳥にさえずりも聞えてこよう。(・・・)。ここに見られるのは本来、自然においては、空気と光と音は統一されたものであり、一つの調和と秩序をもったものであるということである。1969年菊竹清訓【出典】『復刻版 代謝建築論 か・かた・かたち』彰国社 / 2008年

-

見ろ!デパートの窓という窓を。その誘惑を。それを眺める人の目を。その醜悪な顔を。1984年村野藤吾【出典】『SD選書250 様式の上にあれ 村野藤吾著作選』鹿島出版会 / 2008年

-

わりあい大きな建物で単純な形のものが窓を深くすると、パースにしてエレベーションをこわす。1984年村野藤吾【出典】『SD選書250 様式の上にあれ 村野藤吾著作選』鹿島出版会 / 2008年

-

巧みにあけられた土壁のなかの窓、それはどんなに造形的にみごとでも、まず内側から考えていったにちがいない。1970年篠原一男【出典】『SD選書49 住宅論』鹿島出版会 / 1970年

-

窓は基本的に他からさえぎられないよう展望がきく位置にある。それがひとつ空間の位置決定のシステムになっているといえよう。1971年磯崎新【出典】『空間へ 根源へと遡行する思考』鹿島出版会 / 1997年

-

ひかりが空間の質をほとんど決定的にするのではないか。だから外郭のかたちは、ひかりの侵入の方式できめられてよい。1971年磯崎新【出典】『空間へ 根源へと遡行する思考』鹿島出版会 / 1997年

-

一般に住宅では、内側から障子、ガラス戸、雨戸と、ひとつの開口部に何本もの建具が入るから、それらの建具の単位が大きくなることは、必然的に開口部まわりのディテールを大きくまた豊饒なものにさせる。2000年宮内康【出典】『怨恨のユートピア 宮内康のいる場所』『怨恨のユートピア』刊行委員会れんが書房新社 / 2000年

-

窓を設計する際、たんに室内への光の加減のしかたを考察するのではなく、これまでに設計された窓の一覧が必要なのである。1972年ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)【出典】『SD選書143 ラスベガス 忘れられたシンボリズム』石井和紘、伊藤公文/共訳鹿島出版会 / 1978年

-

窓は光を取り入れるというより外を眺めるために必要となってきている。1972年ロバート・ヴェンチューリ(Robert Venturi)【出典】『SD選書143 ラスベガス 忘れられたシンボリズム』石井和紘、伊藤公文/共訳鹿島出版会 / 1978年

-

わが国の伝統的な木造建築は、いわゆる柱と梁の構成からなる軸組構造の建築であって、柱や梁でない部分はすべて開口部となりうるので、組積造のように穴をきりとるのではなくて、いかに穴をふさぐのかということが、むしろ関心事である。1975年芦原義信【出典】『外部空間の設計』彰国社 / 1975年

-

窓の機能が採光と通風だけであるならば、高度の設備を備えた建物では窓がなくてよいはずである。1975年鈴木成文【出典】『建築計画』実教出版 / 1975年

-

どんな原始的な小屋でも、内部/外部の対立及びそれをつなぐ通路(開口)をつくりだす形式においては現代の建築と変りがない。1976年多木浩二【出典】『生きられた家 経験と象徴』青土社

-

外部との関係と同時に囲いの感覚も提供すること、これが窓の特質なのである。1977年クリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)【出典】『パタン・ランゲージ 環境設計の手引』平田翰那/訳鹿島出版会 / 1984年

-

建物にも目と口、つまり窓とドアが突いている。自然界に見出される原理にしたがい、丁度目や口の周りの厚みと同様に、ほとんどの建物の窓やドアは念入りで独特な仕上げが施されている。1977年クリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)【出典】『パタン・ランゲージ 環境設計の手引』平田翰那/訳鹿島出版会 / 1984年

-

ドアや窓が装飾にとってつねに重要なのは、そこが建物の構成要素と周囲の生活とを結びつける場所だからである。1977年クリストファー・アレグザンダー(Christopher Alexander)【出典】『パタン・ランゲージ 環境設計の手引』平田翰那/訳鹿島出版会 / 1984年

-

街路には常に「多数の目」を置く必要がある。そしてこの「目」は街路に面して住んでいる、いうなれば街路の日常の所有者ともいうべき人びとの手にまかされるべきである。1961年ジェイン・ジェイコブズ(Jane Jacobs)【出典】『SD選書118 アメリカ大都市の死と生』黒川紀章/訳鹿島出版会 / 1977年

-

窓からのぞかれないという程度のプライバシィならばお安い御用だ。1961年ジェイン・ジェイコブズ(Jane Jacobs)【出典】『SD選書118 アメリカ大都市の死と生』黒川紀章/訳鹿島出版会 / 1977年

-

街路に向けて開かれた建築の開口部は、明らかにその内部と外部の関わり合いの度合を形式として現象化する。1977年竹山実【出典】『SD選書121 街路の意味』鹿島出版会 / 1977年

-

映画は回転ドアとともに始まるー回転ドアは無限に繰り返される出会いの驚きを象徴するー1978年レム・コールハース(Rem Koolhaas)【出典】『錯乱のニューヨーク』鈴木圭介/訳筑摩書房 / 1995年

-

窓の穴ーつまり内部に別の現実があることを知らせるいまいましい存在ー1978年レム・コールハース(Rem Koolhaas)【出典】『錯乱のニューヨーク』鈴木圭介/訳筑摩書房 / 1995年

-

境界が囲い込みを行う特性は、(・・・)その開口部によって決定されている。1979年クリスチャン・ノベルク=シュルツ(Norberg Schulz)【出典】『ゲニウス・ロキ 建築の現象学をめざして』加藤邦男、田崎祐生/共訳住まいの図書館出版局 / 1994年

-

窓や扉は、地方や場所のローカルな性格を凝縮し視覚化するモティーフとなる。1979年クリスチャン・ノベルク=シュルツ(Norberg Schulz)【出典】『ゲニウス・ロキ 建築の現象学をめざして』加藤邦男、田崎祐生/共訳住まいの図書館出版局 / 1994年

-

私の住居には窓がないといわれているときいた。1979年白井晟一【出典】『無窓』晶文社 / 2010年

-

たとえば内部が<住まう場>であることを直接示す開口、それは単なる開口ではなく家の開口、すなわち出入り口であり、窓なのである。1980年坂本一成【出典】『建築に内在する言葉』長島明夫/編TOTO出版 / 2011年

-

実在の面を取り去ること、つまり壁や天井を構成している実体を取り払うことは、この開放をより明確にする。そこに室にとっての開口の積極的な意味が生じることになる。1980年坂本一成【出典】『建築に内在する言葉』長島明夫/編TOTO出版 / 2011年

-

建具の本質を一言にしていえば、それは「矛盾」です。1980年林昌二【出典】『建築論集 建築に失敗する方法』彰国社 / 1980年

-

西欧の扉は軋みながら重々しく開けられ、襖や障子は指先で音もなく滑るように開けられるのがいいとされる。1980年槇文彦【出典】『SD選書162 見えがくれする都市』鹿島出版会 / 1980年

-

建築において、どの窓も芸術家のものであると同時に万人のものでもある。1981年アルド・ロッシ(Aldo Rossi)【出典】『SD選書191 アルド・ロッシ自伝』三宅理一/訳鹿島出版会 / 1984年

-

窓は心を開くように左右に広げられ、個々の営みの世界を社会に向かって開くのである。1985年内井昭蔵【出典】『健康な建築 イマジネイテイティブな生活空間を求めて』彰国社 / 1985年

-

事実アパートメントにとって重要なのは眺めであって、日照ではありません。1994年イオ・ミン・ペイ(Ieoh Ming Pei)【出典】『近代建築の証言』翻訳者=小川次郎、小山光、繁昌朗TOTO出版 / 2001年

-

住まうということは、気候風土とどうつきあうかということでもある。窓ひとつをとっても、その土地の雨量や日差しの強弱によって、さまざまなヴァリエイションをみせる。1989年清家清【出典】『現代の家相』新潮社 / 1989年

-

日本の"間戸"は日中開いているのが普通の状態、窓を開けるというのは明ける、すなわち明るくするということなのです。閉まっているのが常態の外国の"窓"とは全く異なる概念だといえるでしょう。1989年清家清【出典】『現代の家相』新潮社 / 1989年

-

開口が、建物の眼ならば、ポータルは口であり隙間であり、その向こうにあるものを最も伝えることができる。1996年チャールズ・ムーア(Charles Moore)【出典】『SD選書252 記憶に残る場所』有岡孝/訳鹿島出版会 / 2009年

-

光は、建築を浸し、まさしく軽く愛撫し、あるいは踊り戯れる。1996年チャールズ・ムーア(Charles Moore)【出典】『SD選書252 記憶に残る場所』有岡孝/訳鹿島出版会 / 2009年

-

建築的行為は、閉じた空間を穿孔することにある。1990年原広司【出典】『住居に都市を埋蔵する 住まい学大系/030』住まいの図書館出版局 / 1990年

-

有孔体の孔(開口部分)は、それが対象とする作用因子の運動の制御意図に最も適したかたちあるいはメカニズムをもたねばならない。1990年原広司【出典】『住居に都市を埋蔵する 住まい学大系/030』住まいの図書館出版局 / 1990年

-

もし窓のデザインが外皮の装飾の人口性を反映するだけなら、そもそも窓なんか使わずに済ます方法を考えよう1994年ベルナール・チュミ(Bernard Tschumi)【出典】『建築と断絶』山形浩生/訳鹿島出版会 / 1996年

-

建築家は壁を建てるだけでなく、同時に、眺望や視界を得る開口部をつくっていくのである。壁と開口はともに重要なのである。1991年ヘルマン・ヘルツベルハー(Herman Hertzberger)【出典】『都市と建築のパブリックスペース ヘルツベルハーの建築講議録』森島清太/訳鹿島出版会 / 1995年

-

オランダの建物の、ことのほか大きなガラス張りは、温暖な気候や相互の信頼関係にもよるが、それに増して外交的な、他人の意見に対する興味や心の広さを反映しているのである。1991年ヘルマン・ヘルツベルハー(Herman Hertzberger)【出典】『都市と建築のパブリックスペース ヘルツベルハーの建築講議録』森島清太/訳鹿島出版会 / 1995年

-

真夏のガンガン日が照っているときですら、窓際は魅力的である。1993年宮脇檀【出典】『宮脇 檀の住宅設計テキスト』丸善 / 1993年

-

さまざまな機能が複合化されたものを、われわれは一般に窓というかたちで理解していたけれども、そのそれぞれの役割の部分をはっきり分けて一つの窓をつくる方法もないわけではない。1993年宮脇檀【出典】『宮脇 檀の住宅設計テキスト』丸善 / 1993年

-

床レベルにある低い小窓は視覚的に内外を関係づける役割を果たしている。1996年マリオ・ボッタ(Mario Botta)【出典】『マリオ・ボッタ 構想と構築』古谷誠章/訳鹿島出版会 / 1999年

-

もはや窓の現代的な機能とは、風景のフレーミングにあるわけだ。1994年ビアトリス・コロミーナ(Beatriz Colomina)【出典】『マスメディアとしての近代建築 アドルフ・ロースとル・コルビュジエ』松畑強/訳鹿島出版会 / 1996年

-

障子は光を透過する壁と考えることもできますが、それが動くことによって、開口部の形が様々に変わります。1996年香山壽夫【出典】『建築意匠講義』東京大学出版 / 1996年

-

壁の開口とは、様々な働きをするもので、それに応じて様々な形と位置があることがわかります。1996年香山壽夫【出典】『建築意匠講義』東京大学出版 / 1996年

-

光が日本では水平にバウンドしながらやってくると考えていた。ここでは天空から降ってくる。1998年磯崎新【出典】『建物が残った 近代建築の保存と転生』岩波書店 / 1998年

-

ドアほどの大きさの開口部が骨格に穿たれる。石に穿ったあなであって、石の量塊(マッス)がありありとわかる。

この石の彫刻に私たちは心血を注ぐ。これだけで建物のすべてといってもいいほどだからだ。2006年ピーター・ズントー(Peter Zumthor)【出典】『建築を考える』鈴木仁子/訳みすず書房 / 2012年

-

善も悪も、ようするに人間の内にあるものすべてを引き出して際立たせるのが窓なのである。2001年藤森照信【出典】『天下無双の建築学入門』ちくま新書 / 2001年

-

目は心の窓であるからして、「窓は建物の心の窓」ということになる2001年藤森照信【出典】『天下無双の建築学入門』ちくま新書 / 2001年

-

構造の振る舞いを複雑にせず穴を開けられるようにした。2002年セシルバルモンド(Cecil Balmond)【出典】『インフォーマル』日本語版監修=金田充弘 翻訳=山形浩生TOTO出版 / 2005年

-

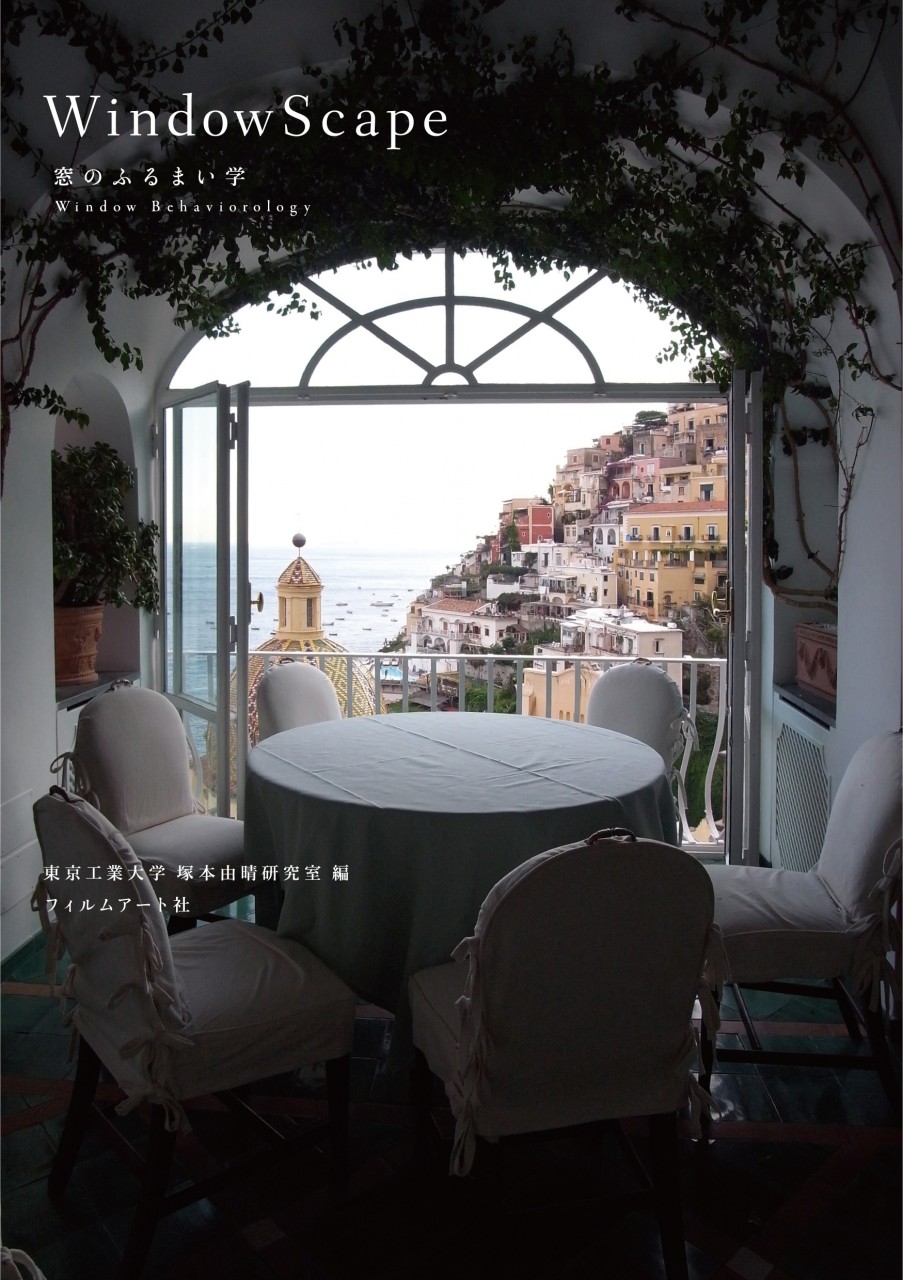

窓は、作るほうにとっても、使うほうにとっても、「だれもがそれに制限されざるをえない習慣」のひとつなのである。2004年塚本由晴【出典】『10+1series 現代住宅研究』INAX出版 / 2004年

-

開口部を開けるときの慎重さがあれば、全体として大きく間違うことはないだろう。2005年安藤忠雄【出典】『安藤忠雄 建築手法』企画・編集・インタビュー:二川幸夫エーディーエー・エディタ・トーキョー / 2005年

-

装飾は開口部や出入口など境界領域において突出して表れる。2005年布野修司【出典】『世界住居誌』編者 布野修司昭和堂 / 2005年

-

窓は建物の表情というより、建物の内部である部屋の表現と見てよいものだ。2006年鈴木恂【出典】『風景の狩人 建築家の視野』彰国社 / 2006年

-

窓はずっと昔から、それをつくった人の数だけたくさんの、新しい世界を見せてくれています。2006年千葉学【出典】『くうねるところにすむところ 20子どもたちに伝えたい家の本 窓のある家』プロジェクト・ディレクター 真壁智治 デザイン 村山利夫 解説・建築家紹介 鈴木明 編集・プロデュース 堀込編集企画室インデックスコミュニケーションズ / 2006年

-

世界中のどの街を訪ねても、その国の生活は、まず窓から感じとっていくことができるのです。2006年千葉学【出典】『くうねるところにすむところ 21子どもたちに伝えたい家の本 窓のある家』プロジェクト・ディレクター 真壁智治 デザイン 村山利夫 解説・建築家紹介 鈴木明 編集・プロデュース 堀込編集企画室インデックスコミュニケーションズ / 2006年

-

建物にとって必須なのは、正確に言えば、開口部そのものではない。必須なのは、それらの機能を満たすことだ。2007年青木淳【出典】『青木淳/開口部のディテール』彰国社 / 2007年

-

開口あふいは窓に求められる機能は、大きく分ければ、眺望、採光、換気の3つだろう。それをひとつの窓で行うこともできるし、それぞれの機能を別々の窓に負担させることもできる。2007年青木淳【出典】『青木淳/開口部のディテール』彰国社 / 2007年

-

寝室の窓からいつも見える公園の背の高い緑と何てことのない建物が、結露しているときにだけ、建物も緑も輪郭のぼやけた風景に見える。2007年中村拓志【出典】『恋する建築』株式会社アスキー / 2007年

-

建物の壁はできるだけ薄くし、大きな窓をたくさんあけた。日中のあいだ部屋は外と同じくらい明るくなり、室内空間はますます外へ近づいていくのではないか2007年西沢立衛【出典】『建築をつくることは未来をつくることである』TOTO出版 / 2007年

-

私たちは、光の明るさを調節できる建物を設計しなければいけません。2006年グレン・マーカット(Glenn Murcutt)【出典】『グレン・マーカットの建築』監修協力=グレン・マーカット 写真=アンソニー・ブローウェルTOTO出版 / 2008年

-

窓が壁に群がるミツバチのようになるように考えました。1999年フランク・O・ゲーリー(Frank O Gehry)【出典】『フランク・O.ゲーリー アーキテクチュア+プロセス』ミルドレッド・フリーマン/編 繁昌朗+山口祐一郎/訳鹿島出版会 / 2008年

-

窓辺を提示すること。荒れ狂う世界に対して、建築が出来ることは、これしかない。2009年内藤廣【出典】『?建築のちから』王国社 / 2009年

-

アライグマは窓が好きだ、と人間は言う。でもどんな窓が好きかわからない。2010年石山修武【出典】『生きのびるための建築』NTT出版 / 2010年

-

実践的でありながら同時に詩的な想像力をもたらしてくれるところに、窓の時を超えた本質がある。2010年塚本由晴

-

数枚並んだ窓をまとめて見ると、頭の中で風景が広がります。2010年中山英之【出典】『中山英之/スケッチング』神戸芸術工科大学デザイン教育研究センター/編新宿書房 / 2010年

-

「眼は心の窓である」と言うが、その伝に倣えば、さしずめ「"マド"は建築の窓である」といったところだろうか。2010年古谷誠章【出典】『「マド」の思想 名住宅を原図で読む』彰国社 / 2010年

-

ガラス張りの建築や、多くの窓をもつファサードは、むしろ内/外のコントラストを強調してしまうこともある。2011年長谷川豪【出典】『長谷川豪|考えること、建築すること、生きること 現代建築家コンセプト・シリーズ11』INAX出版 / 2011年

-

窓って沢山あるからいいのではなく、本当にいい窓だけがあるのがいい建物2012年手塚貴晴【出典】『超・人#125 手塚貴晴+由比 そこに居ること。(TV)』BS-TBS(TV) / 2012年