横溝静|Today/Yesterday #2

09 Mar 2021

- Keywords

- Art

- Columns

- Photography

ロンドン在住のアーティスト、横溝静さんによる連載。日常が大きく変わりゆくなか、窓辺にさりげなく広がる日々の景色を写真とテキストで綴ります。2回目で取り上げるのは、コロナ前後の日常に見る「待つ」という感覚について。

キッチンの窓から、隣の庭の大きなコニファーが見える。日中その大きなコニファーの影になるのはこちら側の私達の住むフラットの庭だったから、好天が続いたロックダウンの間、隣家の女の子達は毎日デッキチェアを庭に出して日がな一日、日光浴をしていた。 春から初夏にかけて、このコニファーの大木にはたくさんの鳥がやってきた 。てっぺんには風見鶏のように少し形が鳥に似ている枝があって、たまに飛んできた鳥がその頭に当たる枝にとまるのを見つけると、庭の女の子達からは見えないようにキッチンの椅子に座り、双眼鏡で留まっている鳥を眺めた。たいてい枝の主な利用者はブラックバードやレンといったよく見る鳥だったけれど、高い木のてっぺんからあたりを見回してさえずっているブラックバードは、空を背景にしてちょっと偉そうに見えた。窓を開けると、近所の子供たちの遊ぶ声が入ってくる。空から飛行機が消えて、通りには車の音もしない。鳥の声と子供の声と、隣家の生活の音だけが聞こえて、なんだか夏休みみたいだ、と思う。

われに返ってふと時間が気になったが、古いオーブンに付いている時計は壊れていて、見えるところには時計はなかった。1月に引っ越してきたこの東ロンドンのフラットには、壁のそれらしい場所にフックは残っていても、バスルームに小さな安物のプラスチックのアラームが一つ置いてあるだけで、どの部屋にも時計は掛かっていない。パソコンの画面や携帯を見れば時間はわかるし、目に付くところに時計がなくても今まで特に不便を感じることなく暮らしてきた。しかしロックダウンが宣言されて終日家の中で過ごすようになると、1日の間に、なんとなく時間が知りたい、でもパソコンを立ち上げたり携帯を探したりするほどでもない、ということが何度かあった。勤め人ではないから毎日の時間の過ごし方はあまり変わらないはずなのに、つい時間が気になる回数が増えたのは、キッチンの窓から見える毎日の風景がまるで夏休みのようにのんびりとしていても、 どこか皆でじっと息をひそめているような、無風の嵐がすぎるのを待っているような感覚があって、その振動しない空気を、私自身も深く呼吸していたからだろう。

こんな風に、待つことに気持ちが集中した経験は以前にもあった。2013年の夏にオランダのアーティスト達がオーガナイズしているレジデンシーに参加して、ブルガリアのツァリノという廃村で数週間を過ごした時だ。このレジデンシーは、ブルガリアの山の中にある廃村の空き家に寝泊まりしながら制作するというもので、携帯のシグナルは届かず、電気も水道も通っていないというそのオフ・グリッドな環境に興味を惹かれた。オーガナイズ側が出すテーマに沿ったプロジェクトを提案し、受け入れられたら参加するというその年のテーマは「Waiting(待つ)」。概要の中に、ツァリノでは何事もゆっくりで、待つことばかりだから、という真面目なのか言い訳なのかわからないようなテーマについての説明があったけれど、自分でも考えてみたいと思ってプロポーザルを送った。

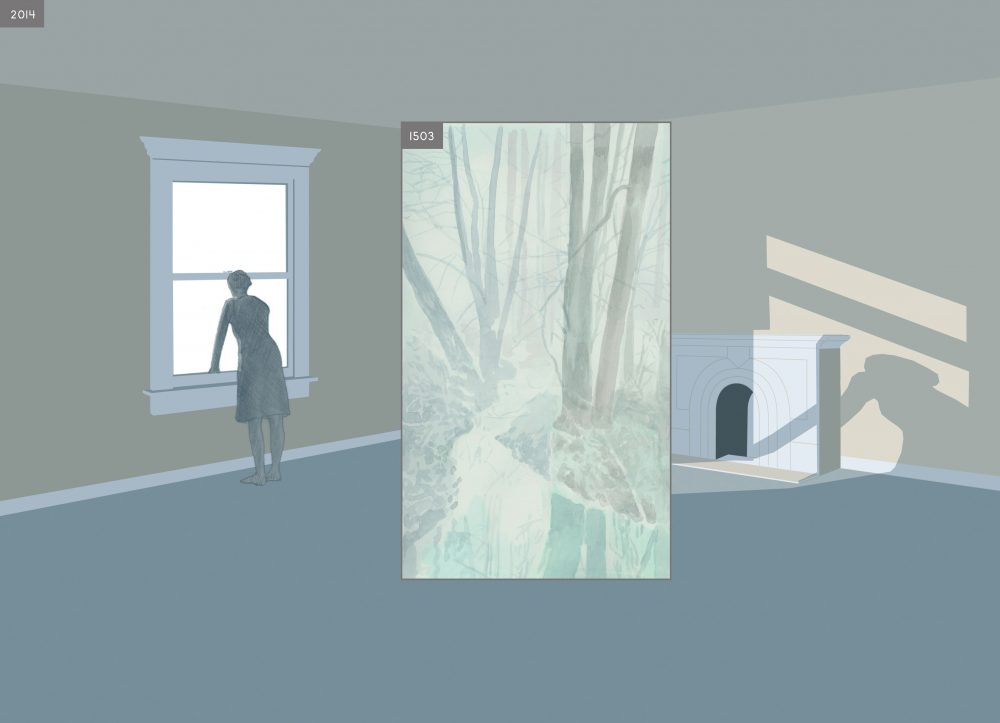

ツァリノに到着して、平らな道がどこにもない山の中の廃村のレイアウトと、10数人の参加アーティスト達の名前やそれぞれのプロジェクトを大体把握した頃、私は村から少し離れた丘の中腹にある空き家の一部屋に、ビデオカメラ2台とマイク、時計、椅子を二つ設置し、 参加メンバー一人ひとりに、一日中その部屋にいるので、良かったら気が向いたときに話をしに来ませんか、と誘った。空き家の入り口の木のドアには、対話が録画されることといくつかのルールを書いた貼り紙をして、それから滞在中はほとんど毎日その部屋に通い、朝から夕方まで誰かが来るのを待った。ルールの一つは、部屋を訪ねてくる人が会話を始めること。もう一つは、対話の受け応えの間に、常に必ず1分間の沈黙を挟むこと。つまり、一方が何か言ったら、それに対してもう一方が何かを言う前に、毎回いつも必ず1分間待たなくてはいけないこと。

朝食の後、山道を歩いて空き家へ向かう。着いたら部屋に機材を設置して動作を確認し、それからは待つだけだった。部屋の窓を開けるとやや丘が低まったところに壊れかかった大きな納屋が見え、その向こうには広い空と深い緑の山並みが眺められる。のんびり寝て待てばいいじゃないか、と思われるかもしれないが、不意を突かれるのが苦手なのでそんな度胸はない。誰か来てくれるのか、どういった会話になるのか考えを巡らしながら、しばらくぼんやりと外の風景を眺めては、椅子の前に設置した時計で時間を確かめることを繰り返し、ドアに誰かが近づいてくる足音を待って、いつも聞き耳を立てていた。

ついつい話し始めてしまう相手に、時計を指差して促したりすることはあったけれど、私の前の椅子に座った人はたいていルールを守って、どちらかが話し終わるたびに、黙って1分が過ぎるのを待った。伸びていく枝をポキポキと折るような会話は、差し出された言葉が残響になる頃にもう片方の言葉が差し出され、時にはタイミングを欠いたお互いの言葉と声を手渡しで交換し合っているような気がすることがあった。沈黙している間は、頭を空にして相手の言葉を待ったり、自分や相手の発した言葉を反芻したりしながら、小さいアラーム時計の秒針を時々目で追い、時間を持て余しているぎこちなさからか、互いに眼を合わせて何度も微笑んだ。

部屋の中に風の音がより大きく響き、1分がゆっくりと過ぎていく。手で触れそうな沈黙の中に眼の前の人がより確かに感じられ、そこにそうしている自分のつかみどころのない時間の輪郭も、指先でなぞれるように思えた。

隣の家の女の子達が、長いビーチ・ホリデーから帰ってきたみたいに見事に日焼けした頃、ロックダウンが解除された。街に人が行き交うようになり道路に車も増えたが、無風の嵐はそのまま曇天の雲になって満遍なく空を埋めて居座ってしまった。家の中で息を潜めていることは無くなったけれど、どこか気持ちの落ち着かないまま、今はマスク越しに呼吸しながら天を仰ぎ、いつか雲が晴れるのを待っている。こうやって、やがて到来するかもしれない何かに気持ちを向け続けていることが「待つこと」だとすると、日々の営みというのは、もしかすると様々な形をした待つという行為を途切れなく繰り返し続けることかもしれないと思ったりもする。明日の予定を立てるのも、買い物のリストを作るのも、料理をするのも、作品を作るのも、待つことには違いない。そして一つが無事にやってくればまた新しく何かを未来に想定し、その到来をより確実にするために自分の今の時間を費やし、先へ先へと気持ちを向け続けている。それを待つことだと思えないのは、この営みが普段は自分の時間に都合よく組み込まれ、何かが運良く無事に到来してくれても、自由な自分がそうさせたのだと思い、待ってくれない時間の先を越そうと、またすぐ未来に気持ちと目を向けるからだろう。人が「待っている」と感じるのは、その自分の時間の流れが中断され、モビリティを奪われ、そこに留まるよう要求された時だ。

マスクをして、銀行の外の行列に並んで順番を待つ。遅々として進まない行列の前も後ろも、ほとんどの人がうつむいてそれぞれのスマホを眺めている。風が意外に強くて薄着をしてきてしまったことを後悔しながら、待つことに思いきり身を浸すと、そこにはただ淡々と過ぎていく時間と、自分の身体だけがある。

横溝静/Shizuka Yokomizo

1966年東京生まれ、ロンドン在住のアーティスト。

中央大学で哲学を専攻した後、ロンドン大学大学院でファインアートを専攻。写真やビデオカメラを用いながら、自己の存在と世界/他者の関係性をめぐる作品を制作している。