21 Dec 2015

パリの街は20の行政区に分けられている。1区はルーブル美術館があるあたりの地区で地図上でもパリのほぼ真ん中に位置する。その地区から外に広がるように時計周りに螺旋を描いて番号がつけられ、最後の20の番号はパリの東部に位置する。その最後の20区内、ベルヴィル地区にある大学で私はパリでの建築活動を始めた。モンマルトルに次ぐ小高い丘の上にあるこの地区は、現在移民街となっている。学生が集う安く飲めるバーの他に多くの中国系や北アフリカ系の人々が営む店舗があり、あるいは東欧系の人々が多く生活していて、昼夜パリの中心部とはまた違う賑わいとにおいを感じることができる。ベルヴィル通りの坂を登っていけばパリの街を見晴らせるベルヴィル公園がある。ここの公園からのパリの眺めが美しいことから、「美しい街」という意味のベルヴィル(Belleville)がこの地区の名前になったと言われている。

-

パリの行政区

-

ベルヴィル通り

-

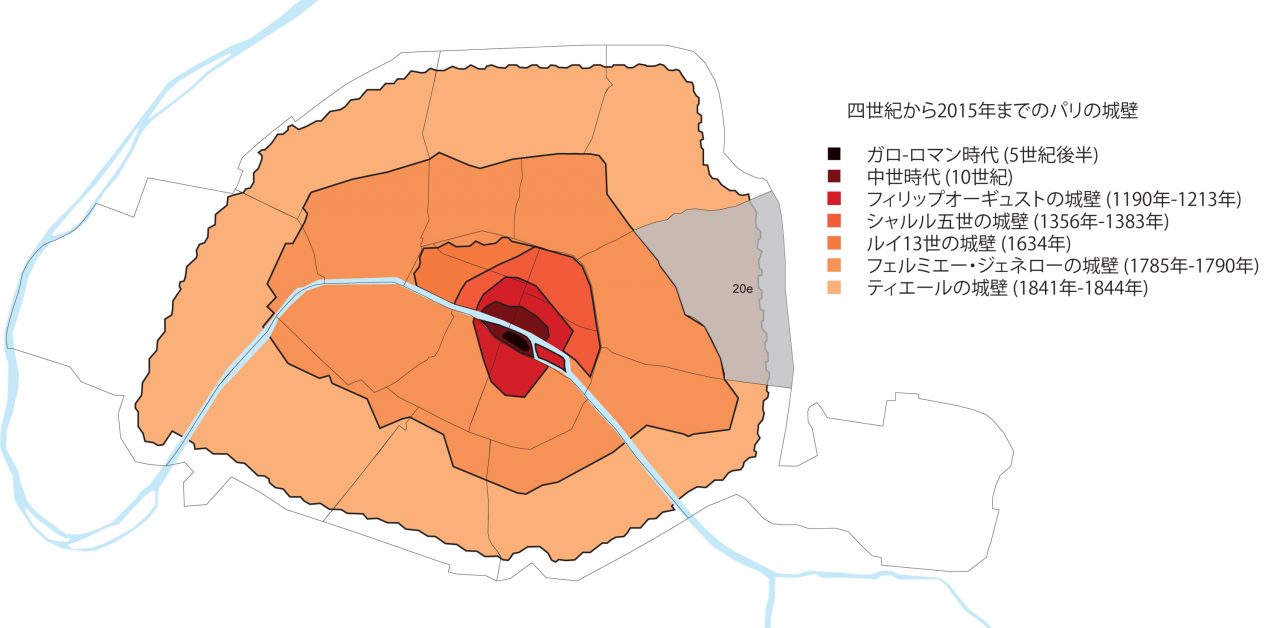

パリの城壁の変遷

この場所は19世紀中頃まではパリの郊外、城壁の外側の村として存在していた。パリの街が現在のように外延的に広がりを持つようになったのは20世紀になってからである。というのもそれまでパリはいつだって城壁に囲まれており、当時は城壁の内部こそがパリであった。市域の拡大に合わせて城壁の位置はその外側の村を徐々に抱え込みながら放射状に広がってきた。東の外縁部に近いベルヴィル地区がパリに飲み込まれたのはそんなに古い話ではない。パリを始めとするヨーロッパの城壁は日本のように城塞として城の防御に特化した作りではなく、分厚い城壁によって街をも囲い込む。これはやはりアジアやアフリカへと広がる地続きの中で、より良い土地を求めて遊牧する民族全体での都市防衛への意識がそうさせたのであろう。

-

フィリップ・オーギュストの城壁跡

-

城壁の見張り塔跡

-

学校の一部として残る城壁

このような防衛への意識は、住居や窓という部分の姿にも表れている。パリの街を形成しているアパルトマンのほとんどが、一層目と二層目がブティック、オフィスやレストランなどで、三層目から住居が始まる。前章でも少し触れたがパリのアパルトマンでは上層部に労働者など貧困層が、下層部には貴族などの富裕層が、というように生活圏は地区割りではなく、層の違いによって分けられていた。これはエレベーターが普及する以前の上下の移動による労力が関係しているのだが、アパルトマン用のエレベーターが普及した現代では上階三層を一体とするなどして上階の資産価値を高めている事例も見られる。

-

古いアパルトマンのファサード

壁に開けられている窓は三層目が一番大きい。アパルトマンのファサードを見てみると三層目にはバルコニー付きで一番大きな窓が開けられている。それに比べて二層目に開けられている窓は非常に小さく、一層目に開けられている窓には鉄格子がはめられている。もともとは一、二層目は外装に見られるように基壇部という位置付けで、住居ではなく倉庫や使用人の作業場があてられていたようである。住居は三層目からとして、鉄格子や侵入のしづらい小さな窓など、ここには防衛を目的として外敵を遠ざけようという城壁と似た意識が見られる。

-

鉄格子のある窓

-

内開きに開く窓

またパリの窓は内開きである。ここにも防衛上の理由があったようだ。外敵が窓から侵入しようとした場合、内開きだと建物の内側に障害物を置くことで窓の開放を防ぐことができる。外開きだと簡単に窓が開けられ、障害物が取り除かれてしまう恐れがある。外からの侵入に対しては内開きとすることが防御上で有利だったためそうしたようである。「福は内、鬼は外」。日本の節分でおなじみのこの掛け声によって現れる安心と恐怖の境界はこっちでは分厚い壁によって分けられる。そこに開けられる窓は防衛上の弱点となってしまうため、細心の注意が払われている。

ベルヴィルに話を戻したい。18世紀の終わり頃、ベルヴィルは防衛とは違う理由で建てられた城壁のすぐ外側に位置していた。この城壁の名前はフェルミエー・ジェネロー (Fermiers généraux) の城壁、「徴税請負人の城壁」と呼ばれるもので、パリに入場する商人たちを、建築家クロード・ニコラ・ルドゥーによって設計された関税徴収所を通過させるために造られた城壁である。その時代ベルヴィルは労働者やワインの生産者が住む郊外で、徴税請負人の壁のすぐ外側にあったため関税を免れることができた。入市税を受けない安いワインが飲めるため、サーカスやミュージック・ダンスホール、キャバレー、売春宿などが立ち並ぶ娯楽と歓楽の盛り場として賑わいを見せていたようだ。

-

かつてフェルミエー・ジェネローの城壁のあったラ・ヴィレット通り

19世紀の初め頃、このベルヴィル地区の坂上のラ・クルティーユと呼ばれた一角からパリ中心部、セーヌ川に向けて「クルティーユの行進」という仮装パレードが行われていた。この行進が始まるとパリ中の人々が通りに集まって、多くの人々が仮装をし、酒を浴びるように飲みながらこの行進に加わったと言われている。その活況から19世紀のパリの三大カーニバルの一つに数えあげられ、フランス民族のどんちゃん騒ぎと言われていた。この行進が開催されるとその賑わいはすごく、様々な階層の人たちが街のサロンや舞踏会などを抜け出して急いで駆けつけたと言われている。また行進を見るために通りに接している窓という窓はとてつもない高値で一ヶ月も前から貸し出され、そこから花びらや金貨、その他様々なものが通りに投げ入れられてパレードを盛り上げたらしい。かつての行進した通りの多くは整備され、ここにあった有名な居酒屋などは跡形もなくなってしまった。ただ夜の賑わいを見ると、この場所の精神はまだ存在しているかのように感じる。

-

パリのカーニバルの賑わい

-

クルティーユの行進が行われていた通り

-

現在のベルヴィル地区。夜は若者が集まり賑わいを見せる。

-

ベルヴィル公園から見るパリの夜景

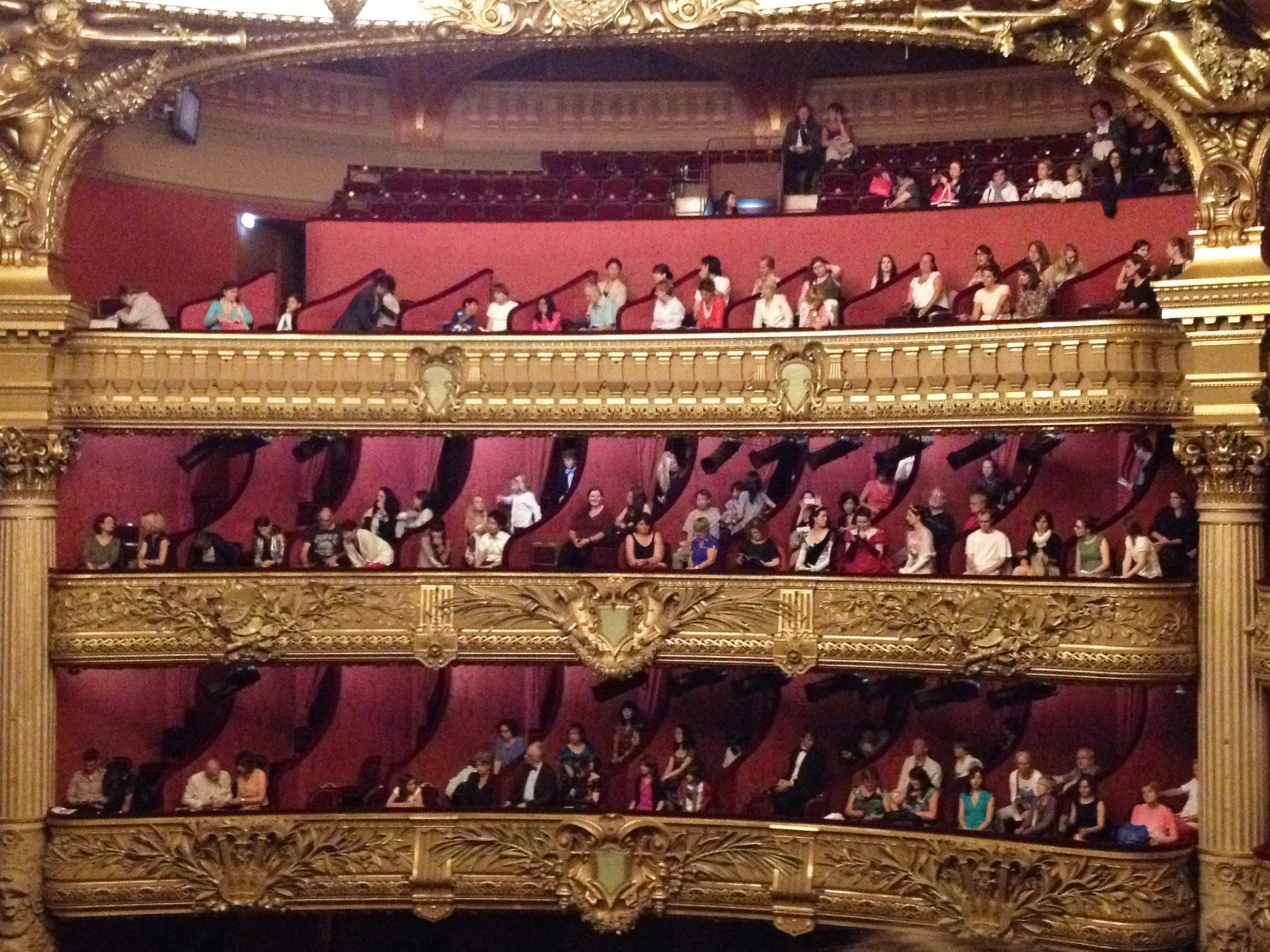

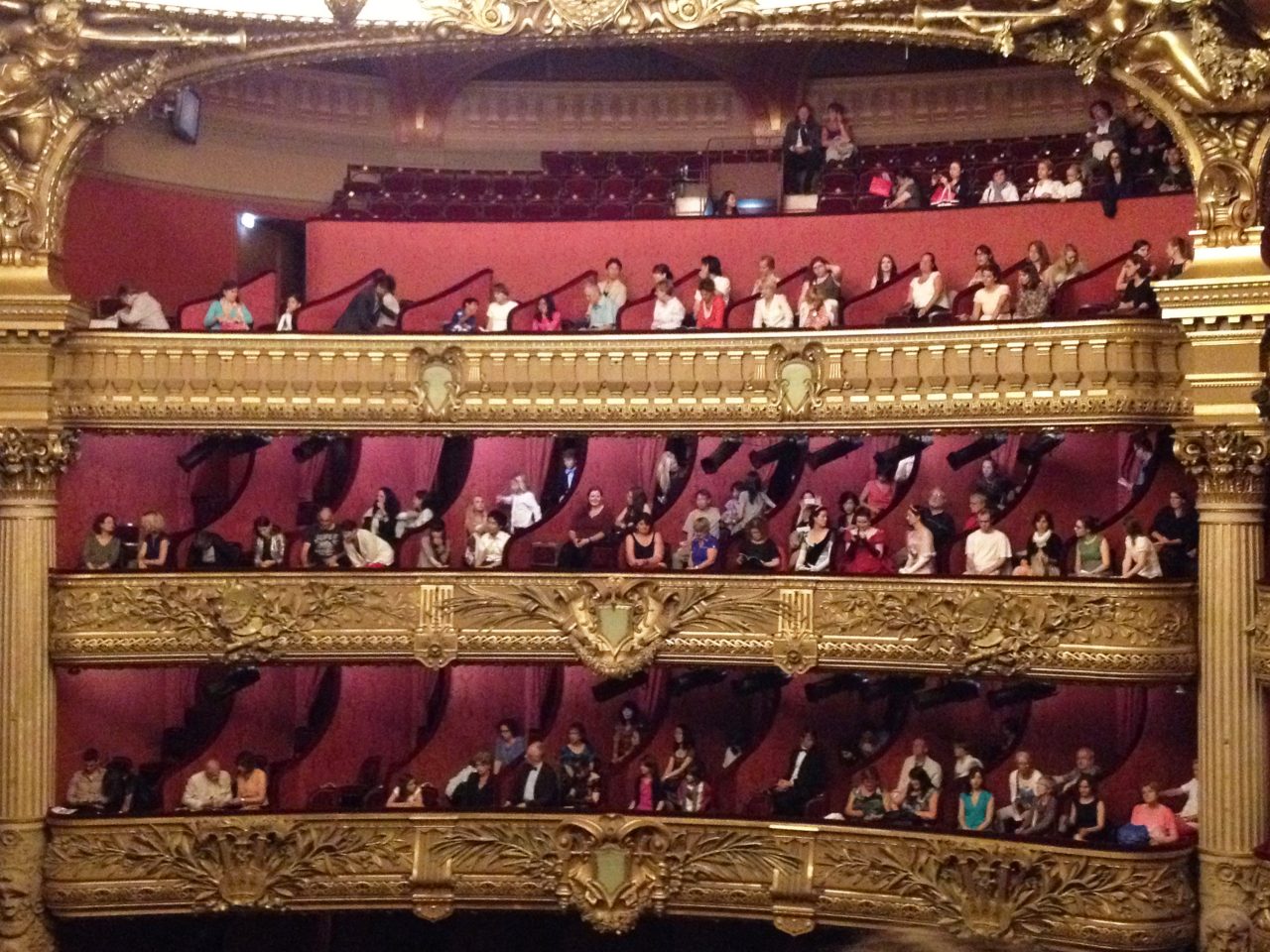

クルティーユの行進の窓のエピソードからあることを想起されることがある。パリのアパルトマンの窓には外部に突き出す手すりがつけられたバルコン (balcon)、いわゆるバルコニーが付いている。この呼び名は他に劇場でも見ることができる。劇場において上階のサイドにある個室席のことをバルコンと呼んでいる。かつて限られた富裕層が窓から通りを眺めるかのようにバルコンから舞台を楽しんでいる。

-

パリオペラ座ガルニエ宮

-

パリオペラ座の回廊

-

舞台とバルコン

また、ガルニエ宮のオペラ座の劇場上階の個室席への入り口には「louée」という文字が書かれている。これは「貸出された」を意味している。劇場の上階の個室席から舞台を見ることは貸出された窓から通りを眺めることに見立てられていた部分があったように思える。アパルトマンの窓からカーニバルを楽しんだように、上階の客席から舞台を楽しむ。あるいは舞台を見るかのように街の喧騒を眺める。パリに住む人々はここに心の中で類似性を感じていたのかもしれない。

-

各バルコンへの扉。louéeと書かれている

-

バルコン席から舞台を眺める観客

窓辺から窓の向こうのパリの街並みを眺めている女性。このような絵画を見たことはないだろうか。中世から近代にかけてパリがヨーロッパの中で強い存在感を持ちながら、市内では様々な事件や革命が起きていた時期、窓とそこに佇む人が多くの絵画の題材となって描かれた。その中で窓辺に描かれる人がパリの街へと視線を向かわせているものも少なくない。旧市街の建物はパリの石と白い漆喰で明るく、一方でパリの古いアパルトマンの室内はあまり大きく開けることができない窓と分厚い壁によって暗い。その対比がその絵画を見る人とその絵画に描かれる人、その両方の視線を室内から外の街並みに向かわせている。不安定な時代にあって分厚い壁に囲まれた暗い室内と白く明るい街並みの対比と、そこに見られる視線は暗示的である。ウジェーヌ・ドラクロワやヴィクトル・ユーゴーといった様々な作家や芸術家や音楽家などは、それらを窓から眺め美しい物語を生み出していった。

-

ヴィクトル・ユーゴーが住んでいたアパルトマン

-

アパルトマン室内

ヴァルター・ベンヤミンは、パリという都市は境界の感覚を経験する場所であると言う。かつて自らの身を守るために必要とした幾重にも巡らした厚い壁や、社会的な地位、民族の違いによって作られる境界は時間の中で住む人たちにとって息苦しいものになっていたのかもしれない。その閉塞感から逃れるため、自由の入り口を探す希望の眼差しはその境界に開けられた窓へと向かい、様々な物語やイマージュを映しだしていく。

舟木嶺文/Raybun Funaki

1987年茨城県生まれ。芝浦工業大学建築工学科卒業後、渡仏。2010年よりフランス国立パリ・ベルヴィル建築大学へ留学。2013年同大学院修士課程修了。フランス国家公認建築学位号 (Architecte DE) 取得。EZCT architecture & design research勤務を経て、2014年にTeePee Architects事務所を設立、代表。現在、パリを拠点に建築設計、改修、都市計画の活動を行う。

http://www.teepee-architects.com/