葉祥栄の「光の建築」

28 Mar 2025

- Keywords

- Architecture

- Columns

- Essays

- Japan

本連載「葉祥栄 光をめぐる旅」では、「光」をテーマとして建築家・葉祥栄の作品に考察を加えてきた。その内容を駆け足で振り返ってみたい。

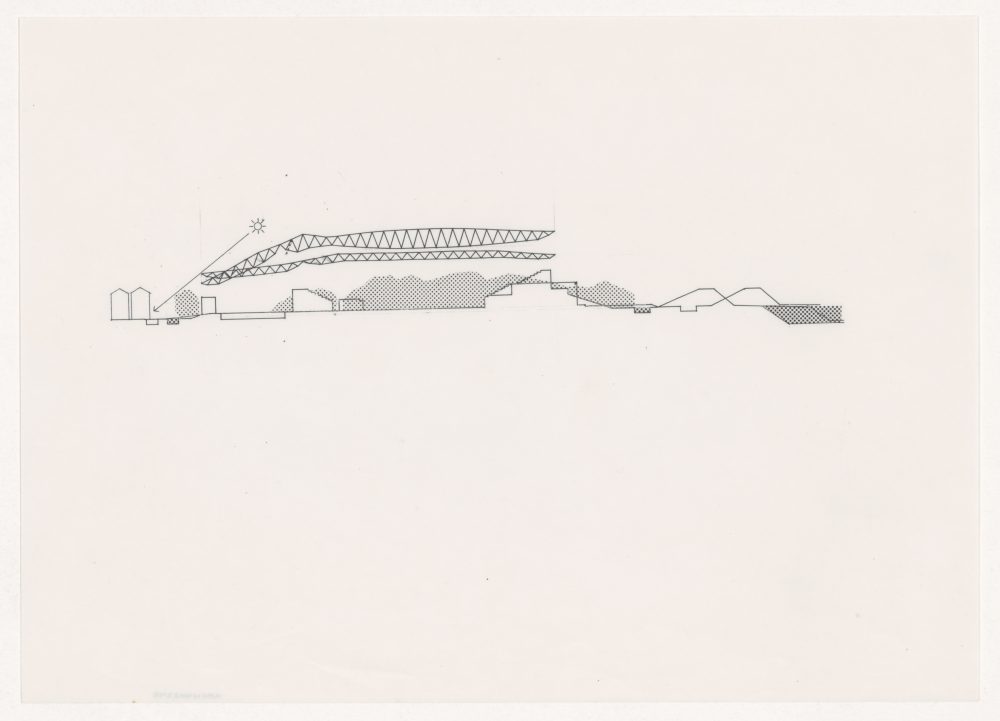

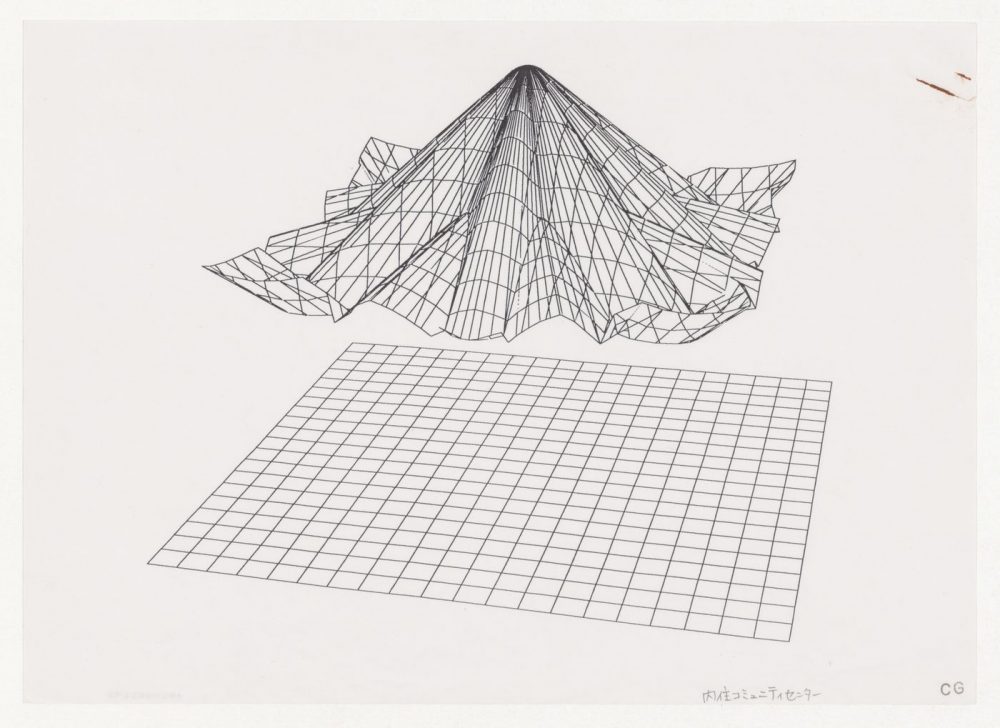

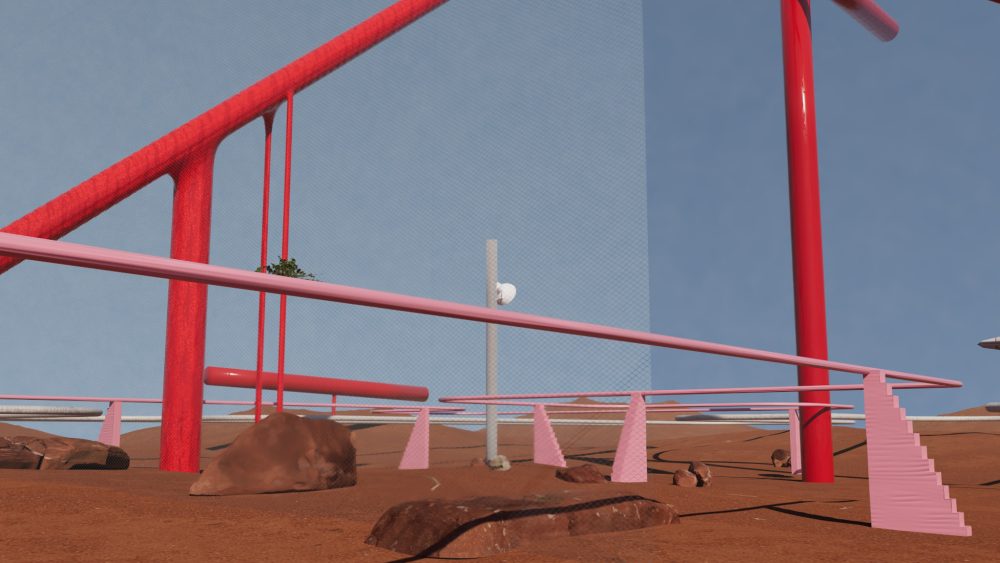

まず、カナダ建築センターのマルティン・デ・フレッター氏の論考「Light is Light and Light(光は、明るく、軽い)」では、《ギャラクシー富山》や《内住コミュニティセンター》などの1990年代以降の作品に焦点をあて、葉祥栄による光の「明るさ」と「軽さ」の追求が「効率的かつ経済的な建築を実現したいという彼の願望とも合致」していたと考察された。葉の「ライトネス(lightness)」が「手段の経済化(economy of means)」に接続するというフレッター氏の指摘は、「光の建築」をテーマとした1980年代の作品群と、構造最適化を図って「コンピュテーショナル・デザイン」を試行した1990年代の作品群を連続的に捉えることを可能とする。

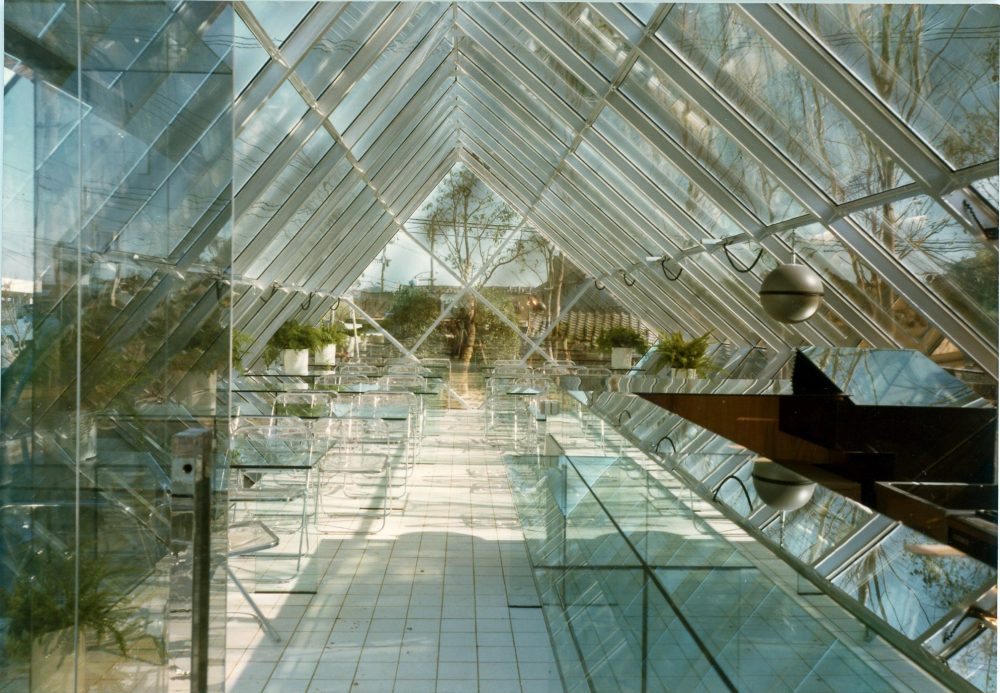

続く井上朝雄氏による「コーヒーショップ・インゴット-「ガラスの塊」としての建築」と拙稿「インテリアから非建築へ」では、1970~80年代の前期作品に着目し、前者では日本初の「「ガラスの塊」としての建築」を実現した技術的先進性に、後者では建築という領域を越えて「「デザイン」の広大な地平と結びついていた」葉祥栄の「非建築」のコンセプトに考察が加えられた。

土居義岳氏の論考「葉祥栄─光、リアル、一元論の建築」では、「葉は二分法から自由である」と述べられ、葉祥栄の作品全体を貫く一元論の思考形式について論究された。葉は「光と影」「内部と外部」「支持と被支持」「大地と空」「人工と自然」の間に「境界線を引かない」。これは、インテリアから建築へ、人工照明から自然光の世界へとなめらかに移行した葉のキャリアを説明する。「自然な霧も人工的なそれも、少なくともミクロにみれば同じ現象なのだ」という土居氏の言葉を敷衍すれば、波長成分は異なるものの、照明の光も、太陽の光も同じ現象である。また、「一元論の建築」という読解は、葉が1990年代に展開したコンピュテーショナル・デザインの背景を──パラメトリーを複数化することによって二分法から脱却した──解き明かしてくれる。

そして、百枝優氏による「動きの中の建築」では、葉祥栄は「建築を「動くもの」と知っていた」と解読された。1970年代から90年代にかけて、葉は一貫して動的な自然現象(光、風、水、熱、重力……)の建築的表現を模索した。そして、異なる「動き」を緩衝するインターフェイス、すなわちジョイントに注目し、独特の構法を開発していった。そのひとつの極致が《光格子の家》である。こうした考察は、井上氏が解説した構造シリコン接着の技術的革新性の背景にあった思想を説明する。また、建築を「動くもの」と捉えた葉の眼差しは、やはり一元論的な思考形式の賜物だったと言えそうである。動的な平衡状態をめざした葉は、永遠(permanent)と一時(temporary)という、建築を束縛するもうひとつの二元論からも自由だったのだ。

2024年3月、福岡アジア美術館で展覧会「葉祥栄再訪」が開催された。このとき行われた講演会において、葉祥栄は代表作《小国ドーム》について次のように語った。

「小国の体育館の本来のあるべき姿は、実は木構造にあるわけではない。木構造が目的ではない。木構造でなくてもいい話かもしれない。この体育館の断面が一番大切にしたいのは、光なんですね。……柔らかい光に包まれることによって、体育館そのものが生きのびるのです。体育館としての命は、そこにあるということです。本当に、光がどんなに大切か……」

《小国ドーム》は木構造でなくてもよかったかもしれない……。この発言は、日本全国から集まった熱心な聴衆を驚かせたに違いない。《小国ドーム》は延床面積が3,000㎡を超えた日本初の大規模木造建築であり、現代木造建築のマイルストーンと呼ぶにふさわしい作品である。しかし、葉自身が考えるその本質は、「木構造」ではなく「光」だったのだ。

本連載における一連の論考は、彼の言葉の背後に潜む意図を解き明かすように思われる。「葉祥栄は、人間や植物、生き物のように建築を捉えた」という百枝氏の言葉の通り、葉は《小国ドーム》を生命ある存在とみなした。光は、物質ではあるが質量をもたず、波でもあり粒子でもあり、時々刻々と動き続ける。「手段の経済性」と「技術的先進性」の顕現である木造立体トラスは、自然の光を柔らかくフィルターする「一種の測光装置」、あるいは光を増幅する触媒となり、体育館に命を吹き込んだのだ。

「想像の世界に遊び、自然を感覚で受けとめるための一つの方法が、光の状態を気づかうことだろう。暗闇の中で朝日がその光芒を放ち始める一瞬を、すべての生命が待ち望んでいる。初めに 光ありき。」

葉祥栄の「光の建築」は、あらゆる固定と分断から自由であり、揺れ動く世界そのものを提示している。

-

《小国ドーム》について語る葉祥栄。福岡アジア美術館、2024年3月10日 撮影:岩元真明

Top image:《小国ドーム》岡本公二 撮影

岩元真明/Masaaki Iwamoto

1982年東京都生まれ。九州大学助教。一級建築士、博士(工学)。2006年シュトゥットガルト大学ILEK研究員。2008年東京大学大学院修士課程修了。難波和彦+界工作舎スタッフ、Vo Trong Nghia Architectsパートナーを経て、2015年にICADAを共同設立。2019年に葉祥栄氏から資料の寄託を受け、九州大学に葉祥栄アーカイブを設立(https://shoeiyoh.com/)。アジア近現代建築史に取り組み、ヴァン・モリヴァンと葉祥栄の作家論研究を行っている。建築作品に《節穴の家》《TRIAXIS須磨海岸》《九州大学バイオフードラボ》《オーゼティック・パビリオン》等。日本空間デザイン賞金賞・銅賞(2019)、ウッドデザイン賞優秀賞・林野庁長官賞(2021)、山田一宇賞(2021)iF Design Award(2023)などを受賞。