10 Nov 2025

- Keywords

- Architecture

- Hiroshi Hara

- Interview

このテキストは、2021年6月28日にアトリエ・ファイ建築研究所にて行われた原広司へのインタビューを書き起こしたものである。その生い立ちから死についてまで、3時間にわたる語りの記録である。

(前編より)

幾何学と想像力

そうだなあ、数学っていうのはさ、すごいんですよ。今、幾何学って言ってるのはね、2500年前、2400年前かもしれないけれどね、ユークリッドがつくり上げた幾何学のことを言っているわけですね。それから派生して、あとでガウスのような天才が出てきていろいろなことをやるけれどもさ、基本的にはその時にできた体系を幾何学と言ってるわけじゃないですか。それで、1800年頃にガウスが現れて、ガウスは大体わかっていたんですね、新しい幾何学というのがありうるってことを。幾何学というのは想像力の話じゃないですか。想像力はものすごい自由にいろんなことを扱えるわけ。だけど需要がないのね。幾何学の世界の人たちっていうのは、この200年間っていうのは、じっと我慢して自分たちだけで考えて、ものすごいいろんなことを考えた。

それで、非常に難しくってですね。僕は好きだって言ったけどさ、努力してもどうしてもわからないんだよ。わかんないところはわかんない。難しいんですよ。想像力がね、伸びていかないんだよな。こうなんじゃないのかなっていうのが思い浮かべられない。そういうところがあるんですね。すべてじゃないですけどね。彼らはこういう世界はこういうふうに説明できますという説明の仕方をつくったんですよ。数学者の説明の仕方は実に想像力に富んでるんですよね。それだから、僕は数学者を信じてるんですよ。数学をやる人間っていうのは、一概には言えないけどね、かなりのことがわかっているなと。

ただ、それが日常生活でいうと何を意味するのかっていうことが非常にわからない。ですが、たとえば「離れて立て」って集落で教わった、ディスクリート〔離散的〕な社会があるというようなことっていうのは、数学者がいないと言えないからね、ディスクリートなんて。ディスクリートってのはなるほどこういうことをいうのか、というのがわかったから言えるんだよね。だけども、すんごい面白い。世界の考え方ってのがさ。特に、時間の考え方がすごいんだよね。

トポロジー

新しい幾何学、トポロジーっていうとね。これ〔(0,1)を指差す〕、わかりますかね。これが座標、x軸がありますね。ここに0って点があって、1って点があって、これらを外したこの内側ね。ここのところがさ、(0,1)なんですよ。開区間。これはここのところが閉じてないのね。数学者によればだよ、(0,1)と(-∞,∞)とはですね、構造的に見ると同じなわけですね。(-∞,∞)はいわゆる永遠じゃないですか。(0,1)は瞬間ですよね。つまり、われわれは、たとえばだよ、これから10秒考えてお互いに永遠を感じようかっていっても、なかなかにできないけどさ、10秒をほんとに大事に使えれば、できないだけでさ、それが永遠になる。だから、そのたとえばね、ある瞬間に永遠があるというのはさ、ほんとなんだよね。数学者のトポロジーの世界だけど。

それは、仏教でもそうなんですけれども、道元なんかは「両端なし」と言うんですね。「無端」とも言います。始めも終わりもないっていう、仏教のすごい時間論。これは非常にアジア的なんですよね。だけど、難しいことを言うと全部違って、まあこれは1つの例なんだよ。1つの例で、フィクショナリティです。距離を普通に1メートル、2メートルって測ってたら駄目ですよと。こういうようなものの見方をしたら、それはどういうふうにみえるかっていうことを言っている。これは1つの見方だけど、幾何学的な体系のなかでね、どういうふうにみえるかっていうかさ。そういうことをやろうとしている。それが僕はフィクショナルなんじゃないかと。現代の幾何学はすんごいフィクショナリティに富んでいるんじゃないかと僕は思うわけ。新しい物語を語るときにね、想像力だけで言ったっていいわけだよ。十分な想像力があれば、勉強しなくてもいいんだよ。想像力で言えればね。だけどそれは大概難しいことであって。数学者の人たちは軽々と言うわけだよね。

-

「ある瞬間に永遠があるというのはさ、ほんとなんだよね」

フィクションと幻想

たとえば、永遠って概念はさ、世界全体を半径1の円のなかに全部入れちゃう。それをいろんな人が試みているけど、そういう想像力ってのはすごい面白い。だから、想像力の一形態としての新しい幾何学ってのがあるかもなって。

──物理学もやっぱりフィクションなんですよね、どんどん新しいことがわかっていくまでの仮説だから。(小南)

どこまでちゃんとフィクショナリティってのを信じられるかっていうこと。物質とかさ、生命とかさ、それさえも疑うわけじゃない、基本的にはね。だから、そんなに疑っちゃっていいのっていう、そういう心配はありますね。だけども、たださ、やっぱり物理学ってすごいのよ。つまり、実験を何回やっても環境によっては同じ結果が出る必然的な世界ばっかりになぜかいく、というのはなんなんだろうねえ。それもフィクショナリティの1つなんでしょうね。なにか発見として、非常に確実な話っていうか。それはことによると神がいるぞっていう話とかも物理学と同じように確実なことなのかもしれないし。結局、真実ってのはいろいろわからないんだけども。なにか、われわれが建築家として生きるってのは、非常に、建築的に考えて生きるっていうかさ、その全体のストーリーをフィクショナルに考えられるように建築を考えていくっていう、そういうことが基本的にはあるんじゃないですかね。今日の最初の話に近いのかもしれないけどね。

大江さんが言ってたんだけれども、想像力には3段階くらいあって、まず妄想ってのはどうしようもない。支離滅裂でさ、駄目な考え方だよね。それで一番最後は構想力かな。真ん中は幻想。幻想は価値が高いのかもしれないね。『ルーミー語録』によると妄想は駄目なんだよ。幻想を高く評価している。つまりほんとに、神智学だから、神を知るってことだからさ、それが幻想的であるってことは非常に重要である。幻想的であれば美しいし、神を知ることができるわけだよね。

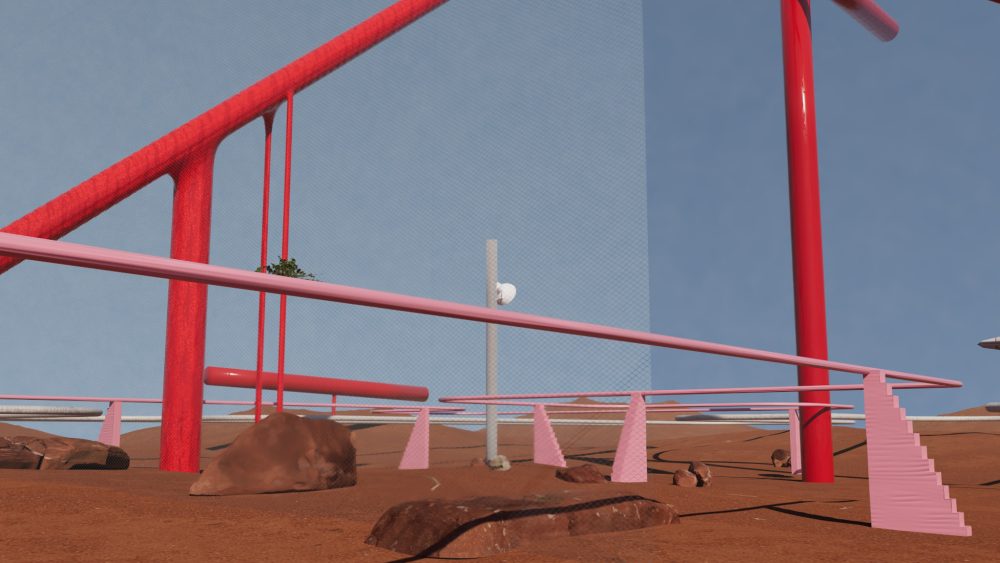

《空の池》

僕の池をつくってくれたアルゼンチンの作家〔レアンドロ・エルリッヒ〕がいるんだけども。この写真ね。ここで見た映り込みと実際の下の池の絵が合うんだよね。すごく良いですよ。ソローの『森の生活』の話に近いね。

なんていうか、建築をつくるときに建築だけじゃなしに、そういう癖は元々あったにせよね、やっぱり集落調査をやったせいだよね。集落調査で一体人びとは何を考えているんだろうかというのを推測する時に、背景となる文化を勉強した。そうすると、歴史のなかにいろんなものが見えてきて、それでどんどん知識として勉強しなくちゃならないので勉強していくと、いろんな世界を相手にすることができた。

そのソローって人は測量を始めるんだよね。ハーバード大学を出て、近くの森に住んでいるとさ、みんながこの池は底が深くて地球の反対側まで続いているっていうから、それじゃあ測ってみようじゃないかっていって、測りだす。これがアメリカにおける測量の始まりじゃないかって説がある。プラグマティズムの始まりじゃないかな、みたいな説もある。要するに、人びとはその池があまりに美しいので、地球の反対側まで穴が開いているんじゃないかと考えていた。そのストーリーを彼〔レアンドロ・エルリッヒ〕は知らなかったけど、実現したんじゃないか。彼はね、どうしようかなあとかいろいろ迷ってたねえ。僕は、空の場合は小さく部分にまとめた方がいいよって言って、だんだんとやっていって、なにか素晴らしいものをつくってくれたわけだけど。

たとえば、バックミンスター・フラーなんてのもすごい人だと思うけれども、そういうすごい人ってのも、ほかの分野を見たっていっぱいいるわけじゃない? それで、建築が領域を専門化して狭めて狭めて、自分たちの内輪のなかで夢中になってやっているから、広いところを見ている人たちのほんとの偉大さがわからないんじゃないか。それで、ひとたびフィクショナリティっていうものを考えてしまえば、物事をそういうものだと考えてみれば、良い物語を書くのに、別に建築でなくたって書けるはずだけども。まあ建築が一番、なにか見分けやすいんだっていうような感じはしているけれどもね。だけどまあ、それが妄想だっていうふうに映るとどうしようもないわけだよね。

──何が妄想と構想と幻想を分けると思いますか?(小南)

それはよくわからない。歴史じゃないですかね。歴史的裁判っていうか、なにか下問されるんじゃないですかね。それが『建築に何が可能か』のなかの1つ重要な解だと思う。歴史に呼ばれる、呼び出される。逃げようと思っても、歴史が言うわけですよ。だから、油断できない。だから、近代化=均質空間だとかいうふうにしていく仕組みっていうのは危険であると。みんな、イコールにしていくというのは非常に危険ですね。

-

「ここで見た映り込みと実際の下の池の絵が合うんだよね」

ディスクリートな社会

学生たちが暴れて、いつどうなるのかわからないし、先生たちはまあ俺はおでん屋になるかとかそういう話をしている。そういう時に一体どこに行くべきかって。どうも時代がそういう時代だったってこともあるんだろうけれども、集落をもう1回見た方がいいんじゃないかっていう。

なぜかっていうとね、都市をずっと見てきたんですよ。30歳の時に『建築に何が可能か』という本を書いて、原稿を女房に渡して、世界一周の切符を買って、それで2ヶ月かけて見てきたんですね。そうして、印象はどういうものかっていうと、近代建築ってのは非常に面白い。わかった。特にバックミンスター・フラーのモントリオールのガラスの球とかさ、ほんとにすごいと思ったけども。だけどね、同時に歴史をすごいと思ったわけよ。ヨーロッパに行ったりして、やっぱりすごいなあって。たとえば、イスタンブールに行ったりして、モスクいいなあと。だけど、それで集落行ってみた方がいいなと。二番煎じになるかもしれないけど、本気になってやってみるかなっていう。なにしろ最初にね、ル・コルビュジェが行ったっていうムザブの谷に行ったらね、そしたら幻のようにほんとに建っている。これは、すごい、やっぱりやってみないとわからないんじゃないかって。

そうして、その次に中南米に行ったら、もう、しょうがないまちばっかりなんだけども、だけども、なにか1つだけディスクリートな集落のタイプがあって。それはなにか、1軒1軒がこう離れててさ、離散的なんだけど、声も届くし、合図も届く。散村集落なんですね。結局、いろんな集落を見て、いろんなことがわかったけれども、一番面白かったのはそれじゃないかなと僕は思うんです。行って良かったとそう思う。ヨーロッパの人たちはこのディスクリートな集落を知らないなって。もちろん本には書いてあるんだけど、ディスクリートっていう概念が説明されてないっていうかね。

すごい面白い集落で、ものすごい痩せた土地に離れて建っているわけですよね。それはどういうことを意味するかっていうと、痩せた土地だから、ある期間畑をやると次の年は待ってなくちゃいけない。その間何するのっていうとさ、それが重要だと思うんだけど、なんだか知らないけど、みんな勝手に生きてこいみたいな話じゃないかと思うんだよね。畑作ができている間はコミュニティが重要なんだけども、その次の年になると、なんかいわゆるディスクリートな世界になって、みんな離れて立つ。お互いに助ける方法はないし、だからしょうがない。なんとかして食べたら、次来たらっていう。集落っていうのは、なにかそういうもんじゃないかと。すごい良い世界があるんじゃないかっていうかね。そういうふうにフィクショナリティとしてつくり込んでいる方が……そういう解釈をしようということは十分あるわけですし、事実はまったく違うよと言われてもいいんだけども。まあ、そういう世界だよね。

僕は、まだはっきりわかっていない、というかわからないことだらけなんだけども、民主主義とは違う、ディスクリートな社会が次の社会だと思っている。子どもたちにさ、ディスクリートだって言ったって無理だよね。自分ひとりで生きろって言ったってさ、子どもが生きられるはずがなくてさ。それはみんな助け合わなくちゃいけなくて。だけども、ある程度経ったら、そんなの、なにか言いたい一言もぐっと我慢して、適当にやったらっていうのは、そういうのもいいよね。そういうことは必要じゃないかっていう。そういう、そういう社会なんだよな。そういうディスクリートな世界を見つけたっていうこと。

当時あったのは『建築家なしの建築』とかさ、そういう考え方なのかもしれないけれども、そういうことではなしに、なんていうか人間の集合形態とか集まり方には、いろんなやり方があるんだよという、私の基本となっているのはそういうことじゃないですかね。そのときに、別段、自分の解釈だけだときっと信用されないわけですよ、それはあなたの個人の考えじゃないの?って。恣意的な考え方じゃない?って。いやそうじゃなくて数学者はこういうことを言ってるけどって言うと、イエスと言わざるを得ないんだけどね。そういうことじゃないでしょうかね、数学っていうのは。数学ってのを普通の知識とかと同じには考えちゃいけないんですよ。想像力の1つの形態っていうかね、そういうふうに考えなくちゃいけない。数学ってのは、特に幾何学はね。

有孔体

有孔体ってのがあるんですね。穴が開いている。実は僕が考えてきたことってそれに尽きるんですよね。そういうふうなものを最も美しくつくるにはどうしたらいいのかっていう。幾何学=孔の話じゃないんだけれども、建築でいうと窓とかさ、入り口とかあるから、絶対に孔の話になるわけですよ。それで、じゃあ幾何学はどうなっているのかっていうと、1つ1つ整理された部分があって、それは孔がなくって、面に境界がない球なんですよ。風船は境界があるんですよ。だから、これを塞いでおかないと球にならないですね。こう広げたときに紙と同じになっちゃうんで。

トポロジーってのは、伸ばしたり縮めたりなにかいろんなことをする。さっきの一瞬と永遠と同じようにね、如意棒と同じようにぐっと縮めたやつと伸ばしたものが同じなもんだから。そういうことでは、トーラスは非常にユニークな話で、孔が真ん中に1つ開いてるわけですね。Σn〔シグマ・エヌ〕っていう形があって、これは孔がn個も開いてる。数学者たちは、n人浮き輪って呼んでいるんです。今年の夏ね、能登でつくろうとしている模型はそれなんですけれども。8人乗り浮き輪みたいなやつをつくる。つくったやつをもっと数学的に突き詰めると、なにか、ブーケっていう概念が出てくる。

物の形ってのは、三次元に見えているけれども、面としては二次元ですから、二次元に孔の開いていない形と、球とトーラスと、Σnっていうのがあるぞと。鉛筆で紙に穴を開けたもの、建築はそれに近いわけですよ。ポアンカレが発見したんだけども、組合せ幾何学というのがあります。ポアンカレは形を他人に言うことはできないだろうと。だから、貼り合わせて言う。貼り合わせたやつについて説明しようという態度に変えたんです。

僕は数学の本をこの引き出しの一番上に入れてるんだけどさ。松本幸夫というトポロジーの先生が書いている本なんですよ。この本だけを信用してる、この本は読む、この本だけは読むぞっという本なんですね。本で散々勉強してるわけ、何回も何回も読んで。わかるところはわかるんだよ。わかる計算のところはちゃんと勉強してある。それから、わからないものはわからない。だからもう、これだけ努力して、得るものはたったこれくらいかと思うと愕然とする。でも、それはきっといろんなことに通じてる、理解に通じてるからしょうがないんだけども。

だから、想像力の根拠ってのを自己点検するときに、他者がやったことの成果があるんだったら、それに従った方が自分の想像力、形の想像力に頼るよりも良いのではないかと思っている。その時に、一番わかりやすいやつは何かっていうと、一番難しいけれども、数学じゃないかなと僕は思うんですね。たとえば、音楽とかって何がなんだかわからないじゃないですか。それはさ、そのなにか、世界中の数学者が200年も黙ってものすごい考えててさ、何があっても、黙っててさ、ひたすら黙ってて、お互いにコミュニケーションをとって、つくってきた世界だからさ、ものすごいことを考えているに決まっているわけですよ。ただ、僕らが理解できないだけでね。やっぱりすごいことを考えている。

そういうことで、「ああ、あの建築がそういうわけか、なるほど」っていうふうに言ってくれればいいんじゃないかってときにさ、フィクショナリティってのはさ、なにか歴史に期待するってところがあるわけね。希望の要素がある。だから、神なき世界は希望がないかっていうと、そうではなしに、歴史においては、歴史を信じるっていううえではやっぱり希望があるんじゃないかな。

-

「適当にやったらっていうのは、そういうのもいいよね」

勉強について

──数学の勉強はいつから始めましたか?(ヴェロニカ)

数学の勉強を本格的にやり始めたのはね、正直言うと大学を辞めてから。僕がいた頃は60歳で大学を辞めるでしょ。だから、元気があるわけですよ。札幌ドームを設計している最中だった。60歳になると全部忘れているから普通の微分積分とか基礎から始めてね。だけどね、ほんとに数学の素養がないってことがわかるんですよ。ほんとに全部独学だからね。これはなんて読むんだろうと。そりゃ、意味はわかってるんだよね。意味がわかっているならいいじゃないのっていうけど、読めないとさ、すんごい大きな障害になる。結局は要するに、全体の素養のなさっていうかね。みんなが日頃に、子どもの時から一緒にやってたりさ、なにかやってたら、必ず出てくることだからわかるはずなんだよね。だから講義がいかに大切かっていうね。もっと大切なのは、先生が前にいて、みんなが寝ているなかを、助手と先生が話しているのを聞いててさ、ああ、ああ、そういうことかと知っていくことだと思うんだよね。だから独学の厳しさ、限界があると知りましたね。

あなたの質問、良い質問だったね。いつから勉強をしたのか。60歳以降の独学ですが、今まで24年間やったわけだね。でも、わからないものはわからないんだよね。ここが壁だってわかってるわけだよ。そこの概念がどういう概念なのか想像できれば、次に進めるし、より広く視界が開けるんだけれども、それがわからない。ずっとそこが壁になっている。普通のことだったらさ、2、3回覚えればさ、わかるはずなんだけどね。それがわからないんだよね。

数学者といえども、1日休んだらもう3日猛勉強しないと追いつかなくって、3日休んだら1週間猛勉強しないと駄目で、1ヶ月休んだら数学者であることをやめた方がいいっていうの。毎日毎日同じ概念をね、繰り返して考えないと、それを考えられなくなっちゃう。そういうものらしいんですよね。だから、やっぱりピアニストがピアノを1ヶ月も弾かないでいたら実力はガタ落ちになっちゃって、やめた方がいいってなっちゃったっていう。建築的なことは毎日考えるから、それと同じように数学のことを考えれば楽しいっていうこと。そんなふうに考えられないかなあ。わかれば面白いけど、わからなければほんとに面白くない。だけども、わかる範囲が少しずつ広がっていけば希望はあると思っている。そういう、数学で建築を考えようとしている人はおそらくいないだろうから、きっとその点、ユニークですよね。それがうまい成果を生むかどうかはわからないけれども、でもそれはユニークであるとは言えますね。

情景図式とマイクロデュレーション

モダニティってのはさ、要するに時間だってことですよ。建築は昔から時間と空間との組み合わせでできているということでありましたし、そんなの珍しいことではないけれども、建築ってのは出来事であるという概念がある。ウィトゲンシュタインが言ったわけだよね。世界の総和というものは、物の総和ではなくって、起こった出来事の総和であると。道元はなんでも時間だって言うわけ。山も時なり。それから、海も時なり。山も出来事だし、海も出来事だっていう考え方で、それはすごく有力だよね。

フィクショナリティってのは、こういうタバコならタバコというフィクショナリティなんだけども、つくる時にさ、その建物で人がどういうふうに登場してくるかなとか、そこからさ、美しく見せることができるかとか、そういう場面、つまり私の言葉で言うと、情景図式で考える。情景図式で考えているということは、なにか次々と変わっていく場面、あるいはそんなに綺麗に変わらないにしても、象徴的な変わり方とかさ、そういうようなことを考えているわけですよね。それは1つの時間的な変化っていうかさ、風景が変わっていくということと同じように、そういうことも含めて出来事というのを考えています。

──情景図式と幾何学はどのように結びつきますか?(小南)

それはですね、どういうかたちで結びつくかというと、記号です。普通はね、スカラー場なら地形だし、ベクトル場なら動いているもののね、それぞれそういう場がある。そういう場で物は記号として現れるわけだよね。だからね、空間のなかにさ、ある物を登場させる。これはこの位置、これはこの位置と対応づけることを場という。それを記号ということに関して言ったらどうかっていうので、糸口を求めているわけですよ。そう考えてみればさ、記号Aっていう人が舞台に出てきてさ、記号Bってのが出てきてさ、どうのこうのなるってのをさ、その心は書けないかもしれないけれど、物の動きとしてはさ、その現象ってのは時間的にちゃんと位置を変えて書いたりしているわけじゃない。漫画みたいなものと同じように、そういうことを考えながら建築をつくっている。

記号とは何かみたいなことは、言わない方がいいんじゃないかって僕は思っている。曖昧な部分は曖昧なまましておいて、まず、記号というものをある場所に位置づけることができないか。これはここの位置、これをここに置いてと、現にできているもんね。こういうことができているというのは、ここを場としてしつらえられてるんじゃないか、と僕は思っている。かなり数学的な準備ができてるんだよ。こういう用意ができれば、書けるんですね。

それで、今日の1つの行き着いた先かもしれないけれどさ、僕にはマイクロデュレーションっていう考えがある。さっきの(0,1)は永遠でもあるし、人生もデュレーションである。だから、建築はある非常に狭いデュレーションのなかで、どちらかといえば常に変わっていくというかな、そういう世界に生きているっていうのは事実だし、それをどういうふうにフィクションとしてつくり上げるのかというのが一番の問題であるから。そのためには概念図の装置が必要だけど、マイクロデュレーションはすんごいうまい概念で、たとえば、自分の人生が4つ、5つ、6つに分かれますよとかさ、記号で書けるわけですね。γ1から始まって、γ2になって、γ3になって、γ4になって、γ5になって。

それで、現実的な問題として僕は歳をとってきて、僕は死ぬってことをものすごいよく考えるわけですよね。死ぬ前に死に切れってことなんですよ。死ぬ前に死に切れ。それはね、日本のまた、空海なんだけどさ。空海は死んで死んで死んで死んで死んでって、5回書いてるんだよな。5回死ねって言っている、死ぬ前に。それは、つまりね、フィクショナリティなんですよ。死に方をめぐるフィクショナリティ。何やっても駄目だし、何やっても正解はないけれど、死ぬ前に死に切れって。やっぱりいい言葉だな。そんなことはみんな気づかない。800年頃だったかな、空海が言ったのは。

小南弘季/Hiroki Kominami

都市史研究。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻を卒業後、2020年より東京大学生産技術研究所助教。「江戸東京の神社に関する都市建築史研究」によって博士(工学)を取得。現在は低密度居住地域の社会空間史研究、ブラジル近現代建築研究に従事。共訳書に『EXPERIENCE:生命科学が変える建築のデザイン』(鹿島出版会、2024)がある。

ヴェロニカ・イコンニコバ/Veronika Ikonnikova

ウクライナ出身の建築家。ウクライナと日本で教育を受け、2018年に東京大学大学院工学系研究科建築学専攻を卒業。修士(工学)。2019年より隈研吾建築都市設計事務所に勤務。

タイラー・マクベス/Tyler McBeth

コロラド出身の建築家。2015年にテキサス工科大学を卒業後、2018年に東京大学大学院工学系研究科建築学専攻を卒業。修士(工学)。2019年より日建設計に勤務。

原田爽一朗/Soichiro Harada

建築家。一級建築士。2015年より隈研吾建築都市設計事務所に勤務。2024年コロンビア大学大学院GSAPPを修了後、BIG ニューヨーク事務所に勤務。共訳書に『プレイスメイキング・ハンドブック〜公共空間を魅力的に変える方法〜』(学芸出版、2025)がある。

原広司/Hiroshi Hara

1936年、神奈川県生まれ。1959年、東京大学工学部建築学科卒業。1964年、同大学大学院博士課程修了、工学博士。同年、東洋大学工学部建築学科助教授。1969年、東京大学生産技術研究所助教授、1982年、同教授。1997年、同大学を退官、同大学名誉教授。1970-1998年、設計活動をアトリエ・ファイ建築研究所と協働。1999年、原広司+アトリエ・ファイ建築研究所に改称。2001年、ウルグアイ国立大学 Profesor Ad Honorem。2025年、逝去。