23 Feb 2017

フランス、ドイツの伝統

毛皮取引でケベックに入っていたフランス系の人たちは、ミシシッピー川沿に南下して、ニューオリンズまでのルイジアナに入植し、また、ドイツ系の人たちはペンシルバニアから、アレゲニー山系各地に入植していった。さまざまな入植者達の家は、初期の小さな家から、次第に大きな家を建てるようになり、やがてヨーロッパの建築様式を住宅に体現した立派な家へとなっていった。

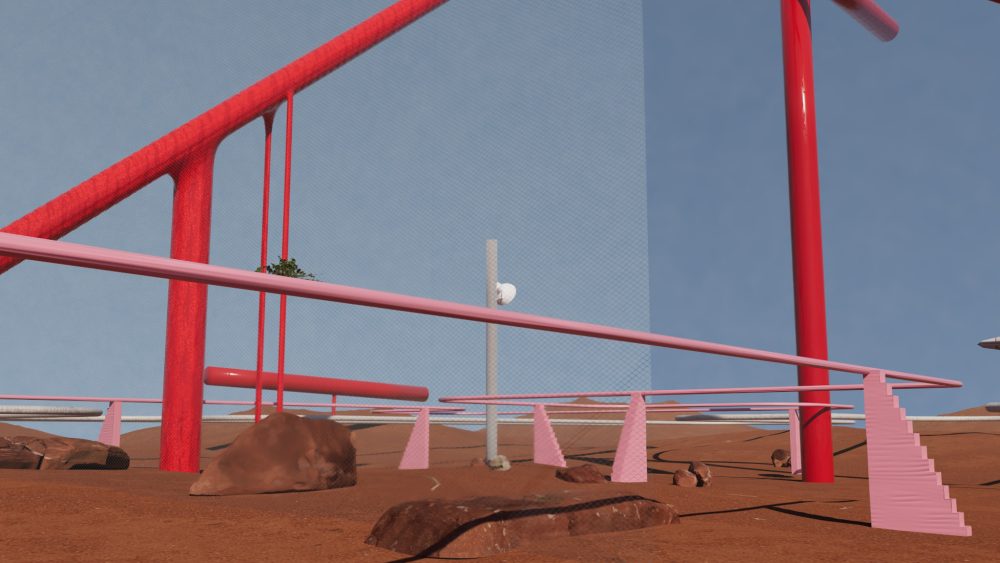

ダッチドアとフレンチ窓

オランダ系の入植地では、ドアが上下に分かれていて、通常は下だけ閉め、上半部は風通しや採光のために開けておく。アヒルやニワトリなどの家畜や犬などが台所に入ってこないようにするためであった。ミシシッピー沿いのフランス系入植地では、湿気の多い南部ということもあり、ベランダをめぐらせた高床が多く、ベランダに面した窓は通風のために床までの縦長窓であった。

-

家畜が台所に入らないように、上部だけ開ける

-

南部のフランス風ベランダ住宅では、床までの縦長窓になっている

-

出入りできる場合もあるが、主に窓として機能している

-

窓の内側の壁見込みに折れ戸が2段に隠されている場合があり、暑い時には下だけ閉めて室内を暗くすることもある

開放的な外部居間のあるドッグトロット

農業移民がまず行ったのは開墾と家作りで、必要最小限の部屋とともに、雨でも作業のできる空間が大切であった。安全確保のために犬を飼うことが多く、ベランダはドッグトロットと呼ばれることもあった。

-

2部屋の間がベランダになっている

-

2部屋の間と前面がベランダになっている

穀物や干し草の倉庫

大草原を開墾して収穫が多くなると、穀物を貯蔵したり、干し草を収納しておく倉庫や納屋が必要となった。馬車を利用してできるだけ省労力で作業ができるような工夫をしていた。

-

コーンクリブと呼ばれるこの貯蔵庫では、トウモロコシを上から入れ、下の小さな穴から取り出す

-

馬車の荷台から干し草を直接上の納屋に収納しておいて、冬には真ん中の通路に投げおろして、牛に与えていた

荷物昇降の扉とフード

ドイツからの移民が建てた農家の2階に、荷物を揚げ降ろしするため扉があり、滑車を取り付けるための出桁にはフードと呼ばれる小さな屋根が付いている。

-

出入り口の両側に小庇 (ペントルーフ) と、上部にはフードが付いている

-

2階+屋根裏の大きなログ棟上部に荷物昇降用のフードが

ヘビーティンバー住宅の小さな窓

ドイツ系入植地の初期住宅では、ドイツ風のヘビーティンバー住宅が建てられ、窓は小さかった。

-

1766年に建ったというドイツ風の木造住宅

鉄のカーテンがあるベランダ

ニューオリンズのフレンチ・クオーターでは、2階や3階のベランダまわりに、19世紀中頃の鋳鉄製レース飾りが多く残っている。柱やペディメントにも鋳鉄の飾りが使われ、南部の中心都市として栄えた当時がしのばれる。

-

南部の暑さを凌ぐベランダの生活に華やかさを加えた鋳鉄製飾り

-

手摺は実用的だが、アーチは飾りであり、街の中心部で特に多く見られた

玄関扉と窓の美学

初期のアメリカ住宅では、玄関前に廂がない家が多いので雨の時に不便だろうと思っていたら、玄関のことをマッドルーム(泥の部屋)と呼ぶので、「なるほど傘の開け閉めは部屋の中でするのだ」と気づいた。マッドルームを少しでも明るくするために、扉まわりの採光がデザインポイントになっている。

-

ブルズアイと呼ばれるガラスが扉枠の上に入っている

-

扉上のペディメントと一緒にデザインしている窓

-

扉の左右と上部を囲むようにガラス窓がデザインされている

-

扉の左右と上部を囲むようにガラス窓がデザインされている

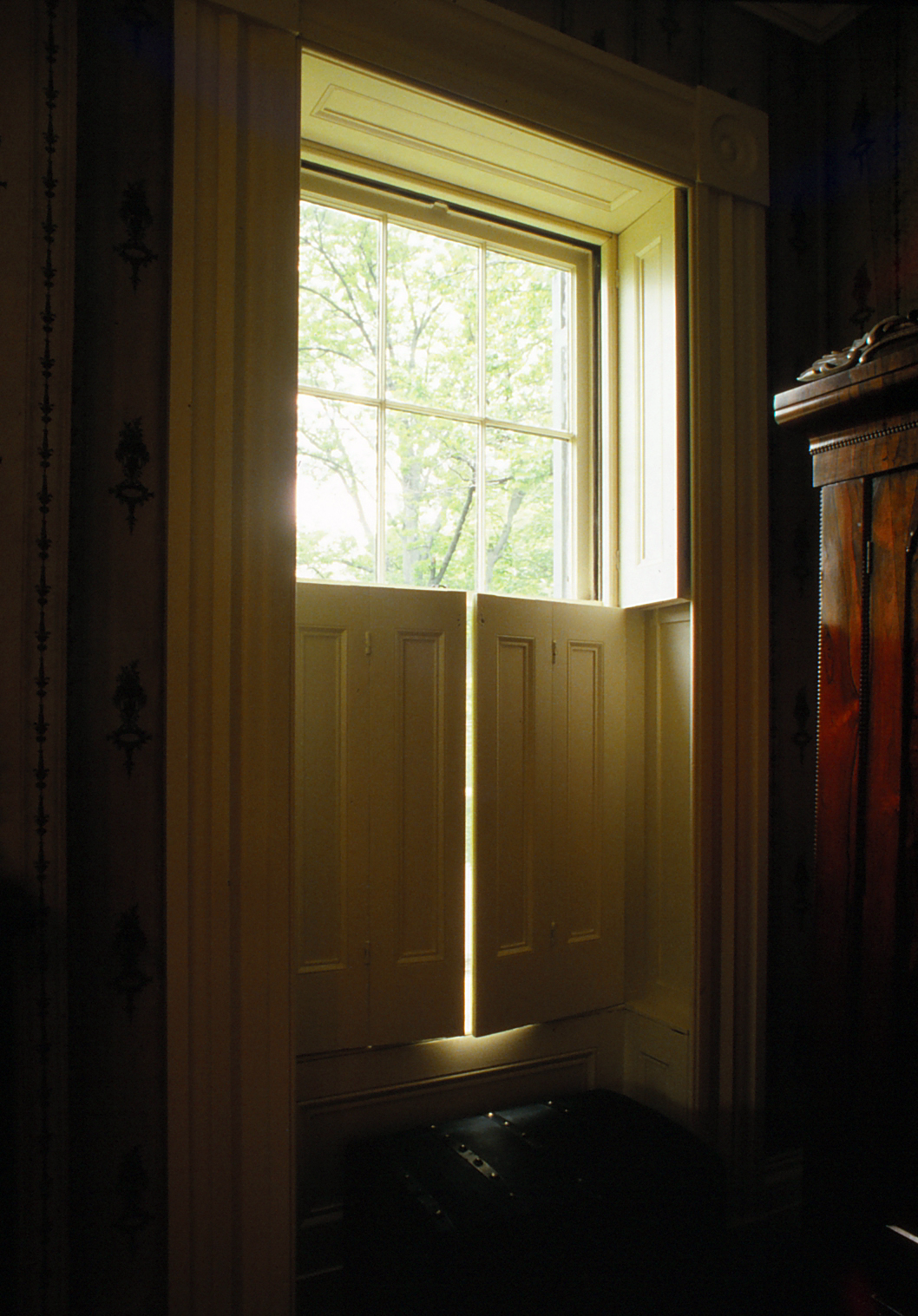

玄関ホールの採光

玄関扉まわりからの採光が、玄関ホールを適度に明るくし、客を迎え入れる

-

玄関ホールから次の間へのドア上にも、玄関と同じスタイルの窓がある

-

広い玄関ホールは、パーティーの時などの重要な場で、調度類や絵画も飾ってある

-

玄関ホールは階段室としても機能していることが多く、動線の中心としての明るさが求められる

階段室のトップライト窓

階段室が家の中央にある場合は壁からの採光が難しく、トップライトを設けるようになった。暖炉の煙突とともに、外観では塔状のアクセントになり、内部では上からの光で空間に高揚感を与える。

-

螺旋階段を八角形の空間に収め、その上部に八角形のトップライトを設けている

-

下から見上げると、手摺が緩やかにうねって上昇する先端にトップライトがある

-

吹き抜けの上にある上階のハイサイドライトが、下階のトップライトの役割を果たしている

八木幸二/Koji Yagi

建築家。1944年愛知県一宮市生まれ。1969年東京工業大学建築学科卒業、同大助手。OTCA専門家派遣 (シリア田園都市省) 、クインズランド大学研究員、オクラホマ大学客員助教授、MIT 客員研究員、東京工業大学教授を経て、現在京都女子大学教授。