05 Nov 2018

- Keywords

- Architecture

- Interview

「何かをデザインするときの一番の資源は、人々の『ふるまい』(Behavior)である」───建築家・塚本由晴氏は“窓”を学問として研究する「窓学」の一つ、「窓のふるまい学」を窓研究所と共におこなってきた。研究成果から生まれた書籍「WindowScape」シリーズは、現在4か国語以上で出版されている。インタビュー前編では、「メイド・イン・トーキョー」に始まる1990年代の東京を舞台にしたフィールド・サーべイから、窓をめぐる世界各地の人々の生活や気候風土を実地調査する「窓のふるまい学」に至る過程が語られる。

────「窓のふるまい」とはとても印象的な言葉だと思うのですが、ふるまいを軸に建築を考察するようになったきっかけは何だったのでしょうか。

経緯は色々とあるんですが、もともとヴァナキュラーな建築にすごく興味があったことはひとつです。建築家の作品集と同じぐらい、民家や集落の本を読んだり見にいったりするのが好きで。ヴァナキュラーな建築というのは、それぞれの地域の人たちが専門家のいない世界でうまくいったりいかなかったりを繰り返しながら、時間をかけてつくりあげてきたものです。気候の特性、地域の自然特性、入手可能な材料、それをもとにした技術、人々のなりわい、ふるまい、そういったものがうまく均衡してかたちになったようなものなんです。

しかしそれは昨日と明日が変わらない、定常社会のあり方を前提にしたものなので、人間の生産性が爆発的に増大し移動が自由になった近代以降はもはや成立しない。そのような認識からモダニズムの建築が始まっていることは分かるんだけれども、私はそういう均衡を諦めたくない。ヴァナキュラーな建築が持つ良さ、正直さ、面白さ、かわいさ、色々ありますが、そういうものが現代建築ではどうしてできないのかなと。

1980年代後半から90年代初頭にかけて、私が所属していた坂本一成研究室(東京工業大学大学院)のテーマは「環境としての建築」でした。これは建築をオブジェクトとして対象化してとらえるのではなく、建物の周囲やそこでの活動などの関係性の中に位置づける捉え方です。そこでは建築デザイン論のエコロジカルな転回の端緒といっても過言ではない、認識の更新を試みていました。

当時は地球環境問題が建築でも議論されはじめた頃で、「窓学」にも参加されているパッシブソーラーを実践されていた小玉祐一郎さんや加藤義夫さん、『環境建築論序説』(彰国社、1979年)の瀬尾文彰さんなどをゼミにお呼びしてお話を伺っていました。そこでは環境工学のアプローチ、エコロジーの思想などとの相違を確かめながら、独自の「環境としての建築」を論理化しようとしていました。その中で「環境としての建築」を考える上で柱になっていったのが「構成論」でした。

────構成論とはどういったものですか。

建築の部位・部分の捉え方には色々あって、部屋という単位で捉えることもできれば、床や壁といった構成部材で捉えることもできる。内と外の組み合わせで捉えることもできるし、いくつか有効なやり方がある。そういう分節の単位を最初に決めると、全体としてどうまとめるかという、単位の関係も変わってきます。

こうして部分と全体の問題として建築を捉えると、機能概念が背景に後退して、部分同士、部分と全体の関係性が前に出てくる。その関係性が建築の中の差異となり、それと使われ方や周囲との関係が対応されることによって、そこで生成される意味が捉えられるようになる。そういう相対的な位置づけから、建築の「部分」、「全体」のもつ意味を捉えようというのが構成論です。そうすると、面積、コスト、そして機能、といった一般に流通している説明言語を使わなくても、建築を説明できるわけです。建築の固有性を担保しながら建築を考えられるようになる。

こうして研究室では構成論に熱中していたのですが、でもそれと東京で暮らすことのリアリティの間にはズレがあった。ある種の形式言語をつくろうとしているので当たり前なのですが、問題は都市の方がもっとダイナミックだということ。構成論では建物の要素同士の相対的な関係性は説明できるけれど、最初に「全体」のフレームを決めないと議論ができない。

そうすると「東京」という都市の面白さはなかなか捉えられない。だからその「全体」のフレームを広げて、建築の外側や周囲、あるいはその中で繰り返されることまで含めて考えられたら、もっと面白いだろうと思うようになりました。

その頃にちょうど熊本県で「くまもとアートポリス」という事業が始まって。住宅などを設計していた若手の建築家たちが、熊本県内の公営住宅の建て替えのタイミングで、公共建築をつくりはじめる。細川護煕知事の時代です。ベルリン国際建築展(IBA)の方法に学んで、磯崎新コミッショナーのもと、県内の色々な物件の設計を活きの良い建築家に発注する。その多くは東京を拠点にしている方々でした。これは文化施設も、民間の施設も巻き込んで県内全域に展開しました。

それに対応して、参加した建築家たちの間で建築設計と制度との関係がよく議論されるようになってきます。その根本にあるのは、公共建築の発注者が想定する施設のあり方と、地域とそこに住む人々の個性との応答から導かれる施設のあり方との間に、齟齬があるという問題です。施設のあり方自体を、立地、使われ方、プログラムから見直す、そうした議論にも強く興味を持つようになりました。1990年頃にはヴァナキュラーや環境、プログラムといったこうした複数の議論があったのですが、それらを同時に語る人は少なかった。でもそういう異なる関心を持ち続けるうちに、「ふるまい」がそれらを串刺しにできることに気がつきました。「ふるまい学」はこうした議論を統合するものと言うこともできますね。ですから、こうして実際に「ふるまい学」、と言葉にしはじめるのは2008年頃ですが、いきなりそのアイデアが出てきたわけではありません。その時々の関心に沿って貝島桃代(アトリエ・ワン)や研究室の学生と一緒に色々試みてきた結果です。

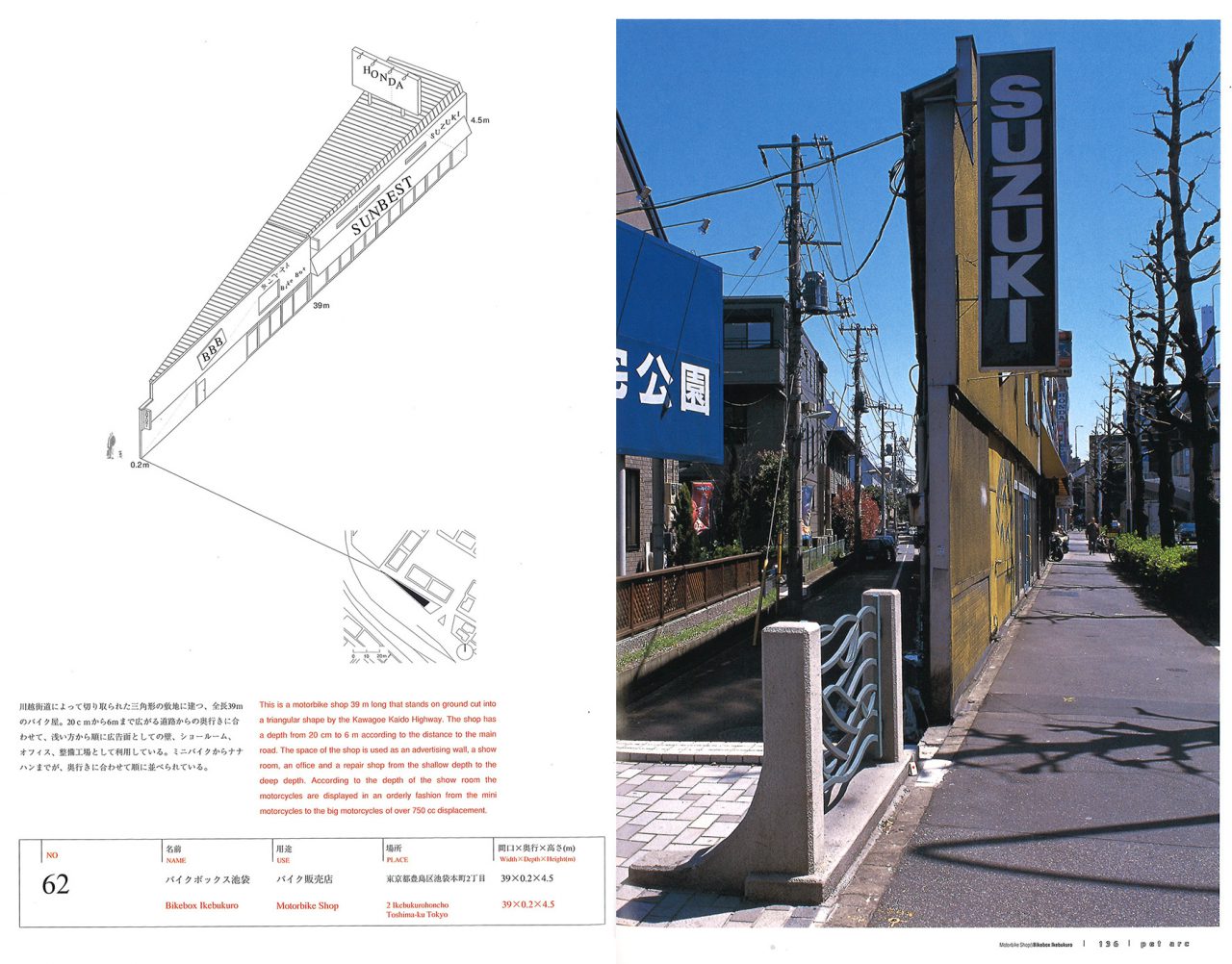

その試みのなかでも、最初に私たちが取り組んだのが、1990年代当時の東京のハイブリッドな建築を集めた『メイド・イン・トーキョー』や極小の建築を集めた『ペット・アーキテクチャー・ガイドブック』でした。

────書籍「メイド・イン・トーキョー」には、スーパーマーケットの上が自動車教習所になっている「スーパー・カー・スクール」や、首都高の高架下を利用したデパート「ハイウェイデパート」など、東京にあるユーモラスな建築がたくさん出てきますね。身近なところにもこんなに面白い建築があったんだなと気づかされます。

建築家が作品としてつくったものではなくて、人々が必要に駆られてつくっちゃったみたいな、そういった建築が東京にはいっぱいあります。そういう建物からは、どんな悩みや思いつきや気づきが、それをつくらせたのかが読み取れます。暮らしや、生きるということが建物を通して見えてくる。自分たちも、そういう建物の仲間のような建築をつくりたい。建築家が社会を啓蒙することも大事ですが、既に人々がやっていることの中に面白さを見出し、応援するのも大事かなと。

-

「ハイウェイデパート」 2層のデパートが湾曲する首都高速道路高架下約500mに位置している (貝島桃代、黒田潤三、塚本由晴 『メイド・イン・トーキョー』鹿島出版会、2001年)

© Atelier Bow-Wow All Rights Reserved.

-

川越街道によって切り取られた三角形の敷地に建つ、全長39mのバイク屋 (ワールドフォトプレス発行『ペット・アーキテクチャー・ガイドブック』(c)2001より転載)

この二つのリサーチをそれぞれバイリンガルで本にしました。すると、海外の建築家や大学の研究者からの反響とともに、美術のキュレーターからすごく良い反応があって。そこからアトリエ・ワンがアート・ビエンナーレなどの展覧会に呼ばれるようになりました。現代美術の世界でも「リレーショナル・アート」と評されるような、他者の介入を許すことで生まれる現象や関係性を表現とする作品への評価があって、われわれのやり方もフィットしたと思います。

────ビエンナーレからの依頼はどのようなものでしたか。

当初の依頼は展覧会が開かれる都市を事前に訪れ、その都市空間を観察して「ペット・アーキテクチャー」みたいなものを美術館内につくってくれないか、というものでした。でも「ペット・アーキテクチャー」は必要に駆られてつくられたもので、その素朴さというか、屈託のなさに面白さがあるもの。ですから、それを美術館で再現することは不可能です。

そこで、展覧会が開催されるそれぞれの街に乗り込んでいったところ、人々が共有する都市空間を楽しむ「ふるまい」がそれぞれの街にあることに気がつきました。しかも、そういう人々の「ふるまい」は独自の治具や道具やモノに支えられている。それらをちょっとひねると、普段とは少しだけ違う人の集まり方をつくれるのではないか。いわば社会実験のようなものです。

実際には大きな家具や、動く建築みたいなものを街中につくることになるのですが、それらは全くの異物ではないので、地元の人たちも「なんかいつもと違う。面白そうだな」と参加してくれる。そこにできる小さい渦のような人々のまとまりを「マイクロ・パブリック・スペース」と呼ぶようになりました。新潟、光州、上海、リバプール、サンパウロ、イスタンブールなど、世界中色々な場所でそこでしかできないことをやりましたね。

-

《ホワイト・リムジン・屋台》 10メートルに及ぶ長さのリムジン型の屋台。「越後妻有アートトリエンナーレ2003」に出品され、関連イベントや町のお祭りへ出張営業したり、貸し出された

© Atelier Bow-Wow All Rights Reserved.

-

《マンガ・ポッド》「第4回光州ビエンナーレ2002」に際してつくられた休憩所。ポッド(Pod)は「さや」という意味で、内部にいる人は構造体の中でマンガを読むことができる

© Atelier Bow-Wow All Rights Reserved.

その経験から、人々の「ふるまい」が建築や環境をデザインするときの一番の資源だ、と気がつきました。物理的な材料は少しあればいい。大事なのは、人々のほうにもともと備わっている、ここでどうふるまったらいいかという知識やスキルだと思います。それをもっと引っ張り出したい。地域の人たちが全く知らない何かを突然持ってくる落下傘部隊みたいなやり方もありますが、それは私たちのやりたいことではない。むしろそこにある人々の「ふるまい」を応援する、勇気づけるほうが面白い。「ふるまい学」のアイデアは、この頃から明確になっていきました。そしてその頃にYKK APから、「窓についての共同研究『窓学』をはじめるから参加しないか」と声がかかったんです。

────なぜふるまいから「窓」を考察するのでしょうか。

窓は、光や風や熱など自然要素のふるまいが建築の中で一番集まるところです。そこに人のふるまいも寄り添うわけで、そうしたふるまいの集まり方によって全く違った窓になるのです。それが反復されて人々の暮らしを支え、地域の文化になる。世界中の窓を観察しながら巡ることで、それぞれの地域のやり方に交ぜてもらおうと思いました。われわれの場合、研究することで「交ぜてもらう」という意識が強いのかもしれません。

-

スリランカ、ベントタ近郊の建築家ジェフリー・バワ設計の別荘「ルヌガンガ」の窓

Ⓒ東京工業大学 塚本由晴研究室

日本だけで設計していると社会背景が限られてくるので、使う窓の種類も限られてきます。日本建築の柱梁で枠づけされた開口部と、近代主義建築の自由に連続できる窓は日本の設計者なら誰でも習得するわけで、窓のロジックもその範囲に止まりがちです。でも世界を見渡せばそれ以外の窓がいっぱいあるわけです。

ロジックというのは、想定しなかったものが現れたら、立て直さなきゃいけない。それらが収まるようなフレームに更新する必要があります。「窓のふるまい学」は、世界にはこんな窓もあるぞと、知らない窓をできるだけ取り込んで、もう一回窓のロジックを組み立て直そうとする試みです。それは「取ったことのない虫を取ってみたい」という子供の頃の素朴な好奇心と変わらないかもしれません。世界中の窓を見て、その周りに集められている「ふるまい」を調べ、名前をつけてコンセプトを際立たせる。たとえばインドのある地方で伝統的につくられてきた窓のコンセプトを、日本で試してみてもいいのです。

-

インド、ジャイプールの「風の宮殿(ハワ・マハル)」の塔状階段室の窓。ジャーリーと呼ばれるスクリーンの中にさらに木製の小窓が設えられている

Ⓒ東京工業大学 塚本由晴研究室

こうして調べていくうちに、窓が光や風をどういうふうに取り扱っているか、あるいは窓を介した視線のやりとりに関しても、すごく色々なやり方があることが分かってきました。まさにそこに集められている「ふるまい」をどのように均衡させるかによって、それぞれの窓の違いを議論することができる。それが「窓のふるまい学」です。基本的に窓がない建築はない。大きさや数が限られることはあってもゼロにはならない。建物のヴォリュームをどう配置するか、どういう窓をつくるかは、ローコストの建物でも必ず問題になるので、本質的じゃないかと。

────以前、写真家のホンマタカシさんとの対談の中に「写真家とか映画監督とか小説家などの感受性を建築の創作にフィードバックさせていくことに興味を持った辺りから、窓の設計にこだわるようになった」というお話がありました。そう考えるきっかけになった作品はなにかありますか。

ジャン=ジャック・ベネックス監督の映画『ベティ・ブルー/愛と激情の日々』(1986年)の冒頭のシーンです。ビーチハウスみたいなところに若い男が寝ているんですが、そこに出てくる窓が曇って汚いんです。その手前に色々な日用品が置いてあるのですが、そこに窓の汚れが光を受けて白く光っている。それだけで主人公の若い男の暮らしぶりが何となく分かる。

────窓の描写だけで。

汚れとか気にしないし、掃除もあまりしないのかなって。そういうのは映画には撮れるけど、設計はできない。でもそれも建築の経験なわけだから、建築の質に関わるのではないかと。一般的には「ガラスが汚れている」だけのことですが、光をためた感じになっているのは、建築で起こっている「ふるまい」のひとつ。そこを問題にしたほうがむしろ面白いと思っているんです。(インタビュー後編に続く)

塚本由晴/Yoshiharu Tsukamoto

1965年、神奈川県生まれ。1987年、東京工業大学工学部建築学科卒業。1987-1988年、パリ建築大学ベルビル校(U.P.8)。1992年、貝島桃代とアトリエ・ワン設立。1994年、東京工業大学大学院博士課程修了、博士(工学)。2000年、同大学大学院准教授、2015年~教授。2003年・2007年・2016年、ハーバード大学大学院客員教員。2007年・2008年、UCLA客員准教授。2011-2012年、デンマーク王立アカデミー客員教授。2011年、バルセロナ工科大学客員教授。2012年、コーネル大学ビジティング・クリティック。2015年、デルフト工科大学客員教授。