ゴードン・マッタ=クラークと開口

05 Sep 2018

東京国立近代美術館で開催中の「ゴードン・マッタ=クラーク展 Gordon Matta-Clark: Mutation in Space」。コーネル大学建築学部を卒業後、アーティストに転身。短い生涯で多くの実験的なプロジェクトを発表したゴードン・マッタ=クラークとは、どのような人物だったのか。家を電動ノコギリで半分に切る代表作《スプリッティング》や《ウインドウ・ブロウ゠アウト》をはじめとする作品の“開口部”を手がかりに、担当研究員の三輪健仁氏、OMAでの勤務経歴ももつ、会場デザインを手がけた小林恵吾氏に話を伺った。

ドキュメンテーションを展示する

──今回はアジアで初めてとなるゴードン・マッタ=クラークの回顧展とのことですが、どのような経緯だったのでしょうか。

三輪健仁(以下:三輪) 1978年に35歳で亡くなるまで、ゴードン・マッタ=クラークのアーティストとしての活動期間はわずか10年ほどです。彼の名前が世界的に認知されていくのは、生前だと1970年代後半の数年間なんです。彼の死後、その具体的な活動内容は80年代、90年代、00年代のそれぞれの回顧展を通じて、とりわけ欧米で徐々に明らかになっていきました。現在は、毎年のように世界各地で個展が開かれています。

その一方で、アジアでマッタ=クラークが紹介される機会は少なく、日本で彼の作品を収蔵している美術館はほとんどありません。そんな中で今回、共同キュレーターの平野千枝子さん(山梨大学)やゴードン・マッタ=クラーク財団と協働で、5年ほどの準備期間を経て、ようやく展覧会の開催にいたりました。

ゴードン・マッタ=クラークが切断した建物自体は、現在ほぼ残っていません。だから、切断された建物をオリジナルの作品と考えるなら、会場に並んでいるものは、映像にしても、写真にしても、文書にしても、ほとんどが作品の記録=ドキュメンテーションであるといえます。作品なのか、資料なのか、その位置づけがきわどいものが多いわけです。しかも、彼の活動の多くは美術館の展示室の外でおこなわれている。そのうえ日本で初めての大規模な展覧会ですから、彼の活動や表現に初めて触れる方も多い。

だから、展示室に普通に白い壁を建てて、たんたんと展示物を並べていくだけでは、彼のやったこと、やろうとしたことを能動的に鑑賞する状態にはなりにくいかもしれないという危惧がありました。ゴードン・マッタ=クラーク本人亡き今、美術館で彼の活動を紹介するにはどうしたらよいか、ということはずっとポイントとしてありました。

-

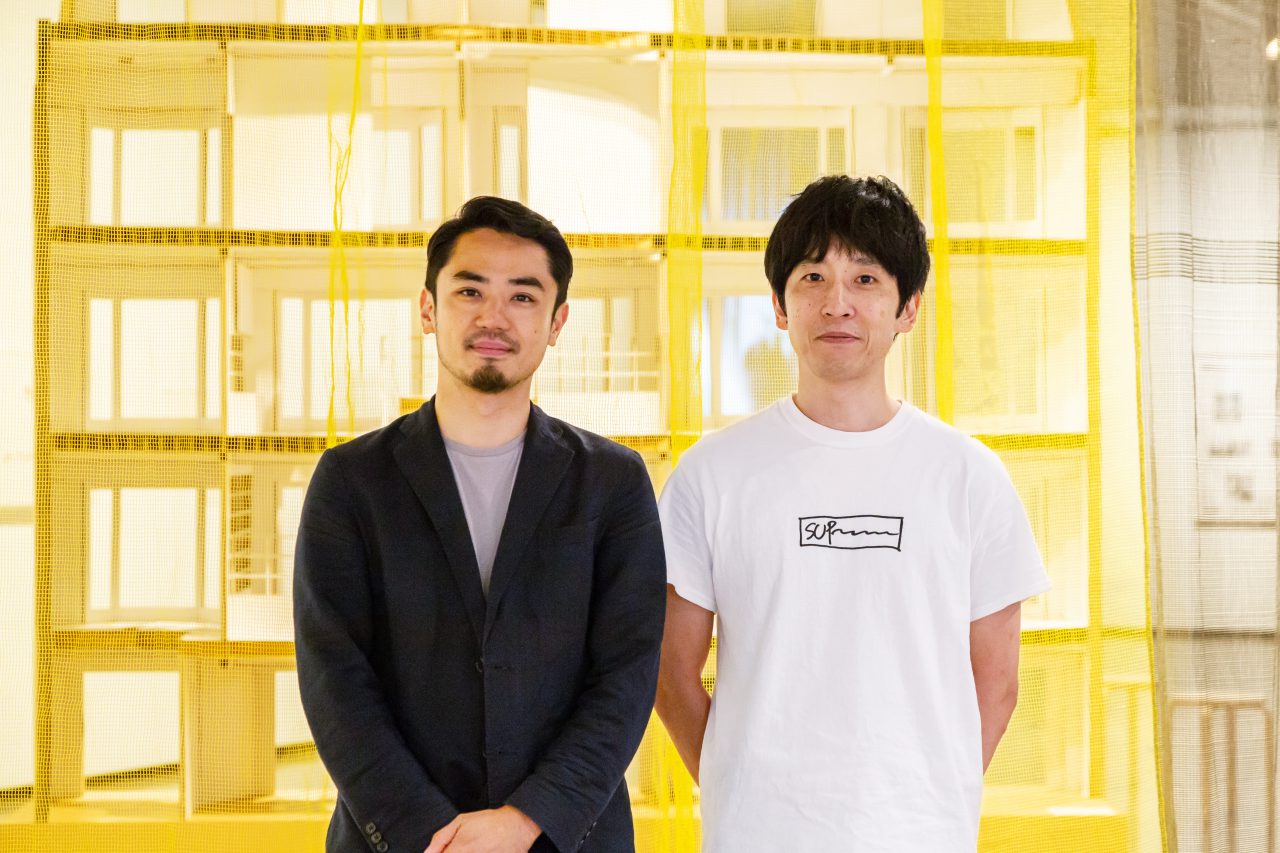

「ゴードン・マッタ゠クラーク展 Gordon Matta Clark: Mutation in Space」会場 写真:中川周

-

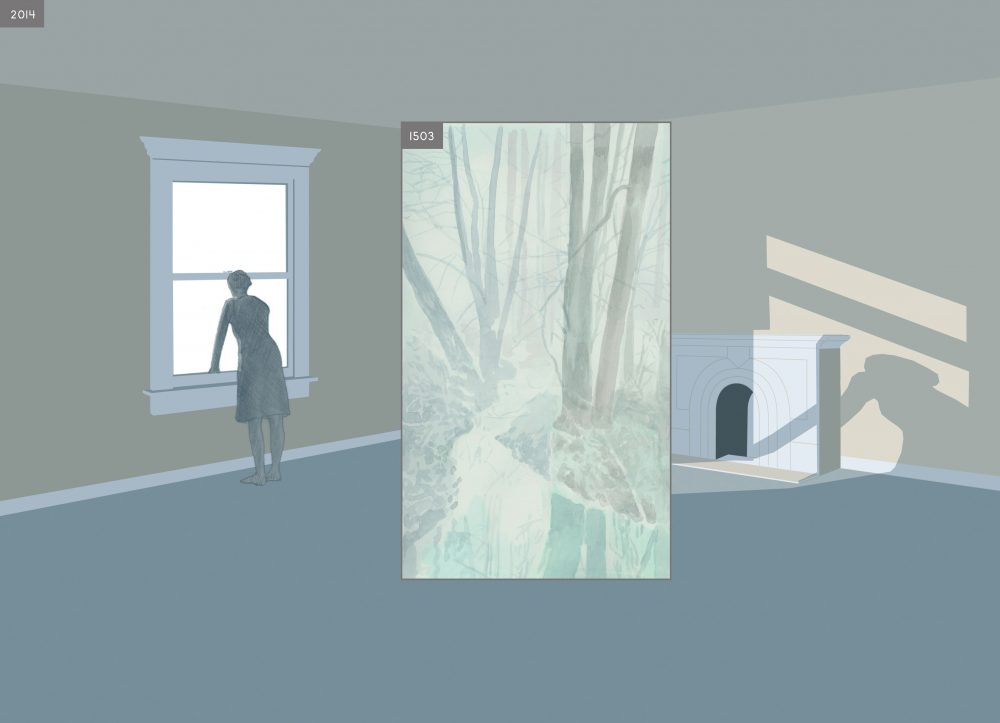

《サーカスまたはカリビアン・オレンジ》展示模型

その中で会場構成を建築家の小林恵吾さんに依頼したのは、日本だけでなく、海外の都市の在り方を肌身で感じて分かっている人にお願いしたいと考えたことが理由としてあります。また小林さんが、もともとレム・コールハースが主宰する建築設計事務所(OMA)で働いていたことも理由のひとつです。コールハースもまた、70年代にマッタ=クラークと同じくニューヨークで活動していたので。

小林恵吾(以下:小林) マッタ=クラークのことは昔から好きで。こんな機会もなかなかないので、ぜひやらせてくださいと。ただ、マッタ=クラークから影響受けているアーティストや建築業界の人は多いので、ある種のプレッシャーみたいなものもありましたね。

今回の展示だと作品数も映像もすごく多い。だから、展示空間の既存の外周壁におよそすべての主要な作品を並べて、それだけをずっとたどっていれば、とりあえず作品鑑賞は出来るようにしました。そうすることで残りのスペースが、作品を展示するしがらみから解放される。来場者も作品を見逃さずに全部見なければいけないという焦りから解放されます。いわば展示空間とは別の空間をつくることで、マッタ=クラークが色々な作品の中でおこなっている、場の意味をすり替える試みにも通じるんじゃないかと。

図録では会場を「プレイグラウンド」(公園)と言っていましたけど、どちらかというと建設現場の資材が積んである空き地のようなイメージです。来た人がそこで自由に遊んだり座ったりして、能動的にふるまえればいいなという思いで会場を設計しました。

建築学生だったマッタ゠クラーク

三輪 日本でも、建築の世界でマッタ=クラークを好きな人、彼から影響を受けた人は結構いるとおっしゃっていましたが、どのような部分に惹かれているのでしょうか。

小林 建築において空間をつくるということはひとつの重要な行為ですが、空間に介入することでその場所や環境のもつ意味や、人のふるまいを変えたりすることも役割のひとつとしてあると思うんです。そう考えると、建てること以外のマッタ=クラークの活動の多くの部分は、建築家がある場所で空間を考えるときの思考の仕方と意外とすごく似ている気はするんですよね。

彼はなんだかんだいってもコーネル大学の建築コースで学んでいるので、そのあたりのことはすごく心得ている。建築から遠ざかろうとしつつも、やっぱり考え方はすごく建築的なんだと思います。だから彼が余計におもしろいのは、建築的思考をもちつつも、建てずにしてというか、つくらずにして建築たることを成し得ていくところ。僕が惹かれているのもやっぱりそういうところです。

-

ゴードン・マッタ゠クラーク Photo: Cosmos Andrew Sarchiapone © The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

──マッタ=クラークはアーティストとして活躍する以前は建築を学んでいたのですね。

小林 今でもそうですが、彼が学んでいたコーネル大学は建築教育で有名で。当時は建築批評家のコーリン・ロウとか、リチャード・マイヤー、マイケル・グレイヴスなど「ニューヨーク・ファイブ」と呼ばれていた建築家も出入りしていました。当時の、いわゆるニューヨークの建築家っていう人たちです。だけどそういう人たちが、まさにニューヨークでマッタ=クラークが活動しているような場所の再開発に携わっていたりもしたんですね。

三輪 過去のカタログや書籍などを見ると、彼はコーネル大学を優秀な成績で卒業したと書いてある。でもマッタ=クラークの生前の妻であるジェイン・クロウフォードさんによると「成績は良かったんだけど、構造だけはD(評価)だった」というようなことをおっしゃっていました(笑)。不思議なのは、彼は建築を出自にしているのに、いわゆる図面みたいなものがほとんど見当たらないんですね。

小林 ないですね。《ビルディング・カット》の作品写真から、展示用の模型のための図面を作成しているときに思ったのは、もし彼がまともに図面を描いて「よし、やろう」みたいな考え方で制作をしていたら、おそらくあんな感じにはならなかっただろうなということ。展示映像にもありますけど、糸とペンを使って建物に直に線を引いて、そこをとにかく切っていく。ただし「ここを切ってしまったら、ちょっとやばいな」という部分は残す、という感じ。展示用の模型も、支えきれるぎりぎりでしたから。そこは構造の成績がDだったから逆にできたのかもしれない(笑)。

レム・コールハースと70年代のニューヨーク

──小林さんは以前OMAに勤務されていたそうですが、レム・コールハースとマッタ=クラークの間になにか共通点はあるのでしょうか。

小林 二人とも、近い時期にコーネル大学で建築を学んでいます。コールハースがコーネル大学で学んだのがおそらく1972年頃からで、マッタ=クラークが卒業したのが1968年。だから直接は関与してないけれども、触れている人たち、近辺にいた建築関係の人たちはほとんど同じなんです。当時のニューヨークはコールハースの研究対象でもあったので、二人は同じ世界を見ていたと思います。

コールハースが学生時代に研究対象としていたベルリンの壁について、よく出てくる話があって。そこでコールハースは「壁があるだけで、その両側にいろんな行為が生まれる」ということを言っています。たとえば、壁の向こう側にいる家族に会うための舞台みたいなものができたり、壁を使って子どもが遊んだり、壁にひもを結んで洗濯物を干したり。一枚の壁が建築以上に人の行為やふるまいを引き出している。建物というもの自体が実は意外としがらみで、建築がない所のほうがいろんなことができるよねと。そういうことを言っていた時期がコールハースにもやっぱりある。

-

小林恵吾氏

マッタ=クラークの「アナーキテクチャー」にも近い考えだと思うのですが、不完全や不在といったところに建築が意味を付加していくことは、コールハースとマッタ=クラークに共通するところが多分にあるんじゃないかなと思います。今回の会場を考える上では、やっぱりその関係性は強く意識していましたね。

とはいってもコールハースは建築家ですから、建築家として建物をつくらないといけない。マッタ=クラークの建物に穴を開ける《ビルディング・カット》シリーズでいえば、その穴を開けるためには母体、躯体(くたい)がないとできない。コールハースはその躯体のほうを設計して、それによって空虚を建築の中に取り込んでいくという方法なんでしょう。そういう意味では二人は対照的に活躍していくわけですが、最初の時点というか、根底はすごく近い気がします。

──二人共ニューヨークという土地には特別な思いがあったのでしょうか。

三輪 マッタ=クラークは幼少期も含めて、多くの期間をニューヨークで生活しているので、それは大きいと思いますね。70年代後半になるとヨーロッパでの展覧会に呼ばれて活動場所は広がりますが、それ以前の彼のプロジェクトは、基本的にニューヨークを中心にしている。彼の行為や表現は、ニューヨークという都市が前提になっていたような気がします。

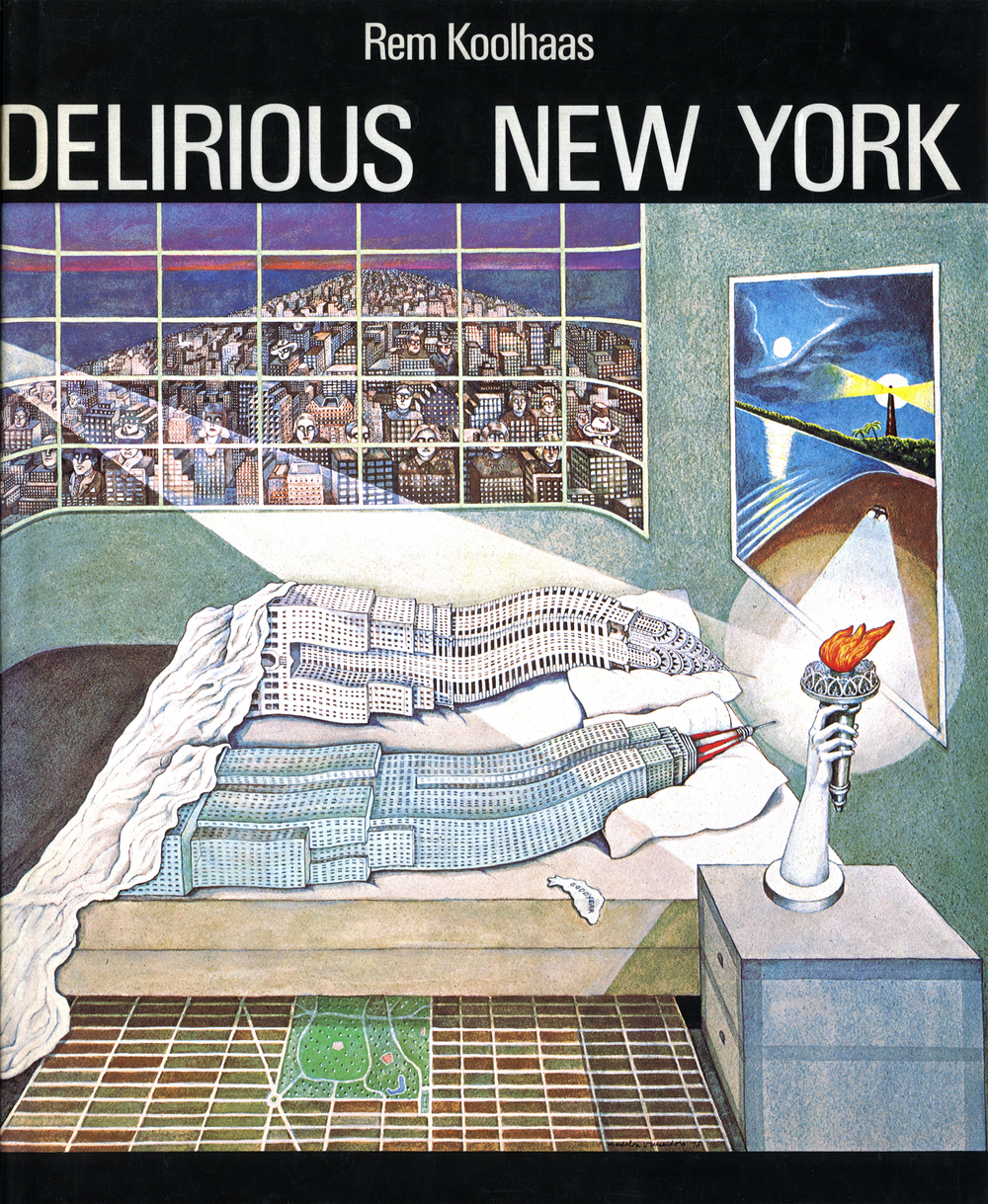

小林 コールハースの場合は、著書の『錯乱のニューヨーク』の中で「マンハッタニズム」という言葉を使っているぐらい、マンハッタンの資本主義による成長の中におもしろさを見いだしていました。一方でマッタ=クラークは、ある意味で反資本主義的というか、資本主義によって翻弄(ほんろう)される郊外やブロンクスの状態に対して意識を向けていたので、厳密には二人の関心の場所はちょっとずれている気はしますね。

-

レム・コールハース 『錯乱のニューヨーク』(1978年) Rem Koolhaas, Delirious New York (1978). Illustration by Madelon Vriesendorp.

たとえば、コールハースは「ニューヨーク・ファイブ」のひとりでもある建築家、ピーター・アイゼンマンの主宰するシンクタンクであるマンハッタンの建築都市研究所(以下:IAUS)に属して、ニューヨーク研究をしていました。マッタ=クラークはそこで開催された「モデルとしてのアイデア」展(1976)に出品者として招かれながらも、展示スペースの窓をすべて割りアイゼンマンを激昂させた《ウインドウ・ブロウ゠アウト》などの反対的な表現で対応しています。マッタ=クラークが体制というか、世の中の流れに対して極めてクリティカルに反対姿勢をとるのに対して、コールハースは逆にその資本主義の状態というか、その急成長する状態に着目して、その過剰性の中におもしろさを見いだしていく。ある意味二人はアプローチの仕方が両極端なんですよね。

三輪 IAUSは、ニューヨーク市立図書館の向かいの場所にあったので、西40丁目ぐらい。マンハッタンのど真ん中にありますね。ゴードン・マッタ=クラークがニューヨークのどこでプロジェクトをやっていたのかを地図上にマッピングしていくと、マンハッタンの真ん中、ミッドタウンあたりではほとんど何もやっていないことが分かります。マンハッタンから少しはずれたブルックリンやブロンクス、あるいはもっと南にあるごみの埋め立て地であったスタテン島などのように、ニューヨークでも周縁的な場所が多いのは面白いと思います。展覧会に招待されて作品をつくったという経緯のためでしょうが、《ウインドウ・ブロウ=アウト》は少し例外的ですね。なんでセントラルパークでは何もやらなかったんだろう、といったことも、ちょっと気にはなるんですが。

小林 確かに。

三輪 中心部であまり活動してないというのは、彼が反応できるようなものがそこになかったからなのかも。そもそも彼が介入する余地がある場所が少ないですし。

-

三輪健仁氏

《ウインドウ・ブロウ゠アウト》

──マッタ=クラークにはいくつか窓を主題にした作品がありますが、《ウインドウ・ブロウ゠アウト》もそのひとつですね。

三輪 この作品は、1976年にIAUSで、建築家とアーティストを集めておこなった展覧会「モデルとしてのアイデア」に際してマッタ=クラークが出品したもので、ブロンクスやブルックリンの割れた窓を撮影した写真です。

写真には、古い建物だけでなく、わりと新しい高層のマンションとかアパートも写っています。当時は、ものすごいスピードで進んでいった再開発によって、もともとそこに住んでいた低所得層が追い出されていくという状況があった。だから、新しい建物の窓がなぜ割れているのかというと、住む場所を失う元の住民が、石を投げたりして新しい建物の窓を割ってしまったからなんですね。

小林 この作品の窓には幾つか種類があって、たとえば、廃墟化したサウス・ブロンクスの古い建物の窓もあれば、先ほどの開発された後の家の窓もある。それからIAUSの展覧会で彼が実際に使った、マンハッタンの中心部の展示スペースの窓もあります。それらは全部同じように窓枠にガラスがはまっていて、同じような見え方をしている。でもそれが担っている役割というか、それぞれの窓が付いている建物の意味は全部違う。だからそこにガラスが割れているという状況を重ねると、そのことが意味するものもそれぞれ変わってくる。

-

《ウインドウ・ブロウ゠アウト》(1976)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

-

《ウインドウ・ブロウ゠アウト》(1976)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

たとえば、マッタ=クラークが割った展示スペースの窓の場合だと、彼のIAUSへの意思表示のようなことであるし、サウス・ブロンクスの窓であれば、開発を待つ廃墟化した都市への着目であるかもしれない。あるいは開発後の建物の窓は、住む場所を追い出された人の視点であったりするのかもしれません。そうして窓が一種の共通要素として、それぞれの意味の違いを引き立てる装置になっているのは面白いなと思います。「窓ガラスを割る」というひとつの行為でも、それが意味することは写真一枚一枚で違うのかもしれない。

言葉遊びと思考のプロセス

──「アナーキテクチャー(ANARCHITECTURE)」もそうですが、「形態は機能を休ませる(Form Fallows Function)」など、マッタ=クラークの言葉のもじりみたいなものもおもしろいなと思いました。

三輪 彼は既存の言葉をもじったり、組み合わせたりして、色々なおもしろい造語をたくさんつくっています。「アートカード」 といま呼ばれている、彼のつくっていたカードが200枚近く残っていますが、それらを見ると、言葉をきっかけにしてアイデアを色々と展開させていこうとする試みを意識的にやっていたことが分かります。

彼は、きっちりした論考みたいなものはあまり残していないんです。時間をかけて論文を書くみたいな思考のプロセスよりも、こういった言葉遊びとか、詩みたいな言葉の扱い方のほうが、彼の思考のスピードにはあっていたのかなと感じます。

-

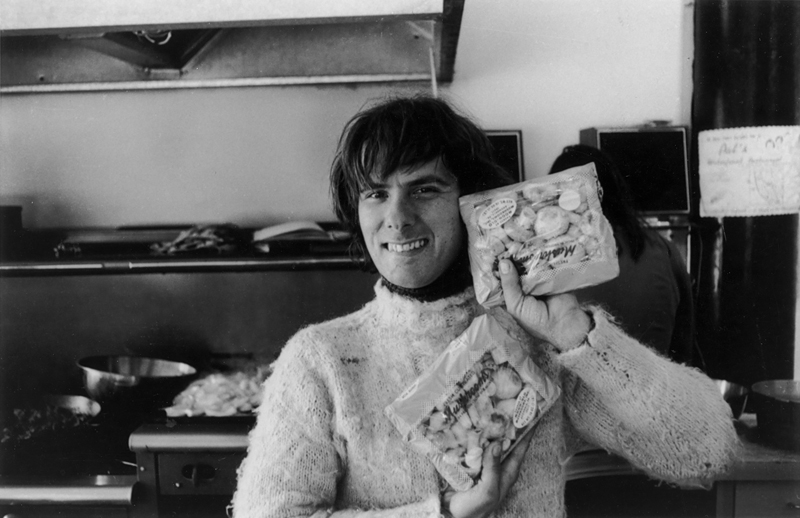

「フード」店内でカメラをまわすマッタ゠クラーク (1971-72)Photo: Cosmos Andrew Sarchiapone © The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

彼が友人たちと経営していたレストラン「フード」の映像を見ていると、そういう言葉遊びも含めた、しょうもない冗談ばっかり言っている(笑)。「フード」を一緒にやっていた当時の恋人のキャロル・グッデンの回想によると、彼の話は次から次へと飛んでいくんだそうです。話を聞く方はその接続が全然分からなくて、「この人何言ってるんだろう」という感じなんだけど、彼とある程度長く付き合っていくと、その次から次に飛んでいた話がぐるりと一周したところで、「ああ、こういうふうにつながっていたんだ」と分かると。

彼が活動していた10年弱の間に、これだけ色々な方法で様々なプロジェクトをおこなっているので、クロノロジカルというか順々にひとつの方向に発展していくのとは、ちょっと違う思考プロセスだったのかなという気はします。たとえばモニュメント(monument)に対置する「ノニュメント(non-u-ment)」という言葉ひとつとっても、じゃあその意味をはっきり定義するとどうなんだろうというところまで突っ込んで考えていくと、結構あいまいなところが出てくるんだけど。

1960~70年代は、アートは概念的で、理路整然としていないとだめなものという風潮が一方にはあって、そうでないと「ゆるい」と言われてしまうこともあると思うんですね。ですが彼の活動を見るときには、ある種の軽やかさとか、周りの人がぱっと反応したくなるような言葉の使い方みたいなものも、肯定的にとらえたい。もちろん、その軽やかさの背後にある彼の思考を、丁寧に見ていく必要はありますが。

小林 そうですね。ほとんど日本語で言えばダジャレみたいな感じ。おやじギャグみたいなことを言いながら、ああいう行動をしている。その意図している部分や考えていることはすごく色々と彼の中にあるんだけど、それを周りの人にはあまり強制しない。「こういう意味だ」というような難しいことは逆に言わないように意識していたんだろうなと思うんです。

-

制作中の《グラフィティ・トラック》 (1973)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

そうすることで、パブリックというか、一般の人たちの介入をウェルカムする。それで解釈の自由、そこに関わる広さみたいなものを保っている気がするんですよね。今回の展示もそうですけど、ゴードン・マッタ=クラークについてよく知らなかった人が来ても、「なんかすごいことやっている人がいたんだ」と帰って満足できるとしたら、それは彼の魅力ですよね。だから、言葉遊びはその幅をもっているという意味では、すごく的確な方法だなと思います。

それから彼はパラドックスみたいなものがすごく好きですよね。言葉遊びも、一見全く関係なかったり、意味が矛盾したりしている言葉もちょっと考えると、同居させることができる。建築家でいえば吉阪隆正さんのような、言葉をすごくたくさん使って建築を考えるところにも通じる気がします。

三輪 矛盾する二つの要素の同居というのは、マッタ=クラークの特徴だと思います。受け取る側が、そのどちらに反応するかで、作家本人が思いもよらぬ評価にもなる。「壊すことがつくることになる」という意見もそうですよね。

たとえば当時建設中だったポンピドゥー・センターの隣の建物を使った《円錐の交差(Conical Intersect)》という作品があります。その地域はもともと「レ・アール」という市場だったのですが、そこが再開発されて古い街並みがなくなってしまうことになった。そのことへのある種の批判として、彼はほとんど最後まで残っていた2つの古い建物に円錐形の穴を開けます。だけど当時それが批判されるんですね。要は、開発に対してアンチの立場を取っているように見えて、最後に残っていた建物に穴を開けて壊しているのだから、結局は開発を駄目押ししてるんじゃないかと批判されたわけです。それで、マッタ=クラークはナイーブに傷付いてしまうんですけど。

-

《円錐の交差》(1975)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

《スプリッティング》

──そういった建物の一部を割いたり切り抜いたりする《ビルディング・カット》は、彼の代表的なシリーズのひとつです。《スプリッティング》の場合は、どのようなプロセスでおこなわれたのでしょうか。

三輪 《スプリッティング》がおこなわれたのは、ニュージャージー州イングルウッドという、マンハッタンからハドソン川を越えて車で3、40分くらいで着く場所です。そこにある一軒の家が、もうすぐ再開発で取り壊されるから、作品制作に使ってもいいという話になった。それで《スプリッティング》という、建物を真っ二つに切り裂く作品がつくられました。周りはもうかなり空き地が増えていて、この家と同じようにすでに人が住んでいない家がたくさんあるような場所でした。

彼の《ビルディング・カット》シリーズの対象となるのは、基本的には人があまり注目しなくなって、どんどん朽ちていくような場所です。そこに穴をうがって、もう一回光を入れる。人が住んでいるときは光が入ってくることはあり得なかった場所に、わざわざ穴をうがつことで、その空間をもう一回新しく再生させましょう、というのが一般的な説明です。《ビルディング・カット》だけではなくて、内側と外側を関係付けてそれを反転させることは彼の典型的な手法ではあると思います。

-

《スプリッティング》(1974)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

-

《スプリッティング:4つの角》(1974)

小林 この場合は特にそうですけど、もともとは切妻(棟の両側に流れる二つの斜面からできている山型の屋根)のいわゆる「家」らしい家ですよね。だから窓にも、家らしさを強調するものとしての役割がある。開口としてというよりは、窓を家型の一要素として見ていると思います。「家」というモデルを切って開放しているという意味では、人が郊外住宅の中に閉じ込められているとか、窮屈な生活を強いられているといったことに懐疑的な姿勢もあるのでしょうけども、いわゆる「住むための機械」という「家」そのものに対する批判的な態度もあると思います。

おもしろいのは、窓枠が付いている元の開口に、彼が切り取った四つ角の開口が並列されていること。普段窓が担っていると思われているものと、実際切り抜いて開けた「穴」がもっている意味が、ああいうふうに並べられてしまうと、どっちがどっちか分からなくなる。彼が既存の窓をどれだけ開口として捉えていたかは分かけれども、その「穴」の出現によって、窓や開口の意味が大きく問われるような、そんな大胆な関係性が表現されていたのかなという気はします。

三輪 それは、内側と外側だけでなく、建物の上の階と下の階、つまり垂直的な関係でも同様ですよね。《ブロンクス・フロアーズ》シリーズの中には、わざわざ部屋と部屋の間の敷居の部分を選び、その床というか、天井を切り抜いて上下を接続している作品がありますね。

小林 そこに穴があることで、もともとつながっていた隣同士の部屋と、その階とその下の階までが全部つながって、床と天井が一緒くたになる。つまり空間を分断しつつも、どんどんつなげてしまう。それは《ビルディング・カット》シリーズのおもしろいところだなと思いますね。そういう意味では、単に開くという機能以上の、窓のもつ力のようなものをうまく表現している気はします。

-

《ブロンクス・フロアーズ:ダブル・ドアーズ》(1973)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

──《スプリッティング》の映像でも、開口部の周りで作品を体験する人たちの姿が印象的でした。

小林 「アナーキテクチャー」の幾つかのキーワードもそうですけど、不完全さや破綻がつくり出すおもしろさとか、そういうところはすごく共感できる部分でした。今回の会場構成でもそれは意識していて、あえて仕上げをしていなかったり、本来床に使う素材を壁に使ったりしています。完成させないものの方が、意外とそれぞれの人が関与しやすいんじゃないかと。

そういう意味でも、マッタ=クラークが完成されているものをあえて壊したり切ったりするのは、壊しながらもそこに想像力が介入する余地を与えているということなのだと思います。それに加えて、《スプリッティング》の映像を見ていてすごくおもしろいのは、見に来た人たちが開口を飛び越えたり、ぎりぎりの所に立って見下ろしたり、見上げたりして遊んだりと、身体的に介入できるものにもなっていて、その両方を成し得てしまうというところです。だから彼の生み出す開口では、他者の入り込む余地みたいなものが生まれる。建築をやるうえでも、そういうところにはすごく惹かれるんです。

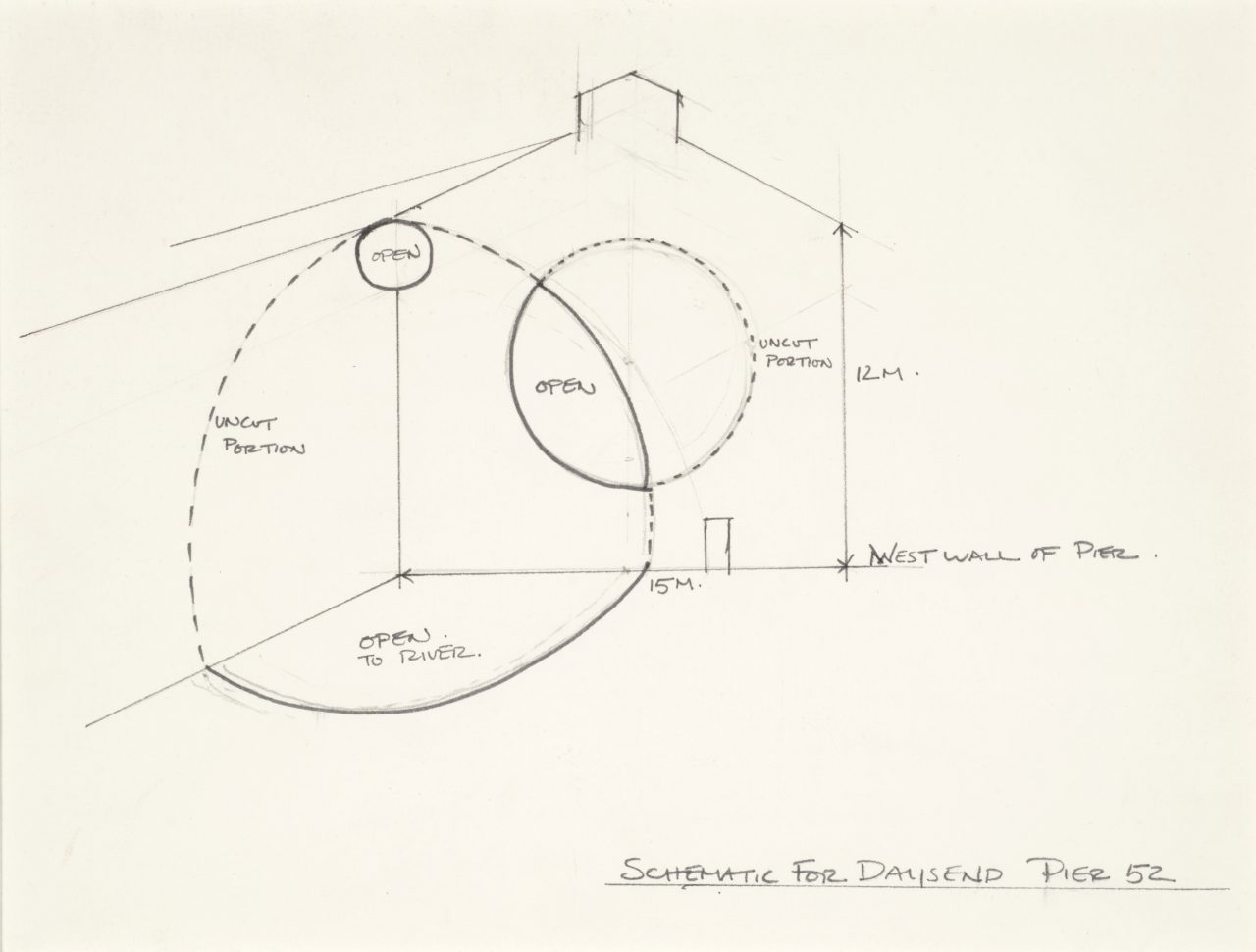

《日の終わり》

──使われなくなった埠頭の倉庫を使用した作品《日の終わり(Day’s End)》では、マッタ=クラークがキリスト教のバシリカ(教会に用いられる建築形式)になぞらえて開口部を「薔薇窓」(主に中世のゴシック建築にみられる、ステンドグラスでつくられた円形の窓)と呼んだという話があります。

三輪 ここは、もともと鉄道会社の倉庫だったんですよね。小林さんはご覧になって教会のような印象はありましたか?

小林 分かる気はしますね。フィレンツェとかに行くと目にするような、いわゆるバシリカみたいな建物も、木の梁がばーっと並んでいて箱形をしている。おそらくプロポーション的にはすごく似てるんですね。

-

《日の終わり》(1975)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy The Estate of Gordon Matta-Clark and David Zwirner, New York/London/Hong Kong.

三輪 この作品は許可を得ずにやったこともあって、オープニングの日にいきなり警察が来て、結局きちんと公開することはできなくなってしまいます。でも本人は「光と水による彫刻的フェスティバル」とか「囲われた公園」といった比喩を使っていて、一般の人も来て公園のように、ある時間をそこで過ごす、そういったものとしてこの場所を計画していたようなんですね。

小林 ある種の都市から疎外された人たちが、こういうところに居場所を見出だす。そこに開口を開けつつ教会のように見せるというのは、意味としても合っているような気がします。

それから、環境的な配慮として窓の形状を太陽の軌跡と関連付けて考えるということは現代建築ではありますけど、当時そんなことを考えている人はあまりいなかった。そういう中で、ちょうど西日が入る瞬間に、楕円(だえん)形の光が逆側の壁に投影されるといった、開口と太陽の関係をきちんと考えているのはおもしろいなとは思います。床のデッキも切っているので、日の角度によっては床下の水に反射した光が揺らいでいる状態もあるでしょうし、光がそういった色々な表情をするというのは、ある意味すごく建築的ですよね。

-

《日の終わり、52番埠頭》のための図式(1975)Canadian Centre for Architecture, Montréal / Gift of Estate of Gordon Matta-Clark © The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy Canadian Centre for Architecture, Montréal.

──制作はマッタ=クラークがひとりでおこなっていたのでしょうか。

三輪 この作品では、複数の知人が手伝っています。共同的な作業というのは、彼の多くのプロジェクトに当てはまることだと思います。「アナーキテクチャー・ショウ」(1974)という写真展で、複数の人たちがわざわざ匿名で展示するというコンセプトを立ててやっていたことなどを考えると、むしろ彼は作家ひとりが、つまり自分の固有名のみが立ち上がるということとは別の方向で作品を考えていた部分もあったのかなという気がします。

現代の東京とマッタ=クラーク

──展覧会のチラシには「みんなが彼[ゴードン]に憧れた」というキャッチコピーが入っています。

三輪 ゴードン・マッタ=クラークが単独で制作をするのはドローイングぐらいです。さきほども言ったように、それ以外は周りに人がいて、みんなで一緒にやっていることが多い。いつも彼の周りには、友達なり、キュレーターなり、支援してくれるギャラリストなりがたくさんいて、その中心に彼がいた。みんなより半歩ぐらい先に進んで、彼は常に新しいものを見つけてきて、そこに周りの人たちが反応していく、そういう構図はあったと思います。

小林 たとえば「フード」にしても、一日だけイベントをやってその意味を伝えられれば作品としては成立するのかもしれない。でも彼がすごいのは、それを何年間もレストランとしてちゃんと経営する、関わっていくというところ。《ツリー・ダンス》でも、本当はもっと木の上に長く滞在したかったというようなことを言っていますよね。だから、そこに人が関わる様も、やっぱり彼にとって作品と同じぐらい重要だったんじゃないかなという気はします。

-

《ツリー・ダンス》(1971)© The Estate of Gordon Matta-Clark; Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI), New York

──マッタ=クラークが与えた影響はどのようなものだったのでしょうか。

三輪 美術や建築の領域で、たとえば彼の《ビルディング・カット》が形式的なレベルで参照されるということはもちろんあると思います。同時に、それ以外の分野でも、実現したものであれ、しなかったものであれ、彼のアイデアが時に色々な「誤読」をされながら人々にインスピレーションを与える、ということも多い。色々な分野の人たちが反応し、自分の活動と接続したくなる、そういう「余地」がゴードン・マッタ=クラークにはあるのだろうなと。彼の作品のもつ「軽やかさ」や、そこから生まれる「余地」みたいなものが、いつまでたっても人を呼び込み続ける、そういう作家なのかなという気はします。

小林 この展覧会に来た人が、樹木を見たときに住めるかもしれないとか、段差を見たときにじゃあそこで座ってみようとか、寝転んでみようとか、彼の作品を通じて都市に対して違った見方ができる可能性がある。そういう影響力は、アートとか建築を越えたものとしてあるかもしれません。

三輪 この展覧会が、小林さんがいまおっしゃたことにひとまず気付く、その出発点としての半歩ぐらいになればと思います。

小林 僕は2018年の東京というのは、この展示をするにはベストタイミングだと思っていて。「建てることだけが建築じゃない」という議論も出てくる今のような時代になってきたときに、初めて彼がやろうとしていたことと建築が、ある意味でマッチする。しかもそれを彼は4、50年ぐらい前にすでに実践しようとしていた。そのことはすごく励みにもなるんです。

現代の東京は、開発で沸いてどんどん成長しているだけではないですよね。でも縮小していくということは、同時にその中で人と人、あるいは場と場をどうつなげていくかということが余計にテーマにもなるはずなんです。そうすると、彼のやろうとしていた接続の方法というのは、やっぱり今の東京にすごく合っていると思うんです。

あとは、彼のパラドックスをエネルギーにしていく力。東京という都市のもつ矛盾に対して、ユーモアみたいなものを含めながらも本質を突いていく、そういうアプローチの仕方も建築をやっている側としては見習わなきゃいけない、参考にしたいと思うんですね。真面目すぎてもやっぱり人は付いてこないですよね。だから、どういうふうにユーモアを交えつつやるか。日本人はあまり得意じゃないと思うんですけど、だからこそ魅力じゃないかと思います。

三輪健仁(右)/Kenjin Miwa

東京国立近代美術館主任研究員。主な企画(共同キュレーション含む) に「Re: play 1972/2015―『映像表現 ’72』展、再演」(2015年)、「14 の夕べ」(2012年)、「ヴィデオを待ちながら―映像、60年代から今日へ」(2009年)など(すべて東京国立近代美術館)。 最近の執筆に「ノンサイト―デス・ヴァレー」『ロバート・スミッソンの作品一覧|「プラスティック展」(1965年)から「ノンサイト展」(1969年)まで』(東京国立近代美術館、2017年)など。

小林恵吾(左)/Keigo Kobayashi

建築家、早稲田大学准教授。早稲田大学、ハーバード大学大学院を卒業後、2005年~12年レム・コールハース率いるOMA/AMOのロッテルダム事務所に所属し、主要プロジェクトに参加。中近東や北アフリカの大規模建築や都市計画プロジェクトを手掛けた。2014年、第14回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館の展示デザインを担当。2017年より設計事務所NoRA共同主宰。

「ゴードン・マッタ=クラーク展 Gordon Matta-Clark: Mutation in Space」

会場/東京国立近代美術館 会期/2018年6月19日(火)~9月17日(月)

http://www.momat.go.jp/am/exhibition/gmc/