リチャード・マグワイア『Here』:

“すべては移ろいゆく”ということ

02 Jan 2021

- Keywords

- Art

- Arts and Culture

- Design

- Interview

あるひとつの家のリビング・ルームを定点観測しながら、紀元前から西暦2万年の未来までを自在に行き来するグラフィック・ノベル『Here』。

2014年に発売されると、ニューヨーク・タイムズを始めとするメディアを中心に評判を呼び、現在までに20カ国語以上の言語に翻訳されている。時間と空間、そして媒体の枠組みをも越えるこのユニークな作品がどのようにして生まれたのか──著者のリチャード・マグワイア氏に話を聞いた。

──『Here』では数百ページにわたり、ひとつの部屋の片隅だけを描いていますが、そこに複数のコマが配置されることで、その場所で異なる時間に起きた出来事が同時に表現されています。この手法にはどのようにして至ったのでしょうか?

同じ場所に複数の時間を表示する物語のアイデアが浮かんだのは、当時新しいアパートに引っ越したばかりで、そこに以前住んでいた人のことをよく考えていたからです。そこで漫画のコマを中央で割ったスケッチを何枚かつくって、かつてそこで生活していた人の生きていた時間と、私の生活する現在という二つの「時間帯」を一度に見せられるようにしたのが始まりです。

-

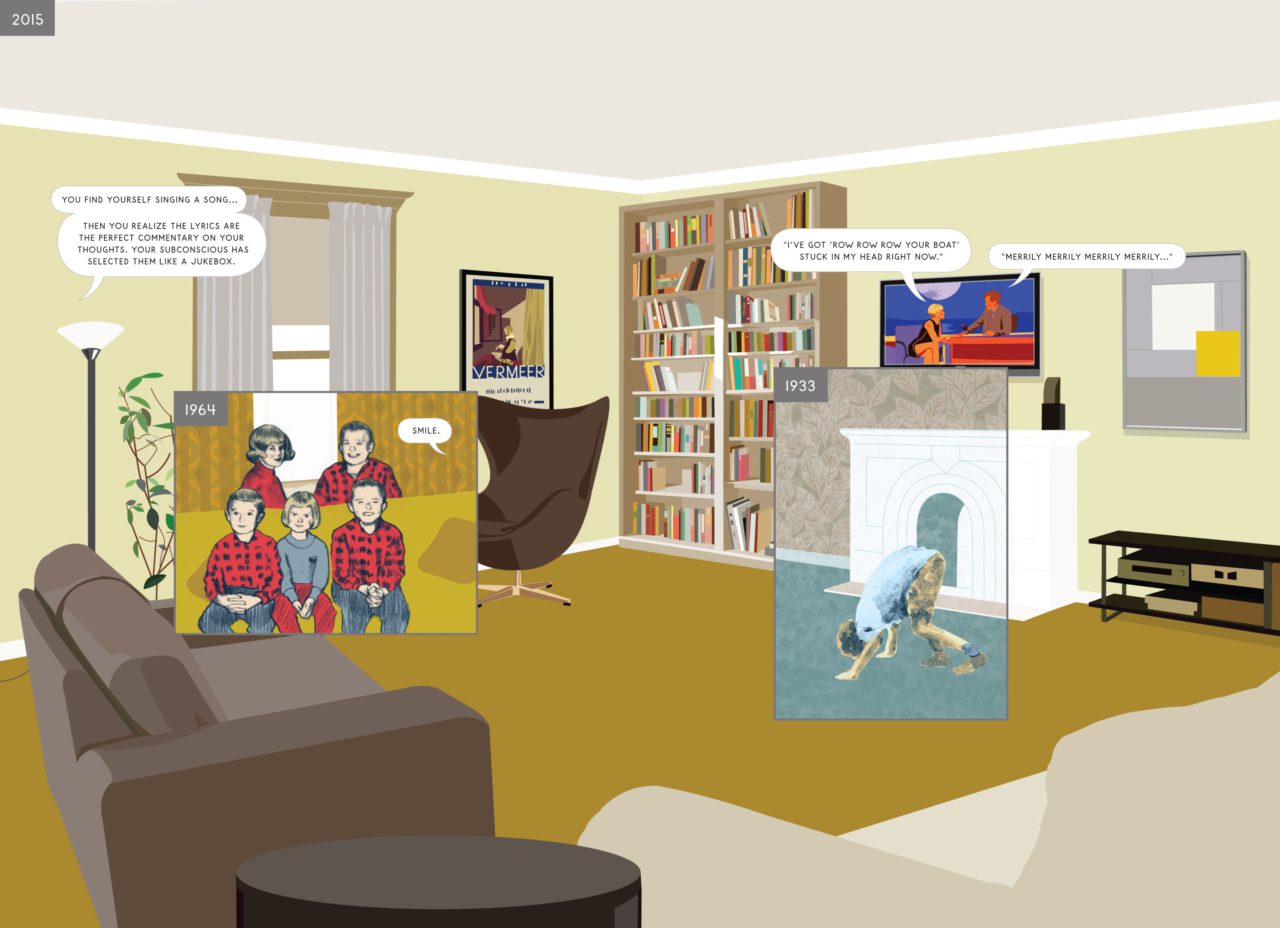

すべての見開きページとそれぞれのコマの左上には、それがいつの出来事かを表す年号が書かれている(『Here』、2014)

漫画は好きだったのですが、その時点ではまだ自分で本気で描いたことはありませんでした。そんなとき、漫画家のアート・スピーゲルマンによる「コミックの歴史」の講義を受け、彼が「コミックとは本質的にダイアグラム(図)である」といっているのを耳にしたのです。とても単純なことですが、そのときはじめて漫画というメディウムの仕組みを意識しました。

もうひとつヒントとなったのは、その頃に登場したマイクロソフトの「Windows」でした。私がこの物語に取り組み始めたのは1988年で、Windowsのプログラムは数年前から既に出ていましたが、その頃の私はパソコンすらもっていませんでした。そんな折、遊びに来た友人が自分のパソコンの画面上で、同時に異なる「ウィンドウ」を開くことができると説明してくれたとき、ひらめいたのです。こんなふうに私も自分の漫画に複数の「ウィンドウ」を配置することで、さまざまな時間に起きた出来事を同時に描けると。

こうして6ページの物語が出来上がりました。各コマはすべてひとつの部屋の片隅をあらわし、その中でそれぞれの小さなコマは時間を行き来し、その時の部屋を垣間見られるように配置されています。私はこれをスピーゲルマンと、彼の妻で編集者のフランソワーズ・ムーリーに送りました。そして彼らは『RAW』という実験的なコミック雑誌を共同編集し、出版することになったのです。

-

6ページの短編での『Here』

(『RAW』、1989)

──1988年ということは、この短編が一冊の本になるまでには、実に26年もの時間がかかっているのですね。

本にしようと思いついたのは、短編の出版から何年も経ってからです。再開するのも一苦労でした。やってみようと思って手をつけるみるものの、何もせずに引き出しにしまってしまう、その繰り返しでした。ページ数を増やすだけでは面白みがなくてダメだろうと思っていました。手をつけては放置する状態が何年も続きました。

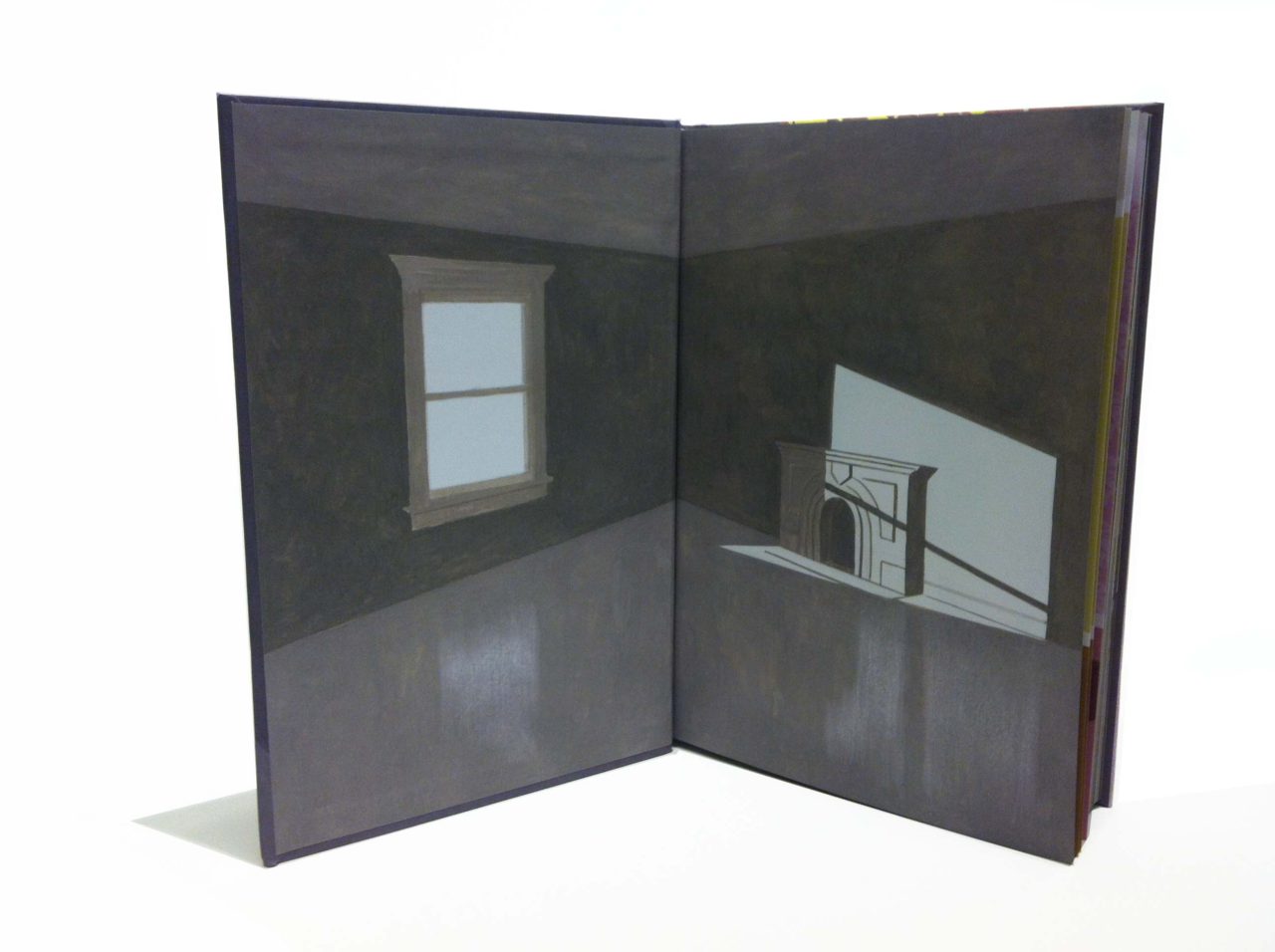

そんなある日、ダミー・ブック(見本)の表紙をつくろうと2枚のダンボールを置いたとき、部屋の一角が思い浮かんだのです。その瞬間、わくわくしてきました。突然、この短編を本のフォーマットに拡張する理由があると感じました。本を開くことで、読み手や鑑賞者は、文字通り部屋の空間に入っていくのです。

部屋の絵を描くにあたっては、段ボールを使って小さな模型をつくりました。窓から入る光のかたちがリアルに見えるよう、長いポールにライトを取り付けて太陽の動きを模して弧を描くように動かし、撮影しました。これを絵を描く際の参考にしました。

-

『Here』(2014)

──表紙を「窓」にしたのはなぜでしょうか?

開いた窓は「本」という部屋への入り口としてぴったりだと思ったからです。さらに小さなコマの一つひとつが、それぞれの世界への入り口ともいえますから、中面とも呼応しています。

ただ、この表紙はシンプルに見えて、そこに至る道すじはそう簡単にはいきませんでした。あらゆるアイデアを試しましたが、どれもしっくりこなかったのです。

最終的に、長らく尊敬しているブックデザイナーのピーター・メンデルサンドにアドバイスをもらうことにしました。中面をコラージュした表紙案を見せると、彼は「中面と表紙は異なるものとして考えるべきだ」といいました。そして、「この本は家の中のことを描いているんだから、表紙は家の外側にしたらいいんじゃないか」と。

至極当然のことに思えて、そこに気づかなかったことに自分でも驚きました。表紙を「窓」に決めたことで、しっくりくるようになりました。表紙には本を開いてみたくなるような、ミステリアスさをもたせたかったんです。

-

『Here』(2014)

さらに何度も何度もつくり直し、最終案をピーターに見せると、彼は最後にひとつだけアドバイスをくれました。「カーテンは文字に重なるように少しだけ閉じた方が良い、そうすればタイトルが部屋の中に入っているように見えるから」と。この提案はとても気に入りました。ちょっとした、気の利いたディテールです。

──作品にはマグワイアさんの個人的な経験も反映されているのでしょうか?

6ページの短編は、特定の場所に根ざしたものではありませんでしたが、本をつくるにあたっては、実際の場所でないと深みが出ないと思っていました。物語の中のリビングルームは、ニュージャージーで私が生まれ育った家がベースになっています。私自身の家族が物語の中心です。家族の写真をたくさん使ったり、ホームムービーを参考にしたりしました。

毎年クリスマスになると、父は私と兄弟が、同じ場所に同じ姿勢で座っている写真を撮ってくれました。この一連の写真が、このプロジェクトの真の着想の原点ではないかと思います。その写真を基にした何枚かのドローイングは本の中にも収められています。

-

『Here』(2014)

一方、これらの個人的な思い出は重要だと感じていましたが、私は回顧録を描いているわけではないことも分かっていました。私の家族は50年間そこに住んでいましたが、そうした年月も歴史の中の長い目で見れば一瞬です。ヨーロッパからの入植者が来る1万年も前から、アメリカ先住民はこの場所に住んでいたのです。私はこうした全体像を見る必要がありました。

これは何もかもが、いかに一過性のものであるかということについての物語なのです。大海原のように広がる時間の中では、私たち一人ひとりの人生は本当に儚いものです。すべてのものは移ろいゆくのだということを、読者には感じてもらいたいと思いました。

──その意味では、これをアメリカ史として読むこともできるでしょうか?

私は、アメリカ史に関する本をつくることには関心がないことに気づきました。大きな出来事よりも、小さな、個人的な出来事に興味があったのです。プロジェクトを始めて間もなく、「大きなものごとは小さく、小さなものごとは大きく」とスタジオの壁に書いて、いつもそのことを忘れないようにしました。それは物語が歴史的事実の分かりやすい羅列となることを避けるための方法でした。人生でより大切なのは、もっと小さなこと、日々のことなのです。

-

『Here』(2014)

──個人的な、あるいはコミュニティの歴史をたどってモチーフにするという態度に、ある種のアメリカ文化における共同的な感受性があるのではないかと思ったのですが。

この場所を舞台に選ぶことで、必然的にアメリカ文化と分かち難く結びついてしまうのはその通りですが、私が描き出そうとしたのは、アメリカ人として生きる経験というよりは、むしろ人間として生きる経験です。この本はすでに20カ国語に翻訳されていて、そこからも幅広い読者に訴える本であることが分かるでしょう。ある場所を継時的に定点観測するというコンセプトは、どの場所を舞台にしても可能ですし、出来上がる作品には同じような雰囲気が生じるはずです。

──過去の話をしてきましたが、作中には遠い未来が舞台となっている箇所もありますね。

未来のパートにあたっては少し不安があったので、気候学者の友人に相談しました。彼は手元の地図を指示して、海面上昇により完全な水没が予測されている地点について教えてくれました。

この本にはフクシマやチェルノブイリでの出来事を踏まえた原子力災害を示唆するシーンがあります。それは私たちの未来にも起こりうることでもあると思われたからです。事故が起きて2万年が経てば、その地域は居住可能になるという専門家の見解を読み、時間が飛躍して生命が再び繁栄する様子を描きました。

太陽が膨張して地球を飲み込むという科学的な予測についても知りました。これは部屋のテレビからそれを伝えるドキュメンタリーの解説が流れているシーンの参考にしました。

-

『Here』(2014)

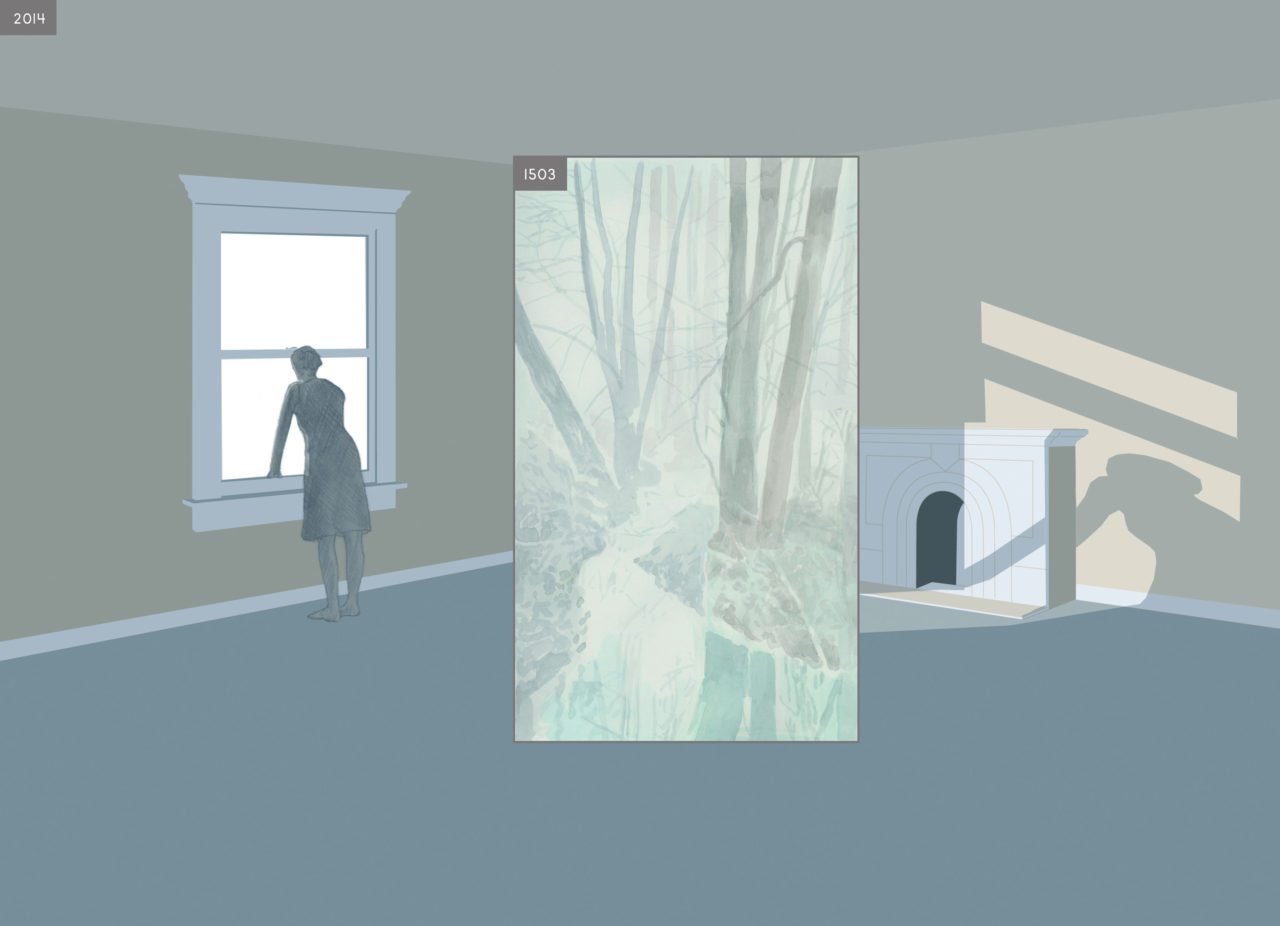

──作中では実にさまざまなできごとが起きていますが、一方で、一人の女性が何もない部屋で窓の外を見ている、静けさを感じさせるシーンもあります。

それは私のお気に入りのイメージのひとつです。部屋が空の状態であるところが気に入っています。空っぽであるからこそ、そこに感情を込めることができる。女性はこの家を出て二度と戻らないのかもしれませんし、あるいはちょうど引っ越してきたばかりなのかもしれません。水彩で描かれた小川は、私が本をつくる上で最初に描いたもののひとつです。小川は時間の流れの比喩のようなものです。

-

『Here』(2014)

──確かに『Here』を読んでいると、非常にダイナミックで圧倒的な時間の流れの感覚があります。それは何かを「読む」というよりも、いわば自分の人生を追体験しているような独特の感覚であるように思います。こうした読み手の感覚、体験というのは、どの程度意図されていたのでしょうか。

読者には、時間が轟く川のように動いていることを感じてもらいたいと思っていました。横尾忠則さんの『瀧狂-横尾忠則Collection中毒』がひとつのインスピレーションになりました。これは「滝」というひとつのテーマをめぐる、ある種のメディテーション(瞑想)なのです。本を開くたびに、滝からほとばしる轟音が聞こえてくるかのようです。私の本でもそんな感覚を呼び起こしたいと思いました。

──『瀧狂-横尾忠則Collection中毒』は、横尾さんが資料として色々な方法で収集した、13,000枚以上に及ぶ滝のポストカードを収録した壮大な写真集なのですね。『Here』では轟音の中にも、数え切れない匿名のささやきが聞こえてくるようです。

もうひとつのインスピレーションの源は、ヴァナキュラー写真を収集する、ピーター・コーエンという写真家のアーカイブでした。この本をつくるためのリサーチをしていたときに彼を紹介してもらえたのはラッキーでした。彼の申し出から、私は彼のアーカイブを参考資料として使用させてもらえることになりました。彼の何千枚もの個人的なスナップ・ショットに目を通すと、私たちが記録しておくべき大切なものの共通点が見えてきます。

実際、どの写真でもそこに写っているものは同じなのです──誕生日、結婚式、休暇、あるいは友人とふざけあっている瞬間。この本が人々の心に響くとすれば、それは人々がそこに自分自身を見るからでしょう。これはフォトアルバムのようなものかもしれません。長い目で見れば、私たちの人生は小さくて儚く、これらの瞬間こそが私たちに与えられたすべてなのです。

-

『Here』(2014)

──マグワイアさんはイラストや彫刻、バンドなど大変多彩な活動をされていますが、他のプロジェクトに取り組む際も、こうした広範囲なリファレンス作業をされるのでしょうか?

『Here』は私にとって独特なものでした。同じやり方を繰り返すことは避けるようにしています。それぞれのプロジェクトで、必要となる考え方、調査方法、スキルセットは異なります。

──最近取り組んでいるプロジェクトについて教えてください。

最近は、量子力学と「多元宇宙論」(Multiverse)と呼ばれる概念に興味をもっています。こうした概念を完全に理解することはできませんが、インスピレーションの源にはなっています。現在、ドローイングで色々と実験を試みていますが、これがどのように発展していくのか、まだよく分かっていません。本かもしれないし、立体かもしれません。

これまでニューヨーク市内を制作の拠点としていましたが、新型コロナウイルス感染症が始まって以来、新たにニューヨークの北にある小さな町に部屋を借りました。広々としていて気に入っています。楽器をもってきたので、音楽を演奏したりしています。これをさらに発展させて、できる時期が来ればコンサートをしたり、レコードをつくったりしたいと思っています。

【原著】『Here』著者:リチャード・マグワイア、 初版刊行日:2014年12月9日、サイズ:16.97 x 2.9 x 24.18 cm、ページ数:304頁、出版社:パンテオン・ブックス

【日本語版】『HERE ヒア』著者:リチャ-ド・マグワイア、訳者:大久保譲、発売日:2016年11月2日、サイズ:B5判、出版社:国書刊行会

All Images by Richard McGuire

リチャード・マグワイア/Richard McGuire

アメリカ人アーティスト。ニューヨーク近代美術館とモルガン・ライブラリーが作品を所蔵。イラストは『ニューヨーカー』誌に定期掲載されている。その他、サウンドスカルプチャー、玩具、児童書、アニメーションなど、分野を横断する作品を制作している。

活動初期にはパフォーマンスとストリートアートに取り組み、友人となるジャン=ミシェル・バスキアやキース・ヘリングと共に美術館やギャラリーで作品を展示し、ジェニー・ホルツァーの作品「Truisms」や、バスキアを中心とするグラフィティ・デュオ、SAMO©の詩とともに路上で作品を発表した。

ポストパンクバンド Liquid Liquid の創設メンバーでありベーシストで、バンドのグラフィックやビデオの制作も担当している。

グラフィックノベル『Here』(2014年)は、数十億年の歳月をかけてひとつの場所を定点観測する非直線的な物語で、本を彫刻的なオブジェクトとして扱っている。本作品は2016年アングレーム国際漫画フェスティバル最優秀作品賞を受賞した。

最近ではアメリカ・コネチカット州アルドリッチ現代美術館にて『The Way There and Back』(2018)と題し、友人、メンター、ヒーローにちなんだ60体の彫刻を展示した。

https://www.richard-mcguire.com/

At the Museum Angewandte Kunst in Frankfurt in 2016. Photo: Anja Jahn