第2回 埋もれる黒屋根 蘭嶼・前編

11 Nov 2021

「台湾人」と一口にいっても、台湾には民族も宗教もバラバラな、色々な人が暮らしている。今回は台湾本島を飛び出し、離島について書いてみたい。

台湾東部の台東から90kmほど南東に、太平洋に浮かぶ小さな火山島がある。蘭嶼(ランユー)というその島には、古くから原住民のタオ族(ヤミ族とも)がトビウオを追いながら暮らしており、現在はダイビングスポットとして観光客で賑わう場所にもなっている。なお台湾原住民とは、中国大陸から多くの移民が台湾に渡って来た17世紀よりも以前から存在していたいくつかの民族を指すが、タオ族はその中で唯一離島に住む民族である。

島に行くには少し苦労する。黒潮を越える、台東から2時間ほどの船旅である。

港から乗り込む朝一の船内は、異常に冷房が効いていた。座席に用意されたビニール袋、通路にいくつも置かれた巨大なバケツが、旅の過酷さを予感させる。「強力な酔い止めを」と薬局で求めた薬を祈るようにして飲み、席に着くなり目を閉じた。

船が本格的に揺れ始めると、被害者たちの声が聞こえてくる。ビニール袋を補充する船員が慌ただしく通路を駆ける。覚悟はしていたがおそろしい世界である。途中、隣の席のタオ族の少年が肩にもたれかかってきたときは最悪の事態を覚悟したが、幸いにも横でスヤスヤ眠る少年と共に何事もなく島に上陸することができた。

-

蘭嶼の海

さて、船に揺られて蘭嶼に来たのはもっぱらタオ族の住居を見るためである。彼らの伝統的な住居は、中国語で「地下屋(ディーシャーウー)」と呼ばれ、頻繁に発生する台風に耐えるために半分地下に埋まっているらしい。その住居が残る「野銀(イェイン)集落」を目指し、島の一周道路をオートバイで進む。

集落に着くと、地面の中に埋まった大きな屋根、さらに小さな小屋がポツポツと点在しているのが見えた。家の周りの地形はすべて石垣で手を加えられ、家とセットで台風への防御のために造形されている。今までに見たことのない風景だ。

-

タオ族の集落。家と周りの地形がセットでつくられている

すぐにタオ族の女性が「家を見学しないか」と声をかけてきた。観光客を案内し、ガイド料を生活の足しにしているらしい。彼女にお願いし、現在も親が住んでいるという地下屋を見せてもらえることになった。

なお、現在の彼女らが特別な日以外に原住民の伝統衣装を身に着けることは少ないし、普段はタオ語ではなく中国語を使って暮らしているので、やりとりに困ることもない。ちなみに日本の教育を受けた島内の老人はタオ語と日本語、大人はタオ語と中国語、子どもは中国語のみを話すようで、老人と子どもは話が通じないらしいが、台湾ではそういうことも珍しくない。

僕と連れの友人、さらに本島からひとりで遊びにきたという物好きなおばさんの3人で、彼女に続き集落に入ってゆく。

道路からは黒い屋根しか見えなかったが、上からのぞいて見るとしっかり家の形をしている。平入り(屋根の棟と平行な方から入る形式)で、軒が異様に低い。地下住居といえば中国のヤオトンを思い出すが、ここでは「穴に住む」というより「穴の底に家を置いた」という感じがする。後から知ったことだが、明治期に台湾原住民の調査をした人類学者・鳥居龍蔵によれば、実はこの穴は掘り込んだものではなく、周りの高い地面は人工的に築き上げたものだそうで、これは厳密にいえば地下住居ではないらしい。しかしすでに集落は、原地形も想像できない姿に仕上がっている。

-

石垣で段々と彫り込まれた穴に建つ地下屋

-

妻面はアスファルトシートで包んで徹底的に防水する

おどろいたのは、そのどれもが黒いことである。年間200日を超える雨、度重なる台風に対する防御として、アスファルト屋根とコールタール塗りの壁がスタンダードになっているのである。戦前の記録写真では茅葺屋根の家がひしめき合っていたが、戦後、集落の風景は黒く染まったのである。

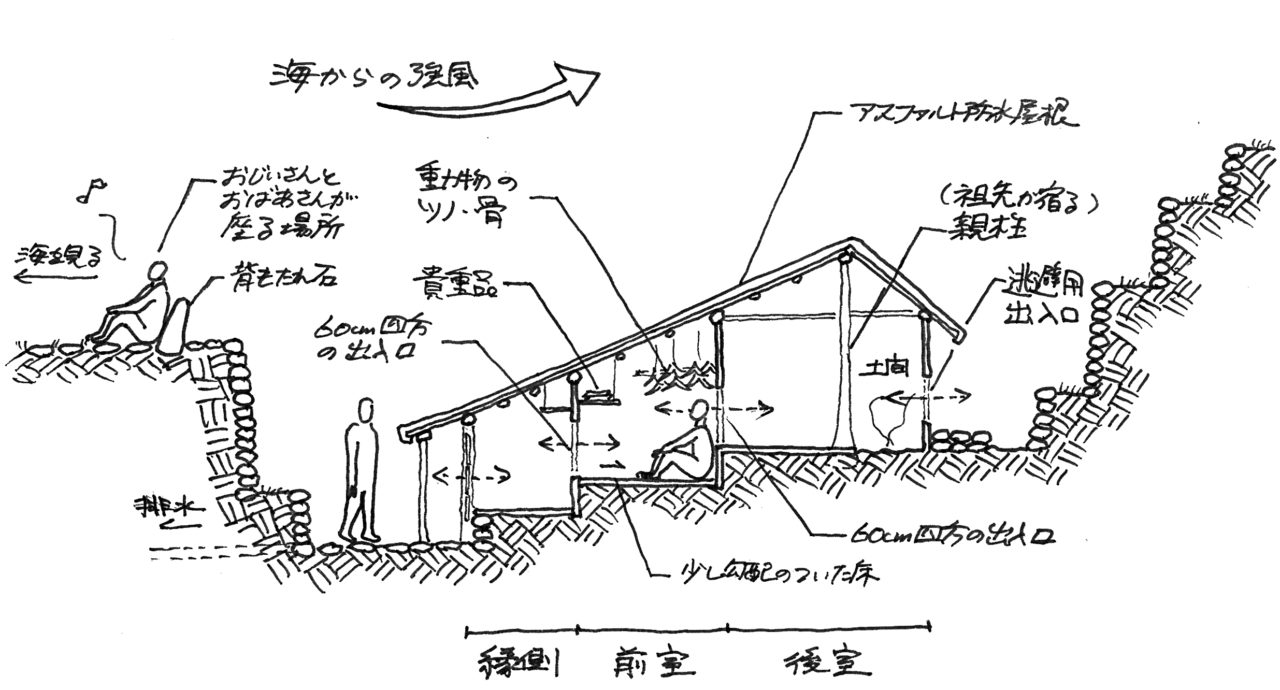

階段を使って地下屋のある穴に降り、体をかがめて軒下をくぐると、薄暗い縁側空間が広がる。相当な低さで、立つこともできない。

縁側から室内へは茶室の躙口のような開口部から入る。約60cm四方という、人が通れるギリギリの大きさ。さらに風で開かないように引き戸になっているのも台風対策のためである。

-

薄暗い縁側

縁側から続く板張りの前室は、縁側と同じく短冊状の細長い、家族が寝るための部屋である。

ガイドの彼女が、かつての生活の話を聞かせてくれた。冬の海風は特に冷たく、夜中にトイレに行きたくなった子どもは外に出られないため、勾配のある床には小さな穴が開けられているそうだ。犬に荒らされないよう大事なものを保管するための天井近くの棚には、よく見ると銀行通帳が置かれていた。家の実力を示すために、天井には動物のツノや骨が大量に吊り下げられている。フィリピンの少数民族の住居にも見られるこの習慣は、彼らが南方の民族と繋がりのあることを物語る。

-

縁側から前室、さらに後室をのぞく

さらに一段上がった後室には、板張りの空間と囲炉裏を兼ねた土間がある。ここでトビウオや肉を燻すのである。土間が屋内の一番奥にある家は珍しいが、これは調理場を一番高いところに置くことで、煙が家中に充満するのを防いでいる。それでも家の内部は真っ黒に煤けており、目を凝らすとタオ族の細かな彫刻が黒く光る。

この部屋には薄い板でつくった末広がりの親柱があり、祖先が宿る柱だと考えられている。家屋は父親が死ぬと取り壊され、木材を分け合って子どもたちが家を建てるが、この親柱は長男が相続することになっているらしい。

-

タオ族の地下屋・断面スケッチ

-

板壁に刻まれた彫刻。ギザギザは波を、縦線は肋骨を表しているそうだ

親柱の後ろ、つまり家の裏手にも小さな開口部がある。ずいぶん小さな勝手口にも見えるが、これは家が襲撃にあったときの逃避用の出口なのだそうだ。蘭嶼にはかつて12の集落(いまは6つ)があり、漁業権や水利などをめぐってときどき村同士の抗争が起きていたらしい。現在は半透明な板で塞がれたこの開口部は、抗争がすでに終わったことを語っていた。

-

先祖が宿る親柱と逃避用の開口部

家の中で立つことを犠牲にしてまで必要とされていた、この背の低く、暗い地下屋は、急速に過去の存在になりつつある。ガイドの彼女は12才で家を出て、今は村のそばに建てた「水泥屋(シュェイニーウー。水泥はセメントの意)」と呼ばれるコンクリートの家に住んでいる。水泥屋の登場によって、何が変わり何が残っているのか。それを確かめに、伝統住居がほとんど取り壊されたという他の集落へ行ってみることにした。

(後編へ続く)

田熊隆樹/Ryuki Taguma

1992年東京生まれ。2017年早稲田大学大学院・建築史中谷礼仁研究室修士課程卒業。大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する(エッセイ「窓からのぞくアジアの旅」として窓研究所ウェブサイトで連載)。2017年より台湾・宜蘭(イーラン)の田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて黃聲遠に師事。2018年ユニオン造形文化財団在外研修、2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。一年の半分以上が雨の宜蘭を中心に、公園や文化施設、駐車場やバスターミナルなど様々な公共建築を設計する。