連載 第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2025)

対話の建て付け──中立点における生と生成

21 Oct 2025

- Keywords

- Architecture

- Exhibitions

2025年5月10日~11月23日まで開催中の、第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2025年)。日本館では青木淳氏(建築家)をキュレーターに、藤倉麻子+大村高広、SUNAKI(木内俊克&砂山太一)が出展した。テーマである「中立点(IN-BETWEEN)」は、どのように日本館内部に立ち上げられたのか。美術家の藤倉氏とともに映像インスタレーションを制作した建築家の大村氏が解説する。

0

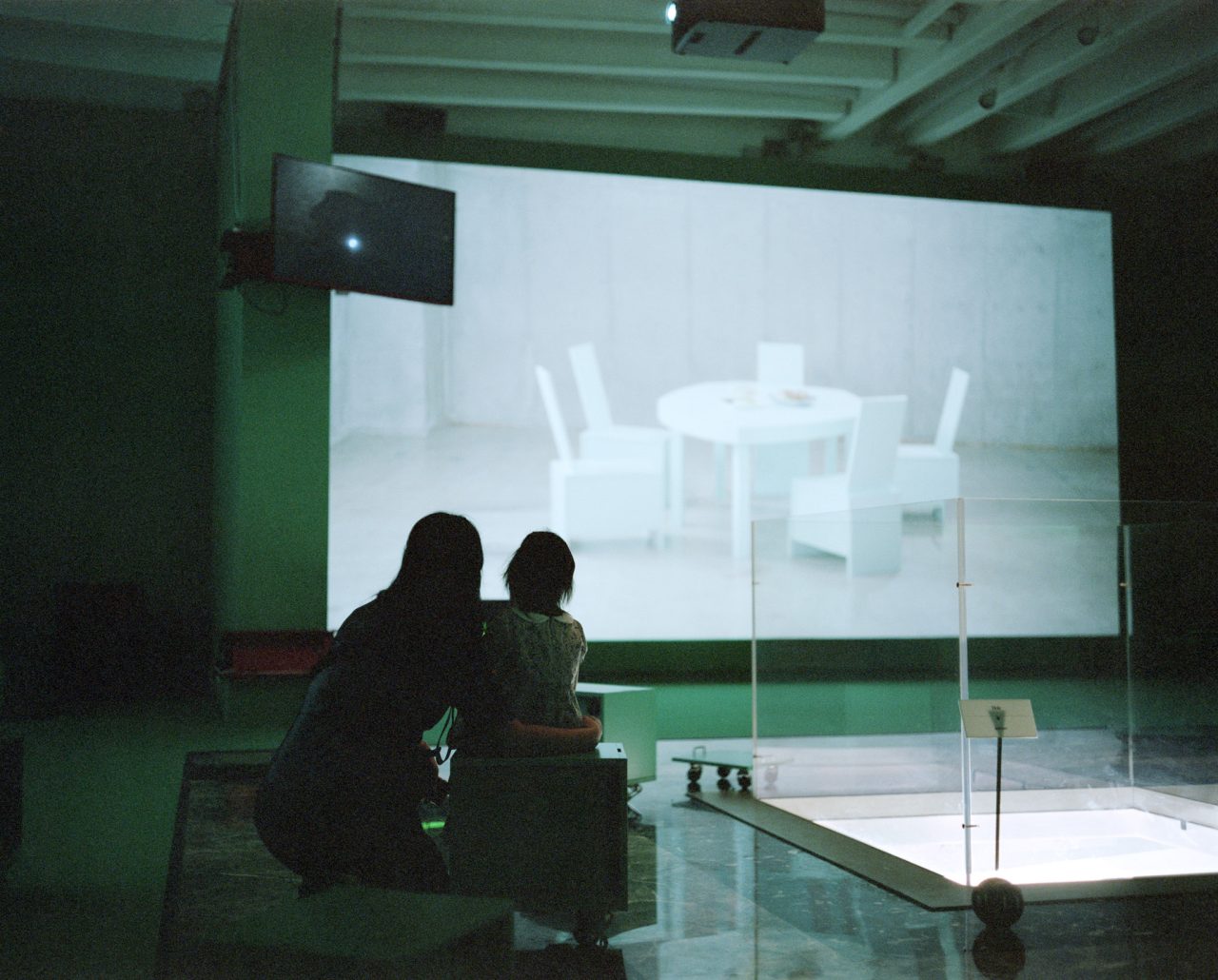

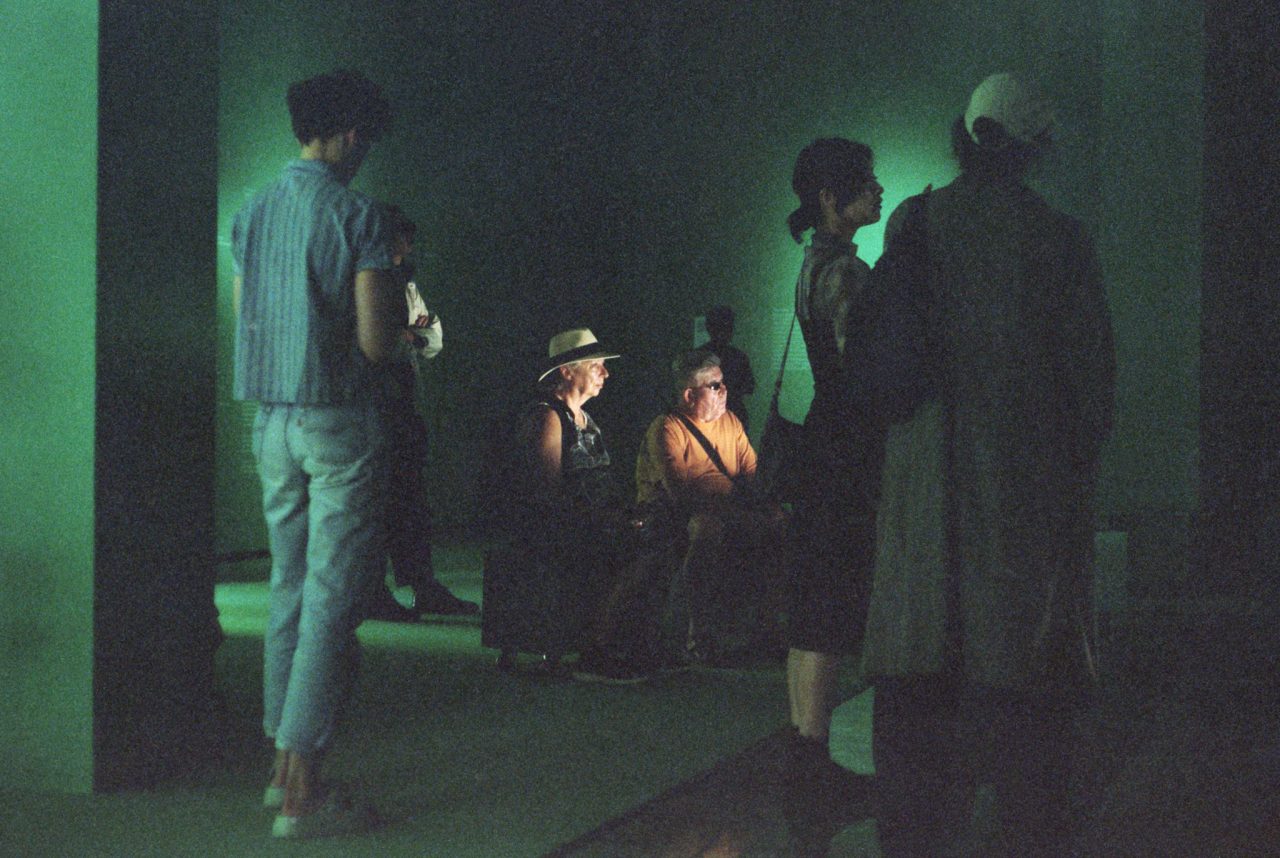

展示室から、いくつもの音が耳に届く。

階段状の構造体に支えられた庇──「ペンシリーナ」と呼ばれる、吉阪隆正が1956年に設計した日本館特有のオブジェクト──の下をくぐり抜ける。床のカーペットと壁の塗装はほとんど同じ緑色で統一されていて、天井も反射光のせいか緑がかっている。展示室全体が仄暗く、グリーンのトーンに包まれている。入って左手、壁面に掲げられた挨拶文に目を通してから身体を回転させると、視界に大型のスクリーンが2面入り込む。そのあいだに、アームで支えられたモニターが2台。手前の床には穴が開いていて、周囲に椅子の一部のようなものが散らばっている。

-

撮影:高野ユリカ

右側前方から、英語の声が聞こえてくる。

──To use the human language is to use the human body. I was created by actions of human labor. Stairs are made by human knees and hips……1

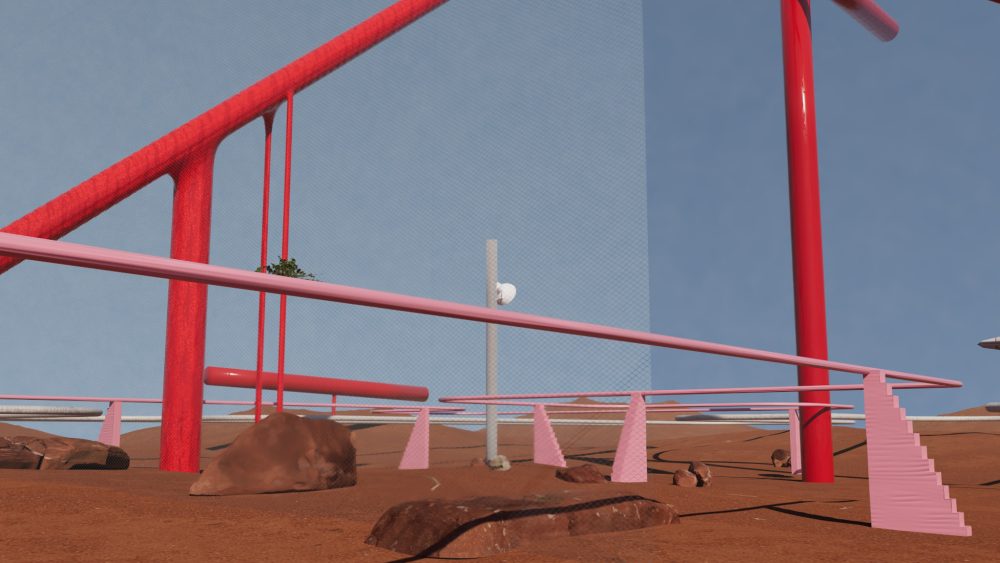

右手のスクリーンには料理を取り分ける人々の姿が映し出され、3DCGの映像が流れる左手のスクリーンでは、赤茶けた砂漠に、赤い構造物が影を落としている。セリフに呼応するように、光沢をもった赤いパイプが上下に小さく揺れ、トンカチを叩く音が響く。モニターを見ると、荒涼とした暗がりのフィールド。点在するオブジェクトが、スポットライトで照らされている。

入口側から別の声が割り込む。

──Sometimes, they climb on me. Do you remember when those people attached something to the top of the box? They were all dressed the same. It made the birds angry when they flew overhead. There aren’t usually humans there, so the surprise may have given them a heart attack.2

左の3DCGは、金属のような質感のピンクの大腿骨が段差を登っているところ。一方右の実写映像では、料理を前にした女性が手を合わせ、食事を始めようとしている。

声が重なり続く。

──The birds who come to eat my fruits made similar complaints. It doesn’t seem like much, but for them, it must be quite a shock.3

──Food travels through the body, slowly, slowly rebuilding it… Where does the soul of the food go? Could it be… into that orange, spiky thing, that awaits with outstretched arms…? That thing, I fear that thing! Sometimes it brushes past me, but I have not the slightest clue what is inside… It is terrifying!!!4

左の3DCGは高速道路の下に広がる砂地へ。ピンク色の、艶のある、けむくじゃらの物体が、身を捩るように揺れている。それが何か把握するよりも速く、画面はコンクリートとガラスの反復からなる無機的な建築空間へと切り替わる。

──Renovations don’t change me much. But it seems like the humans that use us often think I’m troublesome! Am I necessary for humans or am I not? I just don’t understand.5

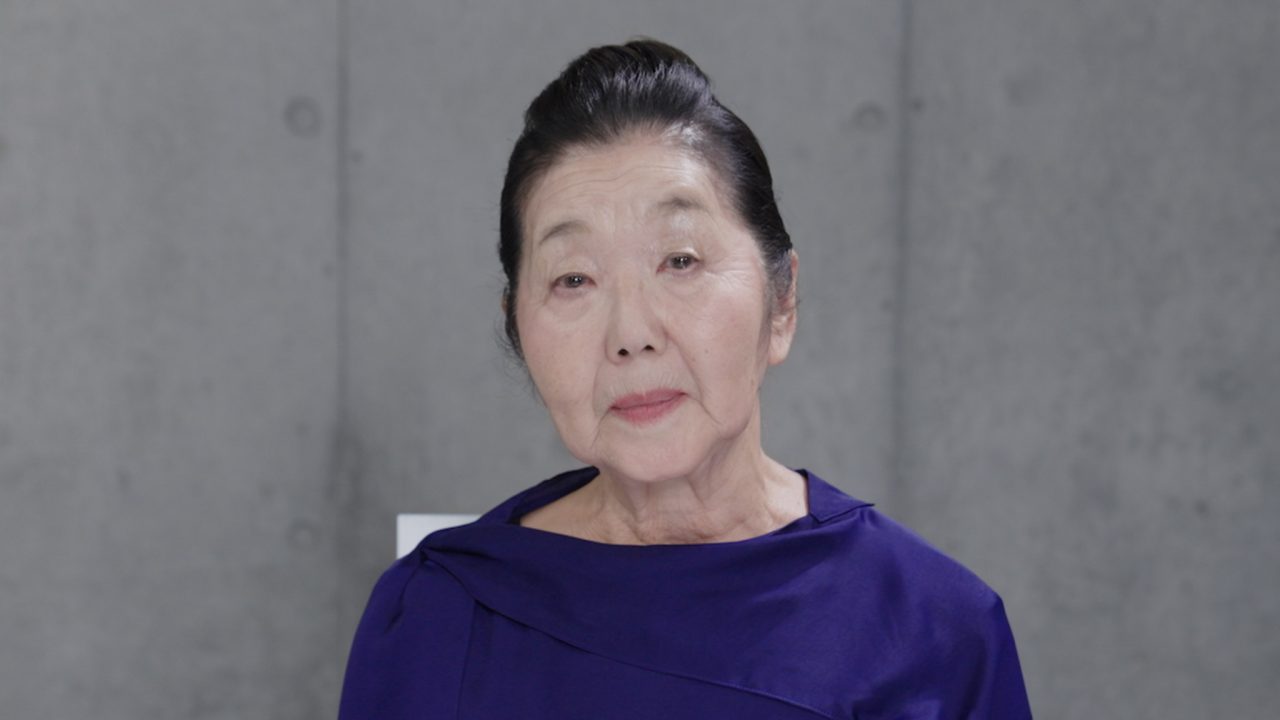

実写映像は、女性の顔のクローズアップへ。日本語で、観客をまっすぐに見つめて、

──ちゃんとみて。あいてるわよ。立派よ。

非人間らの対話に、人間が静かに割って入る。

1

このテキストは、第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2025年)の日本館展示「中立点(IN-BETWEEN)」について、出展作家である私(大村高広)の視点から書かれる。藤倉麻子(美術家)と私によるユニットは日本館の展示室内部を担当し、約17分のサイクルで同期上映される映像インスタレーションを制作した。

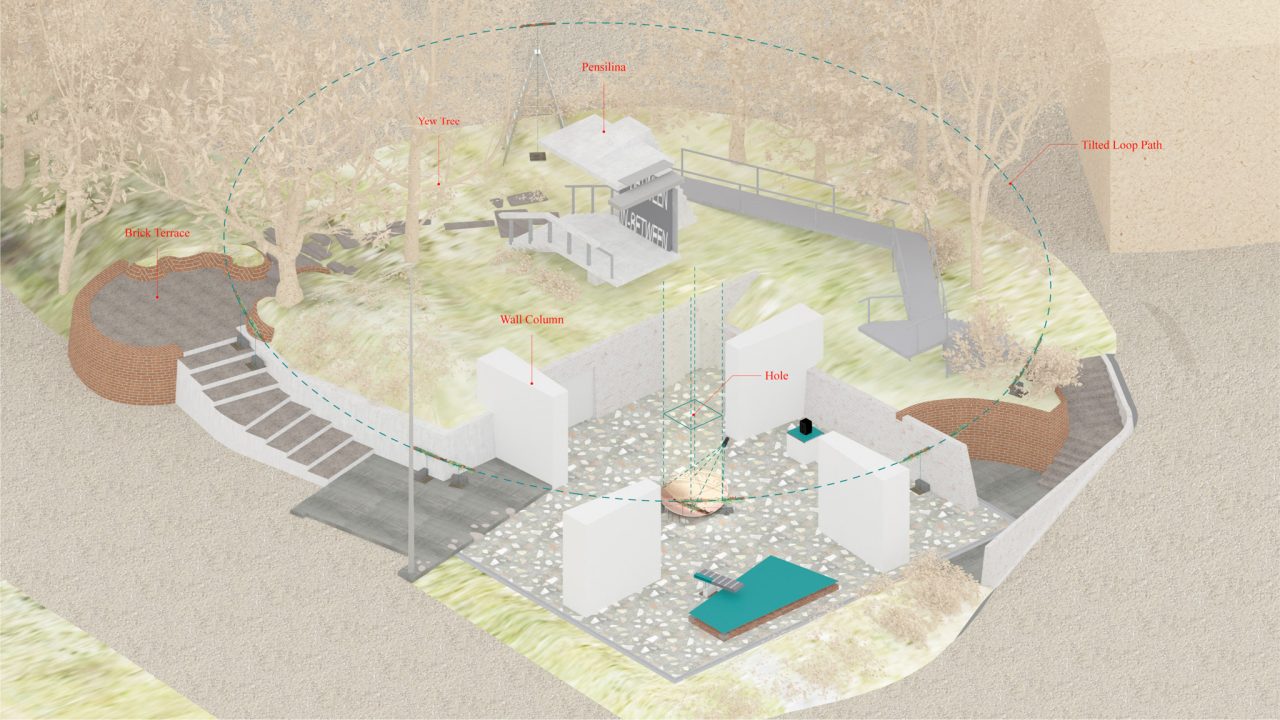

私たちが制作したのは、建築の一部をアクター(登場人物)に見立てた、いわば「建築演劇」のようなもの。人間と非人間とのあいだでの自然言語による対話が成立しうる「少し先の未来」にて、日本館の構成要素たち──〈穴〉〈壁柱〉〈四周壁〉〈ペンシリーナ〉〈煉瓦テラス〉〈動線リング〉〈イチイの木〉──が人格をもち改修について語り合うという筋書きのもと、対話が展開していく。建築も、樹木も、煉瓦も、空気も、動線も、それが認識できればひとしく建築を構成する対象=オブジェクトとして扱われる。展示空間には、そうした物質的であったり非物質的であったりするアクターの声が響いている。

-

image : SUNAKI Inc.

〈穴〉は「私は必要なのか」と自問し、各アクターがそれに反応する。会話は象徴的な仕方での〈穴〉の解釈を回避しつつ、4つの壁柱と動線リング(日本館の敷地全体を一巡りする動きを示した架空の動線)を連動させた「回転建築」として日本館を捉え直す。〈穴〉は台風の目、回転軸となり、最終的に様々な「外」をこちらとつなぐ存在として位置づけられる。

会場である日本館は、4体のT字型の壁柱ユニットが風車状に回転接続される構成。よくよく観察すると、この建築における中央の穴は、床や天井に「意図的に開けられた」ものではなく、構造体の回転運動の余白として「結果的に残された」ものであることがわかる。対話のシナリオはこの日本館の「回転性」を演劇的に開示・共有する一種のチュートリアルになっている。

-

藤倉麻子+大村高広《Object Video》(2025年)より

©︎Asako Fujikura + Takahiro Ohmura

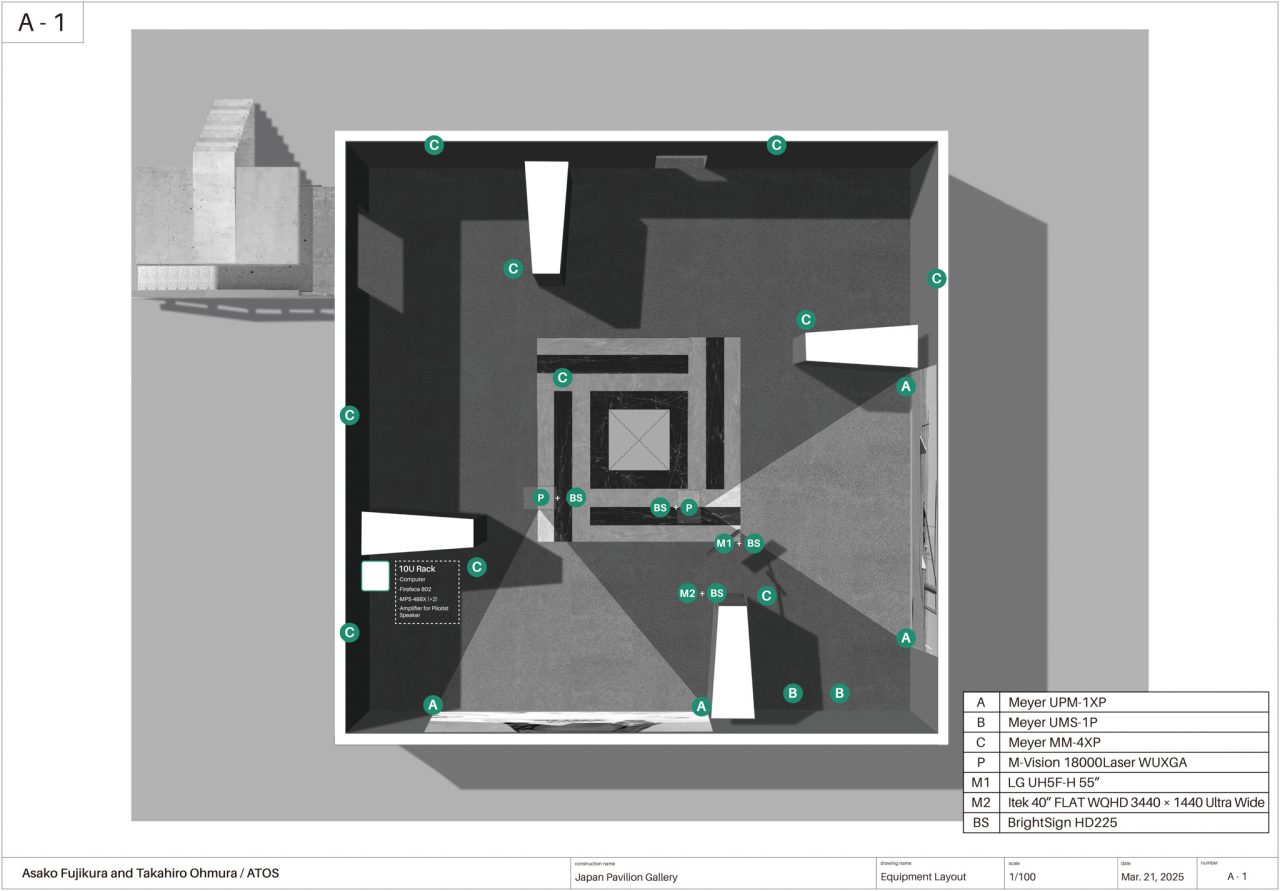

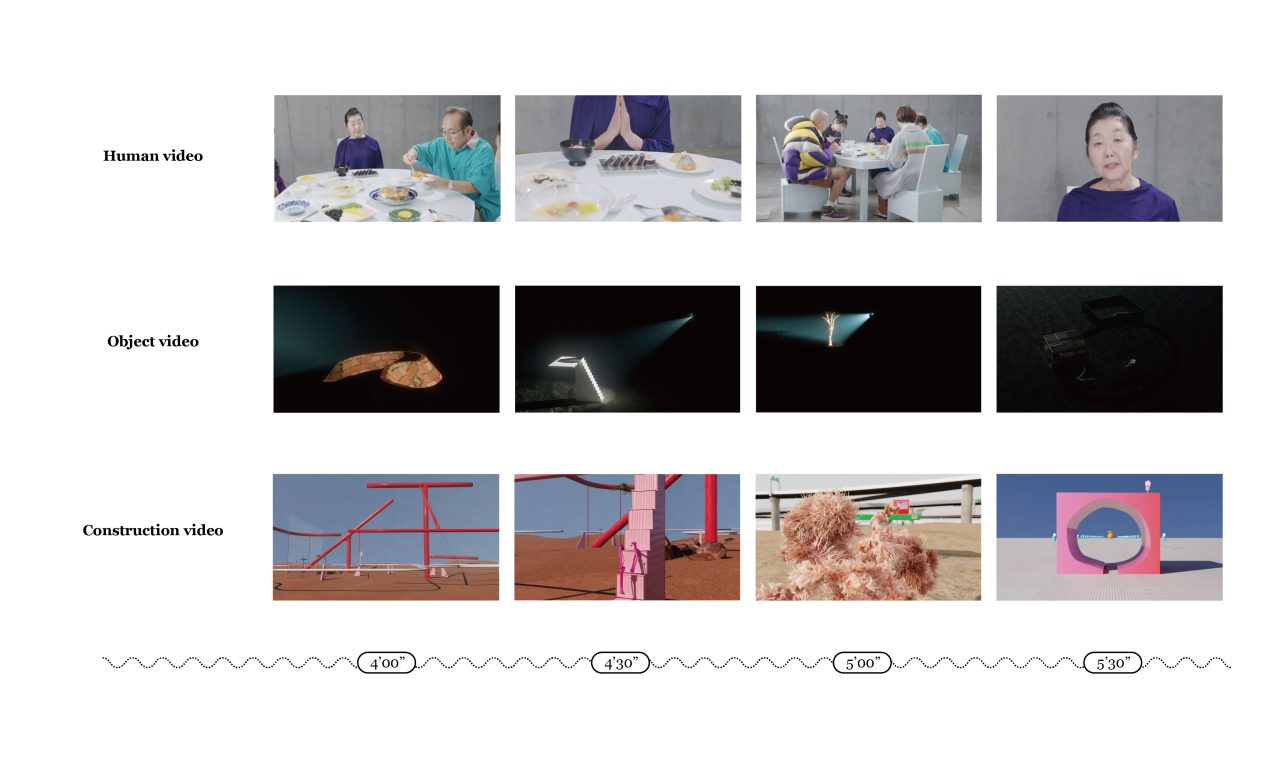

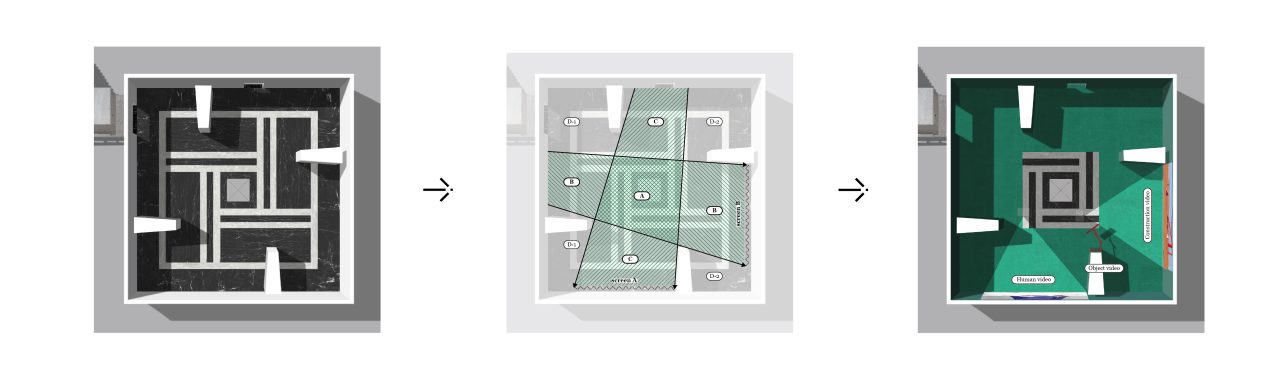

「声」で満たされた展示室内に配置されるのは、4つの映像。まず、大きなスクリーンが向かい合うようにふたつ。一方は5人の人物が食卓を囲む様子を写した実写映像の《Human Video》(以下、HV)、もう一方は対話内容をもとに構成された3DCGによるフィクショナルな風景映像である《Construction Video》(以下、CV)。そのあいだに、壁柱からアームで伸びたふたつのモニターが設置されている。ひとつは字幕、もうひとつは発話中の事物の姿を写した《Object Video》(以下、OV)。

-

約17分のサイクルで同期上映されるHV/CV/OV

本作のシナリオにおいて主人公的な役回りを担う〈穴〉は、日本館中央を貫通する垂直のヴォイド(空↔︎天窓↔︎床の穴↔︎ピロティ)として位置づけられている。が、空気の塊としてのそれは、2次元的に表象しようとすれば即座に〈穴〉としてのアイデンティティを失ってしまう。それゆえOVに〈穴〉は登場しないのだが、代わりに、〈穴〉の発話に合わせてピロティから跳ね上げられた光が天井面を照明する。

-

撮影:高野ユリカ

ここで行われている対話は、物語や明確なメッセージを伝えることを目的としたものではない。映像・音・言葉・身体・建築が互いに干渉し合う「中立点」を展示室に立ち上げること。それが私と藤倉の主たる関心だった。映像から床へ。穴から外へ。音がもたらす散り散りの方向へ。そして再び映像へ……と、観客の注意は常に横滑りする。フィクショナルな映像経験と、アクチュアルな「この・これ」とのあいだに置かれる身体。作品を経験することが、建築と人間の出会い方、それ自体を変容させる。

2

私と藤倉がヴェネチア・ビエンナーレ日本館の展示に関わり始めたのは、2024年3月のことだった。最初に連絡をくれたのは砂山太一さん。彼と木内俊克さんによるSUNAKIは、デジタル技術に明るくビエンナーレ経験もあるという稀有なユニット。今回の日本館指名コンペに招聘され「建築とAI」をテーマにした展示を考えていた青木淳さんは、真っ先にSUNAKIに声をかけていた。

ちょうどその頃、藤倉と私はウェブメディア「建築討論」で砂山さんが立案した特集企画に招かれ、原稿を書いていた。当時(そして現在も)、戦争やそれによる物流の混乱により、物理的な輸送が著しく不安定になっていた。紅海でのフーシ派による船舶攻撃が激化し、スエズ運河を経由する日本からイタリアへの海上輸送には深刻な遅延とリスクが生じていたのだ。そうした現実のなかで、青木さんは「作品を運ばず、データだけで完結する展示」を構想していた。建築と映像を横断しながら制作していた私たちは、その方針に幾分フィットしていたのだと思われる。

藤倉麻子+大村高広《Fixing Garden》(2022年-)

庭の制作を通して、フィクショナルな風景の創造と実空間の回復を同時に試みるプロジェクト。リサーチを経て採取/制作した事物が集積する3DCG空間の架空の土地が、現実の空き家改修および庭の設計の指示書となり、ここから庭と建築の境界が、すなわち窓のディテールが生成していく。

コンペの時点で、「AIの力を借りて話し始めた建築の諸要素と人間が対話をし、建築そのものの改修を試みる」という展示の骨格はすでに固まっていた。一貫して私たちの関心は、自律的な非人間的知性はいかにして可能か、といった工学的な問いではなく、むしろAIという技術が私たちの生きている環境(との関わり)に何をもたらすか問うてみよう、ということだった。自らの想像力を超えた他者といかにして向き合えるか。解決不可能性を抱え込むための態度こそを模索していた。

最終的に、キュレーションチーム(青木さんと家村珠代さん)と、SUNAKI、そして私たちという三つのユニットのチームで指名コンペに参加し、無事に通過。夏には全員で現地視察に赴いた。日本館を実際に訪れたことによる大きな変化は、穴の印象だった。コンペ段階からすでに登場人物としてシナリオに登場していたが、実際に対面すると新たな発見がいくつもあった。展示室の穴を通して見下ろすピロティはどこか非現実的で、むしろ穴のあちら側のほうがフィクショナルな風景としてこの身に迫ってくる。

-

撮影:高野ユリカ

そこから、私と藤倉とのあいだで「穴を主役にすべきかもしれない」という議論が始まる。穴をシナリオの中心に置くと、改修という語の意味は必然的に変化する。それは物理的に穴を塞いだり、かたちを変えたりすることではなく(そのような改修は穴を消去してしまう)、穴を穴としてうまく機能させること、すなわち、開いていることはそのままに穴を通して対立する二項(内/外、現実/虚構、人工/自然)を交通させること、だと考えた。穴が窓になるということだ。そうした状況=見え方をもたらす「建築へのアクセスの仕方の改変」こそが、展示コンテンツをつくるうえでのひとつの目標になった。

3

夏の現地視察後、青木さんから対話のスケッチが届いた。この段階では、〈穴〉はまだ主人公ではなかったが、「回転」が日本館の基幹的原理として位置づけられ、〈動線リング〉がアクターとして導入されていた点は独創的だった。これを受け私は初稿の執筆に着手したが、「非人間に声を与える」というフィクションをどのように嘘っぽくせずに成立させうるか、という難題に直面し、完成まで2ヶ月を要した6。

ところで私と藤倉のインスタレーションでは、シナリオ執筆にしろ、映像制作にしろ、最終的な成果物には生成AIをほとんど用いていない。なぜLLM(大規模言語モデル)によるセリフの自動生成に頼らなかったのか、その理由を明示しておくべきだろう。たしかに現在の生成AIは、人間が記述してきた膨大な言語データをもとに、「壁らしい」語りや表現を統計的に再生産することは可能だ。しかし、壁そのものの存在様式に根ざした知覚や世界像を自律的に構成することは、原理的に不可能。広い意味での「人工的な知性」ではなく、より限定された意味での「生成AI」(とくにLLM)に議論を絞るならば、そうしたモデルには、言葉に宿る身体的な実感――重力や抵抗、不可逆的な時間の流れといった、「自らの身体」に根ざした知覚経験――が決定的に欠けている。だからこそ、表層的な言語模倣にとどまる「擬人化の罠」を回避し、人間ではない「他者の身体」を想像するためには、人間が自らの身体を足がかりにして、その外側にある他者の知覚構造を構想することが、最も慎重で誠実な方法だと私たちは考えた。

-

撮影:高野ユリカ

さて、「建築に声を与える」というフィクションを成立させ、人間とは根本的に異なる知覚構造をもつ主体として建築要素を扱うため、私たちはシナリオ執筆と映像制作におけるいくつかのルール=制約を設定する(実際のところ、このルールとその運用システムの考案が2ヶ月かかった要因である)。これらは、「事物の意思」なるものを安易に仮構せずに、非人間が自然言語を用いてコミュニケーションをとるという設定をシステムの運用として成立・進展させつつ、同時にその対話を映像という別のメディウムへと翻訳していくための、構造的な枠組みの設計だった、といえる。以下がそのルールである。

①対話による空間の構築

最も原則的なルールのひとつ。常に、セリフ内にあらわれた人物や事物が次なる主体となって空間を探索し、発話する。本作の構造上、セリフに登場する事物・状況はコンストラクション・カメラにフィードバックされる=画面に登場するので、その事物が次なる発話主体となりうる(こととする)。発話の主体性がリレー形式で移っていくことで、「空間」が事後的に発見=構築されていく。

②現実化

最も原則的なルールのひとつ。セリフで語られたことは、比喩や心象風景ではなく、シナリオ上の現実の出来事として発生する。すべての発話を物理的現実として処理しつつ包摂すること(例:「壁をなくしてみる」という発話で、実際に壁がなくなる)。

③事物の視点による法則の飛躍

対話進展の道具のひとつ。事物の特異な視点を表現するための手法。雨水の浸透や建材の劣化といった物理法則や自然現象が、事物の視点から、ときに論理を飛躍させながら過剰に(あるいはフィクショナルに)語られる。

④反転

対話進展の道具のひとつ。対話を通じて、登場人物の役割や意味が反転することがある(例:静的な「穴」が動的な「回転軸」になる)。これにより、物語に新たな展開がもたらされる。また、セリフにあらかじめ空間的な反転軸(私/あなた、奥/手前、左/右……)を配置しておくことで、①+②によるカメラの運動を誘発する。

⑤非視覚的感覚による触発

対話進展の道具のひとつ。音、風、湿り気、手触りといった視覚以外の感覚についての発話が、発話主体間の身体性のギャップを発露させ、各事物の特異な時空間認識を提示する。と同時に、次のセリフや出来事を引き出すきっかけとなる。

⑥不可知による構築の停止

発話主体の「不可知」の表明(「知らない」「見えない」「わからない」「聞こえない」……)が、対話による空間の構築を一時停止させる。これは空間分化の契機となる。「穴が二項対立を交通させる」という結末にたどり着くため、各事物の「不可知」を通じて、構築されつつある空間をそのつど分化し、レイアウトしていくこと。

これら6つのルールは単独で機能するものではなく、相互に依存し合うひとつのシステムとして設計されている。基盤となるのは①と②だが、このふたつは「言葉を風景へ翻訳する」というコンペ時からあった映像作品のイメージから素直に導かれたものだった。こうしてつくられた対話文は、映像制作に先行する「プロンプト=指示書」となる。HV/CV/OVは、同一の指示書から派生した異なる三つの可能性ということになるだろう。

4

生命にあって人工知能にないもの、それは身体と不可逆な時間の流れだと考えた。食事はその両方を端的に示す。ひと口ごとに皿の中身が減る。食べたものはもとには戻らない。こうした認識のもと制作した《Human Video》は、5人の男女が食卓を囲む映像だ(テーブルは動線リングの断片を貼り合わせた歪んだ五角形)。どこかぎこちない距離感のままひとつの卓を囲む出演者らは、年齢も性別も異なるが、家族には見えないという集団。本作が目指したのは、非人間との対比として、〈人間〉という存在のある断面を提示することだった7。

要はキャスティングだった。私と藤倉は具体的なセリフを書く前に、まず「誰が語るのか」をよく議論した。登場人物の年齢や性別はもちろん、出身地や経歴、政治的な立場、食事の際の癖や沈黙の間合い、隣人へのまなざしの方向に至るまで、それぞれの人物像を詳細に立ち上げた。そのうえで、そのキャラクターを演じてもらうのではなく、「脚本の人物像に近い実在の人物」を現実世界から探し出す、という方針を立てた。求めたのは「演技をせずに済む人」であり、自分自身の主体性を保ちながら、架空の人物像と無理なく擦り合わせることのできる人だった。

-

撮影:高野ユリカ

あくまで自分自身としてカメラの前で食事をしてもらう、というのが基本方針8。とはいえ、演技のプロではない彼らにとって、カメラ・照明・音響に囲まれて所定のセリフを発話することは明らかに異常な状況だ。指示された動きを再現する訓練を積んでいるわけでもない。しかしだからこそ、カメラは眼球の震えやぎこちない関節の動きを捉える。ドキュメンタリーでもフィクションでもなく、その中間を構造的につくり出すこと。発言は演技ではない、が、身体は常に緊張している、という微妙なニュアンスによってもたらされる「硬直する身体」こそが、この映像の中核的題材だった。

5

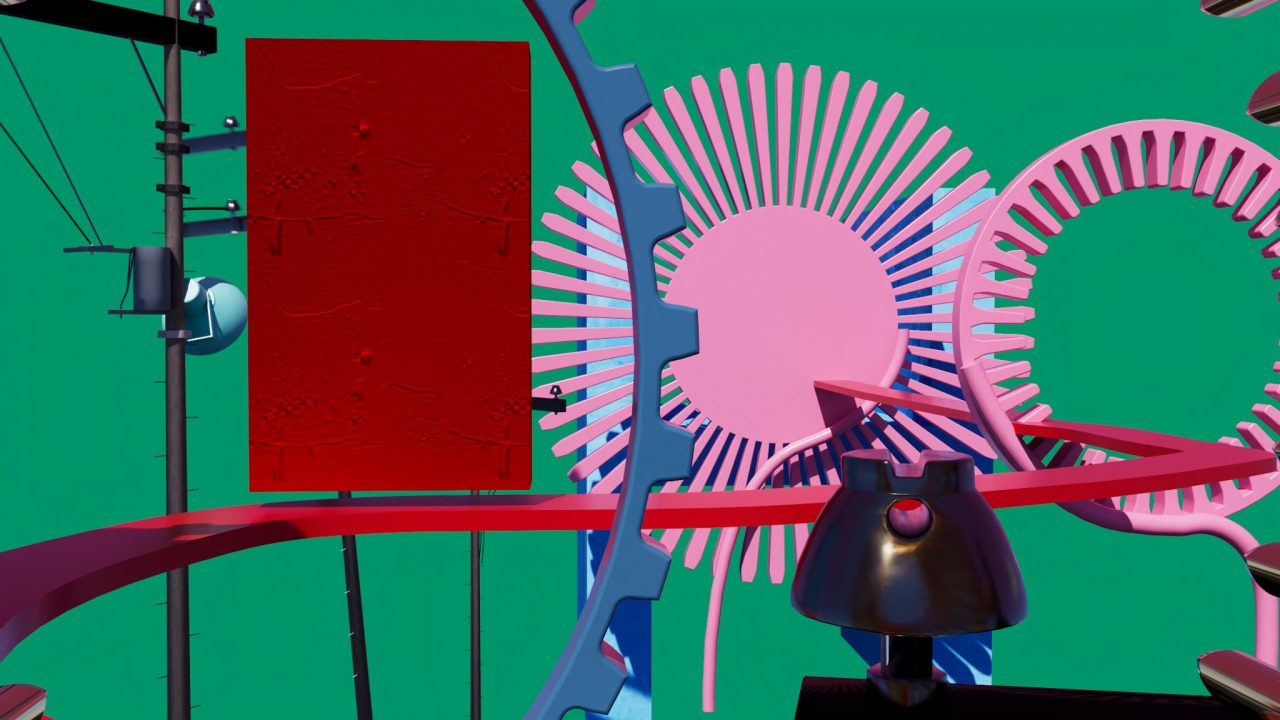

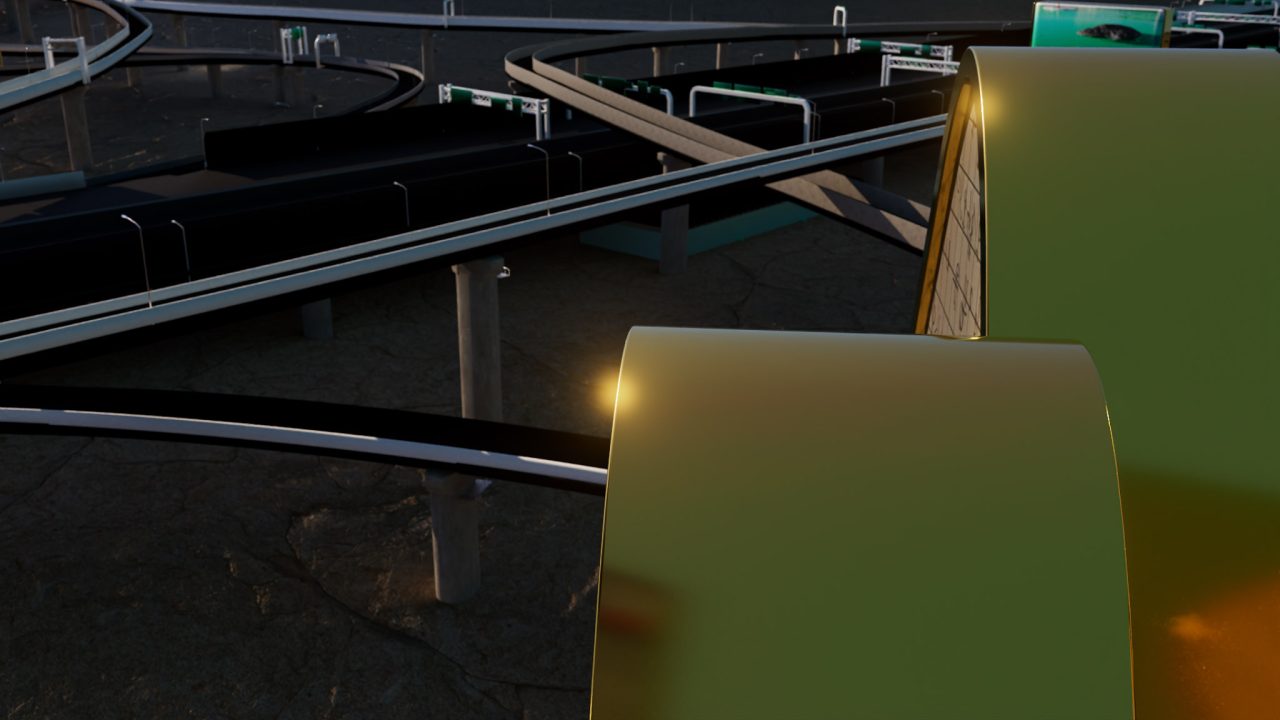

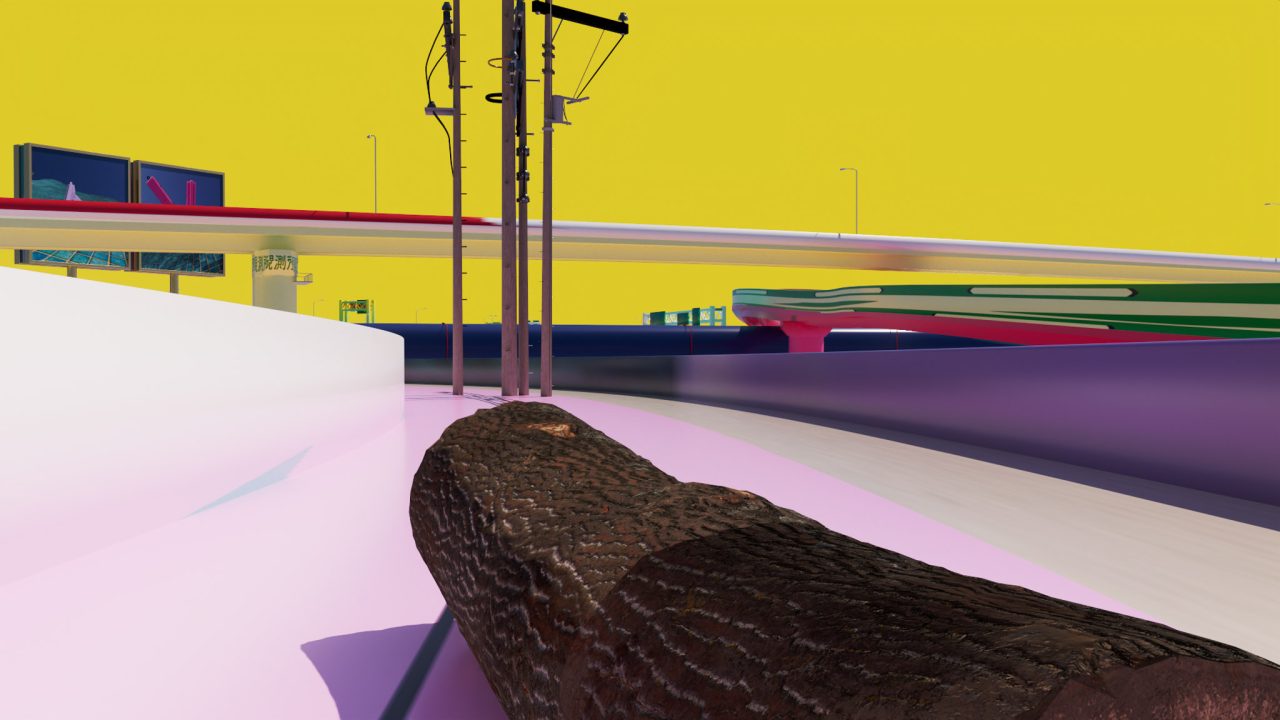

《Construction Video》は、Object/Humanの対話で発せられた言葉を、色彩/構図/かたち/動き/スケール/速度/奥行きといった映像的要素へと逐次的に翻訳することでフィクショナルな風景が構築されていく映像作品である——と、このように記述するとき、すでに私たちは「翻訳」という語の通常の用法を逸脱している。この映像で行われている翻訳とは、言葉の意味を忠実に視覚的イメージへと置き換えるような直接的な対応ではない。むしろそこでは、言葉をきっかけに、連想が跳躍し、ときには矛盾を含むような飛躍のプロセスが駆動している。制作中は意識していなかったものの、振り返ってみると、この映像における翻訳の形式にはいくつかの傾向が確認される。

第一に、比喩や慣用句を驚くほど素直に映像化する「文字通りの翻訳」。 例えば、「まってくれ、壁、もどってきてください」という言葉を〈煉瓦テラス〉が発したとき、画面には高速でこちらに移動してくる赤い壁が出現する。あるいは、人間の「ふりかえれば、転換点があった」という言葉に合わせてカメラが文字通り回転し、振り返った先に高速道路のジャンクションが映し出される。

第二に、矛盾や両義性を否定せず、むしろそれをそのまま映像として立ち上げる傾向。 例えば、「考えるということは、例えば歩くときに、足を前に踏み出すその瞬間に、そのたびごと躊躇して、立ち止まることの能動性を立ち上げる、そのようなものだよね。あなたはつまり、自らの行き先について、考えている」というセリフに対して、フィクショナルな高速道路の走行シーンが対応する。そこでは電信柱の束や巨大な丸太が走行しているが、それらは突然立ち止まったりもする。「進むこと」と「立ち止まること」というセリフ内部の矛盾を解消せず、矛盾した状況そのものを映像化している。

-

藤倉麻子+大村高広《Construction Video》(2025年)より

「考えるということは、例えば歩くときに、足を前に踏み出すその瞬間に、そのたびごと躊躇して、立ち止まることの能動性を立ち上げる、そのようなものだよね。あなたはつまり、自らの行き先について、考えている」

©︎Asako Fujikura + Takahiro Ohmura

第三に、抽象的な概念を執拗なまでに具体化する傾向。例えば 「塊的でなく、実より虚の部分が多くを占めている」というセリフがあるが、このとき画面には中身が空洞の大量のオブジェクトが登場し、それらが各々の物性に即して壺の中へと落下してくる9。セリフの内容を文字通りに受け取りつつ、全く別の文脈へと過剰に横滑りさせている。

-

藤倉麻子+大村高広《Construction Video》(2025年)より

「塊的でなく、実より虚の部分が多くを占めている」

©︎Asako Fujikura + Takahiro Ohmura

最後に、言葉の意味ではなく、それが喚起する感覚を現象させようとする傾向。 冒頭でも紹介した〈ペンシリーナ〉の「まさか…! オレンジ色のトゲトゲとした、こんもりとしたアレが手を広げて待ち構えるその中に…? 私はアレが怖いんです!」と叫ぶセリフがわかりやすい10。ここではオレンジ色の人工物なのか自然物なのか判然としない謎めいたオブジェクトの奇妙なアニメーションが展開し、その「得体の知れなさ」を、観客の身に直接作用させる。

-

藤倉麻子+大村高広《Construction Video》(2025年)より

「まさか…! オレンジ色のトゲトゲとした、こんもりとしたアレが手を広げて待ち構えるその中に…? 私はアレが怖いんです!」

©︎Asako Fujikura + Takahiro Ohmura

CVは、完結も解決も提示しない。鑑賞者は意味の焦点を結ぶことに失敗し続けるだろう。にもかかわらず、スクリーンは常に豊かな色彩と奥行きに満たされ、意味がつかめなくとも見続けることができる。私と藤倉は制作当初から、すべてのシーンにおいてこの「画面の充実感」を意識し続けていた。

6

本展示の会場構成は、鑑賞者を映像の受け手ではなく(鑑賞という語が前提とする受動性を拒否し)、複数の言葉と風景が交錯する中立点的状況の「なか」に立つ身体として位置づけることを目的としている。映像・音響制作、会場構成、什器設計が同時進行するなかで、それぞれが相互に応答し合う構造を意識的に組み上げ、鑑賞者の能動的な関与を引き出すことを目指した。

さしあたり、HVとCVの配置が課題である。両者のスクリーンのサイズは壁柱同士を結んだラインを基準にした。これは、壁柱に視界を阻まれることなく、ふたつのスクリーンを同時に視野に収めるという条件においての、スクリーンの最大サイズである。この構成により、展示室は以下のようにゾーニングされる。

-

A:両映像を同時に視野に収められる中心部

B:《Construction Video》中心(《Human Video》は限定的)

C:《Human Video》中心(《Construction Video》は限定的)

このゾーニングによって、壁柱は鑑賞の障害物ではなく、鑑賞のモードを切り替える装置として機能する。鑑賞者はどちらかの映像に集中すれば、もう一方は自然と視野の外に追いやられ、(日本館の生成原理と共鳴するように)首を回転させ、展示室を移動しながら、鑑賞の焦点を切り替えていくことになる。

-

撮影:高野ユリカ

本展示においては、こうした視線の回転運動と連動するかたちで、音のレイアウトも重要な設計要素となっている。展示室には16台のスピーカーが分散配置されている。各アクターの発話は、そのアクターの「存在する方向」から届くよう調整されている。さらにHVのスクリーン脇からは人間の声や食器音、咀嚼音が、CV側からは爆発音や工事音など言葉に即したフィクショナルな効果音が流れ、ermhoi氏による音楽が空間全体を包み込む。

日本館は「銭湯のよう」とも評されるほど反響の強い空間だが、サウンドアーティスト/サウンドエンジニアの大城真氏の音響設計により、個々の音が潰れず明瞭に分離して聞こえる(いわば「粒立って聞こえる」)空間環境が実現された。この音環境が、視線と同様、耳の方向性と集中の焦点を自律的に切り替えられる状況の立ち上げを可能にしている。

展示室を動き回り、ときに立ち止まることをサポートしつつ、同時に観る者自身の身体を常に意識下にとどめておくための装置として、専用のスツールも設計・制作された。このスツールはボックスユニットとホイールユニットに分かれ、鑑賞者はそれを自由に組み合わせながら、展示室内を滑るように移動し、任意の位置で映像を視聴することができる。また、脚部に取り付けられたキャスター(脚部には金具部そのものがバネになった特殊なスプリング・キャスター)は、座った際にわずかなクッション性と揺らぎを生み出す。この微細な揺れがもたらす身体感覚の反響は、「私はここにいる」という実感をもたらし、虚構(映像)と現実(展示空間)とのあいだに、内省的なフィードバック・ループを立ち上げる起点となっている。

-

撮影:高野ユリカ

7

この展示を通して私たちが探っていたのは、異なる存在らが、それらの通訳不可能性を温存したまま「共にある」ことの可能性だった。ここでの「共にある」は、接合でも断絶でもなく、「ずれたままつながる」という選択によって支えられている。

本作の対話において問われているのは、単なる意味の伝達ではない。例えば〈ペンシリーナ〉が「オレンジ色のトゲトゲとしたアレが怖い!」と語るとき、観客はその言葉を額面通りに受け取ることができない。むしろ観客は、そこから人間とは異なる知覚構造を仮構し、未知の身体から発されたものとして、その声を聴き取り、解ろうとするだろう。CVはまさにこのために用意されている。語り手の知覚(身体の構成と、それが置かれた環境との結びつき)をイメージすること。それが、対話の成立をめぐる核心として、観客の側に立ち上がる。これはなにも人間と非人間というシチュエーションに限らず、対話一般において、いつでも生じていることだ。

中立点とは、理解や共感をたやすくさせる場ではない。それは、誤配や摩擦、そして個々人が抱える孤独のどうしようもなさを引き受けたうえで、それでも関係を続けようとする意志によってかろうじて立ち上がる、不安定な関係性のことだ。私たちは、すべてがもっともらしさで決まっていく世界のなかに、「ひとまず対話を続けること」を──ひとつの知性と創造性の、あるいは生と生成の枠組みとして──投げ込もうとした。

建築における「建て付け」が、境界が明確なオブジェクト同士の、可動性をもった接続状態であることを思い出してみよう。部材間に意図的な遊びや隙間を許容すること、すなわち他者とのあいだの埋めがたい隙間を肯定することによる、動的な接続のあり方。だからこそ、そこには軋みも歪みも生じうる。中立点とは、ぴたりと閉じるフィックス窓ではなく、建て付けの悪い戸と枠のようなものだ。私たちは、その噛み合わない声のあいだにとどまることもできる。

注釈

1:煉瓦テラス「……人間の言葉を使うということは、人間のからだを使うということだからね。私は人間の労働めいた動作によって作られたし、階段は人間の膝や股関節によってつくられる……」

2:ペンシリーナ「たまに登られるんですよ。あの同じような服装の人たちが箱の上に何かを取り付けたのを覚えていますか? 鳥が、空を横切るとき、人がいつもいないのにいる、心臓に悪い、と言って怒ったんです!」

3:イチイの木「私の実を食べにくる鳥も、それについてぼやいていたよ。たいしたことないんだが、鳥たちにとっては衝撃なのだろう」

4:ペンシリーナ 「食べ物は、体を巡って、少しずつ体をつくりかえる。食べ物の魂はどこに行くのでしょうか? まさか…! オレンジ色のトゲトゲとした、こんもりとしたアレが手を広げて待ち構えるその中に…? 私はアレが怖いんです! ときどきサッと私をなでてきて、でもいまいちアレの中がなんなのかわからなくて……とても怖い!!!」

5:穴「改修は私を大きく作り変えない。でも、私たちを用いる人間らは、しばしば私のこと煩わしく感じているみたい! 人間にとって私は不要? あるいはなにか必然性がある? わからないよ」

6:2024年10月の初稿執筆の段階では「すべてのセリフが大村さんがしゃべってるみたい」(by木内さん)という状況。これを改善すべく、藤倉にバトンパス。彼女独自の言語感覚で(とりわけ事物らの)セリフが充実し、第二稿が完成。その後、チームメンバーの意見を取り入れた第三稿を経て、15分程度を目標としていた上映時間に合わせ文量を削減し第四稿が完成。これがほぼ最終稿で、2025年1月のことだった。

7:食事はフードデザイナーのKAORU氏が担当している。「日本的でありながら、現在でも過去でもない」という、既知と未知が滑らかに混在するような不可思議な質感が見る者を捉える。衣装は、独創的な素材の切り替えと構築性で知られるファッションブランドkolor(デザイナー・阿部潤一氏)の協力により、個別に見ると際立っているにもかかわらず、全体としては不思議な統一感をもつスタイリングが実現されている。

8:

セリフは、出演者の語感や話しぶりと齟齬が生じないよう、それぞれの言葉づかいに応じた調整をしている。長ゼリフの場合には、スタッフの発話にシャドーイングしてもらい、唇の動きのみを収録し、音声は後から重ねるという手法も採用している。

9:具体的には、鉄パイプ、ホース、ダクト、透明なプラスチックチューブ、配管、バルコニーのフレーム、窓枠、椅子の背もたれ、フェンスの柱、タイヤのホイール、掃除機のホース、ゴールポスト、自動車の排気管、フライパンの取手、自転車のフレーム、サーフボードのフィン、電線、アンテナ、梯子、バケツ、鍋、傘のホネ、雨樋、フィルムのケース、リヤカーの持ち手、鳥かご、パネルスタンド、コード、クレヨンのケース、テントの支柱、ピクニックテーブルの脚、ロープなど。

10:このとき〈ペンシリーナ〉はおそらく、自分によく止まっている鳥の感情を代弁している。「オレンジ色」は、鳥からすると果実などの「食べ物」である可能性が高い。が、作業着などの人工物にもしばしば用いられる。もしかしたら鳥は、〈ペンシリーナ〉に置かれている作業着を果実と勘違いし、恐怖をいだいたのかもしれない。

大村 高広/Takahiro Ohmura

建築家。1991年富山県生まれ。博士(工学)。2023年より茨城大学工学部助教。建築設計、研究、批評・執筆等を通して、都市化以降の──郊外での、あるいは後背地での──生の持続を支え励ます共同の可能性と、そこでの建築の新たな必然性の位置を検討している。主な仕事に第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示「中立点」(2025)、「新宿ホワイトハウスの庭」(建築コレクティブGROUPとして、2021)、「Fixing Garden」(藤倉麻子と協働、2022-)など。「倉賀野駅前の別棟」(齋藤直紀と協働) でSDレビュー2019入選・奨励賞。