第15回 鉄窓花に息づく民族性

22 Jul 2025

- Keywords

- Architecture

- Columns

- Taiwan

いままで台湾の無名な建築、辺境や原住民の建築、現代の公共建築における窓を主に紹介してきたこの連載だが、「伝統建築」にもぜひ触れておきたい。それはもちろん、いままで紹介してきた小さな、あるいは土着的な窓と無縁ではないはずだ。

そして台湾伝統建築のなかでも、特に格子窓に注目してみる。格子窓はイスラム圏の「マシュラビーヤ」から、京都の町屋などに見られるいわゆる「和風」の格子戸まで、ユーラシア大陸に広く見られ、異なる文化のつながりをどこか思わせる。実際、中国建築の格子窓はイスラム世界と日本の中間のような雰囲気を持っている。

格子窓は元々防犯と通風を兼ねた便利な窓として、ガラスのなかった時代には普遍的な窓だったのであろう。他の記事でもさんざん書いてきたように、特に湿気や強い太陽光という環境の台湾においては、なおさら必要な窓だったことは想像に難くない。

-

《林本源園邸》

新北市板橋区にある《林本源園邸》は中国蘇州式の回遊庭園をもつ豪族の屋敷で、清朝の時代より建てられたものだが、度重なる損傷により1980年代に修復され、現在は一般公開されている。庭の回遊をメインとするだけあって、ランドスケープのなかでの人と庭の関係を取りもつ存在としての窓の造作が、遊ぶように色々試みられているのが面白い。たとえばそこここにある渡り廊下では、一方向に斜めに彫られた木製格子窓によって光は均質化され、緑と水の溢れる園庭の中に移動のための抽象的な空間をつくり出している。

-

渡り廊下の斜め格子窓

また池には月を見るための菱形の建物が浮かんでおり、園庭から橋を渡った先に一対の平面をもつ空間としてつくられている。その窓は、細い枠が幾何学模様の部材によって宙に浮かぶよう固定されている。窓としてはスカスカで、もはや開閉したり何かを守ったりといった物理的機能はなく、視覚効果のための自由な装置と化している。

この庭園内でさらに驚くべきは、建物のほぼ全てが格子窓でできた、これまた池に面する小さな涼亭である。外観は一見するとただの小さな東屋だが、回り込んで横から見ると、あり得ない細さをしていることに気づく。平面が「ひしゃげた」形をしており、さながら絵画の中でパースが強調された家屋を、現実世界に押し込めたような異常さだ。想像していた東屋の姿が庭園を移動するにつれ徐々に「裏切られていく」その体験は、往時の設計者のユーモアを強く感じさせる。壁は全て格子窓になっており、水面近くの涼しい風が吹き抜ける小さな空間だ。最奥部は格子窓が跳ね上がり、その下に池を覗くための椅子が据え付けられている。外から中は見えないが、こうした窓の動きによって「人の居場所」を感じることができるのである。

台中市霧峰区にある《霧峰林家》は、四合院住宅(中国の伝統建築によく見られる、四辺に配された建物が中央の中庭を囲む形式)がいくつも連なった豪族の屋敷で、ここでは建築の開口部のほとんどが格子窓である。重く静的なレンガ建築(閩南建築と呼ばれる中国・福建省を起源とする建築様式)に嵌め込まれた軽々とした窓からは光と影、そして風を感じることができる。

いったいこの屋敷内には何種類の格子窓があるのだろう。思いつく限りのパターンに挑戦している感じは、かつてイランのモスクで見た、全て異なる積み方のアーチ群を思い出させる。日本建築で近世後期に装飾化が進んだように、形式が定まっているぶん、その内部での自由な創作が発展したのかもしれない。

台湾伝統建築と呼ばれる歴史的建物に見られる、格子窓。これらの無数のバリエーションを見つめていると、現代台湾の都市にありふれた無数の鉄格子を思い出す。

「鉄窓花」と呼ばれる住宅の窓外に設置された鉄格子は、戦後台湾の鉄鋼業の発達とともに、防犯用の日常的な装置として定着した。自然や幾何学モチーフの自由な造形をもつ鉄窓花は日本統治時代の洋風建築に起源をもつといわれるが、僕にはむしろ伝統建築の格子窓の蓄積が背景にあると思われてならない。防犯のためというのは事実であると思うが、そのこだわりようを見ていると、台湾の人々は機能を超えて、窓辺に装飾を欲しているように見える。

そもそも「窓花」(チュアンホァ)とは、窓に貼る宗教的なお札(春聯)を含む、窓周りの装飾一般を指す中国語である。戦後になって鉄がその仲間に加わり鉄窓花を生んだわけだが、近年ではメンテナンスのしやすさからステンレスに主役の座を譲っている。ステンレスは加工が容易でないことから、現代台湾住宅の窓辺は自由な装飾の場というよりは、直線的な縦格子のつくり出す鳥籠の並んだような風景となった。

伝統建築から現代台湾を見直してみると、そこにはたしかに息づく民族性が見えてくる。

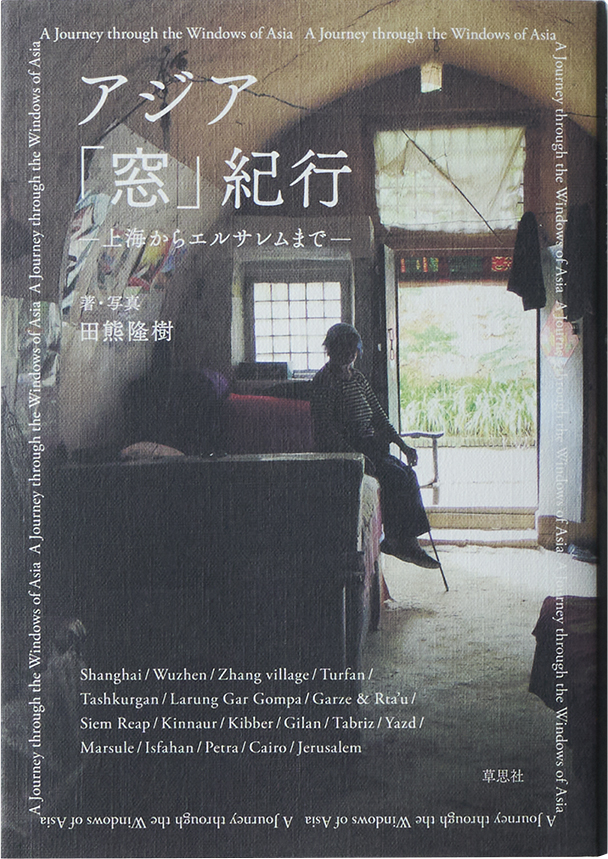

田熊隆樹/Ryuki Taguma

建築家。1992年東京生まれ。 2017年早稲田大学大学院修士課程卒業。 大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・ 中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する。2017- 2023年まで台湾・宜蘭イーランの田中央工作群(フィールドオフィス・アーキテクツ)にて、公園や美術館、 駐車場やバスターミナルなど大小の公共建築を設計する。 2018年ユニオン造形文化財団在外研修、 2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。