第13回 大屋根の下の民主主義(フィールドオフィス・アーキテクツのキャノピー編)

18 Nov 2024

- Keywords

- Architecture

- Columns

- Taiwan

かつて「自由」が極めて制限されていた台湾は、今では民主主義と自由の浸透した国になった。それは生活のなかでも感じられる。台湾では人々の寛容度が異様に高く、基本的に誰がどこで何をやっていてもいい、という雰囲気がある。僕が勤めていた田中央工作群(フィールドオフィス・アーキテクツ、以下フィールドオフィス)でも、それは徹底していた。インターンで参加した初日から、誰でも意見を言うことができるオフィスの雰囲気に、僕は一気に魅了されたのだった。

そして彼らはそういう雰囲気を、実際に公共空間としてつくり出してもいる。現在の都市のなかで、人間が「自由」にいられる場所がどれほどあるだろうか? それへの回答、いや挑戦ともいえる空間を、フィールドオフィスは宜蘭という地方都市でつくり続けている。

宜蘭で30年くらい大小の公共プロジェクトに携わってきたフィールドオフィスは、「都市のなかに空白をつくる」ことをとても大事なものと考えている。空白とは、言ってしまえば何もない場所のことで、宜蘭ではしばしば大屋根(=キャノピー)としてそれが実現されてきた。

たとえば宜蘭駅前にある《Diu-Diu-Dang森林》(2006)。日本統治時代のレンガ造の遺構が残る駅前の重要な角地は、周囲と同じように再開発でビルに建て替えられようとしていた。そこに提案されたのは、遺構を残して公共のカフェとして再利用しつつ、それをすっぽり覆う高さ15メートルのキャノピーをつくり、この駅前空間、そしてガジュマルの木を市民のために残すことであった。

-

毎週末のようにマーケットが開催される《Diu-Diu-Dang森林》。奥に見える平屋の建物が日本統治時代の建物

この広場の用途は多岐にわたる。ここでは毎週末のようにマーケットが開かれ、老若男女がモノを買ったり売ったり、歌ったり、踊ったりしているのが見られる。屋根が高く透明なためか、不思議と屋根の下にいることはすぐに忘れてしまう。夜間に閉まることもなく、24時間出入りできるこの場所は、市民が出会い、楽しみ、議論する、まさに民主主義に不可欠な土台を提供している。大木のような鉄骨の構造体は一見過剰なデザインにも見えるが、行政が一度つくったものを簡単に壊すことに対する市民たちの厳しい目を想定したうえで「壊しにくい」場所をつくり、この場所の空白を一日でも長く延命させる戦略の上にある。周囲を見わたせば、空き地はどんどん商業ビルに置き換わり、ここだけがポカンと残っている。人々の利用率をみれば、この「空白」が無くなることは当分ないだろう。僕も時々夜の屋根の下で、おばあさんの屋台で買った豆花(台湾スイーツ)を食べたものだった。

僕が事務所に所属していた7年弱の間にも、キャノピーの設計に参加する機会があった。宜蘭県の北部・礁溪(ジャオシー)という温泉街では、道教の寺の前に道路をはさんで建っていた既存の建物を取り壊し、かつてここにあった広場を再生した。「空白」は時間的余裕ももたらすため、屋根の下に復元された祭祀用の舞台をどう活用するかは、市民たちがこれから決めていく。昨年オープンした《宜蘭バスターミナル》は、バスターミナルという建物自体をほとんど半外部の大屋根にしてしまい、バイク、車、歩行者、バスなど、様々な大きさの移動者を受け入れる場となっている。

そもそもこういう「吹き放しの屋根の下」は、一年の半分くらい雨が降る宜蘭という場所では不可欠な空間であった。雨に濡れず、また強い日差しを防ぎながら、風が通り抜ける涼しい空間。宜蘭の農村地帯の水路脇には、農夫たちがネギを洗うための小さなキャノピーが今でも点在している。この空間は、蘭嶼島でタオ族がつくる吹き放しの高床小屋「涼亭(リャンティン)」に通じるもので、アジアモンスーン気候の原風景ともいえる。なるほど市民にキャノピーが受け入れられるわけだ。ちなみにこのネギ屋根、聞けば個人のものというわけではなく、周囲の農家たちで維持しているものらしい。台風で壊れても(実際、ときどき吹き飛ばされる)いつの間にか再建されている、しぶとい存在だ。夏の暑い日に、水路に足を浸しながら涼むこともできる。

-

簡易なキャノピーの下でネギを洗うおじさんとおばさん

さて、そんなキャノピーが極限にまで巨大化したプロジェクトが、宜蘭県南部、羅東(ルオドン)にある《羅東文化工場》(1999-2014)である。僕は2015年にここに初めて来てから今まで、現代建築でこの大屋根を越える衝撃に出会ったことはない。それくらい、ちょっと理解の範疇を越える異様さを持っている。

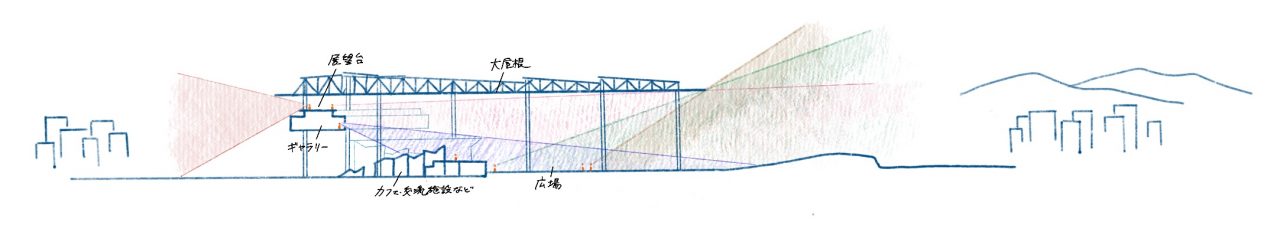

その理由は何よりこの大きさ、そして高さにある。ここには先のネギ屋根を巨大化したように簡潔な、高さ18メートル・長さ90メートル・幅54メートルのキャノピーが立ち、その下の広場にはステージ、交流施設やカフェが置かれ、空中にはギャラリーが浮かび、それらがいくつかの動線で交差しあっている。さらに敷地には運動場や池などもあり、どんな角度からも人々を受け入れる。

市民たちは例のごとく、いつでも自由にここに集まってくる。おばさんのよくわからない踊り、子どもたちのスケート滑走、じいさんの昼寝、親子のバドミントン、絵本の読み聞かせ会、ストリートダンスの若者、コロナ禍のワクチン接種……ここではなんでもできる。隣の中学校は、雨の日の体育の授業をここで行なっていたこともあるという。色々な活動が、やんわりと自分たちの範囲を定め、互いに共存しあう、自由さ。以前この場所を見に来たある日本人建築家の言葉が印象に残っている。

「台湾人は空間を使うのがうまい。日本人は許可がないと使い始めないけど、台湾人はまず使って、怒られたらやめるって感じだね。」

そしてこの屋根の下にいると、普段の日常では感じられない胸のざわめきのようなものを感じる。それは「大きさ」が人に与える力としか言いようのない感覚だ。圧迫感を与えるには高すぎるが、確かに自分の頭上にはっきり存在する屋根。この感覚は「雲」が一番近いかもしれないが、しかしここにははっきりとした矩形の力強さがある。地面と柱、屋根によって切り取られる周囲の景色が、この場所を特別なものにしている。単純な直線によるフレーミングは、都市にあけた窓のように、山並みも街も相対化し、「自分の位置」を確認させてくれる。

空中に浮かぶギャラリーに足を運んでみると、長さを全面に活かした長い廊下では、窓の高さによってさらに違ったフレーミングがされている。廊下に置かれた椅子に座ると、開いた窓から広場を見下ろせるが、そこから大屋根は見えない。周囲の広がりを一旦忘れ、ギャラリーに集中するための演出にもなっている。

さらにギャラリーの屋上に登ると、今度はさっきまでずいぶん遠くにあった屋根が、手を伸ばせば届きそうな距離にまで近づいている。しかし屋根の直線の力強さは、暴力的なまでに視界を切り裂く。遠くて近い、親密だけれど荒々しい、不思議な屋根だ。ここから広場を見下ろすと、ちょうどドローンで地上を見たときに感じるような鮮烈な映像のように、人々の動きが目に入る。それは一人ひとりの表情がどうにかわかるような距離感で、人々が生きていることを強く感じさせる。こうして一度地上を離れて俯瞰する機会を与えてくれるのも、この場所が人々に愛される理由だろう。

-

ギャラリーの上の展望台。手が届きそうな屋根

-

《羅東文化工場》断面ダイアグラム 大きさと高さによる都市のフレーミング

-

ギャラリー屋上から見下ろす広場

実はこの文化工場は、15年もの歳月をかけて完成した。途中で起こった政権交代を経ても段階的に施工が可能なように、大屋根・ギャラリー・地上の施設はそれぞれ構造的に独立している。こうして長い時間をかけて、途中で立ち止まりながらも、いや立ち止まったからこそ、様々な場所が生まれ、今のかたちになっている。

異様に大きな屋根は、自分の街を、周囲の景色を相対化する。ギャラリーは時に屋根を忘れさせ、さらに屋根に近づかせてもくれる。大きさと高さの操作によるフレーミングは、様々な活動、様々な視点への共感を可能にする。

屋根の下には今日も人々が集まり、ここで出会い、起きた出来事は風に流れてもいく。この街の民主主義はこうした土台の上で、きっとこれからも時間をかけて育っていくのだろう。

田熊隆樹/Ryuki Taguma

建築家。1992年東京生まれ。 2017年早稲田大学大学院修士課程卒業。 大学院休学中に中国からイスラエルまで、アジア・ 中東11カ国の集落・民家をめぐって旅する。2017- 2023年まで台湾・宜蘭イーランの田中央工作群(Fieldoffice Architects)にて、公園や美術館、 駐車場やバスターミナルなど大小の公共建築を設計する。 2018年ユニオン造形文化財団在外研修、 2019年文化庁新進芸術家海外研修制度採用。