21 Feb 2017

窓の増える社会としての近代

近代とは、窓が増える時代でもありました。人口が増加し生産力が増強されるにつれて、これらを収める建造環境は急激に拡張をしてきました。それとともに、建造物の開口部としての窓もまた急増するようになります。加えて建物の立体化が大きく進みます。その結果、窓は都市の表面を覆う「外皮」としても広大な面積をもつに至りました。

建造物は人間の暮らしの場として、生産力の器として社会を支えています。それだけではありません。建造物はまた、それ自体交換され消費される商品としても、近代の社会と経済を支えてきました。

最近の東京都の例を見てみましょう。図1は、建物延床面積や人口の推移を表しています。比較のため1995年を100とする指数で示してあります。これをみると、過去約35年間、人口はほぼ横ばいなのに対し、住宅・アパートや事務所・店舗の延床面積は拡大を続けてきたことがわかります。都市の「外皮」としての窓もまた、その総面積を拡大させてきました。

建造物の「目」としての窓

窓は拡張する建造物にとって象徴的な位置を占めてきました。近代の建造物は、ただそこにあればよいというものではありません。それは人間の活動――とくに経済活動――とどこかでつながっている必要があり、そうでなければただの廃墟と見なされてしまうのです。この点で窓は、背後に潜む人間活動を表示するシンボリックな要素として、中心的な役割を果たしてきました。取り付けられた窓がきれいに維持され、夜には明かりが灯るとき、建造物は「生きている」。窓はあたかも「目」のような存在でした。

だが、反転して人口が減少していくとき何が起こるか。放置される窓、夜になっても暗いままの窓、取り残されてしまう窓は反対に、人間活動の「喪失」をもっとも象徴的に映し出す鏡ともなっています。

あの窓には誰が暮らしているのか

このような変動期のなかで、窓はいわば両義性をもつ存在となりつつあるのです。いま、窓はどのように変化しつつあるのか。この点に触れる前に、窓そして建造物の置かれた実際の状況について、もう少し確認をしておくのがよいでしょう。

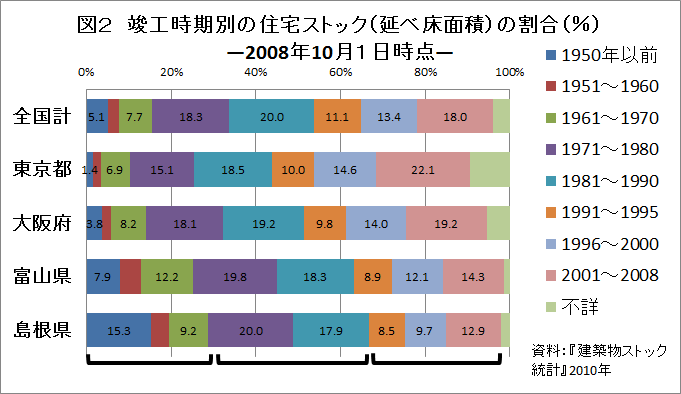

図2は、住宅ストック (2008年の延べ床面積合計) をその竣工時期別の割合として示したものです。これをみると、建物の建築・更新のペースには大きな地域差があることがわかります。「新しい窓」と「古い窓」はどこでも混在していること、ただし混在の内容は地域によって大きく異なっていること、この点を再確認しておきましょう。

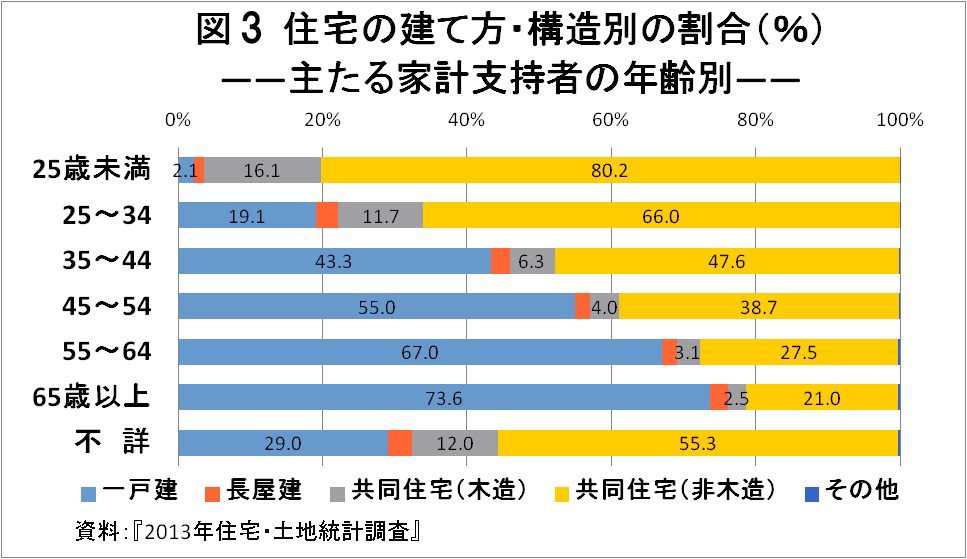

図3は、人々がどのような構造の住宅に住んでいるのか、その割合を「主たる家計支持者」の年齢別に示しています。これを見ると、若い層では「共同住宅非木造」が圧倒的なのに対し、「主たる家計支持者」の年齢が高くなるほど「一戸建て」が多いことがわかります。建物の構造が違うと窓がもつ形状も変わります。同じ窓とはいっても、年齢により実際に目にするものが現在でもこれほど違うということは、やはり記憶に留めておくべきでしょう。

「縮小」社会における窓の行方――変動期の「窓」問題 (1)

では、変動期の今日、窓はどのような課題を提起しているのでしょうか。ここでは3つの点を紹介していきたいと思います。

第1に、窓は建物のなかで人間活動の存在を示す象徴 (たとえていうと「目」) であったがゆえに、その荒廃は見る者に「喪失」感をより強く印象づけてしまいます。

2015年夏、筆者は長崎県のある島を訪れました。ピーク時は18,000人を超える人口を抱えていた元炭坑の島ですが、現在400人ほどしか暮らしていません。島を埋め尽くしていたアパートはあらかたが解体され、残された住宅にも空き家が目立ちます (写真) 。

成長が止まるとき建造物の「過剰」問題が浮上します。そのとき、「喪失」の象徴となってしまった窓をどのように受け入れ、位置づけていくか。「窓」の行く末は、「縮小」のかたちを模索する日本にとって、大きな課題を提供しています。

-

長崎県・高島の旧炭坑住宅 (現在は地元自治体住宅として利用)

「要塞化」する建物――変動期の「窓」問題 (2)

第2に、窓だらけの建物が増える一方で、窓をもたない建造物を目にすることも増えています。ショッピングモールのような建造物は、内部に向かって開放的な空間を用意しています。よく管理された「安全・安心」な場所はたしかに居心地のよいものです。しかしそうした建物を外部から眺めると、しばしば窓のない壁で覆い尽くされていることに気づきます。「無窓」化する「守りやすい」空間はときに「要塞」に似てしまう。世界各地で指摘されるこの「逆説」は、日本の場合も例外ではありません。

「イリュージョン」としての窓――変動期の「窓」問題 (3)

第3に、「無窓」化する室内においても「窓」は欠かせないものです。法令で定められているように採光や換気は当然確保されなければなりません。しかし、「窓」の果たす役割はそれだけではありません。窓は「外」を映し出すものでもあります。この視覚イメージとしての「外」を窓状のディスプレイやスクリーンによって表示する装置を、ときに目にすることがあります。現実にはありえない美しい「青空」を映し出す「イリュージョン」装置は、当然、「窓」とはいえません。

しかし、そこまでしても「窓的なもの」を確保したいという願望が人間にはあること、この点は無視しない方がよいでしょう。「無窓」化する社会に「窓」のイリュージョンが改めて埋め込まれていくこともまた、現代の窓が出会うストーリーのひとつなのです。

窓のレジリエンス――それでも「窓」には意味がある

しかし、それでもやはり実際の窓は重要である、ということを最後に強調しておきたいと思います。

東日本大震災直後のことでした。深刻な電力不足に陥った首都圏では、需要抑制のため、各地域が交代で3時間程度の停電を経験しました。この計画停電のため、筆者の勤務する大学のある街でも10日間に4回ほど計画的な停電を強いられました。そのとき、街を歩いていて気がついたことがありました。窓や扉など、大きな開口部をもつ店舗の多くは、採光が可能なこともあり、なんとか営業を続けていました。これに対し、そうでない店舗は軒並み休業を余儀なくされていたのです。開口部の大きなコンビニも営業を続けていた店舗のひとつでした (写真) 。

震災の後、「レジリエンス」という表現を、目にする機会が増えました。回復力とでもいえばよいでしょうか。イリュージョンではないリアルな窓には、室内と外界をつなぐ本来的な力が備わっています。当たり前すぎるこの特徴は普段意識されることはありません。しかし危機に直面したとき、こうした窓の原初的な力が再確認されたのでした。

窓があることの意味。窓が減っていく時代においてこそ、この点は改めて多面的に検討されなければなりません。

窓のない社会をつくらせないためにも。

-

2011年3月 東京都国立市にて

町村敬志/Takashi Machimura

1956年北海道生まれ。1979年に東京大学文学部卒業、1984年に東京大学大学院社会学研究科博士課程中退(2013年東京大学・博士(社会学))。1984年東京大学文学部助手、1988年筑波大学社会科学系講師、1991年一橋大学社会学部助教授を経て、1999年一橋大学社会学部教授、2001年同社会学研究科教授へ配置換え(現在に至る)。このほか、1993-1995年カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員、1999年北京日本学研究センター訪問教授など。主な著作として、町村敬志(2011)『開発主義の構造と心性――戦後日本がダムでみた夢と現実』御茶の水書房、町村敬志・西澤晃彦(2000)『都市の社会学』有斐閣、町村敬志(1999)『越境者たちのロスアンジェルス』平凡社、町村敬志(1994)『「世界都市」東京の構造転換―― 都市リストラクチュアリングの社会学』東京大学出版会。